捉寵遊戲的通病,終於有人治了

用“社交”放大探索世界的回報感。

在聽到《洛克王國:世界》(下稱《洛克》)又要開測時,我的第一反應有些驚訝。

在先前的測試裏,這款捉寵遊戲展現出了相當可觀的完成度,之前的文章裏我們也將其特點介紹了大概,既有豐富多樣的大世界地圖,精靈的設計與數量都讓人滿意,在收集、養成、對戰方面的體驗很經典,玩家的總體反饋相當不錯。

上次測試結束後玩家紛紛合影留念,氛圍很好

這次從發佈PV到正式開測,《洛克》相關話題則一直衝上各家熱搜,在我關注的一票捉寵遊戲裏,《洛克》無疑是目前熱度最高的一個。

包括到現在測試也就開了兩天,已經跑出來不少同人內容,遊戲的傳播熱度整體居高不下。

這次PV也入選了B站的每週必看

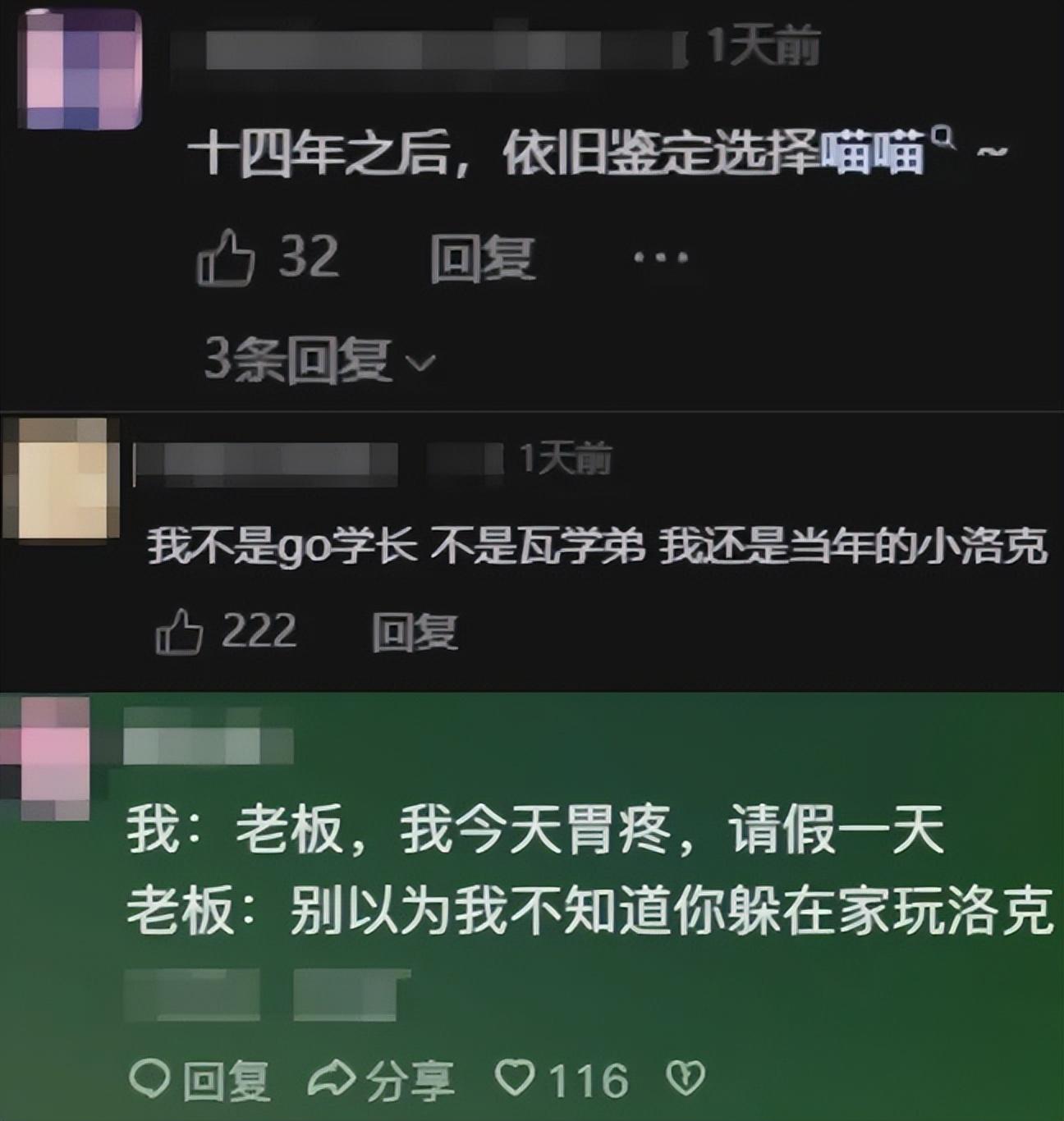

包括測試開始後,社區的不少玩家也沉浸在一片回味過去的好評裏。

因爲大家小時候都多少接觸過那時的頁遊,這次測試也炸出了各路人士來嘗試,頗有一種“大家要爲自己童年買單”的既視感。

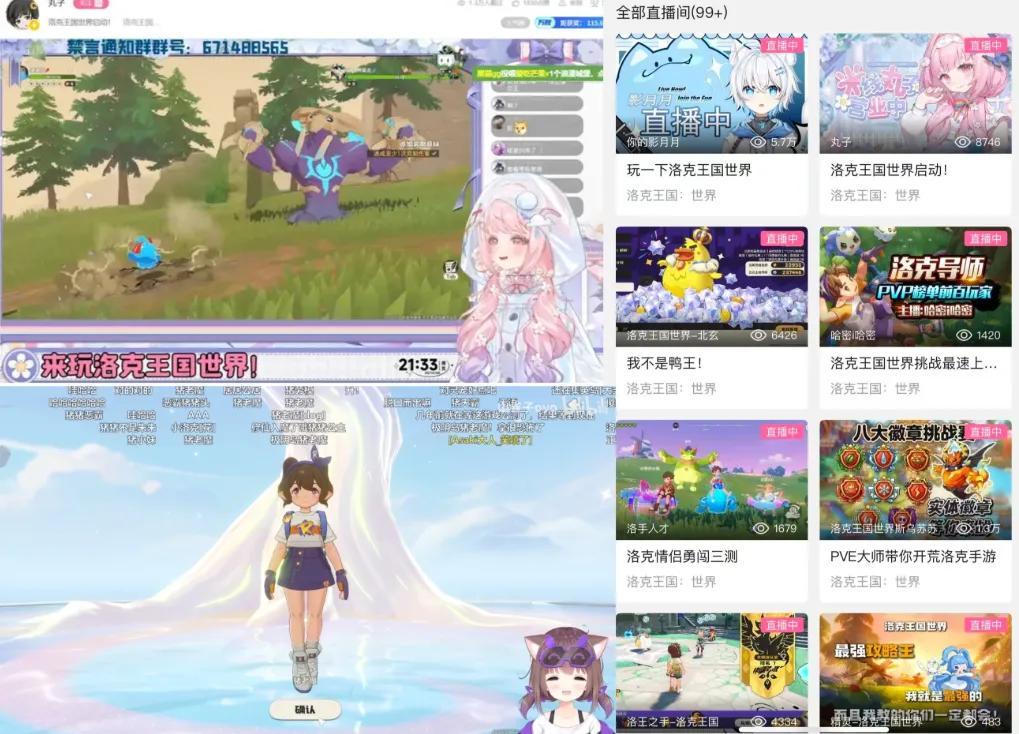

B站自發直播《洛克》的玩家這兩天滿滿當當

考慮到《洛克》作爲國內家喻戶曉的童年IP之一,能從十年前的2D頁遊,蛻變成如今質量不低的3D大世界,大家出於情懷等因素,免不了會有不少共鳴與討論,因此這種熱度仍在預料之中。

但這也成了我驚訝的原因——在上測的高完成度下,我想不出相隔六個月後,《洛克》還能帶來哪些驚喜。

聽起來似乎有點不明所以,但提起“捉寵”遊戲,大家對這類玩法已經有了一套固定認知。前期是收集、養成、對戰,到了後期大家的目標愈發精細——在地圖裏反覆刷怪、捕捉,爲的是擁有完美個體值“神寵”。

“刷寵”雖然說是後期玩法,但也是一種近乎偏執、孤獨的快樂,其實大多數捉寵玩家的主要流程,就是捉到了喜歡的寵物,打完了NPC劇情和比賽……然後就沒有然後了,願意繼續去打PVP的玩家其實相對更小衆,大部分玩家通完劇情等線性內容後,就已經要考慮流失了。

從這種角度來看,《洛克》此前在捉寵遊戲單純的內容消耗上,就和《寶可夢》等產品一樣,內容上很完整,但整體的體驗節奏接近一款有些挑人的單機作品。

和《寶可夢》類似,玩到後面只剩PVP爲主

說到這裏,通常想到的解決辦法可能就是繼續堆量,例如設計更多精靈和更多地圖,讓玩家沉浸得更久一點。

但在深度體驗過《洛克》後,我想這條路大概率行不通。

一方面《洛克》目前體量夠大,超四百種精靈搭配龐大的地圖羣,已經算是品類中的天花板水平。換句話說,在玩家意識到問題、興趣下降後,大概率還有很多內容沒消化完,單純的堆量只是隔靴搔癢;

《洛克》有很多風格迥異的大地圖

另外就是《洛克》堅持“不賣精靈”,捨棄了市面常見的“內容+角色”商業路線,如果一味走堆量路線,背後的成本與收益並不對等。

令我有些意外的是,《洛克》這次的解法更多是從製作理念上做調整。

簡單來說,這款產品想“做所有人都能玩的捉寵遊戲”的野心,靠的則是捉寵遊戲最容易忽視的“社交”。

1

捉寵遊戲愛好者通常有共同的情感原點:在廣袤世界中探索,收集、養成精靈的過程中獲得滿足感。

正如前面所說,《洛克》在這一點上做得足夠出色,遊戲目前已實裝了400多種精靈,分佈在各種各樣的地貌中,有着各自的作息規律、生態互動,你進去能逛很久,精靈多到捉不完也養不完,很符合大家對捉寵遊戲的期望。

精靈在設計上很有細節,也有豐富的表現

體驗確實美好,不過這種快樂很大程度上是“孤獨”的,此前玩家探索世界只有自己一人,即便抓到“神寵”或遇到了喜歡的精靈,也無從分享那份喜悅,和真人玩家的交集僅僅侷限於少部分城鎮區域,這次測試則首先“具象化”了社交玩法。

例如從基礎的說起,遊戲裏新增了“牽手”、“碰拳”等雙人交互動作;

這次測試大大增加了互見區規模,同屏可見的人數,整個世界逛起來比之前熱鬧了不少。在交流上,你可以隨時放置椅子邀請好友同坐休憩,聊天會以氣泡形式出現在玩家頭頂,還有了小隊頻道,有了最直接的溝通渠道;

好友之間才能看到對話內容,不然就只能看到一堆密文,帶點喜劇效果

與夥伴互動也有更爲實用的效果,例如一起爬山時互相靠近會回覆體力……能看出來都是在鼓勵玩家進行各種互動交流。

這只是表層的社交,實際對於寶可夢類遊戲來說,玩家深層社交需求也很好描述。

不少玩家可能和我有過類似體驗,花費大量時間終於“畢業”了一隻完美“本命精靈”,或者組建了一套不錯的陣容,在傳統捉寵遊戲裏你下一步能做什麼?大概率是截一張圖,到自己的圈子羣裏炫耀一下——這份成就很難在遊戲世界中轉化爲實際的、可持續的社交價值。

實際上如果常逛《寶可夢》IP的評論區,會發現不少玩家都在呼籲“多做點社交內容”,有意思的是,《寶可夢》這個IP不乏人氣,但遊戲一直沒能滿足玩家的心願,社交需求帶來的熱度在其他產品上產生了化學反應,例如寶可夢卡牌。

這其實也是寶牌能爆火的一大原因,玩家對於“分享”和“共鳴”的需求一直存在,但卻總是缺乏一種穩定的媒介。

《寶可夢》遊戲內的社交渠道往往簡單粗暴,說來說去就是PVP,但這種玩法並不適合每一個玩家,我幾乎玩遍了《寶可夢》的每個世代,但PVP對戰的次數屈指可數,並非不喜歡對戰,而是PVP門檻不低。

寶可夢玩家經常遇到一種尷尬,通關了單機流程後神獸齊全,自信滿滿進入網戰後,卻發現全是五花八門沒見過的陣容,然後被打到毫無還手之力。從戰無不勝到舉步維艱,體驗上有種很深的割裂感,但爲了PVP再花時間培育又不太值當,畢竟遊戲的主要內容其實早消耗完了。

這類體驗在《洛克》的上一次測試其實也有發生,我也見過不少測試玩家因爲這種割裂感對遊戲一下失去了興趣,不得不說是一種遺憾,甚至縱觀整個品類來說,這種“獨樂樂”體驗一直是捉寵遊戲難以“破圈”的無形壁壘。

2

其實說到PVP上的尷尬,對捉寵遊戲來說也是一種“幸福的煩惱”,畢竟能提供PVP這樣的玩法是有前置條件的——要有足夠豐富的收集和養成內容。

在《洛克》此前的測試中,遊戲已經構建起了高完成度的“集、養、鬥”循環,涉及PVP的部分也是市面上最爲完善的那類。

簡單來說,《洛克》的PVP有兩點改進,使用能量體系替代了PP值;還增加了應對技來豐富“猜拳”的維度,降低門檻的同時也提升了策略性,加上天分、性格、技能的路數搭配,許多寶可夢的PVP黨轉過來都很買賬。

但這恰恰引發了部分玩家的擔憂,因爲這種體驗的心流,和買斷制的單機捉寵遊戲高度相近,也面臨着同樣的尷尬——一旦玩家拒絕PVP,就意味着損失了不小的後期內容。

直接讓玩家陷入中後期沒內容可玩的情況,對長線運營的網遊顯然不太能接受。

之前《洛克》也推出過一種叫“命運對決”的PVP模式,對戰雙方會獲得隨機六隻滿級精靈,每隻精靈的技能也完全隨機,輸贏既看運氣,也極其考驗遊戲理解的隨機應變。這成了我後面體驗最多的玩法,畢竟不用深度養成就能體驗到後期玩法,但總體明顯難度還是太高,娛樂性也偏強,不是長久之計。

《洛克》這次測試改進,重點不在於讓PVP“更硬核”,而在於鼓勵玩家通過社交行爲降低“集、養、鬥”循環的樂趣門檻。

具體來說,這次測試引入了玩家喜聞樂見的“抄作業”——“陣容租借”和“陣容碼分享”功能。就算沒訓練過精靈,也能借資深好友的隊伍,或者直接複製高手的陣容碼“一鍵粘貼”成型陣容。總之就是以極低的成本感受精靈對戰的樂趣。

這種設計在各類遊戲其實都得到過驗證,一方面極大地降低了PVP的門檻,更重要的是大幅提高了“高手”的情緒價值、社交深度。

這背後涉及到一種非常有魔力的社交情感——“有人需要我”。

具體來說,《洛克》的精靈數量很多,養成方向也很豐富,導致精靈對決的陣容構築有很大的挖掘深度,陣容研發一度成爲圈內的學問。

有了“抄作業”之後,高手構築和普通玩家的體驗能掛上鉤——高手打PVP不再侷限於小圈子交流,他們在這方面的努力不是“獨樂樂”,能以另一種方式被大家承認,收穫鑽研帶來的成就感。

到了PVE環節,也是順着“被需要”的思路,玩家有了更爲自發的階段性目標。

怎麼實現的呢?這次精靈的個體差異有了更多隨機性,精靈的養成方向相應有了更多可能,想獲得特定個性組合的精靈也更難了,換句話說,玩家追求“畢業精靈”的挑戰性更強了。

實際體驗下來,這種調整放大了玩家遇到“極品精靈”的情緒價值,有種“終於讓我遇到這個有緣的精靈”,而到了社交場合,你可以炫耀自己的“極品精靈”,甚至能把精靈“送”給需要的朋友。

這裏不得不提新增的精靈贈送和精靈賜福功能,給社交增加了不少可能性。

“賜福”能直接複製好友精靈的屬性

甚至後者可以說有些“激進”——玩家能借助社交手段直接跳過“刷寵”階段,打破了捉寵遊戲的體驗節奏。

怎麼說呢,這樣確實能替玩家節省不少時間和精力,社交玩家能以極低代價獲得高收益,但這種做法放在市場上可能很難複製,需要製作組有一定的魄力——它建立在遊戲超高質量的前提上,同時團隊也必須充分理解玩家的心理動向。

舉例來說,一個熱衷於PVE的“肝帝”玩家,他或許對PVP毫無興趣,只是熱衷於尋找稀有精靈,過去這些精靈的價值可能僅限於截圖炫耀,但現在他能把精靈贈予需要的人,也可能因此交到新朋友——探索不僅是悅己,也能成爲與他人社交的門票,就很自然拓展了遊戲裏的社交渠道。

這就像是把《寶可夢》玩家線下交流、交換卡牌的那種社交感受,真正搬到了線上——社交本身也可以成爲遊戲目的,讓同好找到可以交流的舞臺。

3

這次測試《洛克》也新加了很多情懷向內容。

例如“家園系統”不再是擺設,玩家可以自由裝修,與傢俱有各種互動,甚至房屋外觀都會隨等級變化。與之一同實裝的還有“農場系統”,重新帶回了“偷菜”的樂趣,你可以去好友的農場“順手牽羊”,好友也可以在農場設置“駐守精靈”來防止偷菜……

這些內容都是洛克玩家耳熟能詳的日常玩法,把經典設計用更現代的方式呈現出來。正如我上次體驗分享過的,《洛克》確實很重視洛克IP的老用戶,大家關注的經典內容都在逐步補足。

不過我在開頭同樣提到,《洛克》的目標是成爲所有人的遊戲。這種願望在上次測試就有所體現,但那時切實有效的設計還很有限。

例如上次測試製作組推出了模仿精靈形象的“親子裝”,本意是讓玩家公開展示、炫耀與精靈的羈絆,但執行上與PVP玩法綁定較深——玩家想最大化展示自己的收藏,就免不了去接受PVP。

PVE也可以觸發親子動畫,但玩家的主要炫耀場景依舊是在PVP中

相比之下,《洛克》這次在社交上的加法就顯得更爲成熟,主要是不去強制玩家做玩法轉換。

這其實涉及到另一個問題:玩家展開社交能有很多收益,最後會不會變成一種“強制社交”,從而勸退“獨狼玩家”?

好在實際體驗下來,《洛克》很快讓我喫了定心丸——遊戲裏的常規資源與社交相關的價值物,兩者劃分得很開。

這一部分也很好理解,社交獎勵都是純粹的社交道具,例如時裝、互動玩具、互動動作……這些東西只在“社交”場景下才用得到。

與此同時,玩家所關注的核心體驗,例如抓精靈、收集圖鑑、抓閃光寵,乃至PVP等核心玩法涉及的產出,即便完全跳過社交行爲也能到手。簡單說就是“獨狼”玩家完全可以零社交,通過傳統玩法來獲得不打折扣的核心樂趣。

你可以將其理解爲一個良性的單向需求——社交型玩家爲了更好的體驗,會需要PVE玩家的幫助,而PVE玩家是否接受邀請純看自己,屬於純粹“被需要”的一方,即便不太願意交流也沒什麼負擔。

有意思的是,其實你單機部分玩得越深越久,反而越容易贏得社交用戶的需要和青睞,畢竟不論是收集還是戰鬥上,你已經成了人人敬仰的大佬玩家,大家都希望和你做朋友。

這也算是這次《洛克》社交上的精妙之處,大家的社交原動力既包括一些實在的獎勵,更多的也包含心中樸素的情感。

結語

其實不少玩家對捉寵遊戲有個誤解,以爲捉寵遊戲肯定就是收集、養成,然後無止盡的戰鬥,但大家對捉寵的終極目標更接近MMO——捉到的精靈除了用來打PVP,能不能像小時候動畫裏演的那樣,融入、改變我的生活方式與社交形態。

例如改變出行的手段,上天下海,也顯得風光無限

這之前的測試中,我也見過不少出自玩家的奇思妙想。例如根據精靈特性去搞一些經營模擬玩法,或者是藉助精靈和大世界有更多創意互動,當然也包括藉助精靈的力量去結交更多的朋友……總之就是對《洛克》有着數不盡的期待。

目前《洛克》實現了一些期望,例如能多人騎乘精靈去冒險

當然,《洛克》目前還在做的事仍在探索階段,難能可貴的是,《洛克》敢於在較短時間內做出大幅調整,隨之而來的設計思路也較爲完善:尊重每一種玩家,無論是PVP愛好者、PVE獨狼,還是社交達人,同時爲所有玩家都提供一個充滿友善、能享受捉寵樂趣的平臺,以及一個被他人需要的理由。

這其實也是回答了這個品類的一大問題——做捉寵遊戲,怎麼樣才能擺脫《寶可夢》標籤的陰影。

這樣來看,如今的《洛克王國:世界》爲業界提供了一個頗有價值的思路。