爲何首都文人圈的教授會與僻處郊區的醫生深入通信?

【培爾的後半輩子都在鹿特丹離羣索居。教授與醫生通信討論的,不僅僅是這樣一位學者留下的卷帙,而是透過他的文字,去追索近代啓蒙思想譜系中稍顯晦暗的一支;或許也是在尋找一種學者的理想樣態。】

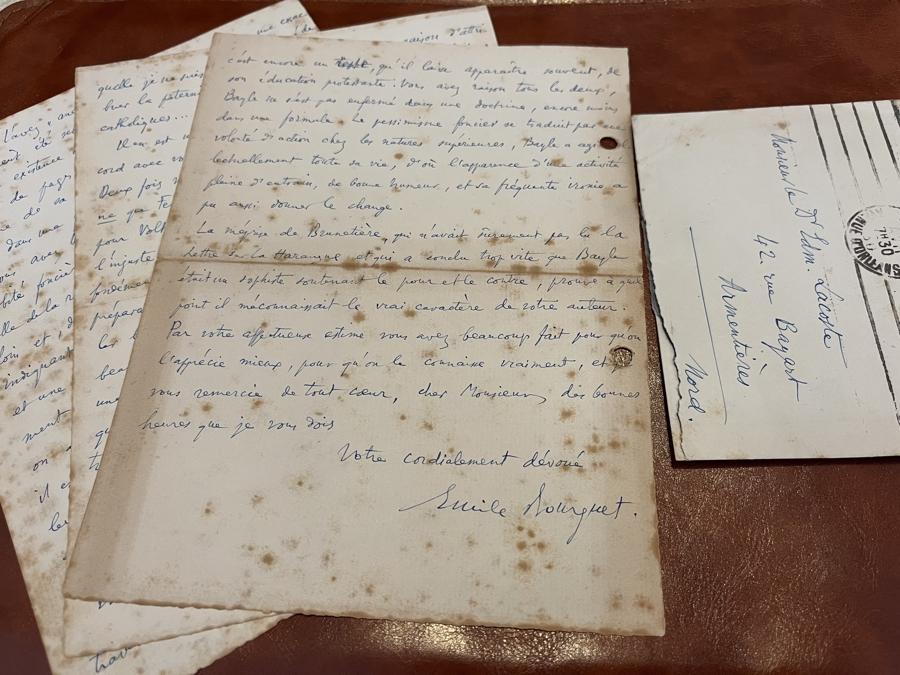

筆者偶然獲得法蘭西公學院希臘語文學前講席埃米爾·布爾蓋(Émile Bourguet)上世紀二三十年代之交的兩封通信。其中一封短箋信封尚存,上書“埃德蒙·拉科斯特醫生(Dr. Edm. Lacoste)”在阿爾芒蒂耶爾鎮的地址;另一封信件長達六頁,收件人信息不存,討論這位醫生剛出版的關於17世紀法國學者皮埃爾·培爾(Pierre Bayle)的研究著作《作爲文學新聞作者和文學批評家的培爾》,因此可以確定收件人爲同一人。

20世紀上半葉,法蘭西公學院希臘語文學講席和希臘碑銘與古代史講席共同代表着法國古希臘研究的最高水平。兩個問題立刻浮現:爲什麼彼時身居首都文人圈的教授會與僻處里爾郊區一位名不見經傳的醫生展開如此深入的筆談?而培爾何許人也,閱讀關於他的文學批評,能令一位古希臘研究專家寫下六頁長信?

布爾蓋先生的事蹟幾乎跟希臘古城德爾菲綁定在一起。而他與收信人拉科斯特醫生的淵源,也得從這裏說起。

討論培爾著作的信件

德爾菲“大發掘”中的比利時建築師與巴黎教授

作爲古典時期泛希臘聖所所在地,傳世文獻中的德爾菲一直讓人心生嚮往,有“世界之臍”之稱。而其古城址到19世紀初才由德國學者作了零星的發掘、記錄,直到1891年希臘與法國政府簽訂十年挖掘特許協議,才迎來她的大發掘時代。德國人在另一處泛希臘聖地奧林匹亞的發掘收穫甚豐,法國人一直期望能在德爾菲與之頡頏,又兼時間窗口緊迫,於是在法國駐雅典學院的主持下,投入大量人力緊鑼密鼓地勘探、發掘和記錄,史稱德爾菲“大發掘”。如同今日,當時的考古活動除了碑銘、歷史學家之外,建築師亦不可或缺。在巴黎國立高等美術學院嶄露頭角的法國年輕建築師,大多選擇競逐法蘭西學會的“羅馬大獎”,去法國駐羅馬學院訪學三年。但對於在巴黎美院畢業的外國人而言,國籍嚴格限定的獎項成了奢望,因此只能選擇別的操練場。

1913年,比利時建築師亨利·拉科斯特(Henry Lacoste)即將在巴黎完成五年學業,就碰到了這個問題;而且,比利時沒有任何海外考古項目,回到母國就意味着失去實地深入考察希臘、羅馬古典建築的機會。不過,在其導師的支持下,他踏上了去德爾菲的道路,輔助法國考古學家費爾南·庫爾比(Fernand Courby)完成“大發掘”遺留的圖錄繪製工作。

手頭這封信件,幫助我們瞭解當時這批自豪地稱自己爲“德爾菲人”(Delphiens)的考古學者在工作關係之外的另一層私人聯繫。

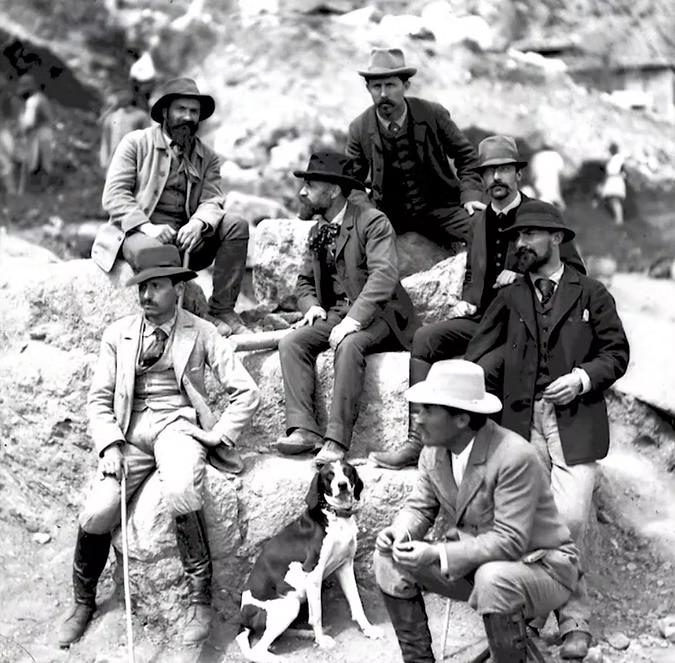

“德爾菲人”(最右爲埃米爾·布爾蓋)

布爾蓋在彼時德爾菲法國團隊中的地位舉足輕重。1892年從巴黎高師畢業後,他即開始在德爾菲研究出土文獻,1905年以“德爾菲聖所公元前4世紀的度支”爲題完成博士論文。這部作品完全依仗德爾菲出土的碑銘文獻,可知布爾蓋與“大發掘”淵源之深。

也許是在第一次世界大戰揭幕之年的考古任務中,年輕的比利時建築師亨利·拉科斯特與布爾蓋教授在德爾菲相遇。兩人輩分有差,卻傾蓋如故。亨利與古典考古的緣分也從德爾菲開始,嗣後他參與發掘比利時第一個海外考古點——敘利亞的阿帕米亞,甚至一度擔任考古領隊。這座塞琉古-羅馬名城留存於世的驚人遺址,包括宏偉柱廊、大面積馬賽克,經亨利親手測繪後,分別保存在原址、大馬士革和布魯塞爾,接受後人觀瞻。

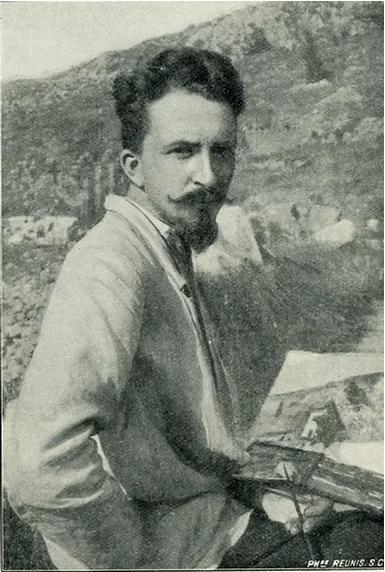

亨利·拉科斯特在德爾菲

言談之際,比利時後進向巴黎教授談到了年屆弱冠、對古典語言興趣濃厚的弟弟埃德蒙。埃德蒙雖然沒有進入文化界,成爲了醫師,但他對古典文學的瞭解與哥哥亨利對古典建築的實踐互相成就,日後在布魯塞爾萬國博覽會(1935)籌辦期間,甚至幫助亨利審正了他設計的希臘共和國國家館外牆銘文。

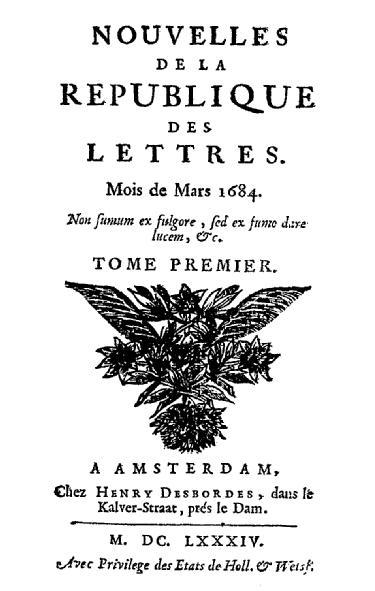

《文人共和國通訊》創刊號

一個醫生對“百科全書派”的先聲培爾的興趣

話說回這封寫於1929年10月4日的長信。時間已是教授與建築師哥哥相遇的十五年後,信件開頭布爾蓋對醫生弟弟稱:“您深知寄來這部《培爾》會給我帶來多大的快樂——多年前您就曾向我提過這個計劃,但我仍要向您表達最誠摯的謝意。”故此數年前,埃德蒙與布爾蓋的通信就已經超出單純的古典興趣,旁溢到其他領域。

培爾不是一個簡單的研究對象。他在南特敕令半世紀之後(1647)降生於一個雨格諾教士家庭,經歷了盧梭一般的改宗歷程,再加上所著作品在宗教上的爭議,在太陽王治下的法蘭西蒙受迫害。之後他出走荷蘭,卜居鹿特丹,首著《論彗星》以排擊流俗對於彼時彗星異象之迷信;又草創《文人共和國通訊》月刊,向學界之外的一般閱讀者帶來歐洲最新出版物的訊息及評論;最後究心編纂《歷史與批判詞典》(後文簡稱《詞典》),辨正時興百科詞典陳陳相因之訛誤,成爲“百科全書派”的先聲。其發端於神學和哲學的批判審正精神,用於文、史,在歐洲知識界收穫巨大反響,幾乎每一家公、私圖書館都將之購入館藏。

布爾蓋在信中這樣概括道:“即便上天假以雙倍年壽,讓他的對開本著作(指《詞典》)再增一倍頁數,他也永不會窮盡自己的求知渴望,更不會將思想禁錮於任何教條之中。”對知識永無止境的好奇,以及將其綜括成一般大衆可以接近和理解的文字,也是這位即將走上法蘭西公學院講壇的布爾蓋教授的關懷之一。在1914年出版的那部《德爾菲遺蹟》序言中,布爾蓋稱對於近二十年法國駐雅典學院在德爾菲的考古工作,外國雖有便覽手冊,國內的人們常常苦於接近無門,而已出版的學術成果只有少數初窺門徑者得以閱讀,因此他選擇編訂這部小書,以饗讀者。

布爾蓋尤其讚賞埃德蒙《培爾》一書第242頁註釋中採取的不偏不倚的寫作進路。這位醫生作的注的確有知人論世之明:

誰會相信,一個人最初三十年的生命竟如此顛沛流離——他貧窮、孤獨、體弱多病,遭受迫害四處逃亡;自少年時代便與骨肉至親分離,至死未能重逢,收到的家書總是噩耗連連,那些死亡皆因宗教迫害的暴行所致;這個來自富瓦地區的男子,既無野心也不抱奢望,在荷蘭這座繁華商埠孑然一身,雖無溫情卻有筆耕不輟的毅力——這樣的生命竟會缺乏內心最細微的情感震顫?

此刻不正該重提蘇格拉底對審判官說的那句“如荷馬所言,我非木石所生,乃血肉之軀”嗎?若用浪漫主義筆調將這般人生刻意渲染成悲劇,靠想象扭曲其寧靜的本相,過度解讀培爾那些零星而剋制的自我剖白,未免流於庸俗。但反過來,若將這位思想家塑造成永恆不變的智者形象——終日埋首書卷跟理念打交道,對世事無動於衷——那也不過是迎合了另一種陳腐的文學套路。或許我們更該承認:這位作家的形象深處,始終存在着未解的謎題。

當然,布爾蓋還是提出了他的兩點保留意見。首先,他認爲將培爾考證研究的長才,歸功於他成長過程中接觸到的天主教神學家,這一論斷尚存疑問,因爲他沖決思想網羅,遠勝其父與師長。此外,他還認爲埃德蒙“培爾是一個比伏爾泰更加現代的歷史學家”這一論斷有失公允:“在伏爾泰的歷史觀中,在材料的運用與歸類上,在考據與撰述之間,不僅那些‘經典’著作彰顯其天才的卓越——那些論戰小冊子、無數涉及歷史的散頁、索取資料與考證證據的信札等等,無不印證着他對史家職責的崇高理念(就現代意義而言)。恕我直言,即便他借鑑了培爾某些指引性的觀點——如果您願意這麼說——來構建其《歷史懷疑論》,實則已青出於藍。”

培爾的後半輩子都在鹿特丹離羣索居,從以上商榷可以看出,他們不僅僅是在討論這樣一位學者留下的卷帙,而是透過他的文字,去追索近代啓蒙思想譜系中稍顯晦暗的一支。

討論培爾或許也是在尋找一種學者的理想樣態:能在神學和哲學論爭中紹述笛卡爾、斯賓諾莎,對新刊書籍鉤玄撮要充當某種文學新聞記者,又能在《詞典》中考訂近世百科中多見訛誤、編訂近人小傳的多面手。

巴黎二十區皮埃爾·培爾街

“文人共和國”跨越學科與身份的通信羣體

15—16世紀,“文人共和國”的說法誕生並開始流行,歐陸文人們通過信件往來形成一個龐大的共同體。在人文主義的感召下,懷抱窮盡一切智識的理想,他們跨出自己身份和專業的一隅,與散居各地的同好展開熱切的筆談。

17世紀,培爾創辦的《文人共和國通訊》就是一個服務於同道的媒體。兩百多年後,討論他的布爾蓋也不囿於只做德爾菲和古希臘語的專家,時人嘆其講壇上博洽多聞,在此論學書信中可見一斑;而年輕的埃德蒙在以醫術爲業的同時,致力於鉤沉培爾鮮被人考察的文學、史學面向和其永無休止的對知識的好奇,或許也是以他作爲自己的鏡鑑。

不出意外,埃德蒙這部傾注了個人情感與熱情的作品取得了成功,於通信次年(1930)摘得法蘭西學院獎,或許不無時任法蘭西金石美文學院院士布爾蓋先生的引薦之功。

布爾蓋曾被他的門生描繪成一位具有細膩情思的人:“能成爲他的朋友,實爲一種殊榮;而能維持這份友誼,更是難得的特權。”布爾蓋在第二封,也即次年4月1日的一封短箋中,與埃德蒙談到17世紀另一位哲學家馬勒伯朗士(Nicolas Malebranche),正回應了埃德蒙月前發表的一篇題爲《馬勒伯朗士與醫學》的論文。

這兩封穿越近一個世紀的信件,如同“文人共和國”的一道歷史投影;它們不僅記錄了一段因“世界之臍”德爾菲而起的私人交誼,更見證了布爾蓋與埃德蒙·拉科斯特如何跨越學科與身份的鴻溝,共同追索皮埃爾·培爾的精神遺產——那永無止境的好奇心、獨立審辨的勇氣與傳播知識的熱情。

(作者單位:法國高等研究實踐學院)