戎光閃耀申城,2025上海“最美退役軍人”揭曉

八月一日,一個屬於軍人的光榮節日。這一天,在申城的光影中,2025年度上海“最美退役軍人”的羣像畫卷緩緩展開,上海市退役軍人事務局與澎湃新聞聯合推出的大型專題“戎耀浦江”正式上線。這一天,他們中有9位個人,1個集體,如同一顆顆座標,標註出“軍人”這個身份在告別軍營後,於上海這座國際化大都市的廣闊天地裏,所能延伸出的無限可能。

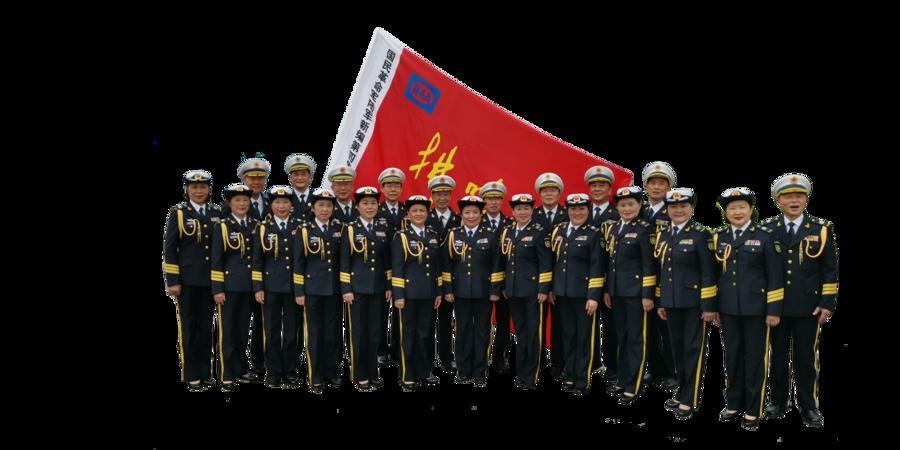

2025年度上海“最美退役軍人”。

軍裝,對於他們而言,是刻骨銘心的過往,也是融入血脈的底色。當橄欖綠、浪花白、天空藍化作記憶,當軍銜與番號封存進檔案,他們需要面臨的問題是:脫下軍裝,“戰場”在哪裏?

他們用行動作答。從核潛艇基地到社區的紅色收藏館,從天安門閱兵場到浦東的田間地頭,從反恐一線到反腐前沿,從九天之上的神舟飛船總裝車間到城市地下的消防安全管網……他們,一直都在。

紅色守護者:守護人,也守護那段不能被遺忘的時光

在上海一隅,郭乃興的家宛如一座微縮的軍事歷史博物館。郵票、錢幣、老廣告畫層層疊疊,而最核心的,是他用半個世紀光陰“拾遺”而來的近兩萬件紅色藏品。這位曾在海軍核潛艇基地從事技術保障工作十餘年的老兵,將部隊裏養成的嚴謹與執着,悉數傾注在了這些泛黃的紙頁和斑駁的軍功章上。

2025年度“上海最美退役軍人”郭乃興。

“這些用生命換來的榮譽,不該被遺忘。”這是郭乃興紅色收藏事業的起點。轉業那年,他在舊貨市場看到被隨意丟棄的革命歷史證書,內心一陣刺痛。從那一刻起,他像鑽研核潛艇技術一樣,一頭扎進了紅色收藏的海洋。

他最引以爲傲的,是集齊了200餘件我軍1955年首次授銜典禮的請柬,其中包括劉伯承、聶榮臻兩位元帥的親筆署名。爲了那張聶帥的請柬,他曾坐上十幾個小時的火車奔赴北京,在偌大的收藏品市場裏輾轉尋覓了整整三天。當在角落裏瞥見那熟悉的紅色一角時,這位年過半百的老兵竟喜極而泣。

“收藏不是目的,傳播纔是正道。”郭乃興相信,這些文物承載的不僅是歷史,更是精神。他自費在上海環球港辦展,500平方米的展區,1000多件藏品,創下了6萬人次的觀展紀錄。在松江區退役軍人事務局的支持下,他擁有了專門的倉庫和展陳館。孩子們在留言簿上用稚嫩的筆跡寫下:“郭爺爺的勳章會說話。”

2025年度“上海最美退役軍。人”塗平順

同樣爲記憶奔走的,還有“退役老兵紅色記憶館”的館長塗平順。這位祖籍福建漳州、1978年退役的海軍老兵,用經商積累的300多萬積蓄,在普陀區租下1500平方米的場地,建起了一座屬於老兵的“精神家園”。

塗平順的父親是參加過東山島戰役的傷殘軍人,從小聽着戰鬥故事長大的他,對軍人有着特殊的感情。“我在部隊四年時間太短,爲部隊做的事情太少了,”他總覺得虧欠了什麼,“退役了,部隊的事做不了了,那就爲老兵做點事。”

他的記憶館,不止是陳列。每月一次的主題活動,讓這裏成了參戰老兵們最溫暖的港灣。他們穿着舊軍裝,戴上軍功章,在這裏,他們不再是公園裏普通的晨練老人,而是找回了軍魂的英雄。

2025年度“上海最美退役軍人”拂曉劇團。

“上海拂曉劇團”則用歌聲與表演傳承着紅色根脈。這個平均年齡66歲的藝術團,成員由紅軍、新四軍、八路軍的後代和退役軍人組成。它的前身,是1938年由新四軍四師師長彭雪楓創建的抗日戰地劇團。2011年,當年新四軍的後代們接過“拂曉劇團”的戰旗,成爲新時代一支傳承紅色基因,弘揚紅色文化的“文藝輕騎兵”。

“我們這些新四軍後代,要承擔起弘揚鐵軍精神的新的歷史重任。”團長彭華是彭雪楓將軍的侄女,她的話語擲地有聲。14年來,他們自費奔赴全國各地,走進軍營、學校,到社區、企業,在革命老區鄉間廣場,進行義務演出1200場,向中、小學校、基層部隊、新四軍紀念館等,捐贈文化學習用品,他們先後榮登中央電視臺《我愛唱軍歌》《軍營大拜年~雪楓旅》《樂齡唱響》《長城升明月,中華家國情》節目登上舞臺 ,傳播中華優秀文化。

他們,是時間的守護者,用收藏、用幫扶、用歌聲,對抗着遺忘,讓那些爲新中國流血犧牲的英雄故事,在浦江兩岸,代代相傳。

另一種“智”造:當軍人式執行力注入新質生產力

“好兵就像螺絲釘,擰緊了就紋絲不動。”這是成大鋼退伍時,班長送給他的一句話。這句話,他記了二十多年。

1998年,當成大鋼從修理高炮指揮儀的部隊退役時,正值市場經濟大潮翻湧,許多戰友選擇南下經商。他卻將退伍證壓進了《載人飛船總裝》的扉頁,毅然回到了上海航天設備製造總廠有限公司。

2025年度“上海最美退役軍人”成大鋼。

神舟飛船的推進艙,是動力堡壘,各類產品排布緊密,對總裝精度要求極爲嚴苛。“幹飛船就要鑽得了艙體,喫得了苦,耐得住寂寞。”成大鋼常常一頭扎進艙內,一干就是8小時,出來時汗水溼透衣襟,雙腿因長時間蹲姿而不停顫抖。他常說:“載人航天沒有99分,差1分就是生死線。”

27年,30餘發飛行器,成大鋼從青絲幹到了白髮。在天舟六號的總裝任務中,面對構型大改帶來的全新挑戰,他帶領團隊攻克了一個個難題。艙體太高,極限位置的設備“夠不着”,他們連續兩週在艙內演練,最終設計出一套組合式工裝,解決了操作難題;新型陀螺設備安裝精度要求高達0.1毫米,擰一顆螺釘的微震都可能導致參數偏移,他便帶領團隊反覆測試,獨創“分級擰緊法”,確保了萬無一失。

成大鋼在大國重器的“方寸間”展現軍人本色,韓立峯則是在生物醫藥這片產業的沃土中,書寫着一名普通士兵的傳奇。

2025年度“上海最美退役軍人”韓立峯。

“我是兩年義務兵,從士兵成長起來的。”韓立峯常常強調自己的起點。在他看來,一名普通義務兵的成功,更能給廣大戰友帶來榜樣的力量。出身于軍人家庭,父親是陸軍工程兵,韓立峯從小就立志從軍。在“猛虎團”機炮分隊服役時,他刻苦訓練,表現優秀並參加師教導隊學習。

退役後,他白手起家,投身生物醫藥科技創新領域。這背後,有一個深埋心底的初衷。他曾有一位戰友,因一場重病,讓整個家庭陷入困頓,最終返貧。這件事深深刺痛了他,“我們立志做讓老百姓用得起的好藥、平價藥。”

這份初心,成了他創業路上最強大的動力。近十年,他創辦的公司和科技園,投入鉅額科研經費,引進和培養了包括院士在內的大批頂尖人才,培育了十餘家專精特新企業。“企業做大了,就是社會的。”韓立峯說,“我們有責任,爲國家多創造點價值,爲社會多解決點就業。”

2025年度“上海最美退役軍人”陳天燕。

與韓立峯在科技前沿衝鋒陷陣不同,陳天燕的“戰場”,在浦東南郊的田埂上。

2009年國慶60週年閱兵式上,陳天燕作爲女兵方隊中唯一的上海籍戰士,走過天安門。那段在閱兵村頂着40℃高溫、踩着碎石練正步的經歷,錘鍊了她鋼鐵般的意志。退役後,這份意志被她帶回了家鄉——浦東新區萬祥鎮新建村。

2023年,當陳天燕作爲村黨總支書記再次回到這裏時,迎接她的是村民們懷疑的目光:“一個小姑娘,搞得定鄉村振興嗎?”新建村土地細碎,集體經濟薄弱,是個難啃的硬骨頭。

陳天燕想到了自己退役軍人的身份。“我首先想到了村裏那100名退役軍人。”她迅速組建起由黨員、退役軍人、大學生組成的“三個100”核心團隊,成立了“前線指揮部”。榜樣的力量瞬間打開了局面。

如今,昔日零散的土地變成了千畝連片的“無人農場”,春有油菜花海,秋有金色稻浪,成爲地鐵16號線旁“開往春天的風景線”。她還將目光投向了“直播經濟”,在村裏建起直播基地,不僅賣空了南匯8424西瓜,還孵化了962場助農直播,讓萬祥手工編織包成了網紅潮品,更解決了當地大學生的實習和村民子女的就業問題。

她盤活閒置村部,打造出“朱雀小院”咖啡議事廳,還成了文創孵化器。她說:“以前,村民找我是爲了年底救助;現在,他們找我是問中午的豬頭肉和菜飯還有沒有。”從“要我創”到“我要創”,從“輸血”到“造血”,這個曾經的閱兵女兵,正帶領着新建村,在希望的田野上,走出一條村強民富的振興之路。

不變的防線:換上新裝,再赴新崗

有一種守護,是換了一身制服,卻延續着同樣的使命。在上海的街頭巷尾,在防火監督的一線,在紀檢監察的案頭,一羣退役軍人正用另一種方式,守護着這座城市的平安。

2025年度“上海最美退役軍人”朱耀華。

“隊列裏我是排尾兵,但在隊伍裏我就是排頭兵。”這句話,是上海市公安局閔行分局馬橋派出所所長朱耀華的座右銘。在部隊時,因爲個頭不高,朱耀華總是站在隊列末尾,但這並未妨礙他事事爭先,十年軍旅,兩立三等功。轉業到公安系統,他依舊衝在維護社會穩定這個沒有硝煙的“戰場”最前線。

他面對的是維護社會穩定中一些擾亂社會秩序的複雜局面,而他總是像在部隊一樣,習慣性地站在隊伍的最前面。2022年,一起突發羣體事件,其中一名擾亂社會秩序的人員當衆挑釁,一記耳光狠狠甩在他臉上。他沒吭聲,心裏卻針扎似的疼,“疼的不是臉,而是這些人屢勸不聽、目無法紀。”正是這份痛,更堅定了他將不法分子繩之以法的決心。

治安治理工作繁雜且被動,朱耀華主動求變。他參與探索科技賦能的實戰應用平臺,恰似鷹的眼睛,讓擾序人員無處遁形。平臺驗證初期,他凌晨三點坐鎮指揮,調度百餘名警力展開雷霆抓捕,一舉打響了科技賦能打擊擾序的第一槍。這個實戰平臺,如今已在全市公安推廣,並在多重領域衍生發展,成爲科技賦能城市治安治理的利器。

2025年度“上海最美退役軍人”阿依提拉·吾斯曼。

“軍人的使命是刻在骨子裏的,無論是否身着軍裝,守護人民永遠是我的前線。”這句錚錚誓言來自閔行區消防救援支隊的阿依提拉·吾斯曼。這位來自新疆的維吾爾族姑娘,在消防軍人家庭的薰陶下成長。2018年消防部隊集體改革轉隸,她褪去“橄欖綠”,換上“火焰藍”,“以改制不改志、退役不褪色”的信念堅守防火崗位二十載。

她視防火監督爲與風險賽跑的“安全工程”:創新編制《常見消防安全隱患圖解》,降低公衆學習安全知識門檻;在醫療機構、養老機構開展“教培式檢查”,培養場所“消防安全明白人”;牽頭編制《快遞末端網點消防安全管理要求》《社區衛生服務中心消防安全管理》等地標,爲特殊場所定製安全指南。她主筆的《集中隔離點消防安全一本通》在防疫期間成爲全市範本,執法案例獲評國家消防救援局“十佳優秀案例”。

正如她所言:“退役軍人的獎章不在胸前,在老百姓的平安里。”這份深植於心的獲得感,詮釋着她作爲退役軍人最純粹的價值追求。

2025年度“上海最美退役軍人”王強。

如果說朱耀華和阿依提拉的戰場在街面和社區,那麼王強的戰場則更加隱蔽。這位曾在武警部隊服役26年、被評爲“反恐特戰專家”的中校,主動選擇轉業到虹口區紀委監委。“從反恐到反腐,一字之差,卻是完全不同的戰場。”他這樣形容自己的轉變,“但都是在守護,以前守護國家安全,現在守護政治生態和百姓幸福。”

面對專業的紀法知識,他發起“攻堅戰”,喫透核心黨紀國法,形成近10萬字的辦案筆記。辦案中,他將特戰的謀略和情報分析能力靈活運用到審訊中。在查辦備受關注的校園餐腐敗案件時,面對有嚴重對抗調查行爲的供應商,他敏銳地抓住對方的心理弱點,一舉攻破了對方的心理防線,最終促使其主動交代了行賄200多萬元的犯罪事實。“辦這個案子,看到孩子們能喫得健康、喫得開心,我覺得非常值。”

2025年度“上海最美退役軍人”馬堅貞。

馬堅貞的經歷則更爲“跨界”。16年軍旅生涯,她曾是部隊醫院的護士長;轉業後,她又穿上警服,成爲寶山高境派出所的一名社區民警。三種身份的交融,讓她獨創了一套社區治理的“獨門祕籍”。

她將護理經驗轉化爲“望聞問切”四診法:望社區動態、聞羣衆心聲、問民生需求、切矛盾癥結。這套“診療體系”不僅守護着社區的“銀髮族”,也同樣呵護着社區的“青苗們”。面對休學在家的叛逆少年,她會像護士長查房一樣,反覆上門與家長和孩子溝通,尋找心結所在;在幼兒園門口,她每天護送孩子們上下學,把交通安全、防拐防騙的知識,用最童趣的語言種進孩子們心裏。她的手機裏有50多個警民微信羣,7300多位居民好友,實時感知着社區的脈搏。

這或許就是對“最美退役軍人”最生動的詮釋:他們的“戰場”變了,從操場到案頭,從崗哨到社區;他們的武器變了,從鋼槍到法條,從聽診器到AI模型。但那份融入血液裏的忠誠、擔當與奉獻,從未改變。在浦江兩岸的萬家燈火中,他們依舊是最美的守護者,戎光閃耀,未曾落幕。

來源:澎湃新聞