短劇,讓非遺技術成爲審美對象

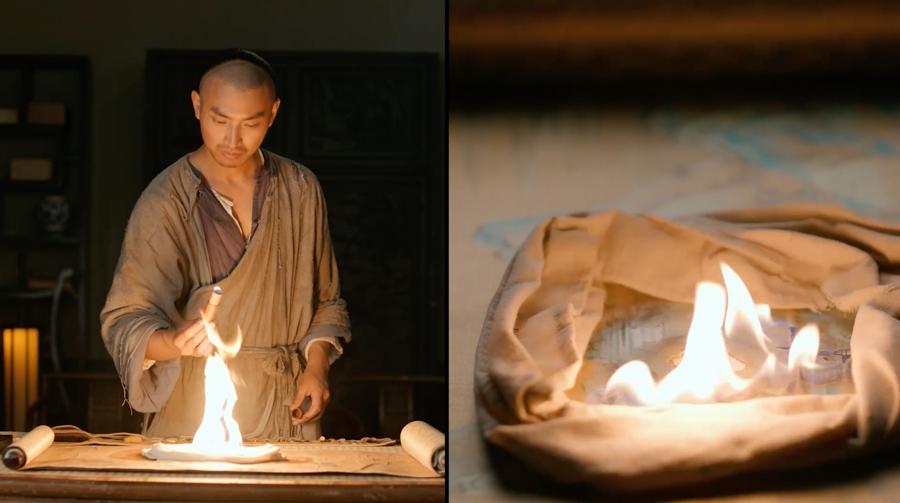

珍貴的古代畫卷被澆酒點燃,火光騰起,人們看到的不是焦糊的紙張,而是因返鉛變黑的畫面重現光彩;這也不是魔術表演,而是傳統書畫裝裱修復技術通過鏡頭,向千百萬觀衆炫的一手“絕活”。

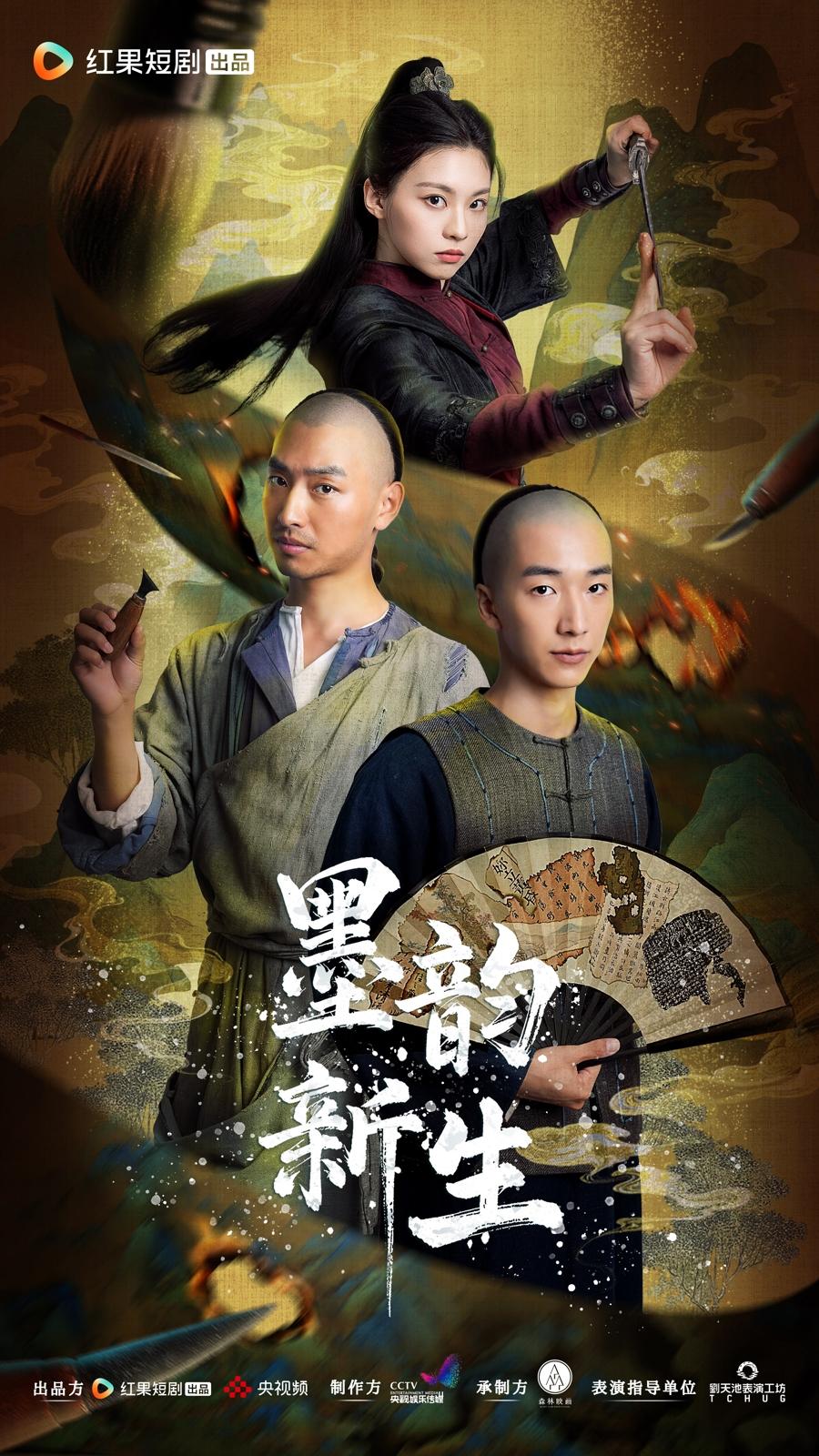

7月23日,央視頻與紅果短劇聯合出品的短劇《墨韻新生》正式上線播出。此劇將鏡頭對準鮮爲人知的古畫修復江湖,通過兩位主人公進行技藝博弈並攜手護寶的故事,帶領觀衆沉浸式感受古畫修復的魅力。

“火燒法”技藝相關劇照

《墨韻新生》以《千里江山圖》修復爲開端,將古書畫鑑賞、古畫修復、解謎尋寶等諸多元素融合,開啓文化傳承敘事。劇中主人公,吳墨林是來自民間的裝裱匠人,劉定之是供職於宮廷的書畫修復師,他們對書畫修復的技藝理解不同,但都對保護傳承古代書畫懷有真摯情感。劇情設定大膽而又奇詭:吳墨林成功修復宋代名畫《千里江山圖》,受到雍正皇帝器重,與劉定之一起前往江南尋找唐伯虎遺留的書畫寶藏。二人以深厚的書畫創作、鑑賞和修復素養爲依託,經歷千難萬險找到寶藏,卻因堅持保護民間文脈的理念與雍正皇帝發生衝突,險遭不測但最終和解。作品通過人物塑造與情節設計,將守護國寶的敘事昇華爲中華文脈薪火相傳的使命。

去年,紅果短劇曾以一部令人印象深刻的《重回永樂大典》,演繹了當代青年對古籍保護使命和技藝的傳承。從《墨韻新生》可以看出,出品方對利用短劇形式倡導古籍保護和非遺技能,又做出新的探索。

作爲信息載體,書畫可以說是一個特殊門類的古籍。近年來,經過全社會努力,古籍修復保護成果顯著,理念也不斷“出圈”,贏得越來越多關注,但社會大衆對古書畫修復保護的瞭解,尚難與其重要作用相匹配。

流傳至今的每一部古籍都很珍貴,但古書與書畫相比,大部分書籍屬於印刷品,或多或少有一些複本,提高了內容流傳的機率,書畫則每一件都是獨一無二的孤品,如果殘損凋敝而未能及時挽救,就會面臨內容隨同載體一起消失的風險。

古人對此已有清楚認識。如明人周嘉胄《裝潢志》中就說“古蹟重裝,如病延醫”,認爲“前代書畫,傳歷至今,未有不殘脫者。苟欲改裝,如病篤延醫,醫善則隨手而起,醫不善則隨劑而斃”,“竊謂裝潢者,書畫之司命也”,把裝潢即裝裱看作書畫命運的決定因素,把修復看作書畫除病續命的關鍵行動。

在實踐中,流傳至今的歷代法書名畫大多經過多次重裝,而且這樣的行動一直在持續。故宮博物院收藏的張擇端《清明上河圖》、展子虔《遊春圖》、韓滉《五牛圖》、顧閎中《韓熙載夜宴圖》等人們耳熟能詳的書畫國寶,都在新中國成立後幾十年後經過精心修復才能陳列展示。這些書畫的裝裱本身,也成爲一種藝術,陪伴原作綻放光華。

古書畫修復過程中發生的種種故事,展現出令人崇敬的“工匠精神”。如唐代名畫《五牛圖》,是中國現存最早的紙本圖畫,原爲清宮舊藏,清末流落海外,1950年由國家購回撥交故宮收藏,當時已殘破不堪,難以展閱。1977年,故宮的書畫修復高手孫承枝先生歷時八個月將它重裝完成,修復時在牛身上發現55個紙張破洞,在牛身外發現83個破洞,全卷還有120個邊口裂縫。所有這些破損之處,都經過選紙配色,補齊磨平,通過高度細心的工作,達成天衣無縫的效果。今天,觀展者在有幸一睹《五牛圖》風采時,會否想到它經歷怎樣的磨難能得以穿越千載?畫幅背後隱藏了多少“文物醫生”的心血和貢獻?其實,這正是《墨韻新生》應該擁有更多觀衆的理由。

《墨韻新生》的第一集,展現的就是吳墨林修復《千里江山圖》上破損紙洞的畫面,把書畫表面難以發現的修補之處及背後過程,清晰地送到觀衆眼前。故事是虛構的,技術卻是真實的,短劇的創意,滿足了觀衆“偷師學藝”的願望,解開一個個引人入勝的技術之謎。《墨韻新生》劇本改編自暢銷小說《紙上雲煙》,小說作者李屹東是國家圖書館文獻修復師,也是短劇的修復技術指導。他通過細節表現真實,成功實現了追求的目標:讓技術本身成爲審美對象。

除了修殘補洞、全色接筆,《墨韻新生》還展示了修復裝裱中淋洗畫芯、拼接畫面等工藝,以及從石碑上打製拓片的技巧。劇中圍繞唐伯虎的寶藏,用蘇軾、黃庭堅、沈周、文徵明等書畫名家的作品串聯起劇情,在隻言片語間道出他們的作品特點,堪稱本色當行,以潛移默化增長觀衆見聞。

作爲新興藝術,短劇正在形成自具特色的表現範式。《墨韻新生》設計了宮鬥、懸疑、冒險、尋寶、解謎等諸多模塊情節,而以書畫和修復作爲聯絡主線,將非遺工藝、傳統書畫知識與劇情有機結合,避免“生拉硬套”,適合觀衆欣賞接受。在偵探尋寶、推理解謎這類遊戲中,圖畫是推進劇情的有效道具,而《墨韻新生》錦上添花,在此基礎上又引入修復裝裱技能。馮夢龍《喻世明言》中有一篇小說《滕大尹鬼斷傢俬》,寫的是倪守謙用畫像暗示藏寶地點,並將遺囑裝裱在畫像中,後來由滕大尹勘破機關、尋得財寶。短劇與小說形式不一,但古今神會,異曲同工。

優秀文化在一代代人的接力中傳承。如今,古籍保護和書畫修復等技藝,已發展到傳統工藝和現代科技相結合的階段,對這些非遺技術的藝術弘揚也進入視頻時代。2016年,紀錄片《我在故宮修文物》在央視上映,瞬間點燃觀衆特別是年輕一代對非遺技術的熱情,直到十年後的今天餘溫猶在。這部紀錄片的第三集圍繞古書畫的修復、臨摹展開,真實而又系統地介紹了修復工藝的各個環節、細節,可謂揭開了隱藏在故宮最深處的“祕密”。2022年,紀錄片《穿越時空的古籍》在西瓜視頻上線,其中也有專門一集講述國家圖書館修復《永樂大典》的故事。兩部展示“技術之美”的影片都獲得高贊評價。古籍保護、文物保護理念能深入人心,切合數字時代要求的藝術創造、表現形式功不可沒,如今引領風尚的短劇也加入這一行列。

每一項事業的未來,都基於更多年輕人的加入。現在對傳統文化包括技術抱有濃厚興趣的年輕人越來越多,相關藝術作品廣受歡迎,各大博物館一票難求。在古籍保護行業,近幾年出版的古籍修復技能專著,多已成爲暢銷書,讀者羣遠超出專業工作者的範圍,說明社會對技術本身抱有了解和欣賞的高度興趣。此情此景下,通過短劇這一新的藝術和傳播方式,讓傳統文化和技術以更鮮活的形式觸達年輕觀衆,實現傳統文化傳承與現代藝術創作的雙向奔赴,越來越多《墨韻新生》這樣的短劇作品值得期待。

(作者系中國古籍保護協會古籍鑑定專業委員會委員,北京印刷學院兼職教授。曾任北京大學圖書館館員,美國哥倫比亞大學訪問學者,著有《E考據故事集》《文中象外》《中國印刷史新論》等。)