小雪,翻開冬天的序章

這節氣也真是有意思,名字喚作“小雪”,聽着便教人心裏軟了一下,彷彿有一片涼幽幽的、帶着些微溼意的羽毛,輕輕地、試探地,落在了心尖上。它不像“立冬”那樣,帶着一種不由分說的、宣示主權似的凜然;也不像“大雪”那樣豪氣干雲,紛紛擾擾着要將天地都染成個粉妝玉砌。“小雪”是含蓄的、羞怯的,是介於“有”和“無”、“降”和“未降”之間的一種微妙狀態。古人將這時節冠以此名,實在是將那份欲語還休的矜持,拿捏得恰到好處。

這時候的天氣,確也是這般脾性。北方的冷氣團已然積攢了些許力量,開始一次次地南下;而那盤踞已久的暖溼氣流卻還有些戀棧,不肯輕易就退去。兩下里這麼一交鋒,便釀出一種纏綿的、膠着的寒意。這寒意,不像深冬那般,是乾爽的、犀利的,像一把磨得飛快的刀;而是潮潤的、彌散的,無孔不入,彷彿能透過厚厚的衣裳,一直浸潤到你的骨子裏去。天空呢,也總是那麼一副心事重重的樣子,灰濛濛的,沉沉地罩在頭頂。陽光總是吝嗇的,即便有,也是淡白的、薄薄的一層,毫無熱氣,照在身上,非但覺不出暖意,反將那清寂的影子拉得老長,更添了幾分寂寥。

然而,這份寂寥,在有心人眼裏,卻別有一番風致。這便讓我想起《世說新語》裏那段“雪夜訪戴”的佳話。書中說的雖是更大的雪,但那份興之所至的雅意,卻與小雪時節慾雪未雪時人們心中那點朦朧的期盼,頗有幾分神似。

我們此刻,不正是在等待那場“夜大雪”嗎?雖未必有王子猷那般卓犖不羈的豪舉,但於這陰翳的午後,泡一壺釅釅的茶,捧一本厚厚的書,心裏頭惦念着一位遠方的友人,這情境,想來也是極熨帖的,思緒亦會“乘興而行,興盡而返”。

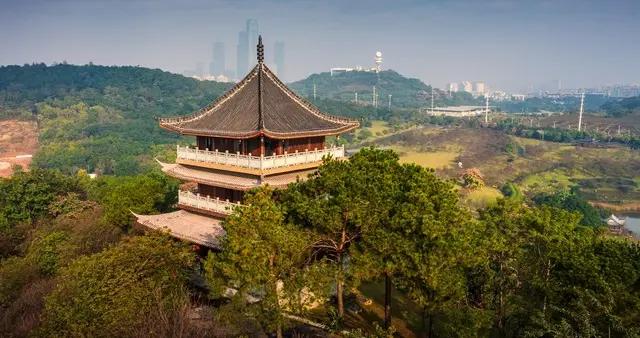

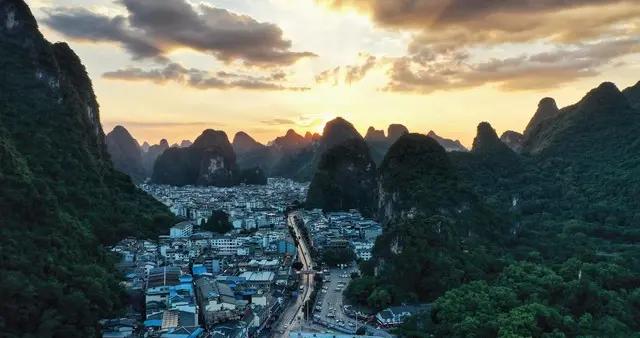

這般天氣,若是出門走走,也獨有韻味。不必去什麼名山大川,只消沿自家附近那蜿蜒的河道踱步便好。河水是靜默的,顏色比天空還要沉些,偶有機帆船“突突”駛過,那聲響旋即被更大的寂靜吞沒。整個世界,彷彿都浸潤在一幅水墨畫裏。這時候若真能有幾片小雪,應景地飄落下來,那便是點睛之筆了。

民間的智慧,總是與節氣最相投契。小雪時節,農事已畢,倉廩已實,人們便有了閒情,也有了理由,來好好地犒勞自己一番。於是,喫,便成了頂要緊的一樁事。

在我的記憶裏,這時候的喫食,要比平時更精巧些。譬如兒時那一口祖母做的糯米糕。新舂的糯米磨成粉,和了水,揉成軟硬適中的糰子,裏面或包上甜甜的豆沙,或裹上鹹香的肉餡,再墊上一片清香的箬葉,上籠屜蒸。待那白濛濛的蒸汽“噗”的一聲騰起,滿屋子便都是糧食樸素的甜香。揭開鍋蓋,一個個胖墩墩、白生生、熱乎乎的糕團在霧氣中若隱若現,實在可愛。趁熱咬上一口,外皮是軟糯彈牙的,內餡是滾燙流心的,一下子就能從舌尖暖到心底,將一身的寒氣驅散得乾乾淨淨。這滋味,是市井的,是親切的,帶着人間煙火的踏實與滿足。

夜裏,那陰翳的氛圍愈發濃了。窗外靜得出奇,只有時不時的一聲滴答,那是凝聚在屋檐上的水珠,終於不堪重負地墜落。萬物彷彿都在這種緩慢的、潮溼的滲透中沉默着,屏氣凝神地等待着什麼。書桌上的燈光是昏黃的,在四周無邊的黑暗裏,圈出一小塊溫暖的、屬於自己的領地。我忽然憶及唐人戴叔倫的《小雪》:“花雪隨風不厭看,更多還肯失林巒。愁人正在書窗下,一片飛來一片寒。”雪花“一片飛來一片寒”,這感覺是何等細膩!我們這裏沒有“花雪隨風”,但那窗外漸濃的寒意,又何嘗不是“一片飛來一片寒”呢?這寒意,是隨着每一陣悄無聲息的夜風,隨着每一絲滲透窗縫的溼氣,一點一點地累積起來的。這寒意,不全是愁苦,更像是一種清醒,是對時序更迭、對自身處境的敏銳感知。

我擱下書,側耳傾聽。窗外沒有“簌簌”的雪聲,只有一片靜謐。起身撩開窗簾,只見路燈的光暈被濃稠的溼霧包裹着,暈染開一團朦朧的黃。沒有雪,空氣裏只有看不見的、億萬顆細小的水珠,正耐心地、執着地,濡溼着世間萬物。

雪,它終究是不會來了。但江南的小雪,自有其面目。它不是一場飄落的儀式,而是一種瀰漫的狀態,一種浸透式的、無聲的宣言。我知道,明日推窗,世界依舊不會有銀裝素裹的驚豔,但那馬路上必有更深的溼痕,樓梯上必有更重的潮氣。而這,於此名爲“小雪”、實則“小雨”的江南節氣,便已是它最誠實的抵達了。

哦,小雪。它就這樣以一種不事張揚的方式,爲我們翻開了冬天那沉靜而素雅的序章……(作者:譚安宇;編輯:楊碩)