深耕“路跑+文旅” 推動規範化發展

杭州馬拉松串聯西湖煙雨與錢塘潮聲,廈門馬拉松勾勒鷺島濱海風情,無錫馬拉松以84.2%的市外跑者佔比創造5.05億元經濟效益……這些成功案例共同印證了一條規律:路跑賽事的生命力不在“一時爆火”,而在“長久深耕”。近期,一些馬拉松賽事密集取消引發了業界的深入反思,更凸顯了摒棄“一次性辦賽”思維、以文化爲魂打造城市標誌性路跑賽事IP的迫切性。“路跑+文旅”的高質量發展,終究要回歸“久久爲功”,讓路跑賽事從“引流工具”變爲紮根城市文化土壤的“鮮亮名片”。

路跑賽事短期熱度易得、長期品牌難建。中國田徑協會數據顯示,2024年以馬拉松爲引領的路跑賽事總規模達704.86萬人次,較2023年增長100萬人次。不少城市將辦賽視爲快速提升知名度、拉動短期消費的捷徑。部分賽事盲目追“爆點”,輕視賽事服務和跑者體驗,或缺乏文化挖掘,導致賽道千篇一律。更有縣級城市不顧承載能力跟風辦賽,配套不足引發安全事故。這種重形式、輕內涵,重短期、輕長遠的思維,不僅難成持續吸引力,還可能透支城市公信力,讓“路跑+文旅”陷入“辦賽—降溫—停辦”的惡性循環。

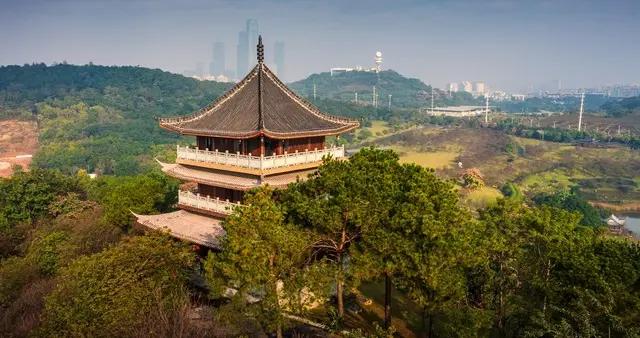

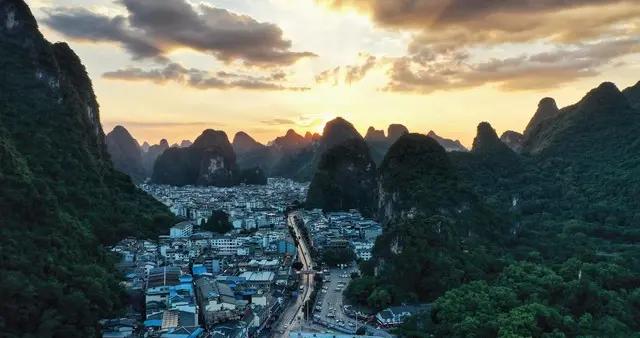

與之相反,紮根文化、堅持深耕的賽事已成長爲城市不可替代的文化IP。北京馬拉松40餘年堅守初心,賽道串聯天安門、頤和園等地標,融入家國情懷與城市發展,成爲“殿堂級賽事”;鄭州馬拉松依託源遠流長的中原姓氏文化,打造了極具辨識度的“姓氏馬拉松”IP,通過姓氏文化牆、姓氏分組排名、姓氏獎牌等創新設計,讓跑者在奔跑中喚醒文化認同;麗水馬拉松立足生態優勢,結合畲族文化打造專屬體驗。這些賽事的成功,在於通過持續深耕在地文化,實現賽事與城市精神深度綁定,實現“一次參賽、終生難忘”“一日辦賽、全年受益”的長效價值。

政策層面的導向,更清晰地指明瞭“深耕IP、拒絕短期行爲”的發展方向。國務院辦公廳《關於釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》明確提出,“構建多項目多層次賽事體系,依託運動項目協會等機構開展賽事評級,引導賽事規範發展”,強調“培育一批具有自主知識產權和國際影響力的品牌賽事”。國家體育總局與文化和旅遊部聯合推出的“跟着賽事去旅行”系列活動,也將“文化內涵”作爲賽事篩選的核心標準,引導各地從“辦賽事”向“做品牌”轉變。這意味着,“路跑+文旅”的高質量發展,必須跳出“辦一次算一次”的短期思維,以長遠眼光構建賽事IP的核心競爭力,讓文化成爲賽事可持續發展的“源頭活水”。

推動路跑賽事從“一次性活動”升級爲標誌性IP,需以文化爲魂、以深耕爲徑,踐行“長期主義”。

一要深挖文化內核,賦予賽事獨特靈魂。城市文化基因是賽事IP最珍貴的資源,也是避免同質化的關鍵。要告別粗放辦賽模式,深入挖掘城市歷史底蘊、自然風貌、民俗風情,並將其轉化爲可感知的賽事元素。可借鑑上海長灘半程馬拉松,將工業遺產與濱江生態融入賽道;參考北京通州運河半程馬拉松,以運河文化串聯歷史遺蹟與現代場館;還可挖掘非遺、地方特產,開發專屬文創與補給食品。唯有讓賽事帶有鮮明“城市烙印”,才能脫穎而出、形成持續吸引力。

二要堅持久久爲功,培育賽事長效生命力。打造標誌性路跑賽事IP絕非一蹴而就,需要多年持續投入與打磨。要建立賽事迭代升級機制,根據跑者反饋和城市發展優化設計,保持新鮮感。北京馬拉松不斷優化賽道與服務,無錫馬拉松深耕“櫻花賽道”品牌、拓展文旅聯動,均印證了“深耕”的價值。

三要構建產業生態,實現雙重價值。標誌性路跑賽事IP的價值,不僅在於賽事本身,更在於帶動全鏈條文旅消費。要打破“賽事結束即消費終止”的侷限,構建“賽前—賽中—賽後”完整的票根消費鏈條。賽前推出“賽事+景區”聯票與跑者專屬套餐,賽中優化賽道周邊服務,賽後通過線上相冊、文創產品延續影響力。同時,要推動賽事與城市產業深度融合,聯動當地特產、文創、體育用品等產業,形成“賽事帶動產業、產業反哺賽事”的良性循環。

四要強化多方協同,築牢IP發展保障。打造城市標誌性路跑賽事IP,需要政府、市場、社會形成合力。政府層面要做好長遠規劃,將品牌賽事培育納入城市更新建設與文旅融合總體規劃,建立多部門協同機制;市場層面要培育專業化運營團隊,鼓勵社會資本參與IP開發;社會層面要培育跑者文化,倡導文明參賽,讓跑者成爲賽事IP的參與者、傳播者和守護者。同時,要堅守“安全第一、體驗至上”底線,拒絕爲短期“爆點”犧牲品質,以誠意積累品牌口碑。

從“流量爆點”到“品牌亮點”,從“賽事活動”到“城市名片”,“路跑+文旅”的高質量發展本質是對“長期主義”的堅守。路跑賽事只有紮根城市文化土壤,以文化爲魂、品質爲基、深耕爲徑,才能擺脫“曇花一現”的命運,成爲承載城市記憶、彰顯城市魅力、帶動城市發展的“鮮亮名片”,這也是促進文體旅深度融合、推動城市高質量發展的應有之義。(作者:楊佔東;單位:北京體育大學體育休閒與旅遊學院;編輯:楊碩)