山野裏的“瓦爾登湖”

那是一幢C字形的二層小樓,靜靜地泊在鄂南的山坳裏,像一隻歸航的船。我的房間在二樓,40餘平方米,敞亮。天光從半開的百葉窗淌進來,被窗外兩棵老香樟的枝葉切碎,綠影婆娑地投在木地板上。那香樟看上去蒼勁模樣,該有四五十年樹齡了,枝幹如相握的老人指節,在風中輕搖。屋裏靜得很,時間也彷彿慢了下來。桌上擺着一個20世紀50年代的復古木質音箱殼,邊緣被時光摩挲得溫潤如玉。

長長的原木桌上攤着兩本書,書頁被秋陽曬得微脆,翻動時沙沙作響。一本是《荒野之美》,講的是自然主義種植設計。序言裏文字懇切:“植物原是城市與室內空間裏不可或缺的部分。”這話實在。此刻,綠意早已不是奢侈的點綴,它們生機勃勃地爬滿陽臺,擠佔案頭,用一抹新綠濾去塵囂,讓眼睛和心都沾上活氣。書中還夾着一枚褪了色的乾花標本,薄如蟬翼,透着主人小心翼翼的珍視。

院子裏的景緻,大抵是把書裏的文字種成了現實。草坪軟乎乎的,踩上去像曬透的棉絮。遮陽傘下,條木茶几落着細碎的光影,風一吹,光斑便在桌面輕輕搖晃。爬山虎順着灰牆纏出蜿蜒的弧線,卷鬚執拗地向着更高處探去。柵欄外,野綠潑灑般地漫過來,連石縫裏都倔強地鑽出幾株三葉草——處處藏着主人對植物設計的細膩琢磨。

另一本,《裏山簡單生活》,封面泛着淺黃。書名下方,是三行樸拙的鋼筆字:“就算身無分文,我和丈夫、兩個兒子、兩隻狗依然在這裏生活得很好。”作者是日本的位田惠美。彩頁裏的照片,像一幀幀溫暖的快照:年輕的女子裹着麻布衣裳,在田埂間採摘自種的番茄黃瓜;破敗的老宅被拾掇得暖意融融,土竈裏的火苗輕舔着鐵鍋。這份瑣碎日常裏透出的安寧,忽然就讓人想起梭羅的《瓦爾登湖》。原來對於自然與本真的那份執着,從不分東西,也無關於光陰的流轉。這“山裏·花間”的主人,想來是懂得這份簡約的。

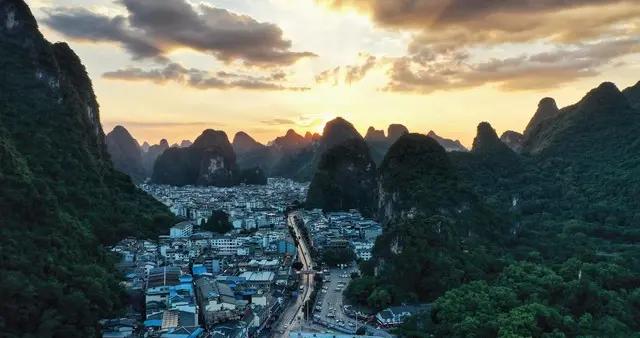

他叫劉宇,身形挺拔,眉眼乾脆,說話不疾不徐,句句落在實處。五年前,一種不可抗拒的召喚,讓他與好友冷忠傑做出決定,將經營得不錯的民宿託付給他人,帶着家當,來到咸寧的崗丘之間“開山拓土”。他們日日泡在山裏,清晨踩露尋溪,傍晚披霞量地,褲腳沾泥,鞋縫嵌草,最終將目光停在了桃林村的荒郊野嶺。選址中心立着三間已被遺棄多年的老平房,土黃牆皮斑駁,周遭崗丘被楠竹林和齊膝的雜草裹着。百餘米外是水庫,岸邊水花生盤根錯節。同行的村民搖頭嘆息,可劉宇望着那片映着雲影的水面,心頭一亮,轉頭對夥伴說:“你看,這不就是我心中的那個瓦爾登湖嗎?”

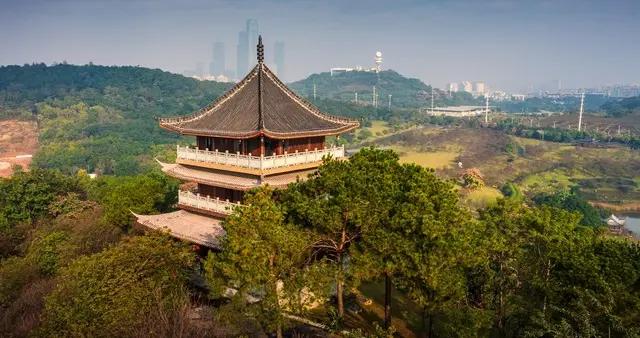

藍圖在他們心中生長。不請大牌設計師,民宿的模樣早刻在劉宇心裏:仿英式鄉居,陡峭的紅瓦屋頂,雕着簡單花紋的窗格,灰牆沉穩,在湖北的山野裏透着一份奇妙的英倫浪漫。他們給這裏取名“山裏·花間”,名字裏藏着對“裏山”精神的呼應,也含着暖心的巧思。

建設的日子,是實打實的辛苦。兩對夫婦成了最勤懇的工人。拆舊房時,每一塊磚都撿回泡洗刮垢。平土地時,妻子們推着獨輪車運土,褲腿泥幹了又溼。支廊架、建木屋,手指摳過磚縫,肩膀扛過木料,皮膚曬得黝黑,指甲縫裏是洗不掉的泥土色。精打細磨一年半,“山裏·花間”終於開業。親友捧花道賀時,四人相視,眼眶裏滾動的,是帶着笑的淚光。

劉宇要的,從來不是一樁普通的生意。他追求的,是一份獨特的品質與溫度。他常說“民宿是養出來的”,只想慢慢地將日子過進這草木煙火裏去。這份心意,也全然傾注在對待客人上。遠道而來的客人剛放下行李,一杯溫茶或現磨的熱咖啡便已遞到手中。夜裏,他會悄悄爲圍坐聊天的年輕人端來蠟燭,燭光把浪漫揉進笑聲裏。這份情緒價值,讓許多人成了回頭客。

民宿共15間客房,各有各的性格。有中老年人偏愛的養生房,牆角擺着艾草枕。有年輕夫婦青睞的親子房,備好了木質玩具。書屋和茶吧,是閒坐的好去處。書頁裏或許夾着某位客人的便籤,茶壺總溫着,隨時能倒出熱茶。冬日戶外炭火盆早早生起,夏夜廊下竹椅鋥亮,風鈴叮咚……處處透着不着痕跡的舒服,讓人想慢下來。

午休後,劉宇邀我們去草坪喝下午茶。白瓷壺裏泡着當地的“桂花紅”,茶湯琥珀色,入口醇厚。茶點是他愛人小呂剛烤的蔓越莓餅乾,帶着出爐的餘溫,是十足的家常暖意。

“走,去看‘花間’。”劉宇輸密碼開院門,一條中華田園犬歡快地跑過來引路。問起名字,劉宇笑着摸它的頭:“這狗狗是路邊撿的,就叫邊邊了。”衆人都笑起來。

秋意濃,花事歇了大半。月季只剩枯萼,虞美人花瓣落了一地,雖有些蕭瑟,卻別有一種收穫後的安寧。劉宇望着眼前景象,語氣平和地回憶說,初夏時,這裏花海如彩色絨毯,人流如織。眼下,只有格桑花還熱熱鬧鬧地開着,風過處,掀起層層花浪。花海里藏着曲折的石板小徑,被落花覆蓋得軟綿綿的。

穿過花海,是一片青青草地。遠遠傳來羊兒的“咩咩”聲,混着馬嘶。一匹名叫“板栗”的棕紅色蒙古馬領頭,後面跟着四隻白山羊。它們看見劉宇,便圍到柵欄邊,黑亮的眼睛裏像含着星光。劉宇折下帶綠葉的樹枝遞去,它們軟乎乎的叫聲和爭搶的啃食聲,讓這片山野頓時充滿了生趣。

晚餐是家常菜,乾煸泥鰍、紅燒茄子、西紅柿炒蛋……沒有山珍海味,卻樣樣入味。大家捧着碗,喫得安靜而滿足,席間只剩筷子輕碰瓷碗的聲響。這光景,正應了那句話:喫什麼固然重要,但更重要的,是和誰一起喫,是在怎樣的光景裏喫。

飯後沿水庫散步,暮色染紅河天。周邊已立起不少新民宿,青瓦白牆。這熱鬧,竟是“山裏·花間”這星星之火點燃的。一花引來百花開,整片山野都活泛起來。

夜色漸深,水庫蒙着薄霧,月光灑下,在水面鋪開一片迷濛的銀光。恍惚間,彷彿站在了梭羅的瓦爾登湖畔。可轉念一想,梭羅的湖,是獨處的哲學,是向內的探尋;而眼前的這方水,這棟屋,這片花海,卻是一種向外的創造和溫暖的分享。

原來,真正的瓦爾登湖,從來不是一片與世隔絕的水域,而是一種可以安放身心的境界。它被劉宇和冷忠傑們,用五年的時光,一磚一瓦地砌進了牆裏,一草一木地種進了土裏,最終,在這山野的日常煙火中,長成了可以撫慰無數疲憊心靈的、具象的模樣。它靜靜地藏在這片山野裏,不管你從何處來,都爲你點亮一盞溫暖的燈。(作者:陸令壽;編輯:徐欣馨)