在金黃詩行裏,邂逅龍脊梯田的秋色之美

當日歷翻到秋的季節時,我最先想到的是山川大地一派金黃的景象。今年南方的秋像是一位繞了遠路的客人,來得格外晚。街邊的梧桐,改掉了往日準時提醒“一葉落而知秋”的作風,10月了,才意興闌珊地落下幾片微微轉黃的樹葉。

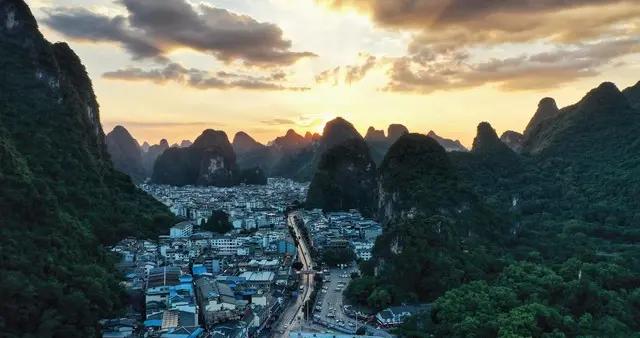

不知道桂林龍勝的龍脊梯田如今是怎樣的景象呢?在那裏,能否遇見滿眼金燦燦的秋光?帶着滿心的期待和歡喜,我和家人開啓了這場探尋秋色的旅途。

龍脊梯田景區以寨子劃分梯田風光,寨子間相距較遠。我們自駕,這次選擇只遊覽平安寨的梯田。進入景區,我們沿着蜿蜒曲折的盤山公路繼續行駛。窗外是連綿的羣山,山上是蔥蘢的綠樹。畢竟是深秋了,如果近看、細看,有些樹葉已不是夏日時純粹的綠了,而是綠中帶黃,透出了秋天的氣息。

郁達夫寫南方的秋:“只能感到一點點清涼,秋的味,秋的色,秋的意境與姿態,總看不飽,嘗不透,賞玩不到十足。”南方多青山,秋日樹木泛出絲絲縷縷的黃,像是一部山水劇的配角。真正的主角,是豐收的莊稼地,是成熟的田野。

山路迢迢,在拐了一彎又一彎後,我們到達半山腰的停車場。下了車,我們往寨子的方向走去。平安寨有“七星伴月”和“九龍五虎”兩個觀景臺。我們在民宿等雨停後,上到“九龍五虎”觀景臺。據說,這裏有9條山脊形似龍,有5個小山包狀如虎,“九龍五虎”因此得名。此時遊人如織,我們碰巧遇到一位拿着小旗的導遊在“世界梯田原鄉”幾個紅色大字前介紹:“龍脊梯田的歷史最早可以追溯到秦漢時期。唐宋時期,這種耕種模式得到大規模開發和推廣,龍脊梯田又被稱爲世界梯田的原鄉。”我望着柱子上的幾個紅色大字,聽着導遊的解說,真像是走進了劇場,聽完主持人的報幕,接下來要欣賞梯田稻穀的精彩演出。

一條白色的石階小道,沿着山脊由山上鋪展到山下,像書的脊,把山坡裝訂成一本打開的書。一塊塊金黃的梯田,是一行行雋永的詩,寫在書頁上,一字一詞,寫的是穀物的美。秋風陣陣吹來,稻穗輕搖,稻葉婆娑,滌盪成層層疊疊的金浪,湧動,擴散,再湧動,擴散,直到逼近寨子那裏。

金浪把寨子圍住,動靜相宜,此景是自然的饋贈與人間煙火的融合。往遠處看,起起伏伏的山巒又把梯田圍住了。山色由蒼青到靛藍,再到湖藍,越遠越淡,最後被嫋嫋的白霧罩住。白霧以輕柔的腳步,攏了過來,繞着山腰、房屋和梯田。

目之所及,甚是療愈。我走下觀景臺,沿着山脊石徑進入梯田深處。稻香裹着泥土的氣息,讓人情不自禁地想到熱氣騰騰的米飯,想到清明的艾粑粑,端午的糉子和春節的年糕。行走在梯田間,彷彿光陰也慢了腳步,平日裏的焦灼情緒消失了,取而代之的是一種舒緩的安穩。我把一串稻穗捧在手心裏,飽滿的穀粒金黃油亮,像一捧沉甸甸的金子,在我手裏綻放光芒。梯田稻穀成熟時這一年一度的盛景啊,讓人置身其中,不願離開。

最驚喜的是黃昏時分,夕陽從雲霧裏探出頭,它把一束強光斜斜地照射在梯田上,原本長長的金浪夾帶着日光,變得波光粼粼,彷彿有成羣結隊的小錦鯉在奪食,激起細細碎碎的漣漪。不過很快,夕陽隱去光芒,只在雲層裏透出若有若無的光影。

逛累了,我們到寨子的飯店用餐、休息。人們就地取材,生火用的是從山上拾回的乾柴。上菜時,工作人員熱情地向我們介紹:“用山泉水煮熟的竹筒飯,喝山泉水長大的竹筒雞,用山泉水釀造的糯米酒……獨一無二。保準你們喫一次,還想喫第二次。”聽完介紹,我們便迫不及待地開喫。果然,除了食材本身的味道,米飯還融合了竹子和木柴的清香。工作人員說得沒錯,菜餚有一種特別的香氣,我們每個人都又添了些米飯。一天之中,領略了穀物的美,又飽嘗了食物的味,這一頓飯,喫得非常盡興。

晚7時,梯田上亮起了無數的小燈。向上望去,像是星星掛在梯子上,一閃一閃的。同行的友人若有所思地問:“爲什麼來這裏的人,只說梯田美,不提山路彎呢?”我想了想,說:“大概是美景值千金,可抵行路難吧。”(作者:毛瓊琴;編輯:徐欣馨)

原題:《龍脊梯田度秋》