“跟着名著去旅行”如何落地爲產業實踐?

近日,文化和旅遊部產業發展司聯合人民文學出版社等共同啓動了“跟着名著去旅行”,此舉旨在深入挖掘名著資源,賦能旅遊產業發展,推動文旅深度融合。

衆所周知,在文學創作中,作者通常以特定地域爲核心,將“地方”從單純的地理空間轉化爲承載文化記憶與情感價值的文學意象。例如,魯迅的核心書寫地域是江南水鄉,沈從文的核心書寫地域是湘西等,這便是“地方書寫”。而如今,文學名著所構建的“地方書寫”,正日益成爲影響當代遊客目的地選擇的重要因素。“跟着名著去旅行”這一倡議精準地觸及了文旅融合的這一重要趨勢。這不僅是促進消費的短期舉措,更是構建具有深厚文化內涵旅遊產業的長遠之策。

魯迅故里“百草園的下午茶” 本報記者 李志剛 攝

第一,文學名著通過“地方書寫”完成對地理空間的“文化編碼”,從根本上重塑遊客的出行決策與體驗模式。

在傳統的旅遊決策中,風景、氣候、設施等是首要考量。然而,在精神文化需求日益增長的今天,文學名著作爲一種強大的文化力量,通過其獨特的“地方書寫”,對地理空間進行了一場深刻的“文化編碼”。它不僅僅是描述一個地方,更是定義、賦能乃至重塑一個地方,使其從單純的地理座標,昇華爲一個承載着故事、情感與集體記憶的“文化意象”。

這一“文化編碼”過程,可以深刻改變遊客的“行前—行中—行後”全流程。行前,文學作品成爲旅遊靈感的起源和行程規劃的指南;行中,遊客的體驗是對文學場景的驗證與沉浸;行後,旅行記憶又與文學閱讀感受相互交融,形成更爲牢固的文化認同。因此,“跟着名著去旅行”倡議的提出,正是對這一日益增強的旅遊消費新趨勢的敏銳洞察與積極引導。

第二, 從“點狀打卡”到“線性沉浸”,文學塑造旅遊的多元路徑。

文學名著對旅遊的驅動,已呈現出從靜態景點到動態線路,從單一朝聖到多元體驗的豐富圖景。

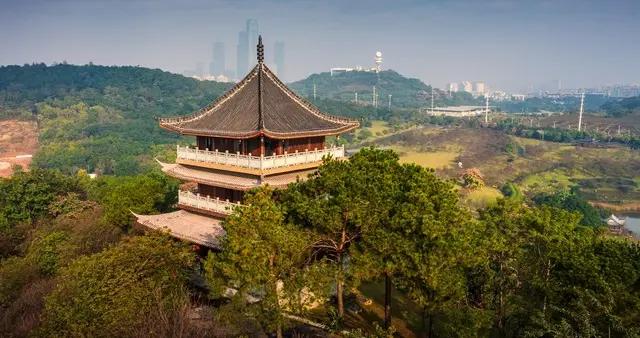

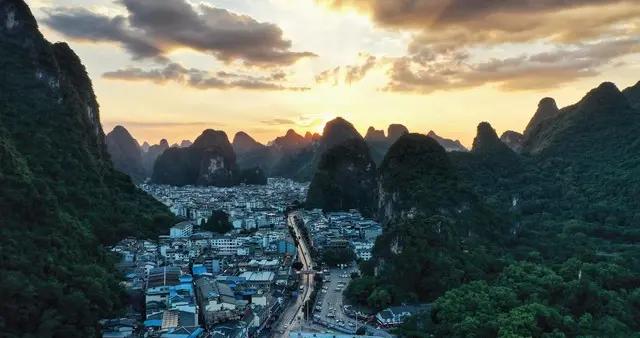

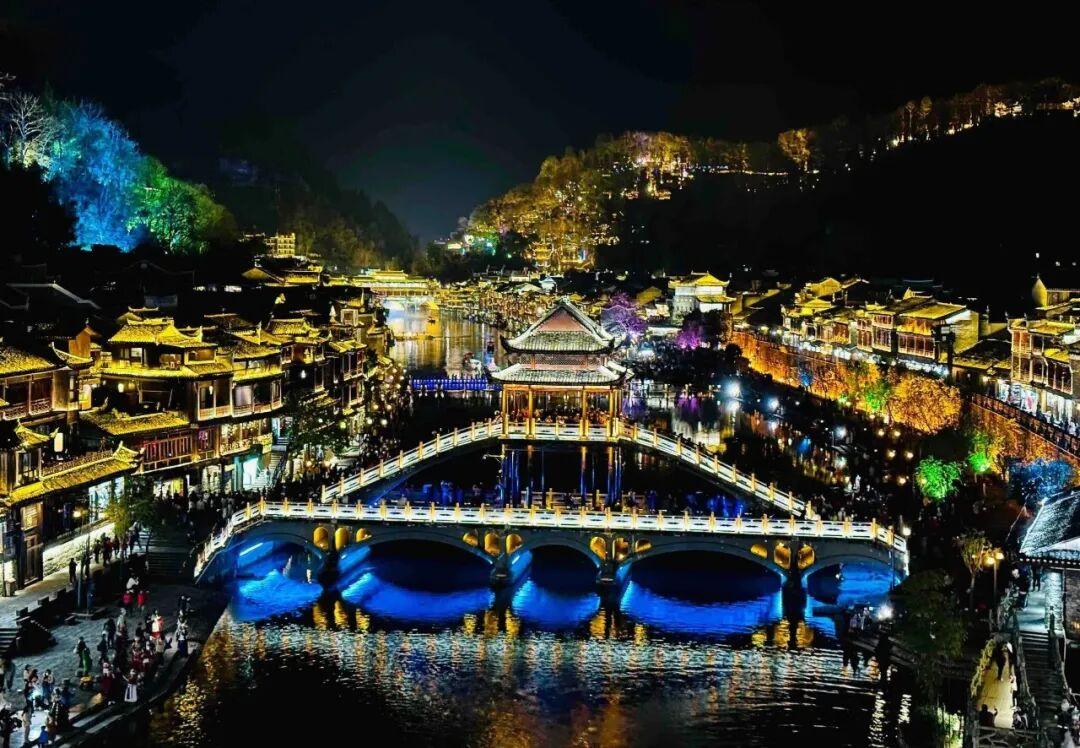

首先,經典文本是“點狀”文化地標的“孵化器”。這是最直接、最經典的聯動模式。李白的《贈汪倫》讓安徽涇縣的桃花潭成爲友情的聖地;魯迅筆下的魯鎮、咸亨酒店,構成了紹興獨特的文學肌理,使遊客步入其中便彷彿走進文學世界;沈從文的《邊城》讓鳳凰古城享譽海內外,其文學光芒遠勝於單純的沱江風光。這些地方因文而興,其核心競爭力就在於那獨一無二、不可複製的文學基因。遊客前往旅遊,本質上是進行一場“文化朝聖”,旨在親眼印證那個已在心中生根發芽的文學世界。

鳳凰古城夜景 本報記者 高慧 攝

其次,長篇遊記與敘事是“線性”文化遺產的串聯線。比“單點”地標更進一步的,是文學對完整旅遊線路的構建。陸游的《入蜀記》與范成大的《吳船錄》,一溯一順,共同描繪了宋代長江的壯闊圖景,爲今日打造“長江國家文化公園”提供了豐厚的文獻基礎與敘事線索。《徐霞客遊記》更是典範,其筆下對喀斯特地貌的科學考察、對山川形勝的生動描繪,串聯起一條從華東至西南的“徐霞客足跡”線性文化遺產廊道。跟着這類名著旅行,可以讓遊客的旅途成爲一次追隨先賢足跡、閱讀大地文章的沉浸式體驗。

最後,文學IP是沉浸式文旅業態的創意源。隨着旅遊體驗的升級,文學IP的轉化已經超越簡單的景點復原,走向更深層次的業態創新。莫言獲獎後,其故鄉高密並非止步於故居保護,而是以“紅高粱”爲核心IP,整體規劃,打造影視基地、文學館等,將整個“高密東北鄉”轉化爲一個龐大的、可感知的文學空間。近年來,基於《西遊記》的主題景區、基於《紅樓夢》的園林實景戲劇、基於武俠名著的劇本娛樂體驗等,都是將文學符號轉化爲可參與、可消費的旅遊業態的積極探索,極大地豐富了遊客的體驗層次。

第三,多方協同,共同奏響“文學與遠方”的交響樂章。

要讓“跟着名著去旅行”從一項倡議落地爲一場可持續、高效益的產業實踐,需要政府、企業與遊客三方協同發力。

首先,對於地方政府與景區來說,需從“粗放借用”轉向“精細運營”,實現文學資源的創造性轉化。一要做好“挖掘”與“定位”的功課。系統梳理與本地相關的作家、作品、典故,避免同質化競爭,找到最具獨特性的文學標籤。二要致力於“活化”與“融入”的打造。杜絕生硬的掛牌和雕像堆砌,而應通過沉浸式戲劇、主題線路、AR情景再現等技術手段,讓文學場景“活”起來。例如,在杜甫草堂,可設計“詩聖的一天”沉浸式敘事路徑;在《三國演義》相關遺址,可開發戰略推演體驗項目。三要構建“業態”與“產業”的生態。推動文學IP向文創產品、特色餐飲、主題住宿等衍生,形成完整的消費鏈條,讓遊客不僅能看,還能住、能喫、能玩、能購,延長停留時間,提升綜合收益。

其次,對於旅遊企業與規劃機構來說,需從“產品思維”轉向“內容思維”,成爲文學故事的講述者。旅行社可精心設計不同文學主題的深度遊線路,並配備具備深厚文學素養的專業導遊或特邀學者隨行講解,提升旅程的文化含量。規劃公司應具備將文學抽象意境轉化爲可遊、可感實體空間的能力,打造出更多具有示範效應的文學旅遊目的地。

最後,對於廣大遊客而言,需從“被動觀光”轉向“主動尋訪”,完成自我角色的昇華。在出行前,遊客可以主動“預習”相關文學名著,爲旅途進行“文化充電”。這不僅能極大提升在現場的共鳴感與獲得感,更能幫助遊客形成獨特的旅行記憶與個人解讀。每個人都可以是“文學旅行”的發現者與傳播者,通過分享自己的遊記、攻略與感悟,反哺“文學旅行”的生態,形成良性循環。

文學名著,是經過時光打磨的文化寶石,鑲嵌於廣袤的中華大地上。“跟着名著去旅行”的倡議,引導大衆以及業界以旅行的方式去開啓這些寶藏。當《徐霞客遊記》中的險峻山水、《紅樓夢》中的亭臺樓閣、《邊城》中的靜謐河灣,不再是紙上的文字,而成爲腳下的旅途與眼前的風景時,遊客便完成了一次與歷史的對話、與文化的擁抱。期待業界共同攜手,讓文學照亮遠方的征程,讓旅行豐盈文學的生命。

(作者:北京大學城市與環境學院旅遊研究與規劃中心 吳必虎;編輯:徐欣馨)

原題:《名著照亮多彩旅途 旅遊豐盈文學生命》