“累病”有了專家共識!留意4個典型症狀

“春困秋乏夏打盹,睡不醒的冬三月”,一年到頭的睏倦乏力,要麼渾身沒力氣,要麼做事沒精神……乏力,作爲一種多因素導致的臨牀症狀,困擾着很多人。

對此,中國老年醫學學會聯合全科未分化疾病專家協作組發佈《乏力診治與管理專家共識》,提出把它當作疾病來管理。

《生命時報》採訪專家,揭露乏力背後的健康隱患。

受訪專家

浙江大學醫學院附屬第一醫院全科醫學科主任醫師 任菁菁

中國中醫科學院西苑醫院老年病科主任醫師 劉徵堂

本文作者 | 生命時報記者 張炳鈺

本文編輯 | 王冰潔

乏力不只是沒力氣

幾乎每個人都有過“渾身沒勁”的狀態,因大多會自行恢復,也就不把它看作一種病。

共識指出,乏力指自覺體力下降,伴睏倦、虛弱或疲乏等症狀。雖是一種主觀感覺,而非獨立疾病,但因其是多種器質性疾病的早期甚至是首發症狀,可視爲健康的預警信號。

生理性乏力

在衰老、睡眠不足、運動缺乏或過量、壓力過大等因素的影響下,身體“充電”不足或“耗電”加速,確實會令人更易疲乏,但通常不影響正常生活,只要休息夠了、調整飲食、適度運動,便可恢復元氣。

病理性乏力

無論做出怎樣的生活改善,乏力感總是緩不過來,而且持續數週,尤其是伴有體重驟降、持續發燒、明顯疼痛、異常出血等症狀,便可能是病理性的,需要當成“病”來治。

因病致疲難確診

乏力可能是器質性疾病、精神心理疾病的第一或主要表現,但很少單獨出現,常伴隨其他症狀,讓人難以甄別。共識列舉了十多個乏力常見原因,可大致歸納爲3類。

器質疾病有線索

呼吸、循環、消化、血液、神經、內分泌代謝、風溼免疫等多系統疾病,均可造成乏力,尤其是腫瘤,引發的癌因性疲乏發病率達62%~85%。

器質性疾病引發的乏力可能伴隨特定器官的典型症狀,可爲判斷病因提供線索。比如:

- 肺炎、慢阻肺患者的乏力常伴有氣促;

- 房顫可能伴隨心悸、胸悶氣短、胸痛等;

- 慢性肝病、胃炎患者多有腹痛、消瘦;

- 血液病可造成皮疹等皮膚改變;

- 腎病患者常出現水腫、少尿或無尿症狀;

- 風溼免疫病可引發關節痛。

整體失衡難判斷

感染性疾病、精神心理疾病,以及維生素缺乏、電解質紊亂、低蛋白血癥等營養相關疾病,均非單一器官病變,但可造成機體整體狀態失衡。

比如,營養不良直接影響體能,感染性疾病本身的“消耗”可造成乏力,遷延難愈可伴發睡眠障礙、焦慮抑鬱及治療副作用。

外部因素看藥物

服用藥物也是乏力的一大誘因,比如抗抑鬱藥和抗組胺藥、苯二氮䓬類藥物、抗精神病藥物、降壓藥、阿片類藥物、抗帕金森病藥物。而且,需用這類藥物治療的疾病本身也是乏力誘因。

此外,長期飲濃茶、咖啡、酒以及長期吸菸者,一旦停止攝入便可出現乏力等戒斷反應。

此次共識特別將中醫內容納入其中。中國中醫科學院西苑醫院老年病科主任、主任醫師劉徵堂介紹,乏力屬於“虛勞”範疇,按症狀可分爲氣虛、血虛、陰虛、陽虛、溼困5類。具體而言:

- 氣虛者神疲乏力、少氣懶言、語聲低微、面色蒼白、頭暈自汗;

- 血虛者常頭暈耳鳴、目眩心悸、面色萎黃、口脣與指甲色淡、眼瞼蒼白;

- 陰虛者咽乾口燥、面色潮紅、盜汗、小便短赤;

- 陽虛者四肢發涼、小便清長、大便溏稀;

- 溼睏乏力多表現爲肢體沉重。

究其原因,與先天薄弱、勞倦過度、飲食不節、大病久病等多因素相關,也需對症下藥。

解乏需搭好“健康四邊形”

生理性乏力的解乏方法很簡單,只需搭建好“健康四邊形”,即營養均衡,少喝濃茶、咖啡和酒;適度運動,注意勞逸結合;發展愛好,有助調節情緒;充分休息,強調改善睡眠。

營養治療攢體力

乏力的營養治療強調飲食多樣化,每天喫夠谷薯蔬果、畜禽魚蛋奶、大豆堅果等各種食物,口味以清淡爲主,尤其是缺鐵性貧血引起的乏力,多喫富含鐵質的食物,比如瘦牛肉等紅肉、動物肝臟、動物血、海產品(尤其是貝類);少喫莧菜、鮮筍等草酸含量多的食物,以免阻礙鐵的吸收。

此外,女性在40歲後易出現甲狀腺功能減退,圍絕經期、孕產期時激素波動大,可多攝入大豆、深海魚類和深色蔬菜。

適度運動增體能

根據乏力程度選擇喜歡且能長期堅持的運動,如很疲憊時散散步、有精神時打太極拳、不乏力時去慢跑,如果在室內運動,踮腳尖、蹲下起立、仰臥起坐等都是不錯的訓練動作。

提醒:任何強度的運動都需分3個步驟:熱身5~10分鐘,運動20~60分鐘,放鬆5~10分鐘。如果生命體徵不平穩,有急性伴隨症狀,不建議運動。

中醫調養需對症

中醫講究“虛則補之、損則益之”,應對乏力重在“補益”:氣虛型常用四君子湯,血虛型選擇歸脾湯,陰虛型常用六味地黃湯,陽虛型用右歸丸加減治療,溼困型常用參苓白朮散。

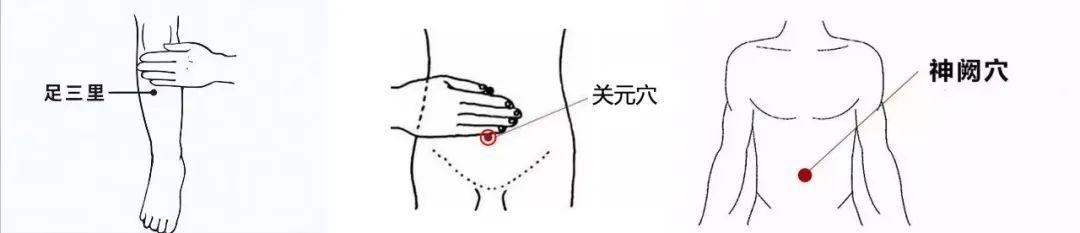

針刺、艾灸、推拿等也有一定改善作用。艾灸日常可操作性較強,常選用足三里(位於小腿外膝眼下4橫指處)、關元(位於下腹部,腹部中線臍下4橫指處)、神闕(位於臍部中央)等穴位,但體質偏熱或陰虛火旺者慎用,建議在中醫師指導下進行。

飲食不規律、缺乏運動及長期熬夜等不良生活習慣者,長期處於焦慮和抑鬱狀態者,肥胖者,慢性病患者等,本身就是病理性乏力的高危人羣,如果“休息”“進補”等生活解乏法不奏效,建議及時就醫。如不重視,長期乏力不僅影響生活,還可能放任潛在疾病發展。▲

本期編輯: 鄧玉