對話Unity中國高管:中國遊戲的下一步,是告別人海戰術

10月23日,第十屆Unite開發者大會在上海北外灘舉辦。大會上,除了數千名開發者到場、60餘場技術演講「乾貨滿滿」外,作爲主辦方的Unity中國也交出了年度成績單,並釋放出不少前沿信號。

一個反常識的洞察來自Unity中國發行業務負責人王巍。他指出,當前中小團隊扎堆做原生手遊「意義不大」,反而是差異化強、創意足的小遊戲更容易突圍。

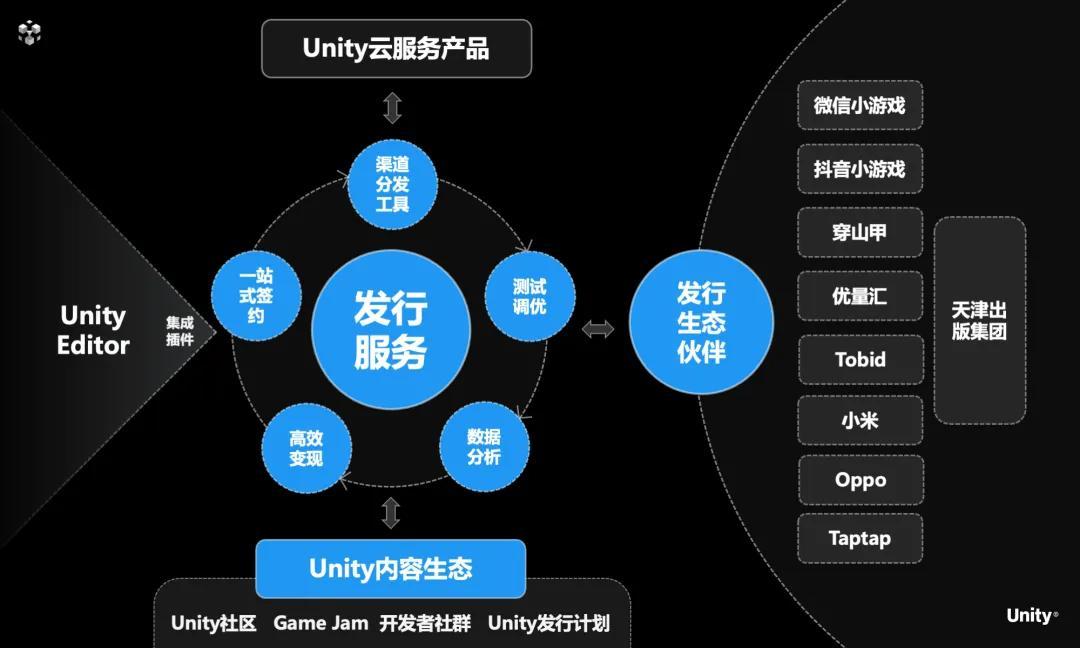

因此他表示,Unity中國的發行業務明確以小遊戲平臺爲主,不涉足原生Steam或PC遊戲。官方數據顯示,其發行業務今年以來的總收入已達數千萬元,月均增長30%-40%,發行產品已超過100款。

而他們的長遠目標,是推出自動化的發行服務工具,至少每年發行上百款遊戲,並讓中小團隊也能輕鬆獲得「70分的發行支持」。

Unity中國發行業務負責人王巍

另一方面,Unity中國也正式發佈了團結引擎新版本,在渲染、跨端部署、AI集成三大方向升級,並與騰訊遊戲合作推出集成混元大模型的「AI Graph」智能創作平臺。

團結引擎負責人左瑞文提到,團結引擎在小遊戲、鴻蒙、車機等賽道仍具備獨有優勢。並相信:隨着小遊戲逐漸重度化,未來《原神》這類產品也完全有可能在小遊戲平臺跑通。但他希望能引導開發者用團結引擎挑戰3A級作品,“畢竟一個現代引擎,不可能做不了3A。”

團結引擎負責人左瑞文

總的來看,無論是技術還是業務,Unity中國的這些動作都指向同一個問題:在高度成熟且差異化的中國市場,Unity的未來該是什麼樣?是引擎過去的「老路」,還是一個更具中國特色的未來?

以下爲葡萄君與同行對王巍、左瑞文的對相關問題的具體探討,爲便於閱讀,部分內容有所調整:

01

發行:不推薦中小團隊

立項原生手遊

Q:Unity發行業務如何篩選產品和團隊?

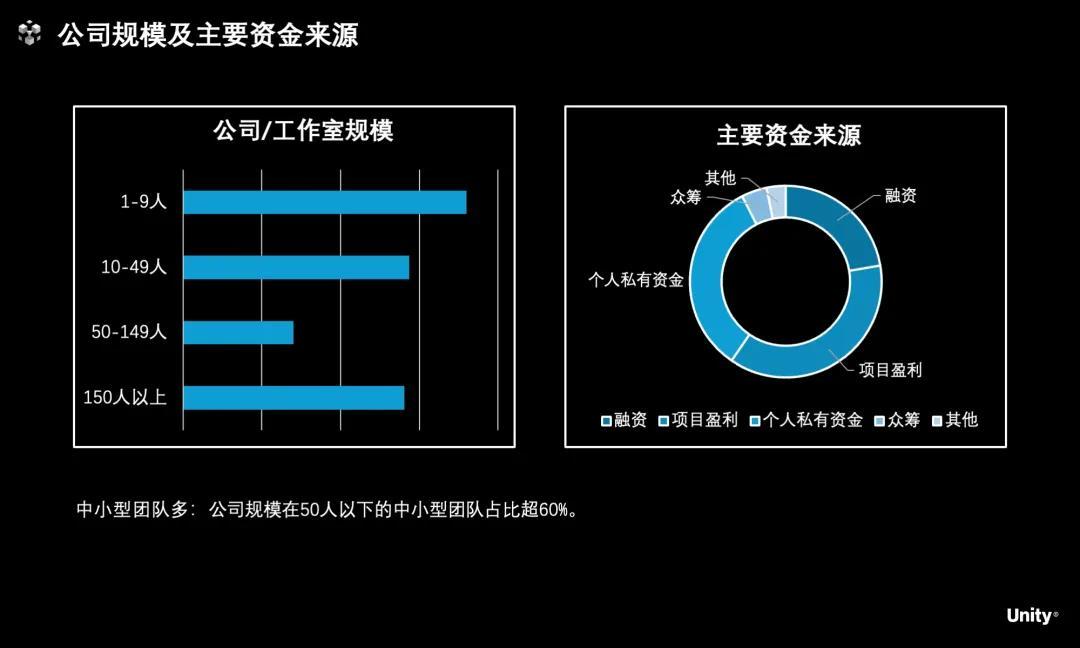

王巍:發行業務主要定位在中小開發者,包括國內中小團隊和海外想進入中國的產品。

其實去年,我們還接到很多原有APK產品想上小遊戲,但他們沒有相關技術儲備,會把整個代碼託管給我們,由我們做全平臺發行。

因此相比其他發行,我們不太追求把某一款產品發得特別大或只找頭部產品,更傾向於找有差異化、有創新力的產品——我們更在意合作產品的廣度,而不是單款產品做出特別大的流水。

我們的標準基本上是:只要產品相對完整,並具備一定的商業化能力,我們都會考慮合作——另外我們自己肯定不會做遊戲,這是我們給開發者的承諾。

Q:據你們的發行經驗,合作產品在玩法內容上是否有什麼趨勢?

王巍:坦白說,目前大多數產品相似度較高,市場上總能找到同類產品,真正有創意想法的並不多。

海外產品在玩法和美術風格的多樣性上通常表現更好,國內很多開發者可能轉向了Steam,而手遊領域受商業化影響較深,同質化仍然明顯。因此我們現在也積極評估能否將PC或Steam上的產品移植到手遊平臺。

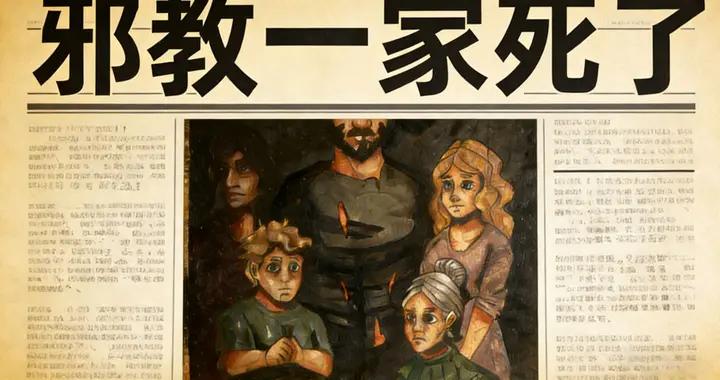

例如我們有一款產品《宇宙怪談》,原是爲PC開發的買斷制遊戲。我們接手後,爲其調整了整個商業化結構——因爲在小遊戲平臺上純買斷難以獲取流量。用戶量級確實顯著增長,原本在Steam上是萬級銷量,移植後用戶突破了300萬。

胖布丁遊戲的微恐解謎題材Steam遊戲,小遊戲版本由Unity發行

但另一方面,這300多萬用戶帶來的收入總額並不高。雖然用戶規模遠高於Steam,但考慮到買斷制單用戶價值高,實際利潤未必有顯著優勢。不過從產品傳播層面,我們確實讓更多玩家接觸到了這款遊戲。

Q:聽描述,你們的發行業務還是以小遊戲爲主?

王巍:對中小規模的產品來說,現在做原生APK意義不大。小遊戲轉化率高、買量成本低,除非是重度到小遊戲無法承載的產品,否則我們都建議開發者從一開始就按小遊戲原生的標準來立項,後續若需打包成APK也相對容易。

Q:但小遊戲普遍存在迭代快、同質化問題,你們如何針對這類產品制定發行策略?

王巍:實際情況可能與此印象相反。我們發現,有創新、市面上少見的產品反而更容易跑出來,儘管流水規模未必很大,可能在百萬級別。這類產品的迭代週期並不短,我們最早發行的產品上線近一年後仍在持續進行廣告投放。很多開發者盲目追逐換皮類頭部產品,成功率反而低;而像模擬經營等賽道,競爭沒那麼激烈,更適合中小團隊。

Q:你們是否會考慮做Steam或主機平臺上的小型產品?

王巍:我們雖然希望做Steam的移植遊戲,但不會做Steam或PC的原生髮行,原因有幾方面:

一是Steam本身就有推薦機制,能爲新品提供冷啓動流量,發行的增值空間有限;二是Steam發行更偏「文科型」的市場宣傳,而Unity的優勢在於技術層面,更偏向「工科型」能力,在內容宣傳方面並非強項。再加上合規性考慮,我們不會開展Steam的發行業務。

Q:除此之外,你們還有哪些比較有代表性的產品?

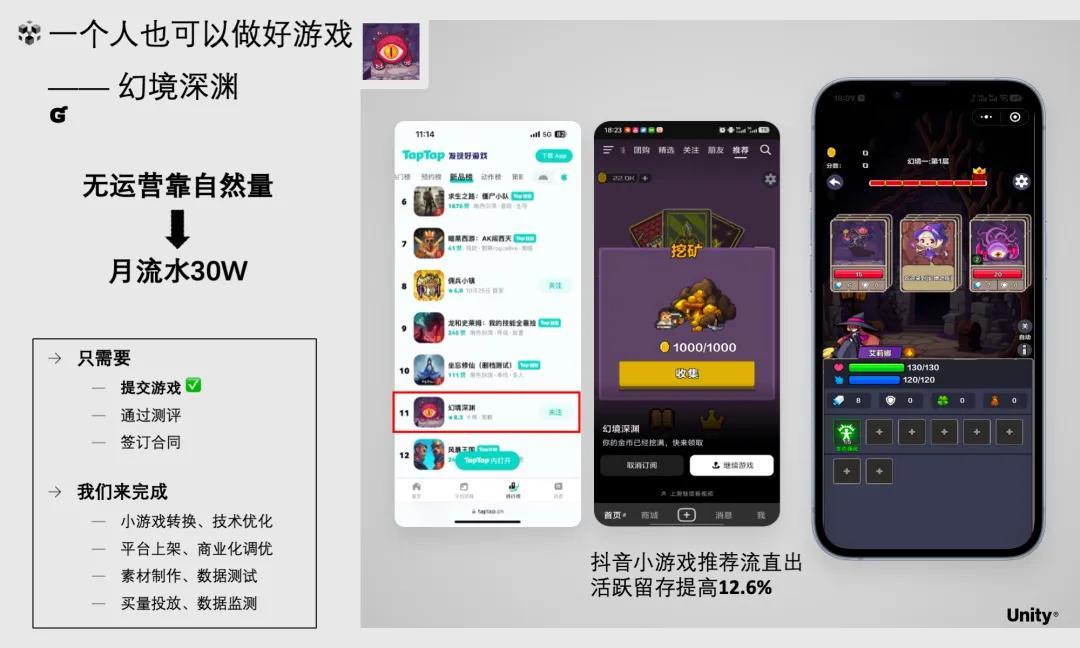

王巍:有個比較典型的案例是我們接的第一款產品,叫《幻境深淵》,是青島一位獨立開發者做的。他之前把遊戲放在TapTap上,靠自然流量維持,差不多能養活自己。把產品交給我們後,我們幫他完成了移植、商業化改造和買量,現在每月給他的分成,能讓他的生活有了明顯改善。

2025年5月Unity User Group 北京站,Unity中國遊戲發行產品運營倪曄明《Unity 中國遊戲發行——助力小遊戲從創意到變現》,圖源Unity官方公衆號(後同)

這類中小開發者在國內很多,尤其在行業不太景氣時,不少人回到二線城市組建小型團隊。他們的產品有創新,但體量不大,市場流水可能就幾百萬到一兩千萬元,很多發行不願接。

對Unity中國來說,我們願意通過流水線式的發行機制支持這些開發者,在繁榮生態的同時,實現我們追求廣度、批量達到行業80分水平的發行目標。

2025年5月,《Unity 中國遊戲發行——助力小遊戲從創意到變現》

海外產品也有案例。有些產品在海外有幾億下載量,玩法美術都經過驗證,但進中國後常水土不服,ROI很低。我們的運營團隊會幫它們做節奏、難度和商業化調整,適應國內尤其是小遊戲市場的節奏。

Q:提到成本,你們發行業務的分成比例是什麼樣?

王巍:之前我們跟開發者的商業分成基本是利潤的各50%,明年我們會繼續投入,給予開發者幾個百分點的保底分成——無論發行業務本身是否盈利,我們都會確保開發者能獲得一定比例的流水分成。

Q:Unity中國發行業務如何協助遊戲團隊處理版號申請?

王巍:其實今年我們已經嘗試申請了版號,這個流程也跑通了,近日就成功幫助一款遊戲獲得了版號。在版號總量控制在千量級的前提下,我們將爭取爲開發者申請到幾十個版號。

Q:怎麼理解你剛纔提到的流水線概念? 如何在控制成本的前提下,有效服務這100多款遊戲?

王巍:傳統發行大多是項目制,一個團隊跟到底。我們的流水線模式是把環節切分開——移植、合規備案、版號申請、運營推廣等環節均由專人負責,只有運營同學會全程跟進。

這樣做的好處是每個環節更專業、響應更快。未來我們希望儘可能工具化、制度化,雖然部分環節仍需人力,但目標是形成標準化流程。

包括投放,我們也想轉向自助模式,未來結合AI輔助,開發者花幾百幾千元就能先試投一下,瞭解產品數據大概怎麼樣,降低線上獲客的門檻。現在通過工具化,正把這件事變得開發者自己能操作。

2025年5月,《Unity 中國遊戲發行——助力小遊戲從創意到變現》

Q:目前有什麼環節已經工具化了?

王巍:目前工具化還在推進中,像AI生成試玩廣告等模塊已在內部使用,但整體還在串聯階段,未來需要與廣告平臺打通。

其實AI在實際業務中的普及率已經很高。 在此前,我們幾乎沒有專職的廣告素材製作人員,而現在,我們絕大多數的圖片和視頻素材都靠AI生成——在我看來,未來在廣告素材製作與投放中,AI的參與比例很可能會達到70%甚至80%以上。

2025年5月,《Unity 中國遊戲發行——助力小遊戲從創意到變現》

Q:如果總結的話,Unity發行的特色是什麼?

王巍:我們的特色是傾向於工具化,目標是抹平開發者和市場之間的知識、資金等差距。大多數腰部產品利潤有限,在單款上投入大量人力物力不划算,因此我們正打造一套工具鏈,讓60分、70分的發行變得不那麼難。

開發者常覺得發行做不了,原因和解決方案有幾方面:資金上我們可以支持;市場宣發層面,藉助AI做到60-70分並不難;試玩廣告未來通過AI平臺也能顯著降成本;研發技術支持本就是我們的專注領域,包括工具鏈、統一SDK和跨平臺移植等。

我們希望用這套工具鏈,幫開發者低成本快速將產品推向市場,並獲得相應收益。

Q:具體來說,你們的主要發行策略是什麼?資源集中在哪個陣地?

王巍:我們更偏數字化投放,這部分佔整體預算90%以上,主要集中在抖音平臺。此外,我們也在嘗試與平臺和達人合作,通過內容傳播帶動自然流量。 例如《宇宙怪談》這類解謎遊戲,主要就是依靠內容吸引力來激發用戶嘗試意願。

Q:這期間,你們抓住了哪些平臺紅利?

王巍:比如抖音上半年推出的「推薦流直出」功能,用戶刷視頻時可直接試玩小遊戲,我們是第一批接入的,當時曾爲遊戲單日帶來數十萬新增用戶。

Q:後續發行業務的規劃是什麼?比如繼續加大產品的數量或者形成廠牌?

王巍:廠牌肯定會有。目前我們與天津出版集團合作,使用聯合開發者賬號,未來會建立自己的發行品牌。數量上,在發行數量上,我們希望每年至少能發行上百款產品,具體能支持多少,取決於工具化的進展和我們運營效率的提升。

Q:未來發行業務的潛力有多大?會像「團結引擎」之於遊戲研發嗎?

王巍:這是我們最終想要的結果。

02

技術:讓《原神》也能在

小遊戲平臺跑起來

Q:你擔心今天Unity發佈的技術,友商也能實現嗎?

左瑞文:像虛擬幾何體、全局光照等技術,友商確實有在做。但團結引擎的不同點在於更注重跨平臺能力。在中國市場,一個技術不僅要能在PC上實現高端效果,還要能在移動端流暢運行——這是刻在我們基因裏的事。

Q:小遊戲性能優化是行業公認的難點,團結引擎的解決方案有何獨特之處?

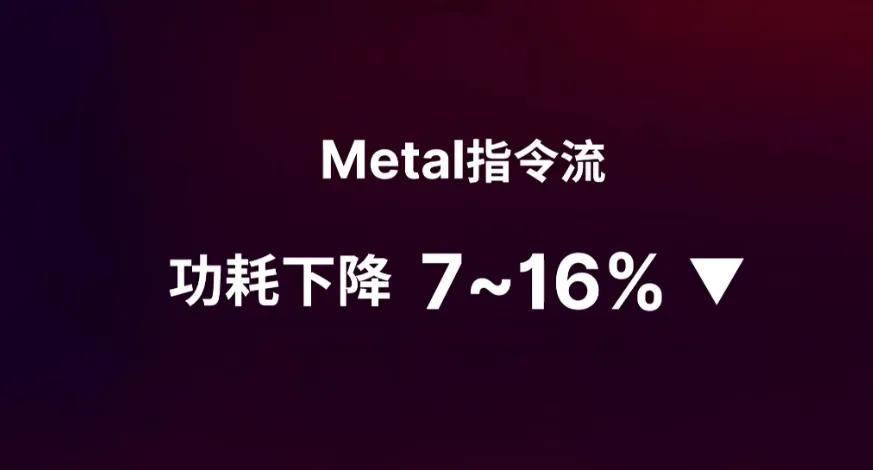

左瑞文:我們目前主要推動的是將Metal/Vulkan原生能力用於小遊戲平臺。它的價值不僅在於降低能耗,更關鍵的是讓小程序能調用原本只有APP才能使用的圖形功能,比如Compute Shading。

之前行業更多依賴WebGPU路線,但它在iOS上兼容性不穩定,受系統更新影響較大。而Metal/Vulkan是操作系統層面的原生接口,成熟度更高。我們通過引擎層進行適配,讓小遊戲也能基於這套更穩定的底層技術去運行。

此外,像並行渲染、Burst等能力,我們也已嘗試在小遊戲環境中適配這些技術,並取得了不錯的性能提升效果。

Q:在你看來,小遊戲什麼時候才能實現原生手遊的體驗?

左瑞文:《王者榮耀》已經灰度了。

Q:MOBA類遊戲在移植時會有什麼挑戰?

左瑞文:MOBA遊戲對幀率要求高,需要穩定60幀才能保證體驗。小遊戲平臺本身可用的CPU計算資源相對有限,在高幀率運行下,如何平衡遊戲性能與設備功耗是核心挑戰。像《王者榮耀》這類產品,在APP端已做過大量優化,現在要移植到小遊戲,確保流暢性是一大難點。

圖源Dataeye遊戲觀察

但技術問題一旦突破,就會產生示範效應。只要《王者榮耀》能成功上線,行業就會相信重度遊戲在小遊戲平臺是可行的,這比我們說得天花亂墜都更讓人信服。

Q:那射擊類遊戲呢?比如《無畏契約》這類產品。

左瑞文:相比之下,射擊類遊戲反而更容易適配。MOBA是10人同屏全局都需要渲染,而而射擊遊戲在很多情況下,同一屏幕內需要渲染的單位數量相對較少。我們今天現場展示了射擊Demo,已能穩定60幀運行,畫面效果遠超目前市面上的小遊戲版本——這說明射擊遊戲在小遊戲平臺具備很好的技術可行性。

Q:像《原神》這樣更大體量的呢?

左瑞文:《原神》的情況不太一樣。從渲染層面講,團結引擎沒有問題,真正的挑戰在於資源體量——即使是原生版本,首次進入也需要下載大量資源,這也是爲什麼玩家一開始要等待很長時間。

如果小遊戲平臺具備接近原生的能力,那就有可能實現「按需下載」:玩家進入遊戲後,先加載基礎界面,之後走到哪個場景,再實時下載對應的資源。這樣整體等待時間會比一次性下載幾十G的包體短很多。

一旦資源下載到本地,就可以緩存起來,下次進入無需重複下載。從這個角度看,未來《原神》這類遊戲是有可能以小遊戲方式運行的,關鍵在於資源調度與緩存技術能否支持。

Q:目前遊戲的輕量化主要有云遊戲和小遊戲兩種路徑,你認爲它們核心差異在哪?小遊戲會發展更快嗎?

左瑞文:小遊戲的發展速度應該會快於雲遊戲,核心差異在於成本。目前很多遊戲依靠廣告變現,必須控制成本、依賴終端設備算力才能盈利。雲遊戲由於帶寬與服務器成本高,難以支撐大規模產品,即便是《原神》這類有云遊戲版本的產品,也仍受限於商業模型的可持續性。

Q:現在小遊戲發展這麼快,在你看來會不會影響原生手遊市場?

左瑞文:在目前看,小遊戲和APP遊戲的用戶重合度很低。很多產品同時上線APP和小程序後,發現兩邊用戶羣是互補的,小遊戲在持續增長,APP的用戶也並沒有減少——至少這個階段,小遊戲和APP還是兩羣不太相同的羣體。

Q:再聊聊跨端,目前團結引擎的跨端表現如何?

左瑞文:團結引擎今年重點推動「真正的跨端」。 以往,很多遊戲PC端採用HDRP追求高畫質,移動端則需切換至URP或自研渲染管線,本質上仍需維護兩套資產和兩套代碼。

我們正在構建基於HDRP的跨平臺管線,讓開發者用一套高清資產開發,由引擎自動優化適配移動端,從根源上降低多端發佈的成本和複雜度。

Q:這種要求在開發端實現真正的跨端,是否也算是中國市場的特色需求?

左瑞文:這是中國市場的顯著特點。Unity Global未必能理解這種需求——在中國,像米哈遊、騰訊等公司的產品通常需要覆蓋主機、PC、手機乃至Switch全平臺——這種「全平臺上線」的訴求,驅動我們必須做好真正的跨端支持。

Q:除此之外,團結引擎正式上線一年多以來,開發者的反饋如何?

左瑞文:我們收到超600條通過正式渠道的反饋,大部分已整合進引擎。中國開發者提出了許多獨特需求,比如超大項目資產管理——國內有些遊戲資產達TB級,這些都是Unity全球團隊難以理解的規模。

以《誅仙》這類大型遊戲爲例,過去打開整個項目可能需要耗費四五個小時,因爲編輯器要編譯所有場景。而我們推出的「按需加載」功能,讓美術人員只需十幾分鍾打開當前關注的場景即可工作。

Unity和完美世界在《誅仙手遊》中的「按需加載」相關技術,圖源水印

Q:如果有Unity 6引擎產品想轉用團結引擎,會有什麼阻力?兩者的兼容性怎麼樣?

左瑞文:團結引擎跟Unity 2022兼容,可以無縫切換,但與Unity 6引擎的兼容性較弱,因爲雙方的技術路徑已經存在明顯差異。例如在全局光照、超分等技術上,團結引擎更注重跨平臺適配與移動端優化。比如Unity 6的超分是通用框架,而團結引擎會根據設備自動選擇最優方案(如iOS用MetalFX,英偉達用DLSS),更貼近實際性能需求。

Q:總的來說,團結引擎目前的技術路線與成立初期相比有何變化?

左瑞文:最大的變化在於我們的研發自主性顯著增強了。早期受限於知識產權歸屬等問題,部分底層工作不得不重寫。現在我們可以完全基於中國開發者的實際需求推進技術演進,更靈活、更聚焦。

Unity中國CEO張俊波

Q:從鴻蒙、車機等新興領域的業務實踐中,能否總結出中國市場的某些核心需求?

左瑞文:跨平臺能力確實是普遍需求,但中國市場的獨特之處在於發展速度極快。小遊戲、智能汽車、鴻蒙生態等領域,在國際上缺乏可對標樣本。我們必須具備快速響應、與生態共建的能力,這也是團結引擎持續投入的方向。

Q:團結引擎當前的優勢領域集中在鴻蒙、小遊戲等方面,未來是否有向支持3A級遊戲大作發展的規劃?

左瑞文:我們希望將來能支持3A級項目的開發。

目前我們已經補齊了虛擬幾何體、實時全局光照等關鍵技術,並且讓這些能力在移動端也能跑起來,這爲高質量遊戲開發打下了基礎。

單從技術能力上講,Unity引擎或團結引擎本身並無問題,但關鍵在於行業認知程度和工具鏈的易用性。我們現在已經在路上前進,也有開發者基於團結引擎在推進大型項目——畢竟一個現代引擎,不可能做不了3A。