廣州地標景點,被遊戲玩家“包場”了

上週末,廣州永慶坊擠爆了。西山居在這裏舉辦《劍網3》俠客行線下快閃活動,改永慶坊爲“劍網3痛坊”,吸引了來自全國各地的玩家湧入現場。

作爲廣州地標景點之一,永慶坊平常遊客流量就不低,而《劍網3》活動的落地更是加上了一大把火。有本地朋友告訴我,在24日到26日活動的這幾天,永慶坊熱鬧程度不下於剛過去的國慶節,一眼望去全都是揹着“黃雞大笑包”的玩家。

就算沒走進線下,從網上流出的部分現場圖也能感受到熱度衝擊。

社交一直是《劍網3》出圈以及被行業關注的重點,通過永慶坊的這場活動,我們大致能夠看出它的線下社交特點,以及對如何構建線下社交的一些思考。

爲熱愛聚首的全國奔赴

期待度是透屏而出的。早在宣佈舉辦快閃活動時,西山居就拉起了活動的專屬社羣,以方便玩家提前交流。我進了6羣,一會兒不看,未讀消息能刷到1000+。

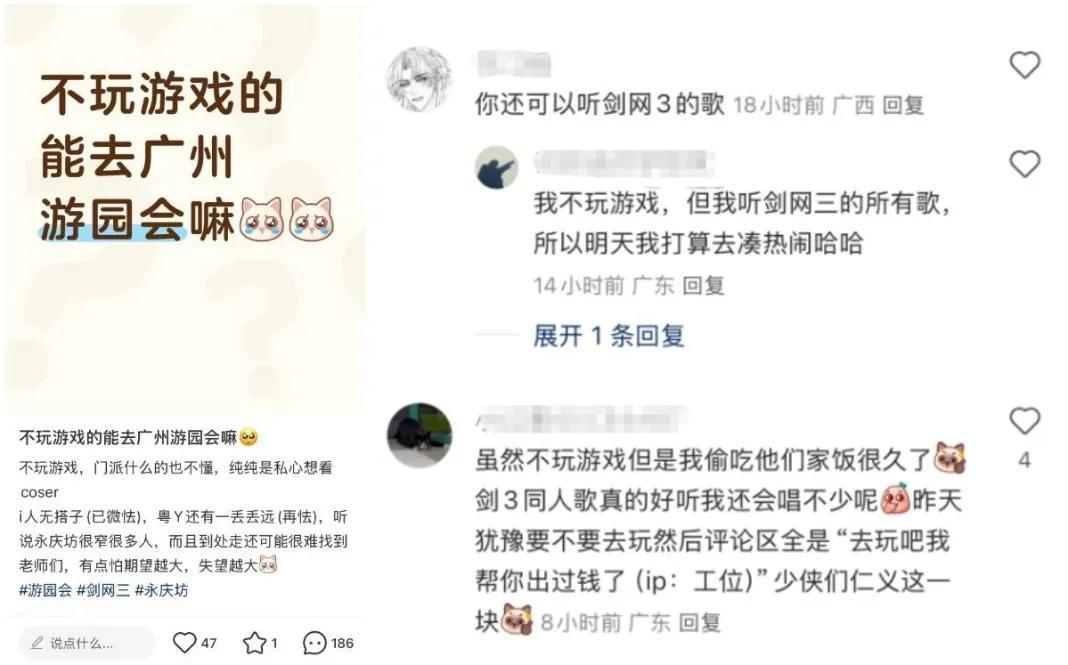

在微博和小紅書等社交平臺,也冒出了大量與《劍網3》永慶坊活動相關的帖子,包括找飯搭子、分享自己準備的無料、交流氣溫穿着、約上臺參加唱歌活動的夥伴等等。甚至這個階段活動已然“出圈”,有不玩《劍網3》卻對活動很感興趣的網友詢問大家能不能參加、要注意哪些事項,吸引了許多玩家支持以及提供小建議。

之後,就迎來了連續3天的熱愛爆發。

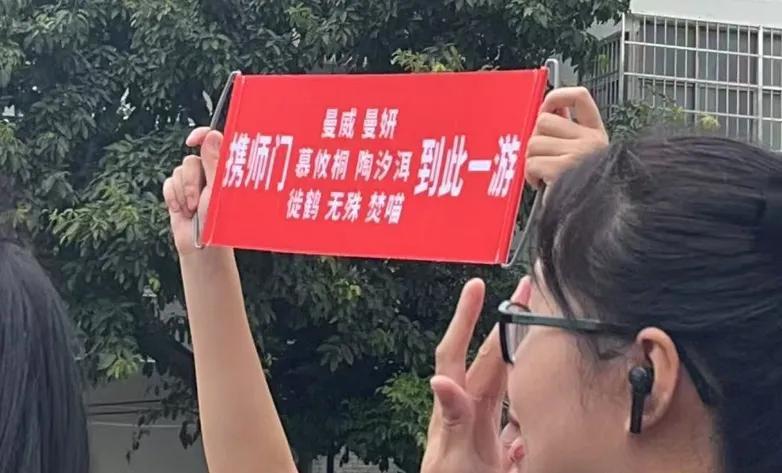

其中結伴同行者甚衆。花兩個多小時從江門趕來的七秀妹子,與身邊長歌玩家的關係是“親友的親友”;自己手搓了套藥宗門派外觀來參加活動的Coser,把活動安排爲了面基之旅,帶今年認識的徒弟一起遊玩。還有不少人把自己的家人拉了過來,臨時加入這個大家庭。

分享者也尤爲慷慨。有個妹子週五晚下班就背了30斤無料去永慶坊送人,羣裏有人擔心錯過了時間拿不到,結果她發了句“明天還有30斤”,被羣友尊稱爲“無料皇帝”。

進到這個場子裏,能領“代表《劍網3》玩家身份”的黃雞大笑包,買自己喜歡的活動限定官方周邊;散佈在各個角落的官委Coser不但顏值很權威,合影也超級配合,基本滿足大家的要求;路上看到有三五人站着聊天甚至可以直接往裏面鑽,八成是無料的交換/拍拍送。

還有在中央舞臺區進行的歌唱比賽,報名玩家輪輪爆滿,圍觀的玩家也是越聚越多。廣州雖處在南方,但差不多6點天空也逐漸黑下來了,可很多玩家一直待到晚上9點左右,從活動結束後的合影,就能感受到那種“熱愛久久不散”的氛圍。

並且即便永慶坊散場,也還有交流羣裏的“再相聚”。有人分享自己的當日所獲,喊着“不白來,都不白來”,也有人感嘆“累個半死”,但緊接一句“明天繼續”。

活動結束後,我曾和身邊玩了很多年《劍網3》的朋友聊天,問她怎麼看永慶坊活動現場的火爆,而她的回答是“很正常吧?劍三活動次次都這樣啊”。

由此來看,永慶坊活動只是一個縮影或者說再一次的印證——《劍網3》線下活動早已在玩家羣體中形成了穩定的認同感,大家相信能做好,相信熱愛會得到回應滿足。也正是這份信任關係,驅動自己亦成爲了構建起線下活動“值得去”的關鍵一環。

讓整個永慶坊化爲“痛坊”

信任關係不可能一蹴而就,最初或許源自玩家對遊戲的熱愛,但必然也要有高質量線下體驗作爲承載去釋放、支撐生長。這次永慶坊活動的設計可以用於研究拆解,來挖掘當下它都有哪些優秀思考。

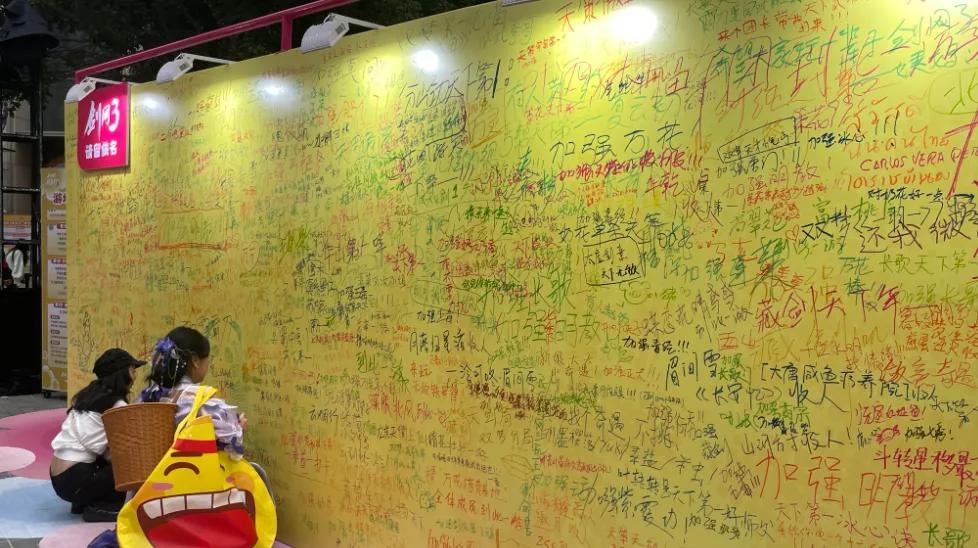

活動第一天已被玩家“寫滿”的巨型留言牆

爲什麼大家能夠玩得進去?在我看來有三個原因:

其一,《劍網3》在“選址”上扣準了IP調性。永慶坊是有千年嶺南文化底蘊的人文古街,經過微改造後成爲了年輕人喜愛的城市地標。《劍網3》本身也是一款重文化歷史的產品,古風元素與現代審美交匯,吸引的玩家對此類美學天然有親近感。

因此,當《劍網3》的門派立繪、橫幅等掛滿永慶坊,當官委或玩家Coser穿梭於場景中,大家也都不會感覺突兀,反而會認爲“合該如此”,同是值得記錄的“景色”。

永慶坊承載的文化亦和《劍網3》有共通之處。比如在永慶坊粵劇藝術博物館前,西山居設立了《決戰之燎原》主題互動展區,它正是取材於《劍網3》的跨界融合原創粵劇,10月初在深圳首演時座無虛席。戲曲文化之美在永慶坊碰撞爆發,讓現場排起了大長隊。

其二,《劍網3》和永慶坊的聯動做到了更深度覆蓋。從永慶坊的入口,到每一處重要標誌區域,都有和遊戲相關的熱鬧活動或是顯眼標誌“佔領視野”,加上全門派的Coser在主要人流區域設點停留合影,帶給玩家的感覺是永慶坊雖大,但處處都是《劍網3》的江湖世界。

而且這次文旅聯動還考慮到了“內外都要融入”,與永慶坊內諸多特色商戶合作,把活動做進了玩家不可避免的住宿、飲食、逛街等環節。只需要向這些商家出示無界客戶端或是玲瓏密保鎖就能在消費的時候獲得優惠以及其他獎勵。

這避免了玩家的體驗割裂,保證了專屬劍三er世界的一體感。

其三,這次永慶坊活動環節的設計也聚焦玩家文化,尤爲重視“互動性”。

比如說“無料大王”,牆上貼的滿滿都是玩家帶去現場的自制無料,既讓做無料的玩家有了集中展示自己作品的成就感,同時也吸引着喜歡無料的玩家來“尋寶”,當發現心動作品時,就會有線上的“打聽交流”,實現定點擴列。

再比如金聲廣場上的“有愛歌會”,玩家上臺唱《劍網3》的主題曲就能拿到小禮物,可選庫有50多首,據說其中有不少誕生於《劍網3》的同人創作。而且,玩家本來就有在線上連麥唱歌的傳統,線上流行向線下延伸,很容易帶動共情。

我還記得直播間主持人曾抓住一個萬花妹子,問她爲什麼戴墨鏡來逛,她的回答是比較i,不好意思跟別人當面對視。而到晚上唱嗨了,這個妹子被主持人拉着上來,一起當前面唱歌玩家的啦啦隊,此時在她身上已絲毫沒有i感,全是歡快畫風。

總結來講,我認爲《劍網3》如今做線下活動的核心思路之一應該是“以遊戲文化切入,讓遊戲文化的魅力得到充分釋放”,無論場景選擇、合作深度,還是具體玩法設計,都服務於如何在三次元的世界裏做出讓玩家深度享受的空間。

基於該思路,這次活動才得以把“+永慶坊”做成了“劍三痛坊”,再次承載玩家熱愛。

瞄準陪伴定位的多元滿足

這次永慶坊活動的影響,並沒有因活動的結束而消失。

從各個社交平臺大家的交流來看,到場的忙着在跟自己的親友分享都遇到了哪些趣事、有哪些收穫,沒到場的也在圍觀各種現場圖,找人交換喜愛的無料。還有些現場相遇成爲朋友的,則是約着加了遊戲好友,開啓了又一段關係……

這大概能反映出《劍網3》重視線下投入的原因,既滿足玩家熱愛,亦反哺線上生命力。

有了線下活動的補充後,玩家認知和體驗《劍網3》並不一定需要“玩劍三”,他們可能只是因爲想去參與線下活動、想去與Coser合影,或是想去與親友見面、想去找人交換無料,而最終結果均會“喚醒”、“積累”對遊戲的熱愛,帶來更強用戶黏性,實現老玩家迴流。

而且,線下對同人生態發展也有積極推動力,讓創作者可以“碰面聊一聊”,讓喫谷者表達感謝的同時也提提自己的想法,都可能引動創意的爆發。

剛度過16週年慶的《劍網3》,是國內極具代表性的長線運營產品,它從未停止過在技術上的不斷迭代突破,也從未放棄過在玩法上探索新可能性,始終能和後來者拼硬實力。和運營思維放在一起看,其實就是爲了讓自己“有能力陪伴玩家,給玩家更好的陪伴”。

瞄準這個方向,《劍網3》的未來發展值得期待。