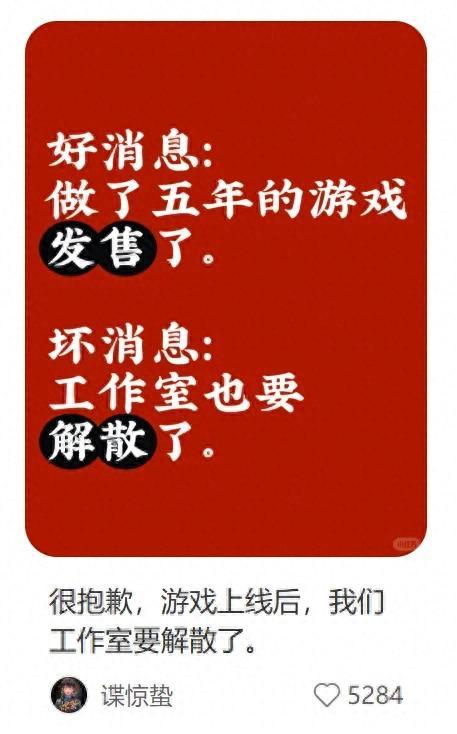

死磕五年,在遊戲上線前一天,她把團隊解散了

01 上線時,解散時

5月21日,在耗時五年、花光最後一筆錢後,一支名爲HelloMeow的五人團隊正式解散。

第二天,他們製作的遊戲《諜:驚蟄》在Steam上正式發售。

葡萄君此前曾與《諜:驚蟄》的製作人小渣聊過,那時他們還在爲遊戲的上線而努力。沒想到,如今卻聽到這樣的消息。

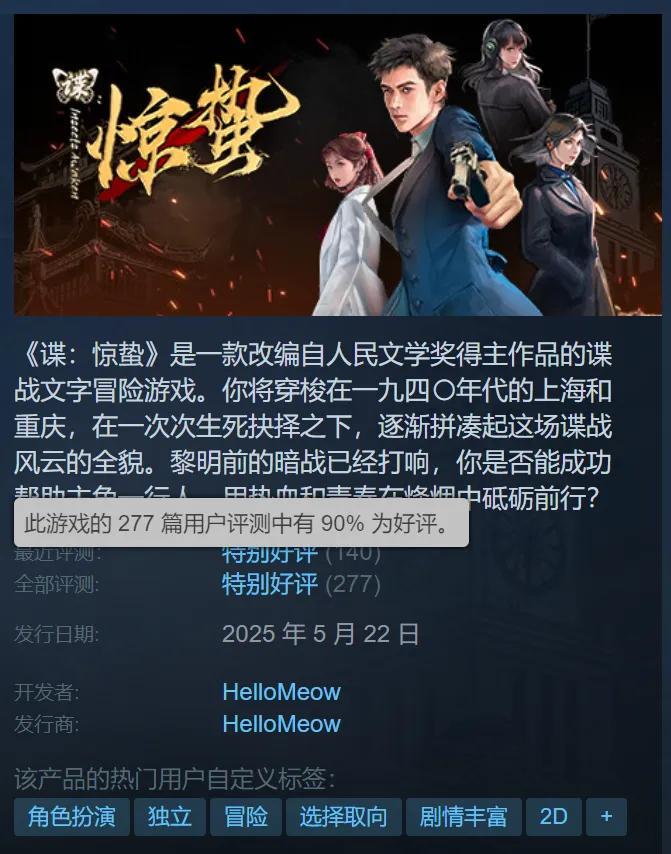

這份遺憾,很大程度上源於《諜:驚蟄》並非一款平庸之作。作爲改編自人民文學獎得主海飛同名小說的諜戰文字冒險遊戲,在我看來,這款遊戲最大的亮點在於其諜戰題材和羣像敘事。

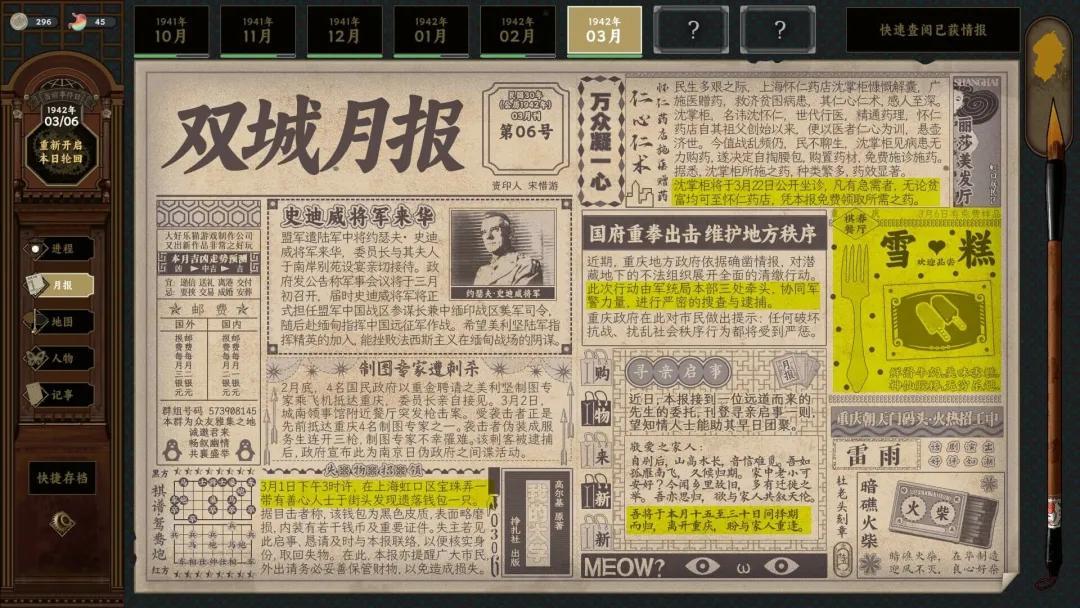

遊戲的背景設定在1940年代,玩家將穿梭於炮火連天的重慶和日據時期的“孤島”上海。爲了增強代入感,遊戲還設計了月報系統——玩家可以通過閱讀雙城月報,點擊新聞消息來獲取信息。其中一些關鍵情報甚至可以在劇情中使用,解鎖隱藏劇情。

同時,遊戲並未將視點侷限於單一的主角,而是讓玩家交替扮演四名身份、立場、性格迥異的角色:懵懵懂懂的上海“包打聽”,被特務挾持的盲眼少女,潛伏在軍統的中央臥底,還有性格潑辣的外科醫生……玩家需要在他們的故事線中不斷穿梭,拼湊出那個時代的全貌,併爲他們做出一次次兇險的抉擇。

玩家的反饋也證明了遊戲的質量。上線前的試玩Demo就已獲得97%的好評;截至本文寫作時,遊戲在Steam上的好評率依然保持在90%。B站頭部遊戲主播“逍遙散人”更是連續多天直播了該遊戲。

一邊是備受讚譽的遊戲,一邊是悄然解散的團隊。

這個結局雖然令人惋惜,但對團隊成員來說,卻不過是過年前就達成的內部共識,實屬意料之中。團隊的資金狀況,決定了這場旅途的終點。畢竟,每個人都面臨現實的壓力,大家需要在真實的世界裏,找到生活的平衡。

“中間不是不可能出現奇蹟,”製作人小渣表示,“但是我覺得奇蹟發生的概率太小了,我們最終還是走向了這個可能性最大的結局。”

因此,當解散最終來臨時,沒有悲傷,大家只是感覺有點遺憾。這種遺憾並非針對解散本身,而是覺得這款遊戲其實還能做得更好一些。如果團隊的磨合度能再高一些,資金能再充裕一些,時間能再多一些,遊戲的品質或許還能再上一個小小的臺階。但在遺憾之外,小渣也如釋重負。

“解散了感覺怎麼樣?”我問。

“反正感覺比較輕鬆。”她回道。

“輕鬆?之前有種責任感在嗎?”

“對,會有一種壓力,因爲不只要考慮自己,還要考慮其他小夥伴。現在就一人喫飽,全家不餓了。”

02

風口上,冰山前

學生時代的小渣,用她自己的話說,是個典型的文青,除了喜歡遊戲,還熱衷於寫那種搞笑諷刺的、堂吉訶德式的武俠小說。高考前一天晚上,她還在寫小說,一直寫到了凌晨四點。

大學時,她因故休學一年,陪老媽在山西運城租了一間房。那是一段遊蕩的日子,她每天穿梭在關帝廟、安邑塔、鹽湖……在雜誌上發小說、寫連載,完全沉浸在一種純粹的創作狀態裏。

後來她去了北京,在中關村租下一個小房間。她記得,周圍全是追求夢想的IT人,天天提着筆記本電腦來來去去。她租的房子裏,還有幾個在培訓機構學編程的女孩,她們來自各行各業,都懷揣着一個互聯網夢。在那種氛圍裏,小渣總覺得自己也該爲了兒時的遊戲夢做點什麼。“那就立即行動吧。”

西山居的開山之作《中關村啓示錄》,就是一款以中關村爲背景的模擬經營遊戲

她的求職首選是燭龍,但投遞了簡歷後卻杳無音信。她後來猜測,可能是因爲自己寫了“大二在讀”的緣故。兩年後她大四時,燭龍竟真的給她打來了電話,說把她的簡歷留了兩年。

不過,當時等不及的她,在第一份簡歷石沉大海後,很快就假裝自己已經畢業,投了第二份簡歷。這一次,她收到了天津一家手遊公司的面試通知,併成功拿到了offer。

在天津這家手遊公司,小渣只待了半年。她當時並不理解,爲什麼公司裏許多項目,要麼沒做多久就不做了,要麼做完了之後沒有結果。在她看來,與其如此,不如去做自己喜歡的東西。於是,她辭職離開,成了一名獨立開發者。

起初,她只是做一些很小的遊戲,有多少能力就做多少事。直到大三那年,她和搭檔開發的《清宮Q傳》大獲成功。這款遊戲最終成了她的畢業設計作品,不僅登上了iOS付費總榜Top 20,帶來了穩定的收入,還讓她在學校裏、地鐵上,甚至多年後乘坐飛機時,都能看到陌生人在玩自己的作品,成就感爆棚。

2017年夏天,憑藉《清宮Q傳》的成功,小渣拿到了300萬投資。陸陸續續地,團隊從三四個人擴充到近二十人,迎來了自己的黃金時代。

“哇,那時候挺有錢的,我們快樂死了。”小渣回憶道。當時,《清宮Q傳》還在線上,每個月都有收入;《廢柴物語》剛收了一筆預付款;投資好像永遠也花不完。

正是在這個資金充裕、創作自由的時期,他們拿到了《驚蟄》的IP授權。

多年前小渣投稿認識的雜誌編輯,後來成了搜狐網的記者。在採訪作家、編劇海飛時,這名記者把小渣高中時寫的小說推薦給了海飛。海飛對她“看不出性別”的文筆印象深刻,便主動聯繫了她。

當時,海飛正在徵稿,而小渣正在製作一款名爲《廢柴物語》的遊戲。她便將遊戲劇情稍作整理後發了過去。海飛看後評價說,“這個故事出版小說不太合適,但你這個人我很欣賞。”

在北京的一次會議上,兩人見了面。臨別時,在下行的電梯裏,小渣隨口問了一句:“海飛老師,您的小說想不想改個遊戲?”海飛從未想過自己的純文學作品能和遊戲結合,但他覺得這個想法很有趣。

他給了小渣兩個選擇:一部是剛剛獲得人民文學獎的《向延安》,另一部是新出版的《驚蟄》。小渣雖然更喜歡《向延安》,但覺得它“太文藝了,hold不住”,需要更長時間的沉澱。最終,她選擇了《驚蟄》。

拿到《驚蟄》的IP,是團隊創作熱情的頂峯;而拿到300萬投資,則是一切變化的開始。

300萬,對於一個剛畢業沒幾年的年輕人,這既是機遇,也是巨大的責任。小渣立馬就從閒散的狀態裏跳了出來,她覺得自己不能再隨心所欲地創作了,取而代之的,是一種“應該做點什麼”的責任感。

“我現在看來非常難以置信,”她說,“我過了一段時間極其自律的生活。” 那段時間,她給自己設定了嚴苛的作息:每天凌晨四點準時起牀寫作,寫到八點多,再去公司上班。儘管有腰椎間盤突出的毛病,身體狀況並不好,但精神狀態卻異常高昂。這並非來自投資方的要求,而是一種強烈的自我驅動,一種想把事情做好的樸素責任感。

創作的樂趣,正在被經營的責任感悄悄取代。她後來反思,學生時代之所以單純,是因爲沒有人記得你,沒有人知道你,你只去做自己喜歡的事情就可以了;但當她拉起團隊、創立公司後,越來越多過來人的成功建議,讓她不可避免地產生了動搖。

這種內在的壓力,很快就外化爲項目的全面開花。一時間,團隊上馬了多個項目:一邊是投入了大量資金和人力的《三秋食肆》,另一邊是基本已經完成的《諜:驚蟄》。與此同時,《匿名愛人》和《廢柴物語》也在同步推進,看似生機勃勃,實則暗流湧動。

很快,團隊一頭撞上了冰山 。

2021年下半年開始,長達8個月的版號停發,如同一場突如其來的寒風,席捲了整個中國遊戲行業,讓無數公司的命運懸在了半空。他們自然也不例外。

四款遊戲中,《匿名愛人》《三秋食肆》的版號遙遙無期;已獲得騰訊遊戲大賽銀獎的《諜:驚蟄》因版號停滯與發行解約;而《廢柴物語》上線僅40天便因缺少版號被迫下架,等到最後,連發行商自己都解散了。

隨之而來的是更匪夷所思的糾紛:前發行商不僅想讓他們退還已經支付的版權金和預付款,還隱瞞了遊戲曾短暫上線併產生收益的事實,甚至不願意將產品後臺轉回給研發團隊。爲了維護權利,更爲了拿回產品,小渣不得不在知乎發文,指名道姓地寫出發行商的名字,才最終了結此事。

與此同時,《清宮Q傳》也因故下架,這讓他們失去了“長期飯票”。

截至今日,《廢柴物語》依然沒能等來版號下發。而團隊拿到《諜:驚蟄》和《匿名愛人》手遊版號的時候,一切爲時已晚。遊戲被拖得太久,代碼需要更新、開發需要人手、運營需要資金……那些曾被寄予厚望的項目,最終也只能被無奈擱置。

《匿名愛人》獲得版號後,因爲倉促上線,商業成績並不好

一系列商業和現實的問題,耗盡了公司的資金,直接導致了第一次大解散。

這也是小渣第一次真切感受到自己根本沒法平衡好創作和運營。現實的考量扼殺了她的表達欲,過多的思慮讓她在創作過程中舉步維艱,“人嘛,總得認清自己,不能既要且要。”

03

小滿日,驚蟄天

第一次大解散後,近二十人的團隊只剩下了包括小渣在內的五個人,三個在天津,兩個在北京,進入了長期的居家辦公狀態。而這留下來的五個人,恰好都曾參與過《諜:驚蟄》手遊版的開發。

近20人時期的團隊辦公室

即便團隊規模縮小,現實的壓力也並未減輕。當時團隊僅剩的資金,幾乎全都用來支付成員的薪水。有些時候,大家都是領着半薪在堅持。

這種壓力不只來自項目,更來自整體的生活狀態。小渣形容那是一種小火慢燉式的煎熬:“沒有爆炸性的噩耗,也沒有毀滅性的打擊,但大家都生活在一種不穩定的狀態裏。”

主美身體狀況不太好。長期居家辦公讓她有些抑鬱傾向。而作爲在北京生活的年輕人,房貸壓力也一直困擾着她。

另一位負責場景美術的同事曾面臨沒錢付房租的窘境。由於設備不行,他在開發過程中向團隊隱瞞了很多困難,直到遊戲要上線時才提起。

但在這樣的“不穩定”裏,創作的火花反而煥發出新的生命力。小渣記得有一次,她被催稿催急了,爆發式地一晚上寫了100個隱藏事件。團隊成員們看到後都瘋了,一邊吐槽她突然寫這麼多,一邊又因爲太精彩了,捨不得刪,最終通了好幾個宵去實現。

或許是真正地從創業迴歸到了創作。儘管面臨不少現實難題,但成員們的開發熱情卻越發高漲。用小渣的話來說,“人窮了,靈感卻來了”,這多少顯得有些“不太正常”。

按照團隊最初的計劃,他們打算儘量減少改動,僅僅修整劇情和UI,就讓遊戲與大家見面。可最終的成品,卻幾乎是一款重做的遊戲,繼承手遊版的內容還不到10%。

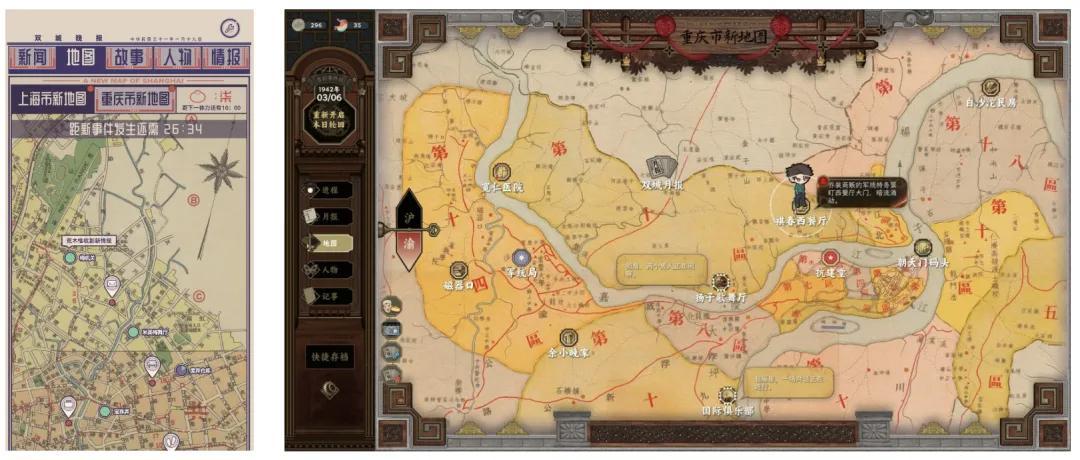

首先是敘事上的重構。由於手機版需要適應玩家“隨時可能中斷”的使用特性,敘事節奏更偏向碎片化;而PC版則允許更長、更沉浸的體驗,因此團隊爲PC版補充了大量細節,增加了更完整的行動線。

左圖爲老版地圖,右圖爲新版地圖

其次是美術上的迭代。團隊的美術把所有場景、所有角色都進行了一遍重做。小渣開玩笑說,她覺得美術已經有點神志不清了,因爲他們給故事的五十多個小結局都配上了插圖,連有一句臺詞的角色都畫了專屬立繪。

左圖爲老版角色,右圖爲新版角色

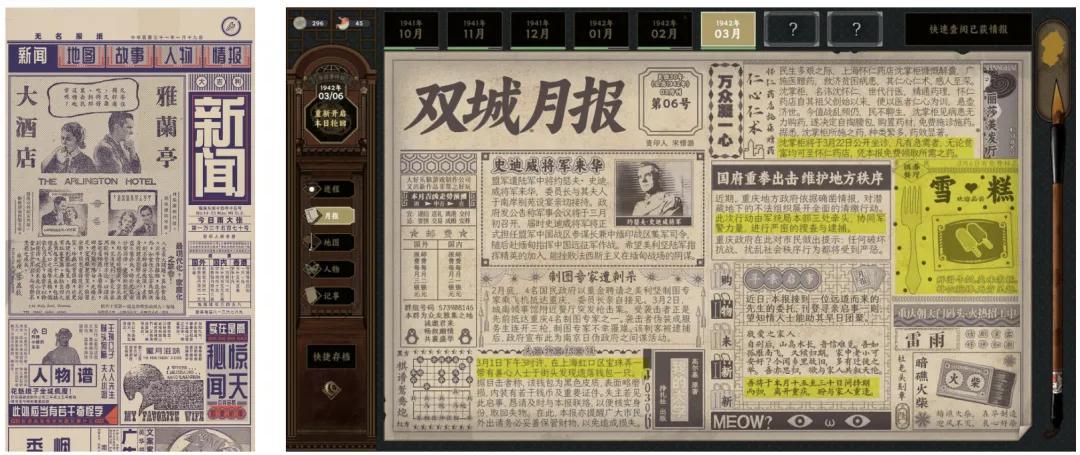

最後是玩法和程序的推倒重來。比如遊戲中的月報系統,最初爲了追求真實感,完全復刻了民國報紙的排版和用詞,甚至沒有標點符號,導致可讀性很差。後來,團隊還是決定做一份僞民國風的報紙,在保證有那個感覺的基礎上,讓玩家能順利閱讀。

左圖爲老版月報,右圖爲新版月報

此外,他們爲了歷史考據和素材拍攝,不僅購買了昂貴的歷史材料,還實地走訪了上海、重慶和許多的影視城。在這期間,小渣還利用積累的素材創作了一部中篇小說《春琴的島嶼》,並被《小說月報》刊登轉載。

當遊戲終於完成、即將上線時,小渣反而有點不太開心。她覺得,雖然過程百轉千回、一波三折,但在創作中的感覺是無可替代的,完成的一刻就像讀完一本好書,充滿了捨不得。

而現實也給了他們一個巧合般的結尾:團隊的資金,不多不少,恰好支撐到5月份遊戲上線。團隊曾以爲錢到驚蟄那天就會用完,最終卻“不知道怎麼弄的”,支撐到了小滿。

小滿那天,天津下了雨;遠在武漢的朋友也告訴她,那邊打了很響的雷,就像驚蟄那天一樣。小渣覺得,小滿這個日子也挺好:人生小滿勝萬全。

04

輕舟已過萬重山

經歷了這一切,小渣覺得,自己彷彿走了一個圈,又回到了起點。

“現在又回到了我人生中難得的輕鬆的時光。”她說。當公司不復存在,當活下去的壓力被卸下,當團隊迴歸到興趣小組的狀態後,創作本身才重新變得純粹。

學前班時,小渣在老爸大學的機房裏點開了《仙劍奇俠傳98柔情篇》。那個世界的真實感讓她癡迷於遊戲,並萌生出創造一個世界的想法。這個想法很快付諸了行動:到了小學,她開始用RPG Maker做遊戲,用3.5寸軟盤拷給同學,沒想到讓他們玩上了癮。

那時的她,看山是山,創作就是創作,是一件快樂而直接的事情。

拿到投資、成立公司後,山不再是山。它變成了KPI、項目的流水、團隊的工資和公司的生死存亡。創作被賦予了太多經營上的責任和商業上的得失,繁重的思維負擔讓她步履維艱。

而現在,山又變回了山。只是看過風景的人,心態已然不同。

這趟旅程讓她想清楚了一件事:她更願意把開發獨立遊戲看作是創作,而不是創業。創業是爲了追求公司做大做強,但成功的例子鳳毛麟角;而創作只是爲了表達,大多數時候,只要完成了創作者認可的創作,就已經是成功了。

因此,她現在更推崇一種簡單開心,也更靈活的模式:找到一羣有同樣表達訴求的小夥伴,大家一起開心地做一件事,做完之後,把錢分掉,或者沒有錢。當然,這背後也有代價——創作者或許要爲此“忍受一下物質生活的相對貧瘠”。

前些年,小渣的身體狀況不太好。於是,她開始練習搏擊。這項激烈的運動讓她得以專注和釋放,去年一年就打了七場比賽。在杭州的一場比賽上,她還把印着《諜:驚蟄》的旗幟掛在了拳臺上,獲勝後舉着它繞場一週。

“每一次面對對手,都像面對我自己一樣。”小渣說。

除了練習格鬥,她還開始從道教文化中探究人生的另一種視角。早先開發《三秋食肆》的時候,小渣因緣際會結識了兩名道長,開始學習奇門遁甲、八字和六爻,最終在茅山傳度、閭山奏職,成了一名真正的道士。

“以武入道,借假修真”,這是她給自己的註腳——無論是打拳賽還是做遊戲,似乎都會有最直接的成敗和輸贏。但這些社會普遍評價標準下的結果,其實未必是“真”。她想借由這些,修煉自己的本心。

我問小渣:就算同樣是假,那贏了和輸了,會不會終歸還是有一點區別?

“不會。輸和贏,其實是一件事。”