中國千公里空空彈引打掉預警機只需一發,技術瓶頸究竟在哪?

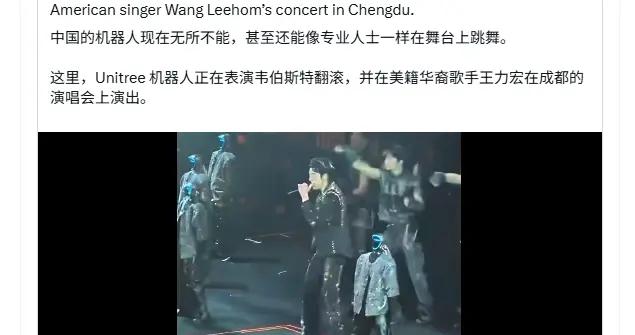

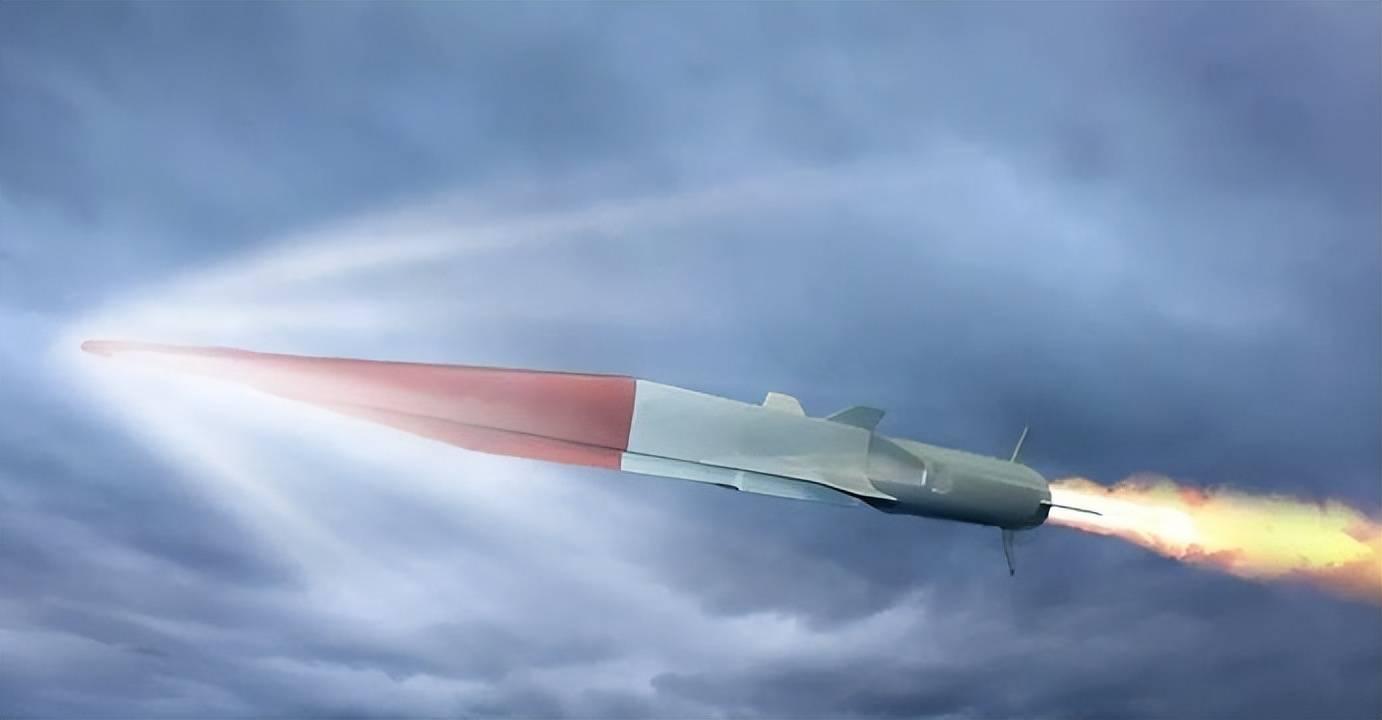

畫面震撼力十足。一架殲-20隱身戰機在萬米高空發射一枚導彈,這枚導彈以9倍音速撕裂長空,十幾分鍾後,上千公里外敵方一架價值數十億美元的預警機瞬間化作火球。這不再是科幻電影,而是俄媒爆料中中國高超音速空空導彈帶來的未來空戰圖景。

這款傳說中的導彈速度達到驚人的8-10馬赫,射程突破1000公里——相當於從北京到上海的直線距離。現有全球最先進的空空導彈,比如中國的霹靂-17或俄羅斯的R-37M,射程基本停在300-500公里級別,速度也就5-6馬赫。美軍最新的AIM-260導彈射程還不到200公里。

中國這款導彈的性能提升是跨越式的,它瞄準的不是普通戰鬥機,而是戰場後方高價值的“空中大腦”——預警機、加油機、轟炸機。打掉這些節點,整個敵方作戰體系可能癱瘓。

中國爲啥要搞這麼“離譜”的導彈?根源在於現代戰爭形態變了。藉助了美軍“敏捷作戰”的理念,B-21這樣一款隱身的轟炸機就能通過加油機的相互支持,在遠距離的外海都能順利的將各類巡航導彈發射出去。可惜我們的現有空空導彈的射程都達不到,只能一一地挨着對方的打擊。

藉助了近千公里的“超遠程狙擊槍”我們的戰機就能先在敵方的攻擊半徑外率先出手,逼着他們的那些支援平臺都往後撤了直接就把他們的在西太平洋的行動空間都給壓縮了。

依託於對“戰略的相對性”、“戰略的可變性”等的充分體現,最終形成了“戰略的平衡”這一獨特的戰略思想,它既能滿足當前的需要,又能爲將來的發展打下基礎,既能使我們在當前的戰略上立足,又能使我們有足夠的思想和方法去推動將來的戰略的發展。

不過僅憑目前的我國導彈技術就能造出一枚能夠將一枚2000kg的高射爆炸彈投向地球另一端的導彈就不容易了,更何況這枚導彈的重量可達4.7噸,且能將1.4噸的高射爆炸彈準確地投向地球的另一端。

其中最大的兩大技術瓶頸就是如何提高導彈的導向系統的精度,如何提高導彈的發射系統的可靠性,制導是第一關。只需10餘分鐘的飛行時間就能從天上將目標帶回我們手中,可見其威力之大,也就可想而知其可作爲對付我國大陸上的“四大頑強之敵”之可行性了。

但高超音速的飛行卻又會帶來一個十分不利的“黑障”效應,即高超音速飛行時所產生的高溫、強烈的輻射和高能的粒子等極不利於飛行器的通信和自家雷達的探測,且自家雷達的探測距離又都有限,難以對飛行器的外部狀態做出全面的判斷。通過衛星的初步定位、無人機的接力跟蹤、預警機的實時的修正等, ultimately 形成了一個高效的“A射B導”的殺傷鏈,這套“接力導航”需要高速、抗干擾的數據鏈支撐,協同複雜性極高。

動力是第二關。但由傳統的固體火箭發動機所帶來的一個主要的缺陷就是其工作的時間相對較短,難以真正的持續的加速,咱們技術突破點在創新動力系統,比如多脈衝發動機分段燃燒延長續航,或者超燃衝壓技術。

2018年中國完成10馬赫超燃衝壓發動機點火試驗,爲工程化打下基礎,導彈氣動設計也得跟上,乘波體造型能優化高速滑翔能力,但高超音速帶來的氣動加熱問題需要先進熱防護材料應對。

導彈體型大帶來載機適配問題。它可能比現役的霹靂-17還大,殲-20的內置彈艙可能放不下,殲-16、轟-6K或是潛在載機。未來通過彈體小型化或專爲新平臺(如六代機)設計才能解決。

這款導彈的意義遠超一款新武器。它背後是“隱身戰機+無人機+衛星”組成的立體作戰網絡。殲-20前端鎖定,轟-6K後方發射,無人機中繼制導,衛星提供信息支撐——這種體系化作戰能力纔是真正的革命性力量。它迫使對手重新計算介入成本,重構區域力量平衡。

中國軍工用硬核科技證明,現代戰爭的規則,終歸由實力書寫者定義。