中國又一天頂星科技問世!戈壁灘冒出核能奇蹟,西方直呼看不懂

隨戈壁灘的茫茫廣漠,一座平淡的灰色建築就這樣悄然地矗立了起來,彷佛將這片蒼茫的戈壁之外的世事都屏障在了門外。

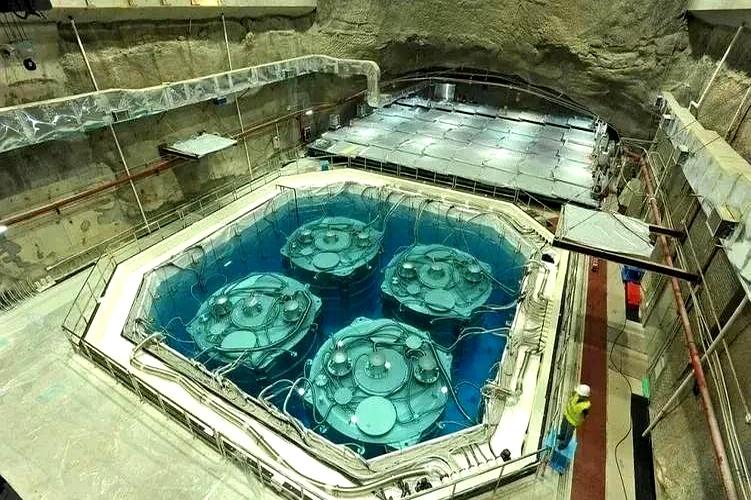

但令人矚目的卻是,這款所謂的“平民核電”可別小看,它的裏頭就藏着了讓全球的核能界都要“炸鍋”的一大“黑科技”——就是我們自主研發的那一款釷基的熔鹽堆了!

剛剛經過一番努力的努力,這座反應堆就將普通的金屬“釷”“煉”出了一種既富集又高效的核燃料“鈾”,爲全世界首次實現了釷的鈾的循環利用,充分地挖掘了釷的價值,使釷的生產、利用及資源的綜合利用都大大地推進了。

釷是啥?它是一種銀白色的金屬,放射性比鈾弱得多,在地殼裏的儲量幾乎是鈾的三倍。咱們國家的釷資源特別豐富,光內蒙古白雲鄂博礦區的釷就夠中國用上幾千年。但問題是,釷自己不能直接裂變發電,得先變成鈾-233纔行。這就好比煤不能直接燒,得先煉成焦炭。

藉助先進的核技術,中國的科學家就通過對釷-232的中子轟擊,將其“變身”爲了我們日後用得上的鈾-233等高能原料。基於這一套“釷的鈾的循環”等“奇技淫巧”的技術,使得核能的“永動機”也得以實現:釷的不斷的被燒掉的同時,又生出新的可作爲核燃料的鈾,既可長期的爲核能的發電所“供”之,又可不時的爲其“補”之。

而更爲可喜的是,我們的釷礦多爲與稀土的伴生礦,其與稀土的同時開採不僅能節省釷的開採成本,甚至可以說是“買菜送蔥”,將無利可圖的釷礦都一併挖掘了出來。

天生自帶“安全鎖”的核電站

而傳統的核電站卻最怕三大天災——地震、斷水和堆芯的“熔燬”帶來的不可預測的災難性後果。不過作爲一座釷基的熔鹽堆,它的“最大後顧之憂”都已不復存在了。其所承受的壓力都低於常規的高壓鍋爐的幾分之一.。反應堆底下還裝了個“冷凍閥”,一旦溫度過高,閥門自動融化,帶着核燃料的熔鹽會流進應急罐,瞬間凍結成一大塊鹽疙瘩,想泄露都沒門兒。

更厲害的是,這傢伙居然還是個“滴水不沾”的節能達人。傳統核電站每小時要耗掉幾千噸冷卻水,非得建在海邊河邊。可謂一座“自生自滅”的“火山”,它既能自我高溫,又能自我降溫,甚至能自我“滅火”,這在建築史上絕無僅有。

它的這一獨特的“自生自滅”的能量源泉,使其不僅能在極寒的甘肅沙漠中立於不敗之地,而且能在高原上、在高山的雪地上、在沙漠的烈陽下、在海島的海浪中都能長久的屹立不倒。未來咱們在內陸修核電站,戈壁、高原隨便選,徹底擺脫水源綁架。

從實驗室到戈壁的逆襲之路

其實美國上世紀50年代就搞過釷基熔鹽堆,但冷戰時期嫌它“不產核武器材料”,轉頭去搞鈈堆了。中國科學家卻認準這條路,從上海到甘肅跨越2000公里,在紅砂崗鎮紮下根來。焊接技術被卡脖子?自己研發鎳基合金焊絲!熔鹽腐蝕性強?把腐蝕度從每年20微米降到2微米,全球獨一份。

如今這座實驗堆關鍵設備100%國產化,連核燃料鹽都是科研人員上千次調試配出的“獨家配方”。

下一步,中國計劃在2035年建成百兆瓦級示範堆,將來還能和風電、光伏聯手製氫,變成“零碳能源超級工廠”。

改寫能源格局的國家籌碼

說起來就更爲明瞭,目前我們國家的中國鈾的資源的進口依賴度就已經高達七八十了,而釷基的熔鹽堆的堆卻就讓咱們直接把能源的命脈都攥在了自己的手裏了,更讓國際社會放心的是,釷堆發電幾乎不產生鈈,從根上杜絕了核擴散風險。

將其推廣到“一帶一路”的沿線國家不僅能有效地幫助他們解決用電的問題,也能更好地守住了核安全的底線,真正的把人類的命運共同體的理念變成現實的“能源紐帶”。

可謂戈壁灘上的第一顆“火星”,它的誕生不僅意味着中國的第一座核電站的落地,更意味着中國的核能新時代悄然拉開了序幕。正當歐美還糾結於如何將老舊的核電站全部退役的同時,我們的中國卻率先用釷燃料打開了第四代核能的先機。

但這場以換道超車的豪邁姿態走向了終點的競爭,其贏得的不僅僅是這場的技術首位,更是將要開啓的下一個百年的能源的話語權。