“鋼鐵叢林”呼喚真綠意:以生態服務重塑城市-自然契約

城市化的腳步:我們將走向哪裏?

在當今世界,城市化進程正在以前所未有的速度推進。據聯合國人居署的數據,全球已有超過一半的人口居住在城市,這一比例預計到2050年將升至68%。城市化所帶來的不僅是人口的增長,更對城市基礎設施、資源管理以及環境保護提出了巨大的挑戰。尤其是在我國,隨着城市化率的提高,如何平衡城市發展與生態保護,已成爲可持續發展中的核心議題之一。

隨着城市化進程的加速,傳統的城市服務(如供水、供電、交通等)雖已建立,但這些單純依賴人工基礎設施的服務模式逐漸暴露出其侷限性。城市越來越多地依賴自然生態系統提供服務,這便是“生態服務”概念的由來——它強調自然環境對人類社會的貢獻。生態服務不僅包括傳統的資源供應,還涵蓋氣候調節、污染治理和文化娛樂等多個方面,是城市可持續發展的新動力。

生態服務:從“理論”到“實踐”

那麼,生態服務具體是什麼呢?實際上,“生態服務”是指自然環境通過其功能爲我們提供的種種好處,最早由美國生態學家提出並定義爲“自然生態系統帶來的福祉”。進入21世紀後,尤其是在2005年聯合國主導的“千年生態系統評估”報告發布後,生態系統服務得到了更加系統的定義與分類。

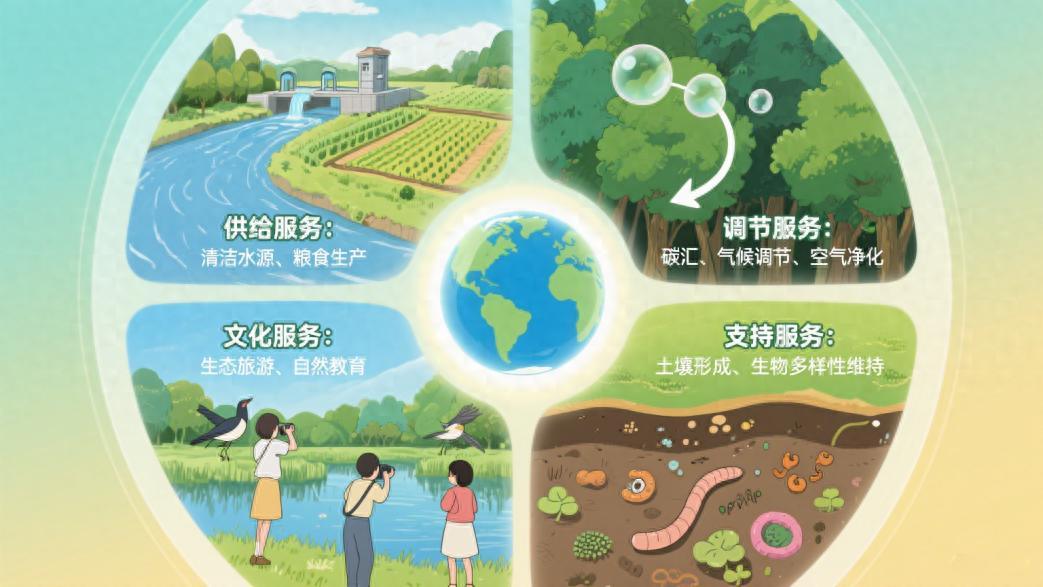

生態服務被分爲四大類:供給服務,例如提供清潔水源、生產糧食等資源;調節服務,如通過森林吸收二氧化碳、調節氣候,淨化空氣等;文化服務,爲人們提供生態旅遊、文化景觀等享受自然的機會;支持服務,如幫助維持生物多樣性、土壤形成等基礎生態功能。這些自然服務不僅讓我們的城市環境更加宜居,還對社會和經濟發展至關重要。

生態服務分類

(圖片來源:使用AI生成)

生態服務的價值值得我們高度重視。隨着研究的深入,科學家們已經能將“生態服務”的價值量化,揭示出自然環境對城市經濟和居民幸福感的巨大貢獻。全球的生態服務總價值被估算爲數萬億美元,甚至遠超人類建設的許多人工設施。

以紐約市爲例,市政府決定投資保護上游流域的生態系統,而不是花費巨資建造水處理廠,這一選擇不僅確保了市民長期享用清潔水源,還節省了數十億美元的建設費用。通過這種方式,城市在保護自然的同時,還能獲得更多的社會和經濟收益。

生態服務的關鍵類型與創新技術

1.氣候與空氣調節服務:讓城市清涼起來

在現代城市中,鋼筋水泥的高樓大廈和大量的硬化地表導致了顯著的“城市熱島效應”——科學研究表明,城市的溫度往往比周圍鄉村高出5.5°C,這對居民健康尤其是老年人和低收入羣體構成了威脅。

爲應對這一挑戰,綠色屋頂和城市綠化成爲了有效的解決方案。綠色屋頂通過植被的蒸騰作用和遮陰效果有效降低建築物表面溫度,減少空調能耗,同時也能淨化空氣、增加城市綠量,成爲氣候調節和空氣淨化的綠色屏障。

例如,紐約市綠色屋頂項目通過在建築屋頂種植植物,有效降低了建築溫度,並改善了空氣質量,減少了污染物排放;北京屋頂綠化則通過種植植物在城市高樓上形成綠色屏障,既緩解了城市熱島效應,又改善了微氣候,降低了空調能耗。

綠色屋頂效果示意圖

(圖片來源:使用AI生成)

2.水文調節與雨洪管理:讓城市像“海綿”一樣吸水

隨着氣候變化帶來頻繁的極端天氣,城市的水文調節問題變得愈發嚴重。“海綿城市”的理念應運而生——通過構建綠色基礎設施,如雨水花園、透水路面和人工溼地等,城市能夠有效吸水、儲水、緩釋水。

“海綿城市”示意圖

(圖片來源:使用AI生成)

武漢市作爲海綿城市建設的先行者,通過鋪設透水路面和建設蓄水池等措施,大大減少了暴雨後的城市內澇現象,並提升了水資源利用效率。同時,改造後的綠地和水體還爲居民提供了更多休閒空間。哥本哈根也通過建設雨水花園和溼地等綠色設施,成功減少了洪水風險,提高了城市水資源的利用效率,成爲全球海綿城市的典範。

3.文化服務與生物多樣性:讓生活更有“綠意”

城市中的綠地和生物多樣性不僅能美化環境,還能促進居民的心理健康,滿足居民的文化需求。研究表明,居住在綠化較好區域的居民,其心理健康狀況明顯優於綠化較差區域的居民。荷蘭的一項研究顯示,缺乏綠地的城市居民,焦慮症和抑鬱症的發病率遠高於綠化良好的區域。

除了心理健康,城市中的生物多樣性還讓人們與自然更親近,提升了人們的環保意識和生活質量。例如,新加坡濱海灣花園通過展示豐富的植物和生物多樣性,成爲城市文化和生態教育的重要基地,吸引了大量遊客,同時提升了市民的環保意識;上海世紀公園則通過建設城市溼地和保護本地生物種羣,爲居民提供了一個舒適的休閒場所,並提升了居民的生態保護意識和生活滿意度。

城市公園示意圖

(圖片來源:使用AI生成)

生態服務未來的發展:從“概念”到“行動”

未來,生態服務將在城市規劃和管理中發揮越來越重要的作用。隨着全球城市化進程和氣候變化帶來的雙重壓力,如何實現可持續發展將變得尤爲關鍵,這要求我們要更加重視自然賦予城市的各種服務功能。

1.讓自然成爲城市的“基礎設施”

在未來的城市建設中,生態服務應該像水電一樣成爲城市生活的基礎設施。城市綠地、水體等自然元素不僅是“美化”城市的裝飾,更是支撐城市運轉的“隱形力量”,應當像交通和能源系統一樣,成爲基礎設施的重要一環。通過科學的規劃工具和模型,我們可以讓這些自然服務持續發揮作用,既滿足城市發展需求,又確保自然系統的健康和穩定。

2.綠色解決方案:讓城市更美麗、更具韌性

未來應當大力推動自然基礎設施的建設,這就像給城市安裝一套綠色的“免疫系統”。發展自然基礎設施是未來城市應對氣候變化和生態退化的重要途徑。利用綠色基礎設施,如植樹造林、溼地保護和水源涵養等,不僅能夠緩解城市的環境問題,還能夠提高城市的韌性。

3.保護生態服務的“綠色獎勵”

爲了更好地保護生態服務,我們需要設立激勵機制,就像爲那些保護環境的城市和企業發放“綠色獎金”。通過這些經濟獎勵,我們可以鼓勵更多人蔘與到生態保護行動中,確保自然服務能夠持續爲我們的城市和社會帶來福祉。

走進未來的城市,我們將看到“生態服務”不再是一個遙遠的理論,而是城市發展中的關鍵詞。城市將不再是冰冷的鋼鐵森林,而是一個人與自然和諧共生的生態系統。未來的城市,將在科技創新和政策支持的推動下,成爲更加美麗、綠色、宜居且更具韌性的“生命共同體”,爲我們每個人提供更健康、舒適的生活環境。

出品:科普中國

作者:李偉峯(中國科學院生態環境研究中心研究員)

監製:中國科普博覽