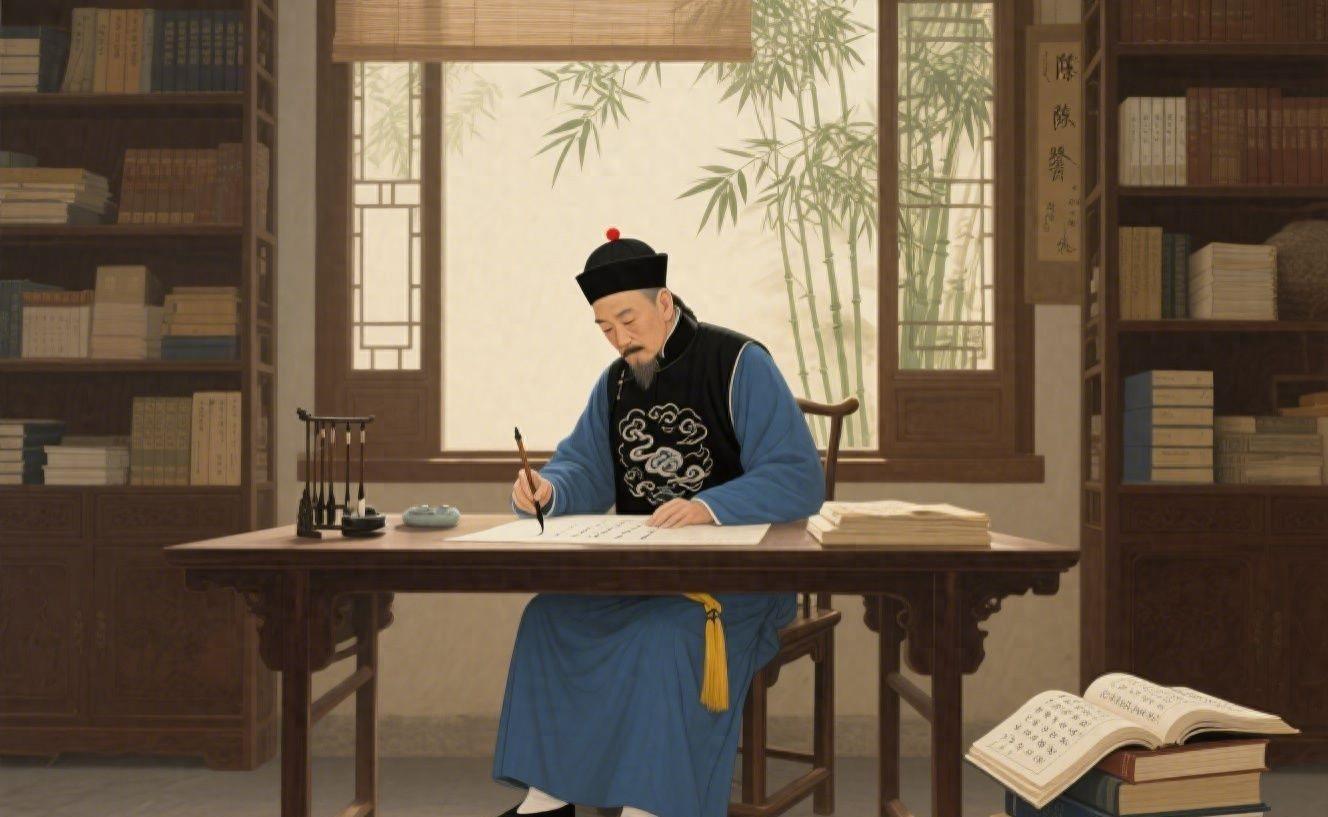

陳修園:官場裏的神醫,治病救人造福百姓,普及中醫澤被後世

有句話叫“不爲良相,便爲良醫”,若不能治國安邦,便治病救人,這是古代很多讀書人的理想。

在清朝的歷史上,有這樣一位文人,完美地詮釋了這句話。

他仕途並不顯赫,卻以卓越的醫術和崇高的醫德救助了無數人,還被後世譽爲“醫學教育的啓蒙者”。

他身上體現出了一位古代士大夫的責任與擔當。

他就是陳修園,一位畢生都在從醫救人、著書傳道的醫學家和教育家。

今天,就讓我們一起來了解他的故事。

醫者仁心,初露鋒芒

陳修園,原名念祖,字修園,號慎修。

1753年他出生於福建長樂的一個儒學世家。

陳修園的父親陳廷啓早逝,因爲幼年喪父,陳修園便由祖父陳居廊撫養長大。

受家學影響,陳修園自幼攻讀儒學經典,七歲能背誦經文。

同時,在博學通醫的祖父薰陶下,他對醫學也抱有濃厚的興趣,於是兼讀醫書。

當時的讀書人,皆以科舉爲主業,陳修園也不例外。

他成績不錯,十九歲便中了秀才。

在備戰科舉之餘,陳修園沒有放下對醫學的興趣。

到了二十歲,他開始在鄉里懸壺濟世,治病救人,並且還帶學徒。

他邊學邊實踐,不斷掌握更多醫學知識。

就這樣,陳修園在家鄉一邊學醫行醫,一邊讀書學習。

1792年,陳修園參加鄉試,中了舉人,時年39歲。

在古代,中舉的難度和含金量都非常高,中舉通常意味着一個人在學術上已經有了相當高的水平,更代表着得到了官場的入場券。

舉人就算不出仕,也能享用國家補貼,免稅免徭役,還能夠庇廕他人,爲童生作保。

中舉後,陳修園到京都參加由禮部主持的會試,但是時運不濟,他會試沒有考中。

會試結束後,陳修園沒有急着離開帝都,而是準備遊歷京城,領略帝都繁華。

一天,光祿寺卿伊朝棟患了中風症,用今天的醫學術語來說就是高血壓導致的腦溢血。

伊朝棟昏迷不醒,家人求遍京城名醫,都束手無策。

陳修園聽說後,立馬趕往伊府,想爲伊大人醫治。

因爲陳修園是舉人,不是專業的大夫,也並非出自醫學世家,所以大家都不相信他,但是別無他法,只能死馬當成活馬醫。

陳修園一看,原來各家大夫都怕傷到伊大人,不敢用大方劑,而是採取溫和的醫治手段,因而始終不見成效。

於是陳修園大膽使用大方劑,成功治癒了伊大人,從此聲名大噪。

一時間,找陳修園看病的人盈門塞巷,絡繹不絕。

官場浮沉,醫術濟世

一年後,有位大官強令陳修園做他的私人醫生,陳修園不願意,於是便藉口有病,在1793年秋天回到家鄉福建。

回到福建後,他被禮聘到吳航書院擔任山長。

山長在唐、五代的時候是對山居講學的人的敬稱。

元代以後,書院改由官設,設山長一員,由禮部、行省或宣慰司任命。

這時候的山長也就是書院的最高管理者。到了明、清時期,山長則由地方官禮聘。

所以陳修園就是由福建的地方官聘請的書院管理者。

他當時在吳航書院教學,既講儒家的“四書五經”,又講醫家的《靈樞》《素問》等典藉。

在吳航書院任職6年後,1798年,陳修園改到泉州清源書院當老師。

3年後,也就是1801年,他再次入京參加會試,又沒考上,於是改參加大挑。

大挑,是乾隆十七年制定的一種選官制度,由吏部從會試不中的舉人中,根據形貌、應對挑選優異者,一等以知縣用,二等以教職用,每六年舉行一次。

這次參加大挑,陳修園獲得了一等,被分配到直隸保陽(今河北省保定)做知縣候補,後擔任直隸省威縣(今河北威縣)知縣。

陳修園當官後,關心百姓疾苦,體察民情,遇事善於判斷,史書稱其“有賢聲”。

在爲官期間,他除了處理公務外,依舊救死扶傷,治病救人。

他救治的人,上有達官顯貴,下有平民百姓。

醫學在古代專業性很強,陳修園學醫的時候,花了大價錢、大精力,但是他卻毫無保留地教給當地醫生、百姓醫治方法,從不怕自己的醫術被別人學了去。

陳修園初到直隸保陽時,正值瘟疫流行,陳修園白天忙於公務,下班了便救治瘟疫患者,晚上則用淺顯韻語編成《時方歌括》。

歌括就是一種用唱歌的方式概括藥方之功效的方法。

陳修園將《時方歌括》傳誦於民,很多人都因此被成功救治了。

之後,陳修園被派去直隸省威縣當知縣。

當時直隸各地的農村婦女,很多都患有子宮脫垂。

直隸臬臺付廉久聞陳修園大名,見他來到直隸任職,便多次向他請教治療此病的方法。

陳修園將這種病的病因、病理和盤托出,並結合自己所學,提出了一些治療的方法。

付廉推行陳修園給出的治療方法,取得了很好的效果。

有一次,直隸總督熊謙得了痹症,手指麻木,甚至蔓延到臂腕。

熊謙多方尋醫,也不見好轉。陳修園聽說後,教熊謙服用“黃芪五物湯”,並且針對熊謙的具體情況,開了一張補腎養肝的方子。

不久,熊謙就痊癒了。

1808年,吏部郎謝在田的頭部疼痛不已,小便不利,服用藥物後沒有緩解,反而更加煩躁,經常大發脾氣。

陳修園就給他開了一個方子,謝在田按照方子服藥之後,病全好了,而且再沒復發過。

著書立說,惠及後世

陳修園不僅一邊當官,一邊治病救人,他還致力於編著醫學書籍。

這是因爲陳修園在行醫過程中,常常遇到庸醫誤人的狀況,導致病人的病情更加嚴重。

陳修園看到這種情況,常常痛心不已。

爲了普及醫學知識,讓醫生的醫術更加精進,也讓普通人能夠了解自己的病情,不至於被誤導,陳修園下定決心撰寫醫學著作。

前面講過,1801年,陳修園在直隸保陽時,爲了應對瘟疫編了《時方歌括》。

在1803年,他又將《傷寒論》中的主治、藥物、用量及煮服法等,用詩歌的形式重新編撰,編成《長沙方歌括》,使之容易誦讀,更加容易記住。

除了歌括外,陳修園還致力於撰寫醫學啓蒙書籍。

他特別強調學醫在入門時就應找準方向:

“入門正則始終皆正,入門錯則始終皆錯。”

於是陳修園以《黃帝內經》《神農本草經》爲基礎,以《傷寒論》《金匱要略》爲中心,博採衆家之所長,撰寫了《傷寒論淺注》《金匱要略淺注》《醫學三字經》等30種醫學啓蒙著作,併合刊爲《南雅堂醫書全集》。

《南雅堂醫書全集》內容完備,包括了經典的基礎理論、診斷、方劑、藥物和各種病症的治療方法;寫法上深入淺出,通俗易懂;又多從臨症需要出發,切合實用;且大多作成歌括,易讀易記。

因此這套書自1865年首刻刊行以來,便廣爲流傳,近兩百年來好評不斷,經久不衰。

又因利於自學,這套書便成了中醫普及教育的理想教材,許多當代著名老中醫都是從陳修園的書開始學起的。

陳修園的著作影響深遠,他的書籍不僅在醫學界廣爲流傳,更成爲了許多非醫學人士瞭解醫學知識的窗口,對中醫教育的普及起到了很大的推動作用。

陳修園一直忙於公務與行醫,只能在兩者的間隙撰寫醫書。

1812年到1819年這7年間,陳修園的公務尤爲忙碌,一直多方奔波。

1812年,陳修園暫時代理磁州事務; 1813年,轉任棗強縣知縣;1816年,升任知府同知;1818年,他被提拔爲代理正定知府。

但不管公務多麼繁忙,他仍舊堅持爲人治病,同時撰寫醫書。

到了1819年,陳修園感覺精力不濟了,於是以年老爲由請休。

66歲退休的他,並沒有閒下來,而是回到家鄉,在福州石井巷井山草堂開啓了他的講學生涯。

在這裏,他親自講授《內經》《傷寒論》《金匱要略》等醫學典籍,將他的醫學知識與醫者仁心傳承給後人,培養了衆多醫學人才。

在這期間,他的醫術也更加精湛,還曾成功治癒了琉球國王的風症。

1823年,在三尺講堂上苦心耕耘4年後,70歲的他駕鶴西去。

據陳修園的兒子陳元犀說,陳修園病危時十多天水米未進,他已經爲父親準備了後事。

但中秋那天半夜過後,父親又稍微清醒些了,並對他說:

“我這幾年所寫的書還不完備,比如霍亂、吐瀉兩條也須重新補寫,應該採用張仲景的理中湯和孫思邈的治中湯。”

陳修園在最後的日子,都在想着如何完善藥方,如何造福後世,當真是鞠躬盡瘁,死而後已!

陳修園曾說:

“文章報國,尚挾時命而行,而能爲良醫者,隨在可以活人,誠儒分內事也。”

他是這麼說的,也是這麼做的。

陳修園的一生,正如他的名字一樣,修園以育桃李。

他居官從醫,不僅以其醫術救治了無數患者,更教育培養了一代又一代的醫學人才。

他留給後世的,除了實質的醫書,還有他那份對社會的擔當與奉獻精神,以及對蒼生的仁愛悲憫。

他如同一座豐碑,永遠矗立在中醫的歷史上。

他的仁心仁術,將永遠激勵着後來的醫學工作者,以醫術濟世,以仁心傳道。