現在,輪到國外勸未成年人“放下手機”了

“你把那個社交媒體關掉,就什麼事都沒有了。”

二十多年前,中國工信部曾推動過一項頗具爭議的計劃——要求在全國銷售的個人電腦上強制預裝“綠壩·花季護航”。這款軟件宣稱能夠過濾色情內容、屏蔽不良網站,併爲未成年人提供“安全上網保護”。

然而,其上線後立即因技術漏洞與識別機制粗糙遭到廣泛質疑:不僅誤將大量正常網站歸入黑名單,甚至會把科普文章、風景攝影中完全無害的圖片判定爲“需過濾”。由於依賴固定關鍵詞表與簡單模型進行識別,綠壩的誤殺範圍極其寬泛。

隨後,綠壩被安全研究人員發現存在嚴重的隱私與後門風險,引發輿論反彈。最終,這款許多80後90後都熟知的軟件,在強烈批評聲中迅速退場。

彼時,外媒還以“洪水未退、綠壩先潰”來形容這場試圖全面禁止的鬧劇。但時隔二十年,國際輿論卻來了一次大掉頭:最近,澳大利亞落地了一項針對未成年人的“一刀切”社媒禁令,反而成爲了“遙遙領先”的象徵,政府對此毫不掩飾地感到自豪。

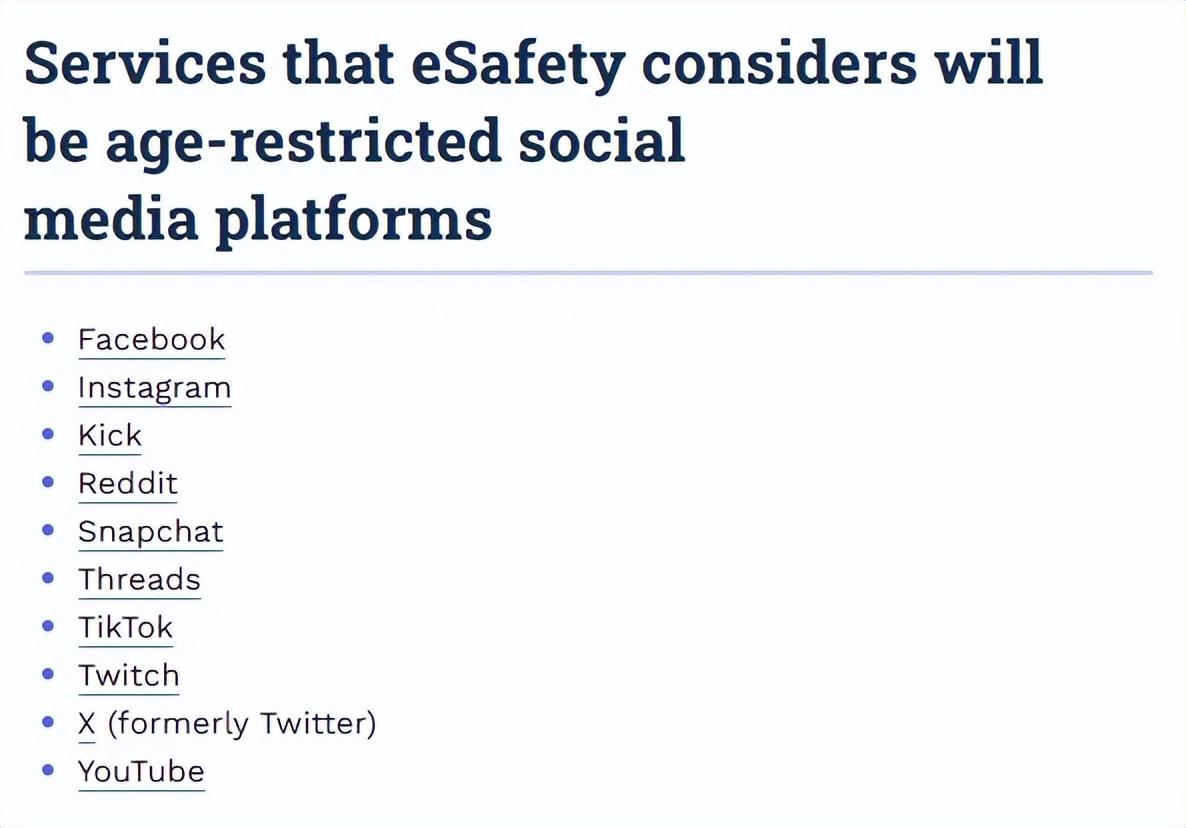

這項號稱“史上最嚴、全球首例”的禁令於12月10日正式生效,最令人矚目的,便是禁止所有16歲以下的未成年人都擁有或維持社交媒體賬號。澳洲網絡安全部(E-Safety Commissioner)公開的首批受限的名單中,禁令幾乎囊括了歐美年輕人使用的全部主流社交媒體,包括TikTok、X和Instagram在內。

若相關公司不能阻止,將面臨最高4950萬澳元(約合2.32億人民幣)的罰款。

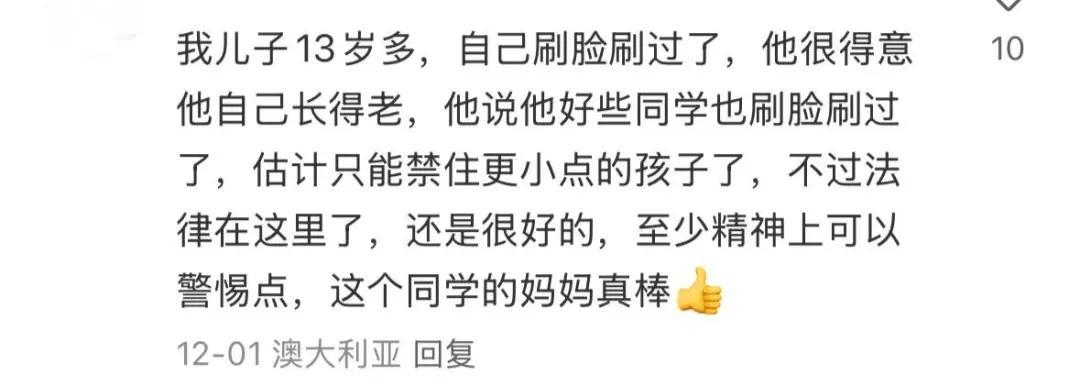

如果你曾在社交平臺上刷到過這條新聞,那麼算法可能已經隨之送上不少澳洲家長的真實吐槽:禁令是好的,但執行起來形同虛設。孩子甚至不需要花什麼心思——天生長得着急,13 歲也能輕鬆刷臉過審。

總之,“一刀切”的禁止顯得欠缺“言論自由、尊重隱私”的西方風格,技術手段也顯得頗爲古老,但目前丹麥、馬來西亞等多國政府都將澳大利亞作爲典範,考慮在本國制定類似法規。

這種轉變,究竟是怎麼發生的?

1

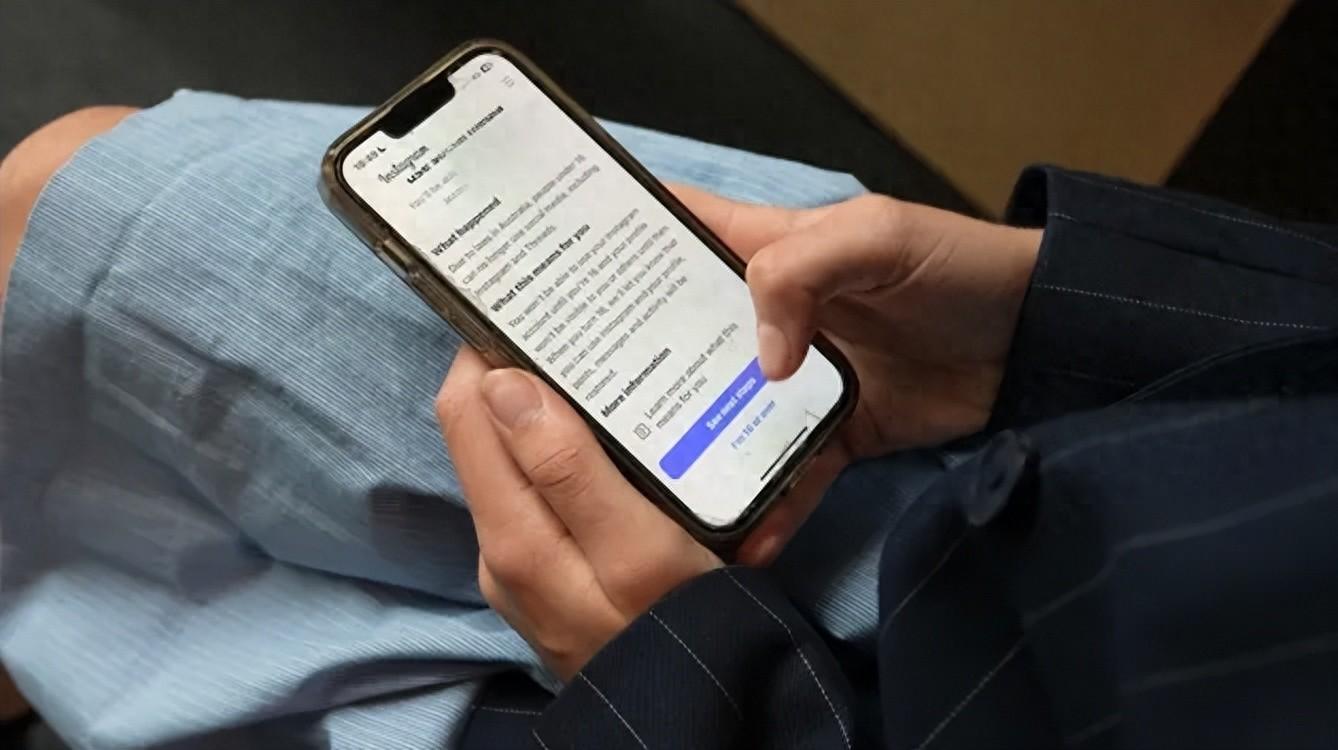

社媒禁令的落地並不像滅霸打響指,而是在生效之日前就開始漸漸顯露影響,因此提前就給人留下了“沒什麼用”的初印象。

一週前,Meta就在澳區的Facebook、Instagram和Thread開啓了年齡驗證通道,並移除了44萬個青少年的賬號。而截至本週三,TikTok也停用了約20萬個賬戶,未來幾天還將有“數十萬”個賬戶被封禁。據估計,受該法案影響的兒童將有約100萬人。

也有人提前發出了告別貼

Mina生活在悉尼,她13歲的兒子在這Instagram和Thread上都有賬號,但卻並沒有什麼激烈的反應——因爲全班孩子都會用VPN。她告訴我,用兒子的話說,“大家只是有點煩”,如此罷了。

十幾歲,恰恰是“大人不讓做什麼,就非要做什麼”的大好年紀。禁令當前的青少年們,早早找好了各種辦法。

爲澳洲這一禁令提供技術諮詢的,正是英國政府聘請的年齡覈查認證計劃公司(Age Check Certification Scheme)。該公司在半年前出具報告稱,禁令實施“不存在重大的技術障礙”。然而繼英區用《死亡擱淺》成功糊弄人臉識別系統之後,澳區的13歲的女孩不到五分鐘就再度智取了這一“世界領先”的系統:她把媽媽的照片放到鏡頭前,輕鬆通過了Snapchat的人臉識別,系統還得謝謝她覈實了年齡。

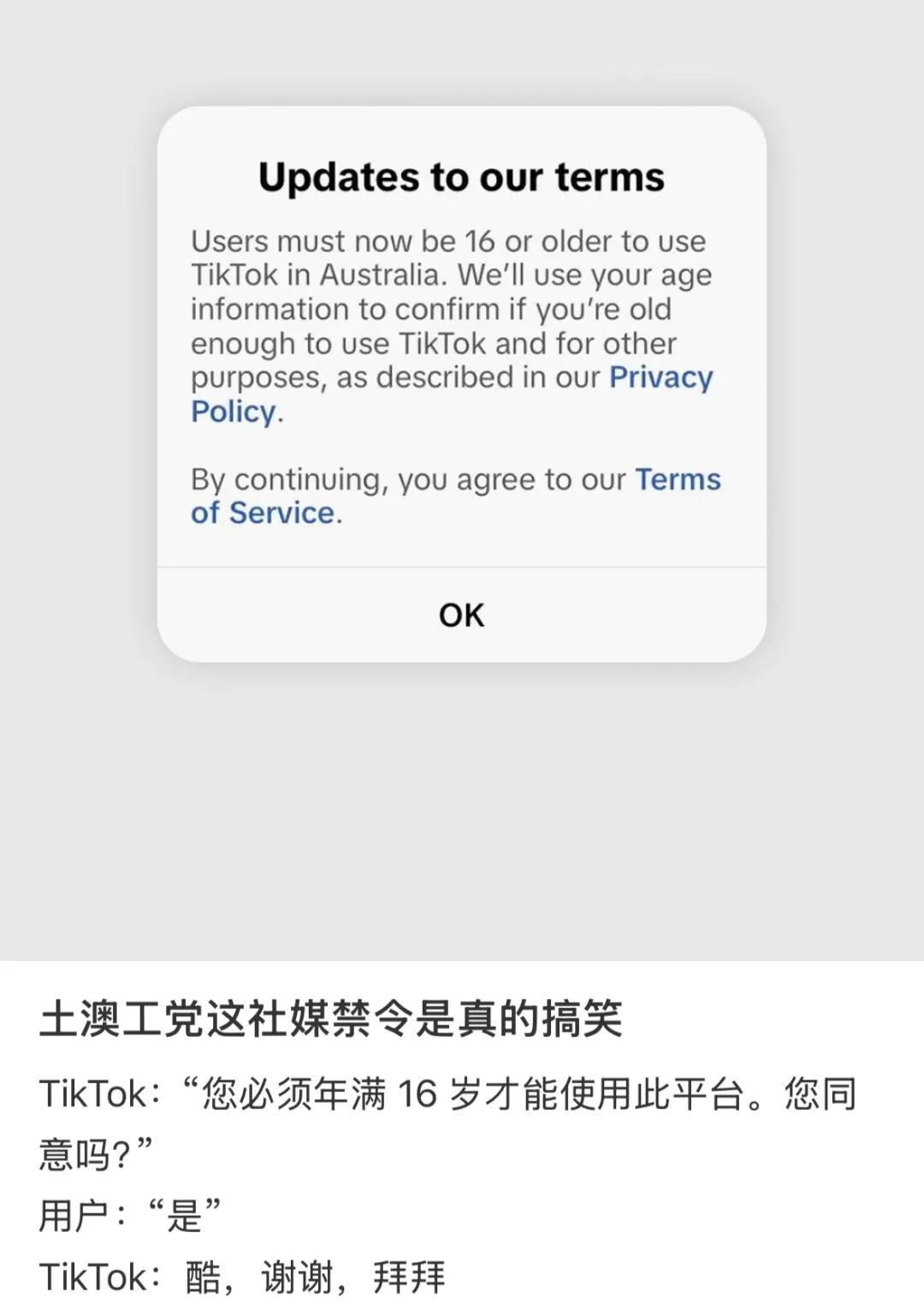

TikTok在一份聲明中表示,將結合技術和人工審覈來檢測用戶年齡,因此目前簡單地選擇“是”後仍可正常使用

這些簡單的小手段,讓所謂的“最嚴禁令”顯得像一個笑話。在很多方面,它也顯得倉促而草率。

如果嫌VPN和糊弄刷臉麻煩,青少年總還能當一把數字難民,轉戰其它平臺。據Sensor Towers數據,前段時間澳區App Store的應用商店榜上,一個鮮爲人知的社媒Yope直接從三百位開外一躍到了榜首;排第二的,則是字節跳動旗下的Lemon 8——這款與Instagram對標的應用,此前只能在二三十位徘徊。

這印證了反對者的擔憂:禁令通過動態拉清單的方式要求平臺自查,那麼總會有新平臺先一步冒出來,把監管變成一場打地鼠的遊戲。

Tik Tok refugees的風波爲小紅書打開了國際知名度,如今也能看到一些澳區的華裔“移民”

此外,法規只要求確保16歲以下的未成年人不能擁有或維持賬戶,這帶來了相應的漏洞:在Youtube和TikTok上,用戶在登出狀態下仍然可以滑動觀看並分享短視頻。

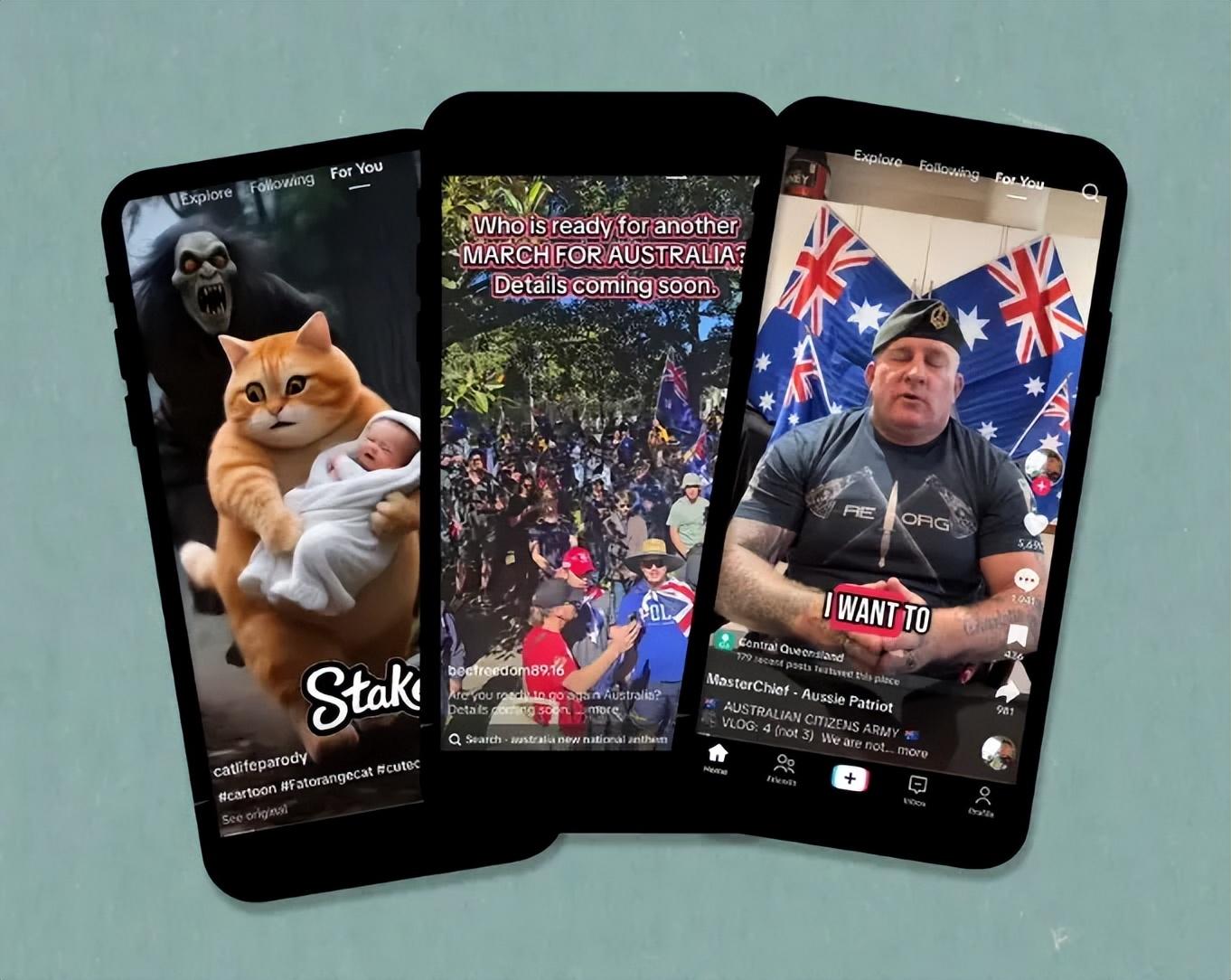

衛報記者用一部“白板”iPhone做了個實驗,發現登出狀態下,平臺算法反而會源源不斷地送上更多少兒不宜的內容,諸如新納粹頌歌、博彩廣告、反移民集會、陰謀論……

對此,澳大利亞網絡安全部的回應顯得有些空泛:推薦功能可能仍會運行,但平臺不得“破壞法律的意圖,或讓年輕人接觸有害或不適合年齡的內容”。

未登錄的TikTok用戶,能看到的有左圖中一段博彩公司的AI生成廣告,以及中右圖裏的反移民集會

另一邊,不少對禁令有效性的質疑也源於其懲罰力度不足。有業內人士指出,罰款即便開到上限,對於科技公司來說可能也不過是“灑灑水”的經營成本。例如單就Facebook一個平臺,不到兩個小時的全球收入就能覆蓋這一罰款。

這相應地帶來了另一個問題:既然法律已經要求社媒對16歲以下的未成年人關上大門,那麼平臺就更沒什麼必要去完善平臺上的青少年保護機制。已知現行的技術手段根本攔不住青少年,那麼衝浪誤入深水區的幾率只會不減反增。

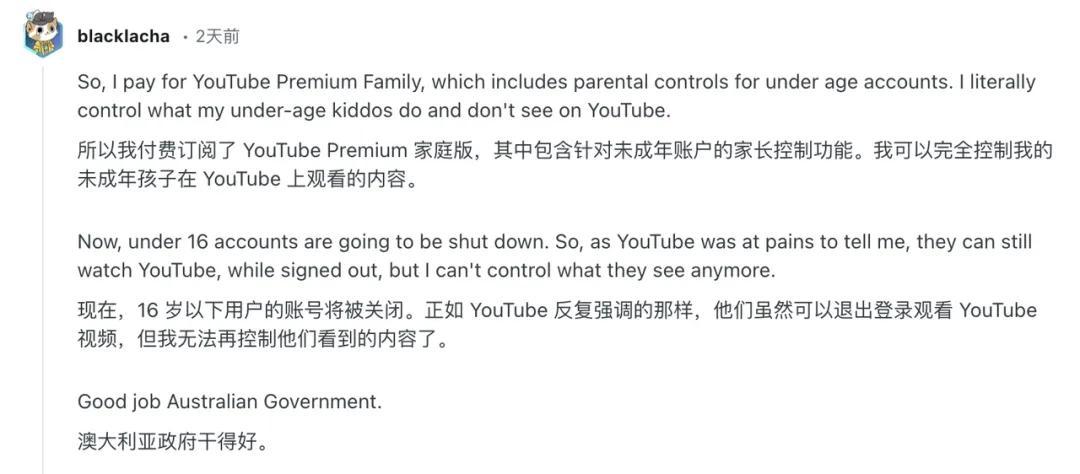

有家長抱怨,禁令直接幹廢了Youtube的家長控制功能

此前歐美傳統中,父母是保護未成年人的第一責任人,因此在互聯網的使用上,往往採用家長負責的“軟性指導”,例如提供家長控制工具、推行分級制度。

而這次澳洲的社媒禁令之所以被稱爲“最嚴”,關鍵在於它徹底取消了“家長批准豁免權”——未成年人只要未達年齡線,無論父母是否同意,都無法註冊使用。不過,違規本身並不追責家長或孩子。

澳洲政府對此的解釋是,這可以減輕父母扮演監管角色的負擔。但,這並不意味着家庭教育責任能夠外移。目前的技術手段(包括所謂的AI年齡識別)也遠稱不上可靠,指望以此取代家長的持續參與與判斷,並不現實。

2

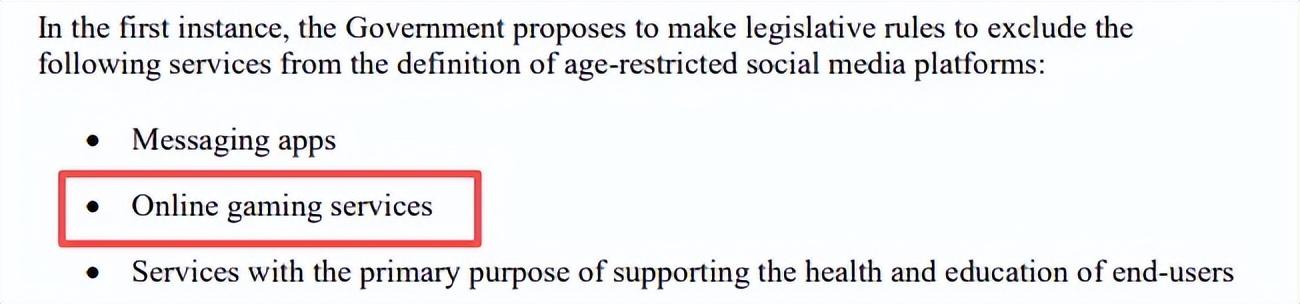

未成年人保護責任的轉移,源於家長們的“敵人”從遊戲變成了社媒。

細看澳洲網絡安全部列出的清單,可以把靶子更精準地定位到算法。例如Roblox和Discord,雖然同時有遊戲和社交的屬性、在年輕人中大受歡迎,也令不少家長很頭大,但並不在被禁之列,原因在於它們並沒有依託算法無限滾動的信息流。

法案裏甚至明確把遊戲除外

負責推動社媒禁令落地的通訊部長安妮卡·威爾斯曾在公開講話中,把算法類比成毒品,因其設計就是爲了使人成癮,對於發育未全的青少年,社媒就成了網絡欺凌的溫牀、焦慮情緒的放大器、信息繭房的締造者、同輩壓力的傳播渠道以及潛在不法分子的工具。

這或許並非聳人聽聞,早在2017年,Facebook前總裁就曾在一次公開講話中表示,平臺的設計本意就是利用人類心理弱點,靠隨機的多巴胺刺激最大化佔據用戶的注意力。

遊戲裏,玩家至少還是內容的消費者,而在社媒運轉中,用戶卻是平臺最大的資產。在這一基礎上再談青少年保護,就構成了一套“設計社媒算法的科技公司唯利是圖,危害青少年”的敘事。

在澳大利亞,大部分家長們面對這樣的說法,都會毫不猶豫地跟一句“社媒太壞了”。民調顯示,在禁令生效前夕,有77%的澳大利人都對其表示支持,許多家長接受採訪時毫不掩飾地譴責科技巨頭的不作爲,“早該管管了”。

這種輿論的瀰漫和形成,可以追溯到去年5月,澳洲最大的報業集團NWSA發起了一項名爲“讓他們做孩子”的社論運動,首先從民間提出了禁止16歲以下青少年使用社媒的主張。

隨後,NWSA旗下媒體通過採訪家長報道了多起社媒引起的慘案:他們的孩子因社交媒體上的霸凌、裸聊詐騙而自殺,或被算法困入身材焦慮的信息繭房,厭食症加劇而離世。

這些痛失孩子的家長,成爲了禁令堅定的支持者

不過最終直接撬動立法流程的,卻並非悲劇性的事件的累積,而是始於一本書。

根據路透社報道,澳洲社媒禁令的推出,肇始於一位州領導人閱讀了美國心理學家喬納森·海特的暢銷書《焦慮的一代》,這本書的核心觀點是,“高度依賴手機和社交媒體,造就了Z世代高發的精神危機,孩子們應該遠離網絡,多在現實中玩耍”。

受此書啓發,該州迅速落地了針對14歲以下兒童的社媒禁令,由此引起了聯邦政府的注意。6個月後,全國性的禁令就在澳洲總理的大力推動下迅速問世了。

值得注意的是,自《焦慮的一代》出版以來,有多位心理學家和研究者指出它的因果推論過於簡單,忽略了大量混雜的重要變量,例如經濟壓力、社會環境變動、疫情、學業壓力、家庭變化等。

但它的影響力仍然勢不可擋——某種意義上,它擊中了家長們真實的脆弱:他們也同樣是“焦慮的一代”。

全面禁止的背後是焦慮的全面爆發,而這並非澳大利亞獨有的現象。新加坡數字發展與信息部今年的一項調查顯示,大多數家長認爲自己有責任引導孩子的數字習慣,也有九成人已經採取了措施,但只有37%的家長認爲自己有信心能負好責任。同時,超過半數的家長希望政府能夠提供更多支持。

在家長們看來,自己要面對的不光是一個管不住的孩子,還有小小的發光屏幕裏,隨時可能吞噬注意力、情緒和社交的算法黑洞。

於是,在全球輿論層面,“政府該管管社媒”變成了超越國界的共識。

在輿論壓力下,各國政府也開始了行動。今年,不僅有英國、歐盟就制定了類似的數字安全法規,美國也開啓了一場審判,彙集了數百起家長和學區的索賠,指控包括Meta、TikTok和YouTube在內的多個平臺設計了令人上癮的機制,並明知故犯地掩蓋了傷害。

這場審判中,扎克伯格被要求親自出庭作證

而在澳大利亞的激進的全面禁令引發全球關注後,馬來西亞通訊部長就在記者會上表示,正在制定相關的法規,確保社媒平臺不允許13歲以下的用戶訪問。丹麥也宣佈達成協議,禁止15歲以下的未成年人訪問社交媒體,並可能在2026年中立法。美國類似的呼聲也隨之越來越高,共和黨人和民主黨人開始一致推動《兒童遠離社交媒體法案》進入國會。

對於未成年人使用社媒的焦慮,可以說是環球同此涼熱了。

3

在澳洲,政府多少也意識到了輿論似乎有些過於洶湧,多次試圖降低大衆會對該法案一夜之間解決所有問題的期待。

不過與此同時,更多支持者,例如通訊部長安妮卡·韋爾斯,卻着力渲染着一副理想化的新現實:12月10日那天過後,孩子們會立即神奇地放下手機,或是在陽光下歡笑着踢球、玩耍,或是拿起一本恬靜的書,或是和家人朋友進行面對面的深入交流,或是開始興致勃勃地嘗試學習一門新語言。

對於這樣的願景,一名12歲的澳洲女孩給出了簡明扼要的評價:“白癡。”

在《華爾街日報》的採訪中,另外一名女孩提出了自己的困惑:你在16歲的時候能工作,能申請學習駕照,爲什麼就不能有社交媒體呢?

與智能設備相伴成長的Z世代,是所謂的“數字原住民”,他們認識世界與認識自我的方式都已被數字化深刻重塑。指望全面禁止在短期內創造奇蹟,反而忽略了現實中那些立刻就能看見的反效果。

前文提到的家長Mina跟我說,她的兒子所在的學校裏,一個年級裏整個亞裔族羣加起來才只佔了不到10%。對孩子來說,華人家長最看重的“學習好”沒什麼意義,還是得靠孩子感興趣的共同話題才能融入社交——要麼運動,要麼遊戲,甚至是社交平臺上的一個梗。

一位心理健康服務機構的負責人表達了類似的擔憂,他指出在澳大利亞,有73%的年輕人通過社交媒體尋求心理健康支持,尤其是對於性少數羣體而言,如果剝奪社媒平臺,相當於一下子抽走了他們的支持網絡,會讓那些弱勢的孩子們更加孤獨。

前澳大利亞網絡安全部的兒童專員則坦言自己驚訝甚至沮喪:多年來,她一直遊說政府加強兒童的網絡保護措施,卻沒想到最終他們選擇的是如此粗暴的工具。就像聯合國兒童基金會在一份聲明中警告的那樣,這項禁令可能會鼓勵兒童訪問監管較少的互聯網部分,並且會在孩子在單獨上網時失效。

這種監管力度和關注,本來可以用來探索其它更好的辦法。

來自青少年的聲音,尖刻地指出了“一刀切”是一種“懶政”。倡議組織“數字自由計劃”聯合兩名15歲青少年,共同向澳洲高等法院提出訴訟,其中一位原告 Noah Jones直言:“我們對一個偷懶、從未投資孩子數字安全教育,卻一味禁止16歲以下青少年上網的政府感到失望。”

青年媒體6 News的創始人萊昂納多·普格利西一直公開反對該禁令,11歲時他通過Youtube創辦了自己的在線新聞頻道,因此認爲禁令會導致年輕人只能看到居高臨下或盛氣凌人的新聞,而失去自己的聲音

即便拋開這些“戒斷期”裏可能的陣痛,更大的問題仍未被回答:剝離社交媒體之後,成年人究竟將孩子們拖入了怎樣的現實世界。

不少家長向我提起,隔三岔五就能在澳洲媒體上看到青少年自殺的新聞,印象最深的一起發生在去年——但與社媒並無關聯。當時,在悉尼一所著名的女校Santa Sabina College,一名12歲的女孩夏洛特因被同學霸凌而自殺。早些時候,該校的一名職員也在提起辭職後自殺,生前抱怨校園欺凌文化已不可忍受。

澳大利亞青少年心理健康研究所主任曾無奈地表示:“澳大利亞的校園欺凌發生率位居世界前列。”社媒確實放大了霸凌,但對未成年人關掉社媒,長久存在的霸凌文化也不會憑空消失。

澳媒報道中,夏洛特在自殺前曾用手機聯繫自己校外的朋友

再把視野放大,現代化早已切碎了孩子的現實玩耍空間,智能手機因此才趁虛而入。

美國心理學教授彼得·格雷長期研究社會環境對兒童發展的影響,他的觀點更像是把這場爭論重新撥回到起點:過去幾十年,城市化的飛速發展帶來了家長對治安問題的過度擔憂;家庭和學校的安排更強調學習、保護,使得兒童自發探索的“第三空間”逐漸消失,生活變得過度受控、缺乏自由。

換句話說,孩子之所以沉浸於社交媒體,是因爲現實世界沒有足夠機會讓他們獨立、自主地玩耍和互動。

例如在全世界都緊盯澳洲的時候,人們好像都忘了,中國已經“超前”了不知道幾個版本。國內的現狀,似乎恰恰可以構成《焦慮的一代》的反例:學校普遍不準帶手機,家長將網絡視爲洪水猛獸、只給孩子一隻電話手錶,平臺以防沉迷和青少年模式限制使用時間……

學校、家庭和社會確實是在盡全力推遲和限制孩子們玩手機的時間和場合,但青少年心理疾病的患病率只增不減。

我們需要承認,童年並非是在社交媒體的單維作用下被重塑成今天的樣貌。孩子們在陽光草地下奔跑玩樂的美好時光,無法靠單純禁止社媒,就能從現代化的洪流裏打撈回來。

如果現實世界沒有改善,禁令或許只會被繞過或者造成牴觸。

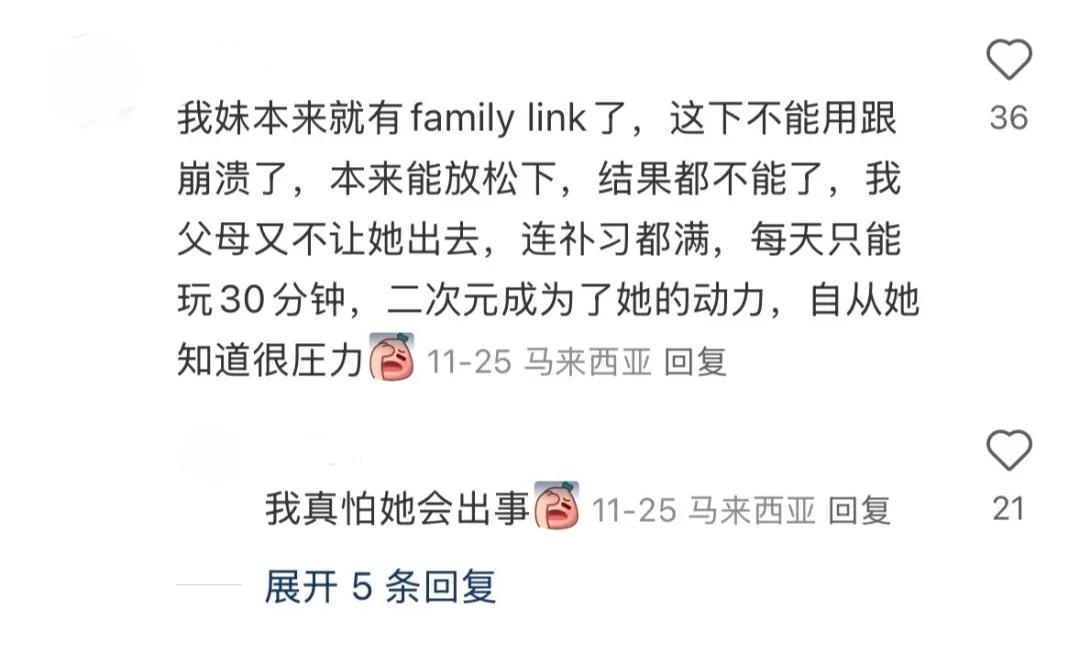

在即將推行類似法規的馬來西亞,有人便因學業壓力而擔心未成年的妹妹出現心理問題

澳大利亞這道禁令到底會成爲全球的“標杆”,還是倉促落幕的實驗?答案恐怕得放到更遙遠的未來纔看得清。只是每一次關於孩子、關於教育的試驗,都需要近乎殘酷的時間來證明成敗。成長來得太快,世界卻總是慢半拍。