爲何紅極一時的臺中盆“跌下神壇”?不解決這一問題,終會被淘汰

咱們做飯洗碗時最糟心的事兒,莫過於檯面上的水和飯粒要蹭半天才能弄進水槽,或者水槽邊緣的玻璃膠發黑發黴,擦都擦不掉——這些“水槽痛點”,幾乎每個家庭都遇見過。

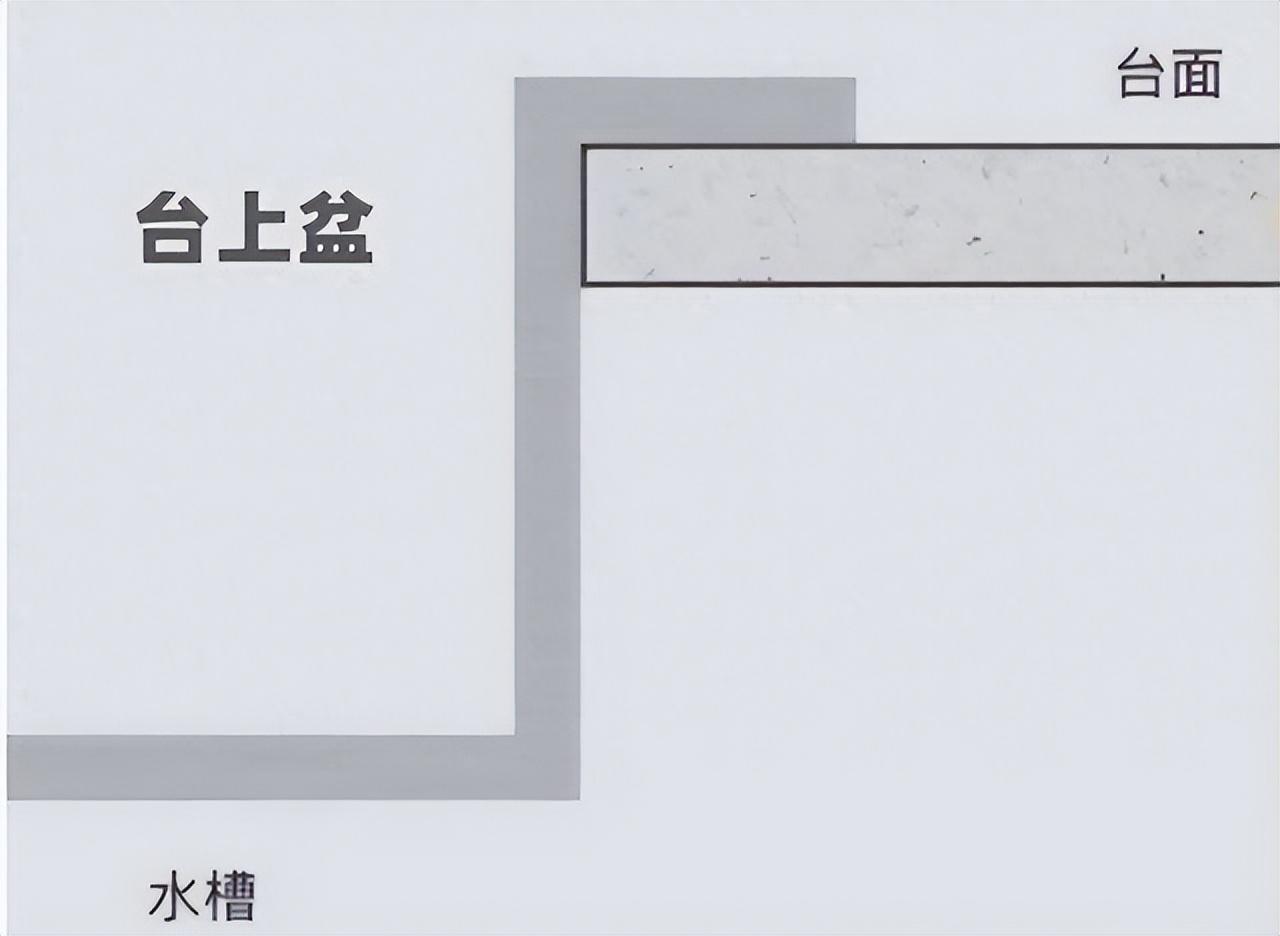

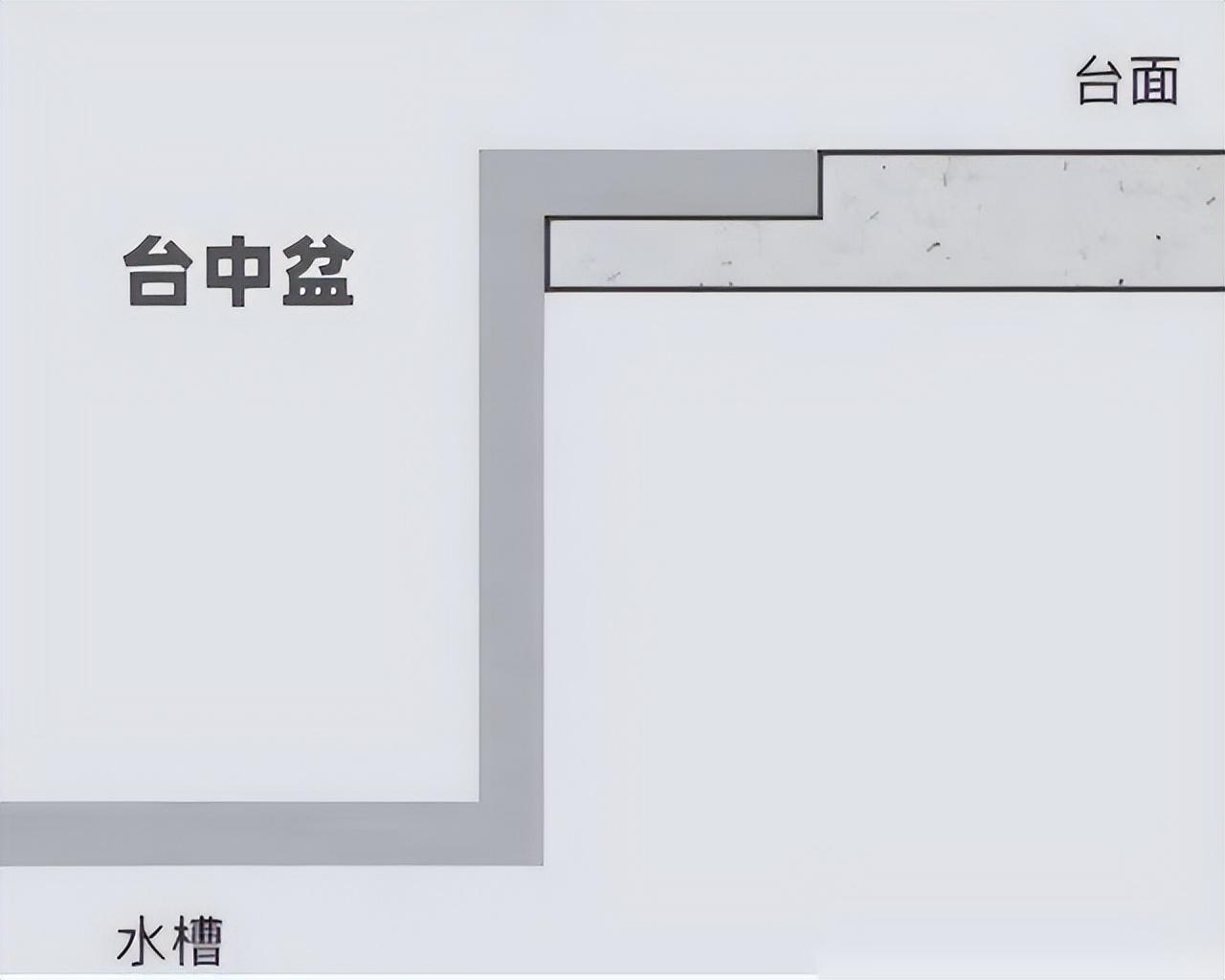

當初臺中盆剛火的時候,我身邊好多朋友都心動了:既能像臺下盆那樣一擦就乾淨,又能像臺上盆那樣結實耐造,這不就是“水槽界的完美選手”嗎?

結果裝完沒幾個不吐槽的——我鄰居家去年裝臺中盆,師傅開孔開深了,水槽比檯面低一點,每次洗碗水都積在縫裏,沒倆月就發黴發黑;另一個朋友更慘,師傅手抖把水槽邊緣切斷了,檯面和水槽都廢了,扯皮扯了半個月才賠到錢。

其實臺中盆的“理想設定”是真的好,但現實裏的“安裝bug”把它的優點全磨沒了:手工開孔要絕對精準,差1毫米就會要麼水槽高於檯面(像臺上盆一樣卡髒),要麼低於檯面(積水發黴),要麼縫隙太大(打膠後照樣發黑)。

更要命的是,現在大部分師傅還是手工開孔,哪有那麼準?

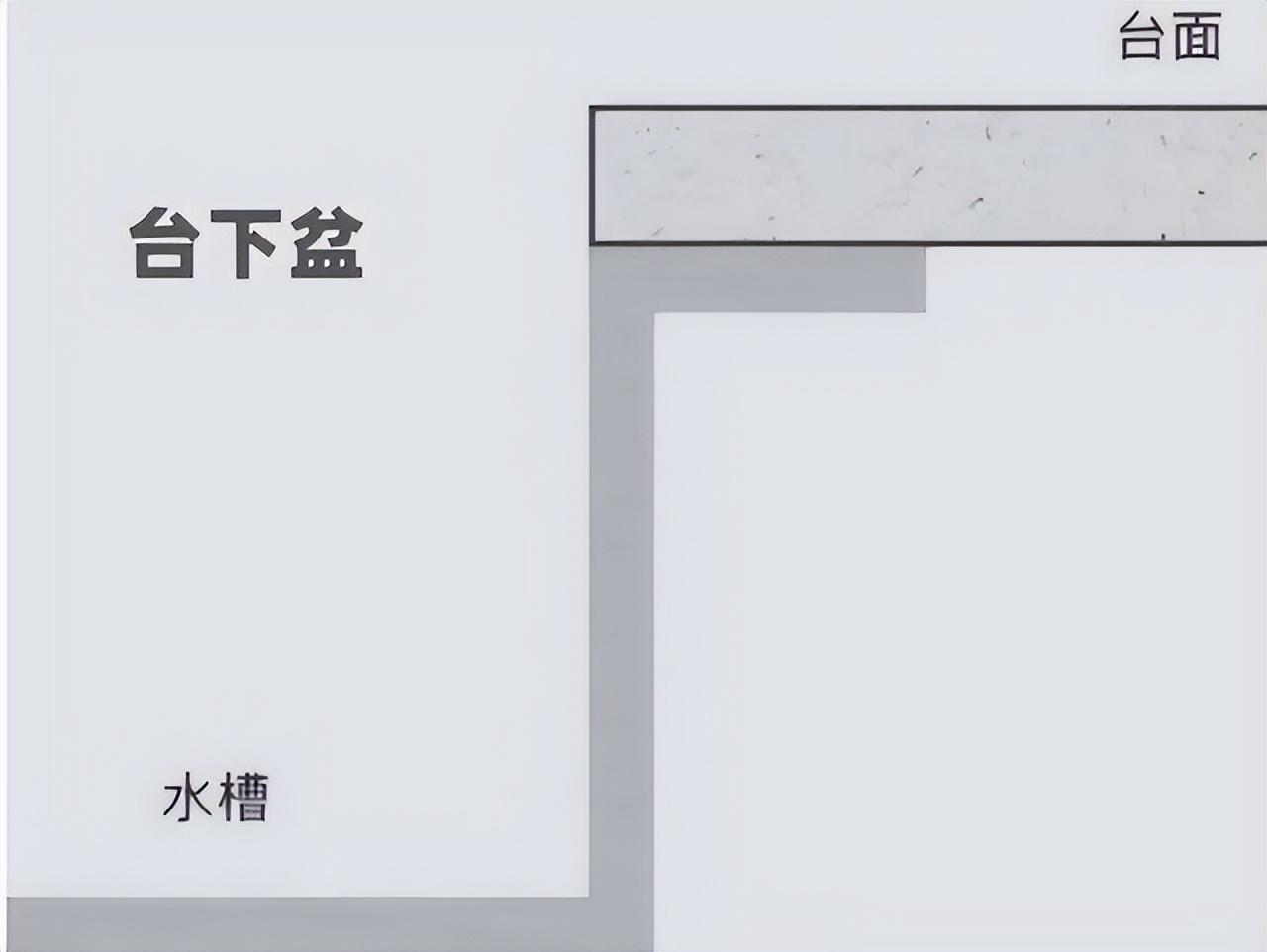

反觀臺下盆和臺上盆,這兩年可是偷偷“進化”了——

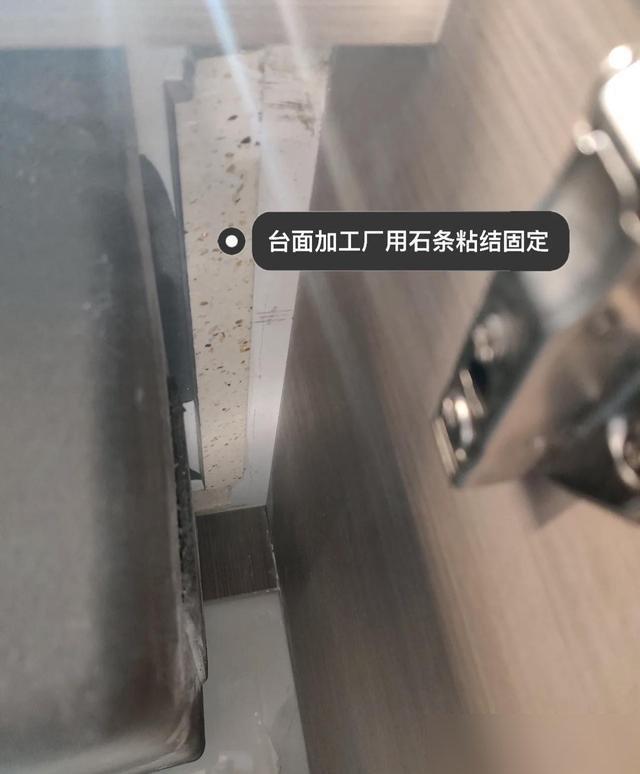

臺下盆以前最怕“掉盆”,現在有了卡扣加固工藝,再加上第二代可摺疊支撐杆,牢固程度堪比臺上盆!我家今年裝的臺下盆,底下還能裝拉籃放洗潔精、鋼絲球,空間一點沒浪費。而且師傅都會注意:臺下盆的開孔要比水槽小2毫米,這樣水槽能“卡”在臺面上,不會留縫——我特意跟師傅確認過,他說“這是基本操作,放心”。

臺上盆也沒被拋下,現在有“超薄邊緣”的款式,邊緣只有2-3毫米厚,雖然還是要打玻璃膠,但至少不會像以前那樣“凸出來一塊卡髒東西”。我媽家去年換了個超薄臺上盆,她說“現在擦檯面輕鬆多了,飯粒一蹭就進水槽,比老臺上盆強十倍”。

至於大家最頭疼的“玻璃膠發黴”,其實有倆解決辦法:一是用MS膠(目前廚衛防黴最好的膠),我家廚房用了半年,沒發黴,就是有點發黃,總比發黑強;二是用除黴啫喱——我親測有效!

上次洗衣機膠圈發黴,晚上厚塗一層,第二天早上一擦,黑毛全沒了,連冰箱門膠條、馬桶底的發黴都能用,比84方便多了(84還要稀釋,還刺鼻)。

說到底,臺中盆不是“不好”,是“安裝門檻太高”。除非哪天有工廠能把水槽和檯面“一體化生產”,用機器精準拼接,不然普通家庭真的沒必要冒這個險——畢竟咱們裝水槽是爲了方便,不是爲了“挑戰師傅的手藝”。

現在臺下盆這麼香,既能好打理又結實;臺上盆也有“超薄款”,搭配好膠和除黴啫喱完全能解決痛點。你說,咱們何必死磕那個“理論完美”但“現實翻車”的臺中盆呢?

最後想問大家:你們家水槽是臺上、臺下還是臺中?

有沒有遇到過發黴或掉盆的問題?

評論區聊聊,咱們一起避坑!