王宏圖 | 創造的雙重面相:至福與深淵

在當代美國聲名卓著的電影人伍迪·艾倫眼裏,瑞典電影導演、編劇英格瑪·伯格曼“可能是自攝影機發明以來最偉大的電影藝術家”。他編導的《野草莓》《第七封印》《假面》《呼喊與細雨》《芬妮與亞歷山大》等作品已成爲20世紀下半葉電影史上的經典之作。他的自傳性作品《魔燈》展示了其幼年生活和創作靈感的起源、發展,而新近問世的兩大卷《伯格曼工作筆記》則爲人們考察他的創作孕育成形和發展提供了第一手的文獻佐證,讀者彷彿潛入他的工作室,近距離地探視他創作的全過程,看到拍攝一部影片的動機如何產生,隨後如何擴充、膨脹;有時它會發生奇異的變形,原來的構想被丟棄,從藤蔓叢生的混沌中衍生出另一部作品的構思。這一非常人所能體驗的歷程中交織着欣喜、陶醉、不安、沮喪與絕望等雜多不一的心緒,它們有時來無影去無蹤,就像伯格曼本人所說:“由憤怒、孤單、厭倦、接觸的需要、渴望和焦慮構成的一聲尖叫就憋在嗓子眼兒裏。一聲巨大的、無言的尖叫就憋在那兒,它想出來。但是它幾個小時以前還不在那兒。並且明天也許就在了。”

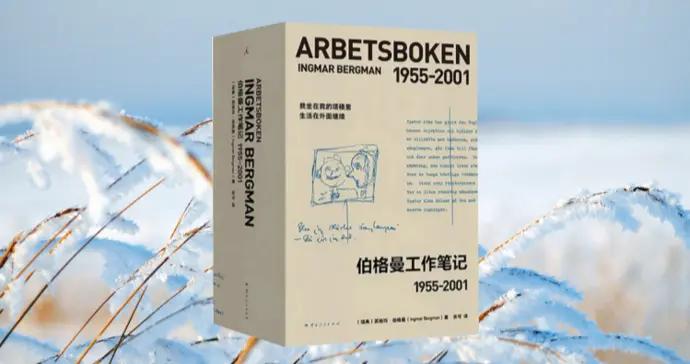

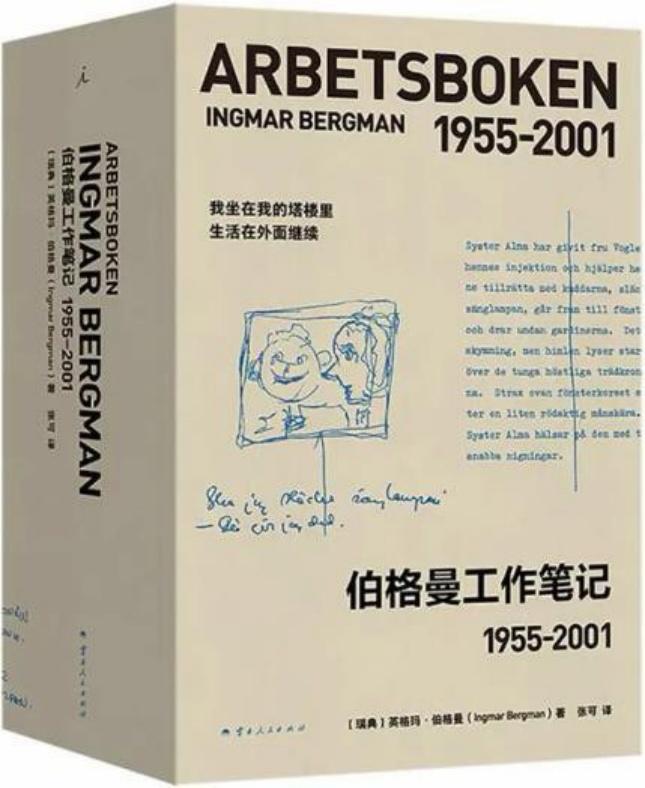

《伯格曼工作筆記:1955-2001》,[瑞典]英格瑪·伯格曼 著,張 可 譯,雲南人民出版社2025年出版

一部影片呈現在觀衆眼前時,它已是最後的成品,通常人們難以從它或靚麗絲滑或渾然一體的畫面中全方位地體察到其孵化發育的艱辛歷程。毋庸置疑,一部影片給觀衆帶來諸多情感上的震盪、認知上的啓悟以及審美上的喜悅,照理說影片的創造者得到了神靈的寵愛,讓他得以幸運地向世人獻上一份厚禮。然而,頗爲弔詭的是,作爲創造者的藝術家在漫長的歲月裏則經受着大小不一的情感心智上的困擾與折磨,甚至會抵達厭世輕生的極致境地。從伯格曼筆記中多處可以找到這些症候:“一天,我跋涉在一片剛下過雪的雪地裏,步履緩慢地穿過荒野……一切是靜止的,潮溼的,樹木黑黝黝的,那些張牙舞爪的樹枝從雪地裏伸向無形的天空。心臟似要炸裂一般怦怦直跳,焦躁不堪。我停下,尖叫起來。把身體轉向各個方向,像發瘋一樣嚎叫。含混不清的瘋狂叫喊脫口而出,未受到任何牽絆與控制。後來我開始咳嗽,嗓子徹底嘶啞。沒有人看見我,也沒有人聽見我的聲音。”這些原本是神的寵兒的藝術家彷彿集體遭受了詛咒,徑直滑向無邊的深淵。

放眼中外文學藝術史,這似乎成了衆多作家、藝術家共同的命運:創作的狂喜陶醉與抑鬱焦灼相伴而行,難分你我。王國維在《人間詞話》提出的“人生三境界”之說也可移用來展示藝術家的成長曆程,從“昨夜西風凋碧樹,獨上高樓,望盡天涯路”不無迷惘的求索探尋,到“衣帶漸寬終不悔,爲伊消得人憔悴”的執着與堅持,最後臻於“衆裏尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”的勝境,它們將其一波三折的曲折歷程清晰地描摹而出。而德國作家托馬斯·曼的短篇小說《艱難的時刻》擷取席勒創作中的一個片段,栩栩如生地展示了藝術家創造的真實時光。不可否認,席勒有神思泉湧、下筆酣暢淋漓的高光時刻,但也無法逃避筆墨滯澀的晦暗光陰。那時他不是靠天賜的靈感,而是靠倔強的意志進行長時間的纏鬥——只有這樣才能完成作品。他自己也清醒地意識到,“天才不是輕輕鬆鬆,不是戲耍調笑,不是隨隨便便的一種能力。它從根本上是一種需要,是一種對理想的批判性認識,是一種不知足、必須不無痛苦地創造和提高自己的能力”,只有歷經這番歷練,承載着“響亮和閃光的形象”的作品纔會呱呱墜地。從這個意義上說,沒有在深重創作焦慮的深淵中徘徊逡巡過的藝術家難以塗抹流瀉出輝煌的詩章。

如果說強弱不一的絕望、焦灼乃至神智失常是藝術家面臨的深淵的全部,那其實還沒有將深淵的底細盡收眼底。在長年累月的創作過程中,藝術家嘔心瀝血,時刻不停地在深淵邊緣遊走。正如尼采在《善惡的彼岸》中說,“與怪獸搏鬥的時候要謹防自己也變成怪獸。當你長久地凝視深淵時,深淵也在凝視着你”,藝術家勇敢地與深淵纏鬥,一方面呈現出其意志的強勁偉岸,另一方面也將自己置於險境:他一不小心便會墜入深淵之中。在伯格曼的工作筆記中,不難發現他多次攀上人跡罕至的精神高原,但他自己也承認“那是一次巨大的激情投入和肉體痛苦”。到了晚年,伯格曼內心潛藏的對死亡的恐懼愈加強烈,他稱之爲“宇宙恐懼”,“我不知道它從何而來,也不知道它是如何壓縮的。我只知道它令人難以忍受,讓我變成一捆顫抖的血肉和神經。這有可能是一種與死亡有關的恐懼,但也有可能是一種莫名的畏懼”。

瑞典電影導演、編劇英格瑪·伯格曼

對於像柏格曼這樣的藝術家,死亡也並不全然是災禍,它意味着解脫與寧靜——這一私密性極強的情緒也反映在筆記中:“靈魂在一種微醺的狀態裏如失重一般迅速地移動着。我突然意識到,這就是死亡的感覺:一種解放,一種徹底的行動自由。這就是死了的感覺?靈魂迅速地移動着,不受任何阻礙,從不安和痛苦中解脫出來。”對死亡的這種讚美在19世紀初德國浪漫派文學中已初露端倪,詩人諾瓦利斯悼念其早夭的未婚妻索菲的《夜歌》便是極富代表性的例證。只要一息尚存,人無法完全擺脫對死亡的恐懼,但這一終極大限又給深陷於痛苦與煩惱中的人以安慰,彷彿在他們耳畔喃喃低語:一切都會結束,都會成爲過去。

然而,深淵的威脅是實實在在的,它會時不時對藝術家露出猙獰的面容。托馬斯·曼《死於威尼斯》中的原本清高自律的作家阿申巴赫,在威尼斯度假時不可救藥地迷上了波蘭美少年塔齊奧——他俊美的形象成了這位德高望重的老作家的滑鐵盧。當霍亂疫情爆發時,阿申巴赫爲了他鐘愛的美少年,毫無畏懼地留在威尼斯,直至染疾身亡。作品臨近結尾的一段話對他失控瘋狂的行爲作了註解:“秀麗的外形和超脫會使人沉醉,並喚起人的情慾,同時還可能使高貴的人陷入可怕的情感狂瀾裏……它們也同樣會把人引向深淵。”在威尼斯的海灘上,阿申巴赫癱在臥椅上,以自己肉身的毀滅見證了自然情慾的巨大威力,也映射出藝術家難以逃避的困境。

在伯格曼心中,與深淵相對抗的除了創造,便是愛能給人心靈帶來的撫慰了。伯格曼提到20世紀法裔精神分析學家伊尼亞斯·萊普的話:“在克服死亡恐懼的鬥爭裏,似乎只有爲生活賦予一種強烈的愛才是最高明的對策——也可能是唯一有效的對策。我們必須清楚,人實際上隨時有可能會死,但即便如此,我們也要活得永遠不會死去一樣——這是對死亡恐懼的昇華,也是解決這一問題唯一現實的方式。”這或許正是伯格曼這部筆記給人們最大的啓示。