機器人已學會人類微表情?青年AI“卷王”齊聚WAIC思辨

一位有着超仿生人臉的機器人正對着鏡子練習表情:蹙眉、撇嘴、沉思、歪頭……它的皮膚帶着自然的血色,眨眼頻率與人類相仿,能做出各種細膩的微表情,交流傾聽時甚至會不自覺地搖頭晃腦。

如此真實又科幻的一幕,出自首形科技創始人胡宇航之手,他剛剛獲得“世界人工智能大會青年優秀論文獎”2025年度獎項。

首形科技機器人正對鏡自監督學習表情。(圖/首形科技公衆號)

昨天舉行的2025年世界人工智能大會青年科學家思辨沙龍彙集了一羣腦洞大開又腳踏實地的年輕人。他們研究方向各異,但都奔着同一個目標:做最前沿的AI。

活躍在AI前沿的年輕人

胡宇航的論文首次系統探討了人機面部表情共同表達機制,爲情感計算與社交機器人設計提供了重要理論與實踐支持,得到了評審委員會的高度評價。

這是他第二次參加世界人工智能大會(WAIC)。與上次不同的是,他的身份已從學生變爲一名AI創業者。他在上海創立的首形科技剛滿一歲,專注於超仿生角色人形機器人研發,近期剛官宣完成Pre-A輪融資,獲得了招商局創投、深創投,奇績創壇、智元機器人等知名投資機構和企業的青睞。

胡宇航選擇的方向幾乎無人涉足,但他堅定地認爲,AI能夠讀懂人類的情感,而“人臉”是最佳載體。就像嬰兒最初無法理解表情含義,需要通過持續的模仿和交流來學習,機器人亦然。胡宇航解釋說:“只有具備一張真正的人臉,機器人才能擁有表達自身情感、反饋他人情感的載體,進而理解人類的喜怒哀樂。”

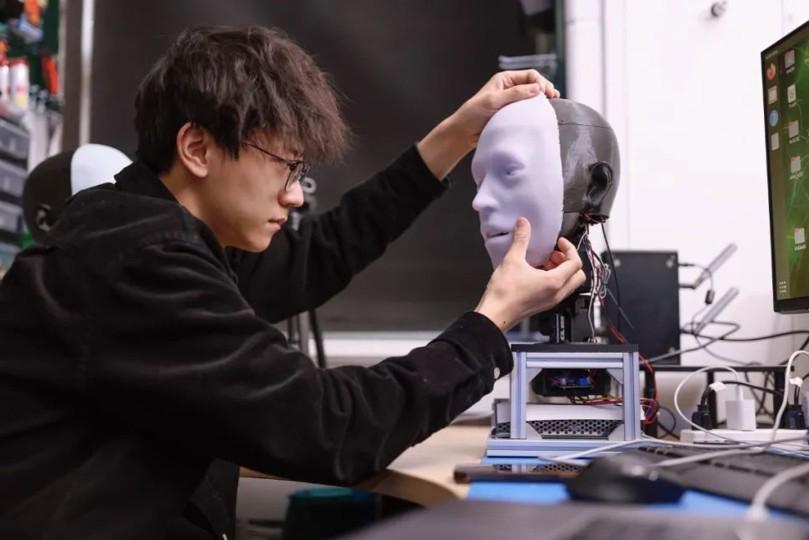

胡宇航在實驗室(圖/首形科技公衆號)

目前,首形科技團隊近20人,匯聚了計算機、大模型、材料學等多學科人才,甚至包括電影和美術領域的專業人士。談及未來規劃,胡宇航希望將團隊規模擴大一倍,並計劃爲機器人“人臉”添加毛髮、支持模塊化更換髮型,以進一步提升擬人化程度。

沙龍現場,像胡宇航這樣活躍在AI研究前沿的年輕人不少。來自復旦大學的90後研究員尤佳專注於“AI for Medicine”(人工智能賦能醫療)。今年初,他以第一作者身份在國際頂刊《細胞》上發表論文,構建了迄今最全面的人類健康與疾病蛋白質圖譜,並結合人工智能算法構建疾病診斷預測模型,探究藥物治療新靶點。

27歲的徐智昊主攻智能芯片與系統,他以“大規模光芯片太極賦能160-TOPS/W通用人工智能”的論文斬獲青年優秀論文獎SAIL獎。他的成果不僅獲得國內外同行高度評價,還入選“2024年度中國科學十大進展”和“2024年度中國半導體十大研究進展”。

如此強勁的新生力量,令同濟大學計算機科學與技術學院教授、上海市計算機學會副理事長丁志軍感概:“如果晚生20年,我恐怕都進不了這個會場。”

讓更多新生力量“被看見”

在AI這個充滿活力的領域,年輕人的身影無處不在。人工智能先驅艾倫·圖靈建立圖靈機時只有36歲;“稚暉君”彭志輝創立智元機器人時不過30歲;年初席捲全球的Deepseek核心團隊成員大多爲應屆畢業生……

近期發佈的《2025AI技術人才供需洞察報告》顯示,AI技術人才結構呈現顯著年輕化趨勢:30歲以下人才佔比59.90%,其中25至30歲年齡段佔比高達38.33%。如何爲年輕人創造更多“被看見”的機會,始終是上海的關注點和着力點。

2018年,世界人工智能大會落戶上海;2020年,上海市科協在大會中首次設置了“世界人工智能大會青年優秀論文獎”。6年間,該獎項已評選出119篇獲獎論文,獲獎者平均年齡僅約30歲,他們以蓬勃的創造力,爲AI研究領域注入了強大的青年動能。

2025年世界人工智能大會青年科學家思辨沙龍交流現場(圖/上海科協)

6年來,世界人工智能大會青年優秀論文獎共收到近百家高校、研究機構及企業的1064篇投稿,其中衆多來自於《自然》《科學》等國際頂刊或頂級學術會議。論文投稿領域涵蓋AI for Science(科學智能)、大模型、多模態數據分析、機器學習、智能感知技術、自然語言處理等多個領域,反映了當前AI研究的前沿與熱點。

爲更好遴選出代表學科前沿發展方向的優秀論文,青年優秀論文獎組建了一支強大的評委陣容,包括中國工程院院士潘雲鶴、李德毅、戴瓊海、蔣昌俊,中國科學院院士張旭,日本科學院院士任福繼、歐洲科學院院士徐雷等。通過嚴格的多輪雙盲評審機制,更多AI青年脫穎而出,爲行業發展持續賦能。