文少卿 | AI+考古:一場全生命週期的學科變革

AI+考古:一場全生命週期的學科變革

——訪復旦大學科技考古研究院副教授、教育部國家發展與智能治理綜合實驗室副主任文少卿

人工智能與人文社會科學的融合發展正不斷取得新的突破。隨着AI技術在考古學中的廣泛應用,有人預測,AI考古學可能會接替分子考古學,爲考古學帶來第三次革命。然而,在文少卿看來,AI與考古學的結合尚不能被視爲第三次革命,至少目前還未達到這一程度,但可以肯定的是,AI已經全面進入考古學領域,從發掘、保護到考古研究再到展示、傳播,深刻影響着考古學全生命週期的生態。

提升考古的精確度和效率

在考古的發掘階段,核心是尋找遺址遺蹟。傳統方法是根據經驗到處勘探,但通過對衛星和遙感數據的AI分析,可以初步在無人區或偏遠地方識別出候選遺址,再通過實際調查快速定位。這不僅大大提升了精確度和效率,也解決了一些遺址難發現、難保護的問題。文少卿介紹,現在的考古發掘越來越重視考古遺址的信息原位提取,以便後期做各種數字化轉成,或進行面向公衆的考古全過程記錄傳播。AI介入,就可以實現考古遺址的數字孿生和實時仿真。

在考古研究最耗時耗力的兩件事情上,AI也凸顯了強大優勢:一是對出土的陶瓷、金屬器物以及人骨、動物、植物等生物類材料做鑑定;二是動輒以噸計的陶瓷殘片需要整理並拼接出完整器。通過AI技術加持的專業數據庫,不僅可以快速判斷、鑑定,還可以通過算法快速把殘片拼成完整器物。此外,一些古字畫、壁畫的修復也越來越多地藉助AI工具。目前,有些高校正將考古學報告、研究文獻進行結構化整合並構建知識圖譜,或將推出垂域考古大模型,爲考古學研究提供便利。

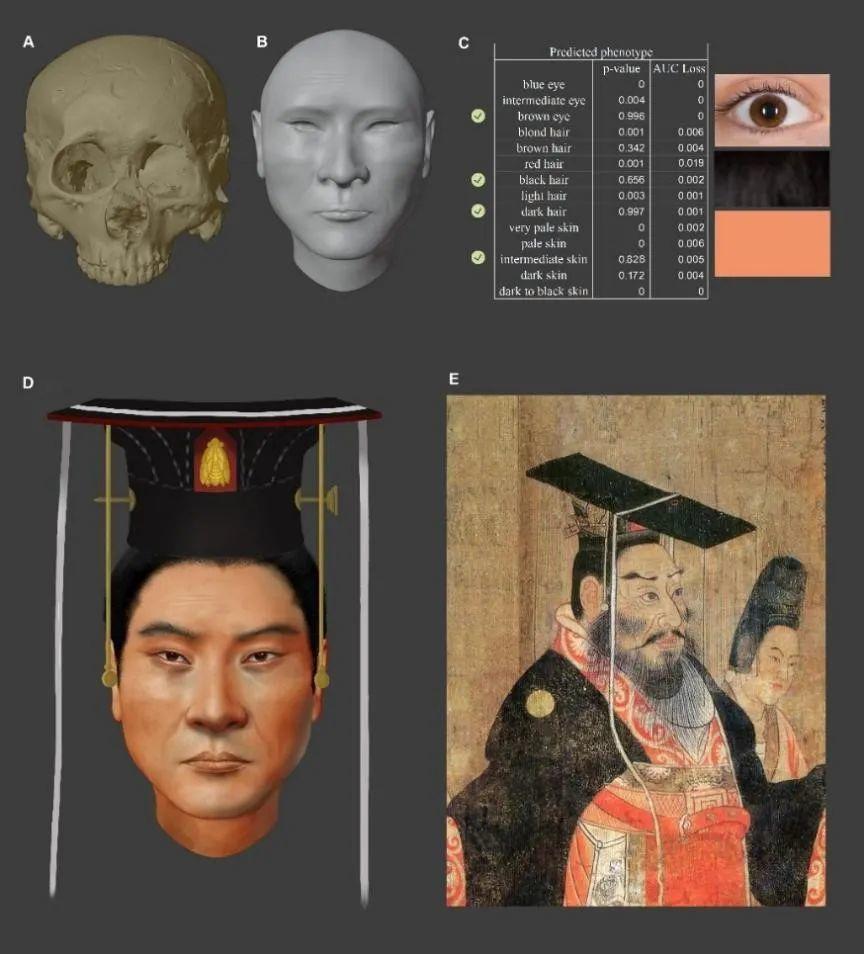

去年,文少卿的團隊在陝西曆史博物館舉行了關於北周武帝宇文邕夫婦的科研成果展。展覽上沒有一件文物,都是藉助科研成果來講述北周武帝和阿史那皇后的故事,其中最有特點也最受小朋友歡迎的,是一個可以進行互動的北周武帝“數智人”。而這個數智“北周武帝”就是團隊藉助復原的北周武帝形象、歷史文獻材料和研究內容,利用AI大模型“訓練”出來的。

文少卿團隊成功從北周武帝遺骸中提取DNA、測序和進行羣體遺傳分析,並結合歷史學、考古學等進行多學科解讀。資料圖片

AI向善的作用和挑戰

多年來,文少卿團隊還將AI技術用於爲無名烈士復原容貌、尋找親人。從2015年開始,團隊就在全國各地開展烈士遺骸的發掘和鑑定工作。對於有顱骨的烈士,通過表型關聯算法去推測其外貌;對於沒有顱骨、只有DNA數據的,正嘗試通過AI進行DNA畫像。“用AI來做烈士容貌復原工作,我們叫AI向善,就是把AI用在暖人心的工作上。”文少卿說。

同時,他也提醒,AI向善的很多應用也會帶來挑戰,並舉了兩個例子。比如,給大語言模型“喂”各種語料,那些語料可能是考古學者們窮盡一生研究而寫作的大量考古報告,AI快速學習這些內容不過是“小菜一碟”,但其中涉及的版權及知識保護問題,不得不令人思考其公平性和倫理性。第二個例子就是前文提到的發掘物的鑑定。如果AI可以快速作出鑑定,那麼學者的技能就被稀釋甚至取代了,這對學科本身也是巨大的衝擊。文少卿坦言:“分享研究成果幫助AI快速學習,對於全行業來說是解放生產力,但對於個體來說則是奉獻。如何兼顧個體和行業,也是倫理上需要思考的。”

在考古學領域,分子考古如同一把利刃,以迅猛之勢展現出顯著作用,它與其他學科的交叉融合,催生了許多前沿且新穎的研究方向。AI則更像一個賦能工具,讓傳統學科重新煥發生命和活力。文少卿指出,作爲工具,AI始終在彌補技能或知識上的不足,從而增強而非削弱人文屬性。他表示:“技術的迭代是一個趨勢,而AI在社會科學中的應用還有很長的路要走,需要更多人儘早參與其中。”

培養“幹細胞式學生”

每一次學科的巨大範式變革,一定會給年輕學者帶來無窮機遇。AI賦能社會科學,使得學科融合、跨學科人才培養模式的變革水到渠成。

2024年9月,復旦大學啓動首批“AI大課”課程,文少卿聯合計算機系兩位老師開設了“AI考古”課,吸引了本專業和計算機、生物學、類腦研究等其他專業的學生。在教學過程中,他觀察到文科生和理工科學生在AI考古學習中有各自的優缺點:理工科學生傾向於先查閱文獻,從中選擇一個已有方向,然後更換一批材料進行研究,並運行他人的代碼;而文科學生思維活躍,能夠在AI考古領域找到自己感興趣的話題,但在使用AI工具和計算機技術時常常遇到困難。爲此,這門課程配備了一位統計學和三位計算機系的助教。文少卿強調,這種幫助是“協助”而非“代勞”,目的是讓學生在編寫代碼和調試錯誤的過程中,獨立完成課程項目。

學生提交的“AI考古”課程作業。資料圖片

回顧自身學術經歷,從生命科學到考古學,文少卿成功實現了學科身份的轉換與融合。在他看來,讓年輕學生儘早接觸AI,並鼓勵他們勇敢探索未知領域,是在培養“幹細胞式學生”。“高校也應該培養具備‘幹細胞能力’的教師,能夠根據世界前沿的學術方向或國家重大項目的需求,隨時調整方向,開發無限潛力。”文少卿認爲,只有“幹細胞式老師”才能培養出“幹細胞式學生”,“不能讓年輕人過早地給自己貼標籤、下定義,要讓他們在面對挑戰時更靈活、更具潛力,從而進行開拓創新。”