上海AI實驗室發佈全能“AI科學家”,助推更多“愛因斯坦”

人工智能(AI)對科學研究的推動,即將從量變化爲質變。一個跨多學科、既懂理論、又擅實驗的“AI科學家”在上海開啓了它的“科研生涯”。

世界人工智能大會開幕前夕,由上海人工智能實驗室發佈的“書生”科學發現平臺,已“加盟”多個研究團隊,加速多個重大攻關項目,幫助國內物理學家率先研發出全球第一個由AI設計的超導材料工藝並得到實驗驗證,讓生命科學團隊在短短數月內發現癌症治療新靶點,過去這一任務可能需要耗時數年。

上海AI實驗室主任周伯文 (文匯報記者 袁婧/攝)

從理論到實驗,全流程支持科學研究

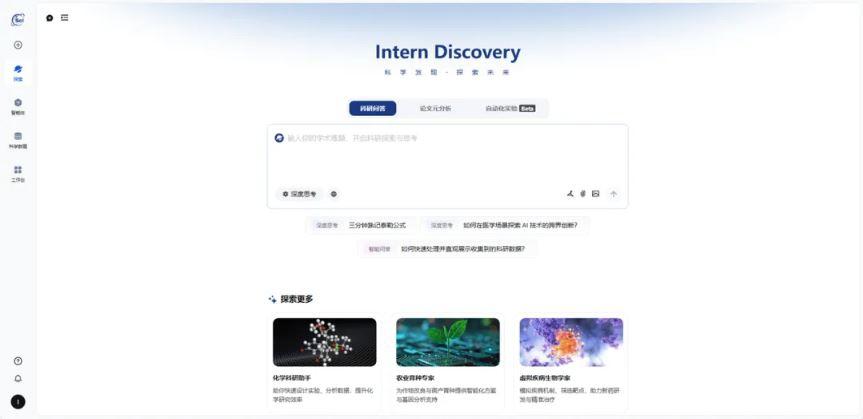

最新上線的“書生”科學發現平臺,已面向全球科研團隊開放申請,通過後就能登錄使用。其中,科研助手界面看起來和問答大模型相仿,可在對話框裏給它指派任務,比如“預測不同排放情景下,未來100年全球氣候變化趨勢”。另外,平臺還提供各種高級科研工具,比如一批功能各異的科學智能體,以及覆蓋六大學科領域、容量超數千TB的科學數據集。

作爲外行,記者沒能以用戶的身份充分領略這個強大的革命性工具。而據上海AI實驗室青年科學家白磊介紹,在某些維度,書生科學發現平臺已展現出超越人類科學家的能力,尤其是它極強的跨學科知識儲備。

“書生”科學智能平臺的界面

比如,在與中科院物理所團隊的合作中,書生科學發現平臺之所以能幫助研發第一個AI賦能的超導材料製備工藝,就是因爲它兼具了凝聚態物理、新材料、人工智能、量子計算等多學科能力,且擁有很強的實驗物理水平,可自己設計相關實驗。實測顯示,AI設計的新工藝能顯著提高超導材料的臨界電流密度,讓其能承受更大電流,加速超導材料從實驗室走向商用。

科學智能(AI for Science)在過去幾年的突破令人驚歎,尤其以去年的諾貝爾化學獎授予蛋白質預測模型“阿爾法摺疊”爲里程碑。但也要看到,之前科學智能的進展主要集中在單點突破,也就是針對特定任務提升計算效率。而科學研究整體上涉及的知識廣、對象多、流程長,僅靠單點突破的疊加,並不足以驅動科學發現成果大規模湧現。

白磊透露,科研人員可在該平臺上同時調動多學科智能體,進而利用“書生”科學多模態大模型豐富的知識儲備和推理能力,自動從海量的科學數據中識別出新的科學規律,提出新的科學假設。再進一步,平臺還可從理論走向實驗,自動完成方案設計、代碼實現,甚至可通過遠程控制儀器設備,“親手”開展部分實驗。最終,它能獲取實驗數據,開展分析和討論。從這個角度說,書生平臺已經有能力從頭到尾覆蓋科研全流程,爲科學家提供“一站式支持”。

智能體各司其職,“組建”交叉學科團隊

“書生”科學發現平臺的強大能力源於一系列創新。過去幾年,上海AI實驗室確立了以“通專融合”路徑實現通用人工智能(AGI)的理念。遵循這個理念,“書生”科學發現平臺集成共享了通專融合的基座大模型,以及物理、化學、材料、生物、地球等多領域專業科研智能體。

整個架構中,基座模型就像一個調度者,負責理解人類科學家的指令,並自行閱讀文獻、邏輯推理、任務規劃。而基於上海AI實驗室研發的多智能體框架,科研人員就能同時調動多種“專職智能體”,讓它們各司其職。

書生平臺可以根據指令,設計規劃熒光蛋白功能驗證實驗。

比如,在想法生成階段,文獻綜述智能體、觀點提出智能體、多維評審智能體等上場,自動生成針對科研任務的創新想法;在方案設計階段,藉助方案設計智能體、代碼評審智能體,抽象的想法可被快速轉化爲實施方案;等到實驗驗證階段,還有一系列智能體可自主規劃實驗流程、記錄實驗結果並進行多維度分析。

實際上,一次科研流程中,智能體除了提供專業知識,還可按需扮演反思、辯論、管理協調等不同角色。某種意義上,通過調用多個智能體,人類科學家就可快速組建起一支跨學科科研團隊,比真實招募一支團隊要容易得多。

多智能體的效率,也在上海AI實驗室與臨港實驗室、上海交通大學、復旦大學等機構協作的科研中得到印證。聯合團隊共同參與構建了一個多智能體虛擬疾病生物學家系統“元生”,整合了近600個專家工具,短短几個月中,就在肝癌和結直腸癌治療上提出2個高價值新靶點,並獲臨牀樣本和動物實驗驗證。說到底,多智能體的協同決策,讓“元生”在面對複雜疾病機制或藥物路徑選擇時,能像科學家一樣思考,並基於反饋不斷優化。

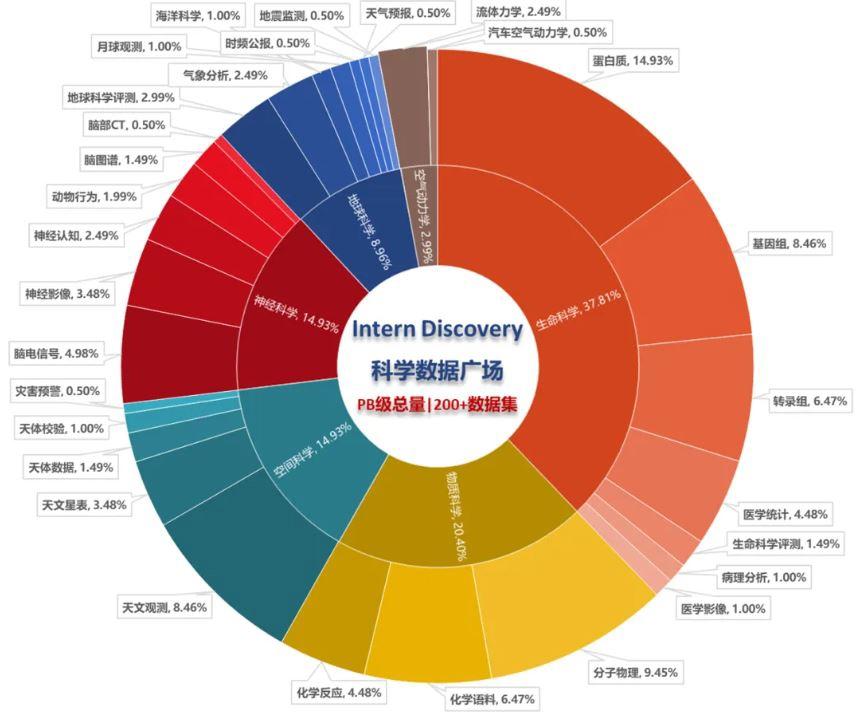

上海AI實驗室整合了全球約50家頂尖科研機構的高價值專業數據,構成“科學數據廣場”。

除了以智能體“組建”一支交叉學科團隊,上海AI實驗室還整合了全球約50家頂尖科研機構的高價值專業數據,並基於各學科高頻使用的權威資源,精選了200多個專業數據集,方便科研人員快速獲取。此外,實驗室還設計了科學智能上下文協議,讓“書生”科學發現平臺與第三方科研機構的百餘種實驗設施直接相連,從而進一步打破邊界,讓AI賦能跨學科研究。

不會取代科學家,讓人人有機會成爲科學家

儘管這位全能“AI科學家”的能力邊界有待進一步檢驗,但無論如何,這已然是科學智能領域的一次重要進展。業內人士分析,目前全球來看,還沒有其他相關的AI工具能像書生科學發現平臺這樣,擁有全方位的綜合實力。

在上海AI實驗室看來,這項創新有望真正推動科研範式的變革。實際上,“書生”科學發現平臺已經對研究者、研究工具、研究對象這三大要素實現了全面助力。未來,驅動AI大模型飛速發展的“尺度法則”(Scaling Law)也將隨之被帶入科研領域。

即便如此,“書生”科學發現平臺並不會導致科學家被AI所取代。在白磊看來,“AI+科研”本質上是“人機一體”,破除科學研究領域的各種壁壘,從而大幅降低科研門檻,實現所謂“科研民主化”。未來,每個人都有機會成爲科學家,科學研究或將迎來一個“想法驅動的時代”——只要你能提出新的設想,比如開發一款新的疫苗,那麼完全有機會在AI的輔助下完成方案設計和實驗規劃,並把原型產品做出來。而當越來越多普通人能成爲科學家,那麼更具天賦和實力的科學家則有機會成爲愛因斯坦。

目前,上海AI實驗室正在積極推動“書生”科學發現平臺與國內頂尖大學和科研院所對接,同時也誠邀全球科研機構、企業及科研工作者共同體驗、共同開發,以打造一個更完備的科學智能創新生態。對科學家來說,利用平臺內置的低代碼開發環境,他們只需根據需求,對智能體組件拖拖拽拽,就能快速開發出屬於自己的科學智能體。同時,隨着越來越多的科學家使用,相關反饋也將加速“AI科學家”的迭代進化。