這場大展第六次落地上海,12位藝術家帶着原作來了

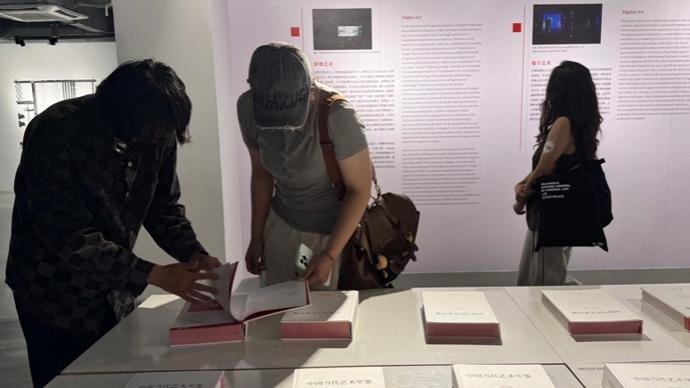

今天,“中國當代藝術年鑑展(上海)2024”在上海多倫現代美術館開幕。這也是年鑑展第六次落地上海。

上海多倫現代美術館相關負責人介紹,本次展覽是去年上海大學與虹口區文化和旅遊局共同發起的“上海當代藝術研究基地”合作展覽項目。在展覽總策展人朱青生聯合學術機構主編的《中國當代藝術年鑑》第20卷中,共記錄了3195個藝術活動、著錄2988篇文獻,對當年度中國當代藝術現狀與問題進行調查、收集、記錄、索引。年鑑最終選出100位藝術家作爲代表,並形成影像藝術、數字藝術、生態藝術、藝術檔案等關鍵詞作爲今年的重點關注領域。上海多倫現代美術館綜合考慮各方因素,從中選擇了12位藝術家,邀請他們帶着原作來到美術館參展,以文獻和藝術作品相結合的方式推出這場“中國當代藝術年鑑展”,展現年鑑的調查研究成果。

數字藝術是本次展覽的一大主題。朱青生說,計算機被引入藝術創作,最初的動因在於其與人類傳統藝術和創作的差異性。2024年是世界數智技術獲得重大發展的一年,當人們將很多資源投注於數學、計算機科學等的發展時,自身狀態與處境也發生着重大改變,這正是當代藝術需要着重反映的問題。近年來,藝術家特別是年輕藝術家利用人工智能技術帶來不少藝術作品,帶給人們諸多思考。

《記憶存檔》 文匯報記者 單穎文攝

在虛擬世界之中構築記憶,是出生於1996年的陳若璠近年來的創作重心。這次,她以承載時間、記憶、文化的石庫門建築爲載體,帶來了用木頭、數字影像形成的作品《記憶存檔》。藉助各類模擬現實技術,她從現實生活中拮取陽光、土壤、植物等圖像,並將它們“移栽”到虛擬世界。她還用拼接方式處理老建築上不同種類、結構和功能的木材,形成“石庫門”。之後,微弱變化的“光影”被做成動畫,投影到“石庫門”之上。在她看來,這些原本留在舊木市場要被丟棄的木頭,在數字影像營造的世界裏延續了情感與記憶。

1990年出生的葛宇路帶來的《防微杜漸》,既抽象又現實——16個功能不同的望遠鏡整齊排列在地面上,觀衆可以拿起任意一枚望遠鏡,將鏡頭拉近或調遠選擇觀察點。在葛宇路看來,這場觀看並不在於看到了什麼,而是體現了在被大數據“推送”的今天,觀看者能保持觀看的主觀意願,以身體的感受和思維的感知爲觸點,最終形成個體與社會的緊密連接。

《防微杜漸》 文匯報記者 單穎文攝

虹口區文化和旅遊局相關負責人表示,“中國當代藝術年鑑展”這樣具有很高學術水準和廣泛社會影響力的高品質文化項目能持續落地虹口,將進一步以文化的基因激活歷史、以藝術的基因引領風向,爲區域文化建設發電。

本次展覽展期至10月8日,期間將圍繞年鑑相關議題推出多項學術和公共教育項目。展覽由虹口區文化和旅遊局指導,北京大學中國現代藝術檔案、上海美術學院當代藝術研究所、上海多倫現代美術館、吳作人國際美術基金會共同主辦,798藝術委員會協辦。