年輕的事業如何幹?人工智能領域青年人才相聚市民圓桌會

日前,上海市青年發展“十五五”規劃人民建議徵集市民圓桌會在張江科學之門召開,來自人工智能領域的青年圍繞行業發展與青年成長等議題展開熱議,暢所欲言,爲上海市青年發展“十五五”規劃融入青春智慧。

當人工智能新浪潮來臨,站在這一賽道的年輕人怎樣站穩腳跟?會議現場,AI時代上海青年的“機遇和挑戰”首先成爲焦點話題。“站在未來,佈局現在。”圓桌會上,國家科技部創新人才、上海澤陽科技董事長張元剛說。搶先參與和定義人工智能產業的青年賽道,在他看來是重中之重。他建議青年抓住產業重點,探索推動人工智能與產業發展深度融合。同時探索“冷門機遇”,抓住青春經濟消費方向,將人工智能與“穀子經濟”“海派文化”等創意設計緊密結合。

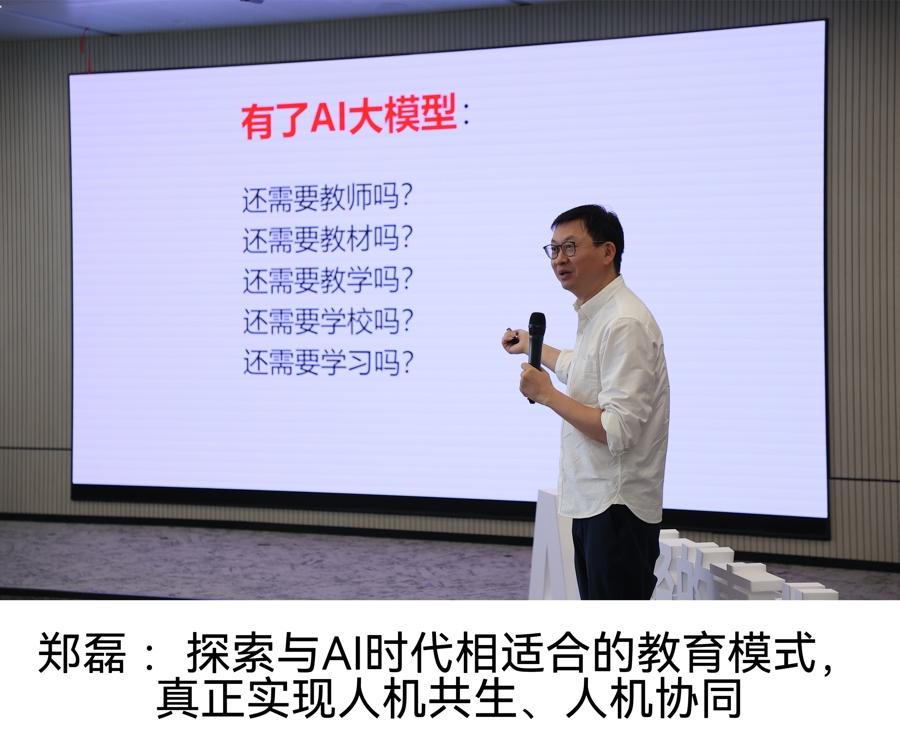

AI大發展的時代,探索相適合的教育模式是必要的。當AI從玩具升級爲工具,在帶給人教育方便的同時,也產生AI幻覺、價值觀和技術判斷等爭議。復旦大學國際關係與公共事務學院教授、數字與移動治理實驗室主任鄭磊提出,要謹慎對待,並需培養學生“提出問題”“發現問題”的能力:“在這一時代真正實現人機共生、人機協同。”

教育領域深耕多年,知氏教育集團董事長、全國青聯委員、市青聯常委徐默涵同樣認爲,人工智能正在重塑學習,他呼籲教育工作者、科技企業以及相關部門加強合作,發展教育新質生產力,共同推動人工智能與教育的深度融合,並從教育倫理的角度提出倡議:“加強數據確權、持續推動教育普惠、教育公平。”

從最初十平方不到的辦公室,到如今不斷成長,專注於全球“硬科技”的創業者,潮宿科技創始人林璐從一個“過來人”的角度進行了分享,連續三屆參與人工智能大會,在上海市的引薦下參與世博會,他親身從政策中受益,也提出了自己的看法:“在‘十五五’這樣的關鍵節點,我們希望建設更多的創業課程,有更多的創業學校,讓人工智能的基礎知識科普到更多的大學生。”

對許多有志青年來說,缺少的不是技術能力,而是資金、指導和支持,項目難落地、創意難實現等問題在實踐中常常出現,成爲“攔路虎”。00後開發者、RollingAI顧問譚逸藍是“網絡原住民”。她從青年的角度,真切希望能夠在人工智能領域建立起青年的“成長標準”:“比如提供給青年更多參與社會聯結的機會,政企可以開放一部分的課題,幫助學生進行落地實踐。”

“要重視AI時代知識產權的引領保障作用。”人工智能實驗室知識產權負責人鹿藝提醒,技術奔湧向前,也不能忽視規則。她指出,在市場充分競爭的當下,知識產權與AI技術的發展密切相關,“要提高全民知識產權保護意識,鼓勵更多創新原創成果。”她說。

整個下午的熱烈討論,來自人工智能領域的青年人才從專業出發,爲上海市青年發展“十五五”規劃的編制提供了來自一線的鮮活思路。團市委相關負責人表示,將認真梳理本次圓桌會收集到的建議,將青年智慧融入規劃編制的各個環節,推動人工智能技術更好地服務青年成長,讓上海成爲青年逐夢人工智能時代的熱土。