經常出現這兩種感覺,說明你該「祛溼」了

傳統醫學認爲,“風寒暑溼燥火”是導致人體生病的六大邪氣,其中「溼氣」尤爲頑固,中醫素有“千寒易祛,一溼難除”的說法。

每年夏天,防溼都是養生重點之一。如果能把體內的溼氣趕走,人就不易生病,且精氣神會好很多。

溼氣重的人什麼樣?喫什麼可以祛溼氣?《生命時報》邀請專家爲你一一解答。

爲什麼說夏天要重點防溼?

這還要從溼氣的來源說起。人體內的溼氣,主要來自兩點:

1大自然的“溼”

比如氣候潮溼、淋雨涉水、居住環境潮溼等。夏季雷雨天氣增多,人體容易受到外界溼邪侵擾。

2飲食不佳

比如喫太多生冷、油膩的食物,導致脾胃運化水溼的能力下降,水溼內生,進而引發一系列症狀。

氣溫升高,人們喫冰棍、喝冷飲、吹空調的頻率隨之增多,對敏感的人來說,這些行爲都可能損傷脾胃,引發溼邪。

溼氣重的人有兩個顯著特點

試想一下下完雨後的環境,空氣是潮溼的,路面是黏膩的,水珠順着樹葉往下滴落……

北京中醫醫院皮膚科主任醫師周濤表示,溼氣重的人同樣有類似特點,即容易感覺黏膩、重濁。

No.1

黏 膩

表現爲嘴裏發黏、舌苔厚膩、頭髮或臉上出油多,還容易出現大便黏膩不爽、粘馬桶等表現。

No.2

重 濁

重濁,即沉重、渾濁。溼氣有粘滯性、趨下性,容易讓人感覺肢體沉重、睏倦乏力,身體像被什麼東西包裹着一樣,即使睡眠充足也會感到睏倦。

“渾濁”主要體現在分泌物上,比如小便渾、眼屎多、嗓子黏膩不清爽等。

出現以上兩大表現,往往提示一個人存在溼邪,具體溼氣困在哪兒,一般可通過溼濁停留的部位來看:

- 當溼邪在上焦(心、肺)時,人會出現頭昏沉、不清醒、面色淡黃等症狀;

- 當溼邪阻滯在中焦(脾、胃、肝、膽),可有食慾不振、腹脹、噁心嘔吐、大便不成形等表現;

- 當溼邪出現在下焦(腎、大腸、小腸、膀胱),可出現大便黏膩、小便渾濁或淋漓不盡等表現。

這樣喫趕走體內的溼氣

北京中醫藥大學東方醫院推拿理療科主治醫師季偉表示,健脾祛溼,“喫”是重要的一環。

1口味上

飲食應以清淡爲主,少油少鹽,遠離太過油膩、太過辛辣的食物。因爲油膩、辛辣食物不易消化,時間長了易損傷脾胃,影響其運化水溼的能力。

2食物種類上

可喫一些有助健脾祛溼的食物,如薏米、紅豆、山藥、茯苓、芡實、冬瓜等,適合大多數人。

3烹調方式上

推薦清炒、蒸煮,可經常在菜餚中加入蔥、姜、蒜、花椒等,以降低其他食物的寒涼性質。

4祛溼茶飲方面

可適當喝陳皮茯苓茶、薏米紅豆水等,也可以用竹蔗、玉米鬚泡水喝。

作爲祛溼“明星良方”——紅豆薏米水被廣爲宣傳,但這裏的用材有講究。

- 紅豆要選細長的赤小豆,中醫認爲,其性平味甘酸,善下行,利水消腫功效強。

- 薏米又名薏仁,脾胃虛寒的人(多表現爲畏寒肢冷、腹痛腹瀉、舌苔白膩、喫點涼的就不舒服)要用熟薏米;脾胃溼熱的人(頭面部易出油、口苦口臭、小便發黃、大便黏臭、舌苔黃膩)用生薏米。

5蔬果方面

可喫些有清熱、化溼、健脾的食物,比如桃子、西瓜、茄子、番茄等。

胃腸功能比較弱、喫冷食易拉肚子的人,可以把水果做熟喫。適合做熟喫的水果主要有兩類:

- 質地較硬、維生素C含量也不是很高的,如蘋果、梨、黃桃、李子、西梅、菠蘿等;

- 質地較硬,花青素、番茄紅素含量也不太豐富的,如杏、橘子、芒果、橙子、山楂等。

6飲食禁忌方面

別一次喫太多生冷食物,不要暴飲暴食,這兩個行爲都容易損傷脾胃。

7用藥方面

首都醫科大學附屬北京中醫醫院主任醫師李帷表示,同樣是溼重,又分溼熱、寒溼、脾虛溼蘊。可在醫師指導下辨證服用相關藥物,一般來說:

- 溼熱體質者需清熱祛溼,代表方劑爲三仁湯;

- 寒溼體質者需溫中散寒祛溼,代表方劑爲附子理中丸;

- 脾虛溼蘊者需健脾化溼,以消化不良、倦怠乏力、大便不爽等爲主要症狀,代表方劑爲參苓白朮散。

做5件事也能“排溼”

除飲食外,要防止溼氣侵襲,日常還可以做好以下幾件事。

1適度出汗

中醫不提倡大汗淋漓,認爲會損傷人體津液,應以微微出汗爲佳。

若天氣炎熱,需避免過量運動,期間注意補充水分,慢跑、健走、騎車等都有助活化氣血,促進水液代謝。泡腳時也不宜出大汗,微微出汗即可。

2頭髮充分吹乾再睡

洗澡洗頭後充分擦乾,頭髮還溼着時不要直接入睡;淋雨後及時更換衣物、鞋子;保持房間乾燥,勤曬被子。

如果外界溼氣也較重,可打開空調的除溼功能。開空調時不要直吹身體,可以加個擋風板。

3室溫別太低

室溫太低,會使身體毛孔自動閉合,汗液不易排出,溼氣也就散不出去。

4晚上早點睡覺

從中醫角度看,熬夜、睡眠不足易脾虛,進而引起水溼停滯。建議每天晚上11點之前上牀睡覺,保證7~8小時睡眠。

5經常踮腳

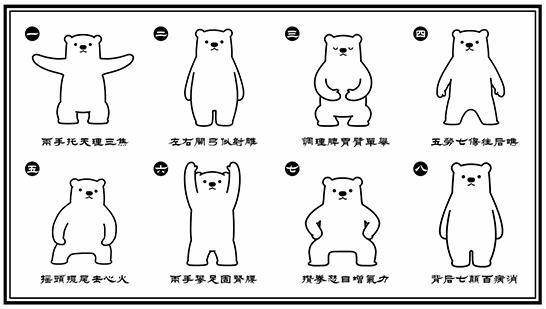

八段錦最後一式“背後七顛百病消”,主要作用就是祛溼濁。

動作以握拳提踵、顛動身體爲主,通過全身上下“抖”“顛”,產生均勻、協調的振盪波,作用於人體經脈、氣血津液,如同清理水杯的污垢一樣,祛除體內濁氣與病邪。▲

本期編輯:鄭榮華