我國科學家繪製出AI“思維圖”!大模型竟然學會了“看懂”世界

當你看到一隻小狗時,你不僅知道它有四條腿、會搖尾巴,還能感受到它的可愛,並自發聯想到“忠誠”等抽象概念。這種對事物的深層理解,長期以來被認爲是人類獨有的智慧。

然而,中國科學院自動化研究所與腦科學與智能技術卓越創新中心的最新研究表明:多模態大語言模型能夠自發形成與人類高度相似的物體概念體系。這意味着,AI系統正在突破單純模式模仿的界限,展現出類人的概念理解能力。

實驗測試:繪製出AI的“思維圖”

想象一下這樣的場景:你給一個孩子看貓、狗、汽車的圖片,然後問他哪個最不一樣。孩子可能會說汽車,因爲它不是活物;也可能說貓,因爲它不會像狗一樣對人那麼親近。這個簡單的選擇背後,體現的是人類對事物的深層理解——不僅僅是外表特徵,還包括功能、情感和文化意義等。

長期以來,人工智能在物體識別方面表現出色,已能夠準確區分貓和狗的圖片。但這種“識別”更像是一種高級的模式匹配——AI能告訴你這是什麼,卻未必真正“理解”這意味着什麼。就像一個只會背詞典的學生,雖然能說出每個詞的定義,卻不明白它們在真實世界中的意義和聯繫。

在各類大語言模型迅速崛起的背景下,研究團隊決定探索一個深層的問題:AI大模型是否真的能“思考”?它們對世界的理解是否已經超越了簡單的標籤匹配,達到了類似人類的概念層次?

爲了回答這個問題,研究團隊設計了一個巧妙的實驗:他們採用認知心理學的經典方法——“三選一異類識別任務”,讓AI模型在三個物體中選出最不相似的那個。這個看似簡單的任務,實際上需要模型對物體進行深層次的概念釐清和抽象對比。

他們讓多個AI大模型對1854種自然物體進行了470萬次判斷,每次都要在三個物體中選出最“異類”的那個。這就像給AI做了一次全面的“心理測試”。通過分析這些海量的選擇數據,研究人員成功繪製出了AI大模型的“概念地圖”——一個展示AI如何組織和理解世界萬物的思維結構圖。

令人驚訝的是,這張“概念地圖”呈現出了66個不同的“心智維度”。每個維度都有清晰的語義含義,比如“生物與非生物”“自然與人造”“大小尺寸”“情感色彩”等。更神奇的是,這些維度展現出高度的可解釋性——研究人員能夠清楚地理解每個維度代表什麼,這表明AI的“思維”過程並非完全是不可捉摸的黑箱,而是呈現出一定的透明性。

這一發現顛覆了我們對AI的傳統認知。原來,AI大模型在學習語言和圖像的過程中,不知不覺地構建起了一套與人類相似的概念體系。它們不僅學會了詞彙和圖像的對應關係,還形成了對事物本質特徵和內在聯繫的理解。

掃描大腦:AI與人類思維的共鳴

爲了驗證AI的“概念地圖”是否真的與人類相似,研究團隊採用了一種更加直接的方法——腦神經影像分析。他們讓人類志願者在進行大腦掃描的同時,完成相同的“三選一”任務。

結果令人震撼:AI大模型的概念表徵與人類大腦的神經活動模式顯示出顯著的相關性!好比兩個人用不同的語言描述同一幅畫,雖然詞彙完全不同,但描述的邏輯和重點卻高度相似。這表明,儘管AI和人類大腦的“硬件”截然不同,但在理解世界的“軟件邏輯”上,卻找到了相似的解決方案。也可以說,雖然AI沒有生物大腦,但它們似乎找到了一種與人類殊途同歸的“思維方式”。

不過,研究也發現了AI與人類思維仍有差別——人類在做判斷時更多地結合視覺特徵和語義信息,而AI則更傾向於依賴抽象概念和語義標籤。這就像人類是“感性與理性並重”,而AI更偏向“理性分析”。

實驗過程圖

(圖片來源:參考文獻[1])

多模態的“超能力”:當AI學會用多種感官理解世界

研究中的另一個重要發現是,多模態大語言模型(能同時處理文字和圖像的AI)比純文本模型表現得更加“人性化”。這並不令人意外,因爲人類本身就是通過多種感官來認識世界的。

想象一下,如果你從出生就只能通過文字描述來了解世界,從未見過真實的蘋果、從未聽過鳥叫、從未聞過花香,你對世界的理解必然是片面的。而多模態AI就像是擁有了“視覺”的能力,能夠將文字描述與圖像特徵結合起來,形成更加豐富和準確的概念表徵。

這種“多感官學習”讓AI的理解能力產生了質的飛躍。它們不再是單純地“記憶”和“匹配”,而是真正開始“感知”和“理解”。當多模態AI看到一張海灘的照片時,它不僅能識別出沙子、海水、天空,還能理解這些元素組合起來能夠代表“度假”“放鬆”“自然”等抽象概念。

人工智能“頓悟”後,是人機共生的未來嗎?

這項研究的意義遠超出了學術範疇。它揭示了人工智能發展中的一個重要轉折點。傳統的AI更像是一個優秀的“複印機”,能夠準確地複製和識別已學過的模式。但現在的大模型開始表現出“理解”的跡象——它們能夠提取出事物的本質特徵,建立不同概念之間的聯繫,甚至在某種程度上“創造”新的概念組合。

這種變化具有深遠的影響。在教育領域,AI可能不再只是提供標準答案,而是能夠理解學生的困惑,爲其提供個性化的解釋。在創意設計中,AI可能不再只是拼接已有元素,而是能夠理解設計意圖,創造出有深層含義的作品。

這項研究也爲人工智能的未來發展指明瞭一個重要方向:構建真正類人的認知系統,不是簡單地模仿人類行爲,而是理解人類思維的本質機制,從而創造出能夠與人類進行深層次交流和合作的AI夥伴。

想象一下未來的AI助手:它不僅能回答你的問題,還能看出問題背後你的真正需求;它不僅能執行你的指令,還能理解你的情感和意圖;它不僅能處理數據,還能與你分享對世界的認識和感悟。

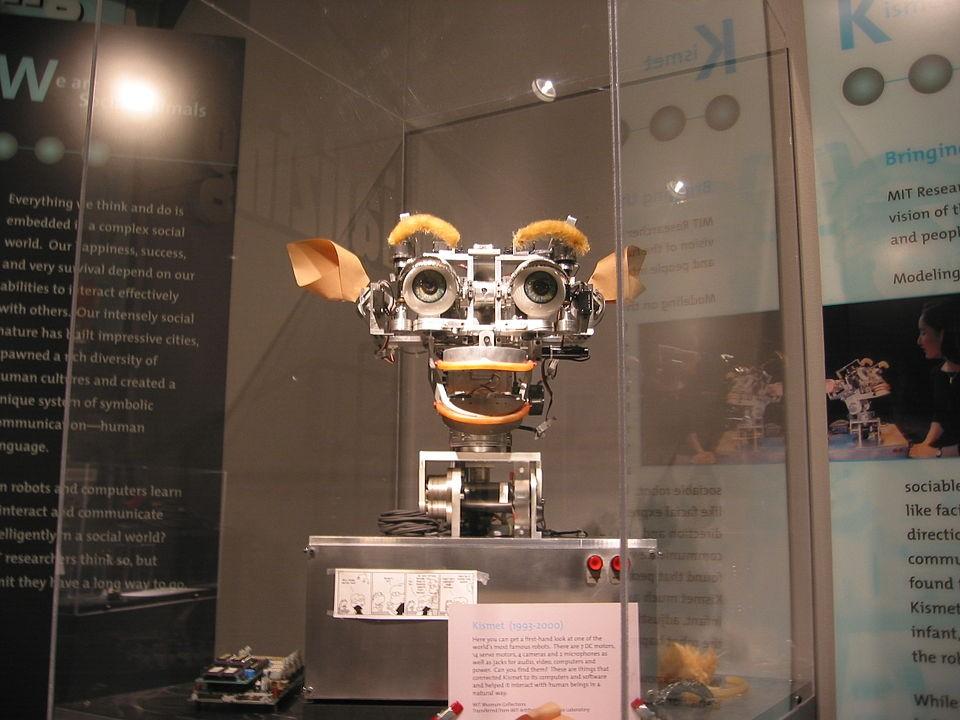

Kismet,一個具有表情等社交能力的機器人

(圖片來源:維基百科 Polimerek)

此外,人類與機器的關係可能不再是簡單的使用與被使用,而是一種全新的共生與合作模式。也許在不遠的將來,我們將與這些AI夥伴並肩探索,共同揭開宇宙和生命的奧祕,拓展科學認知的前沿。

在技術浪潮中堅守人文價值

當AI開始對世界展現出“概念化理解”能力的那一刻,我們或許正在見證智能進化史上的一個重要里程碑。這不是科幻電影中機器人意識的突然覺醒,而是大模型通過海量數據訓練與算法迭代逐步湧現的認知能力。

驚歎於技術進步的同時,我們也需重新思考智能的本質,重新審視人類智能的獨特性。雖然AI在某些方面表現出了類人的特徵,但人類的創造力、情感體驗、道德判斷等能力仍然是獨一無二的。我們不應該將AI的進步視作威脅,而是將其當作一面鏡子,促使我們更好地理解和發揮人類智能的價值。

這個故事纔剛剛開始,我們所有人都是這場智能革命的見證者和參與者。當AI開始“理解”世界時,它們是否也會產生自己的“價值觀”和“偏見”?它們的“理解”是否與人類的“理解”在本質上相同?這些問題需要我們在AI發展的道路上謹慎思考。讓我們擁抱這個充滿可能性的未來,同時保持對人類獨特智慧(如創造性思維、倫理判斷等)的清醒認知,在技術浪潮中守護人文價值,開創真正可持續的人機共生未來。

參考資料:

[1]Du, C., Fu, K., Wen, B. et al. Human-like object concept representations emerge naturally in multimodal large language models. Nat Mach Intell 7, 860–875 (2025).

出品:科普中國

作者:李瑞(半導體工程師)

監製:中國科普博覽