震撼爆料!北斗系統稱霸全球,爲啥中國還賴GPS?背後真相驚人

每次你打開手機導航,輕鬆找到回家的路,有沒有想過背後是誰在默默引導你?是中國的北斗系統,還是美國的GPS?聽起來可能有點喫驚:中國早在2020年就完成了北斗衛星導航系統的全球組網,它可是全球四大衛星導航巨頭之一,覆蓋範圍比美國GPS還廣!然而,走在北京的街頭,隨便問問路人,大多數人依然在用GPS服務。

這事兒真怪了——咱們中國自己造的“天眼”都上天了,爲啥國內的手機、汽車和智能設備,還在抱着美國的老大哥GPS不撒手?是不是技術落後?還是有啥隱情?別急,作爲一個專注科技的爆料君,今天就用大白話給你捋清楚這背後的門道兒。這篇文章不只揭開謎底,還要讓你明白,這事兒不只關乎科技,還關係着國家的安全命脈,咱們一步步來。

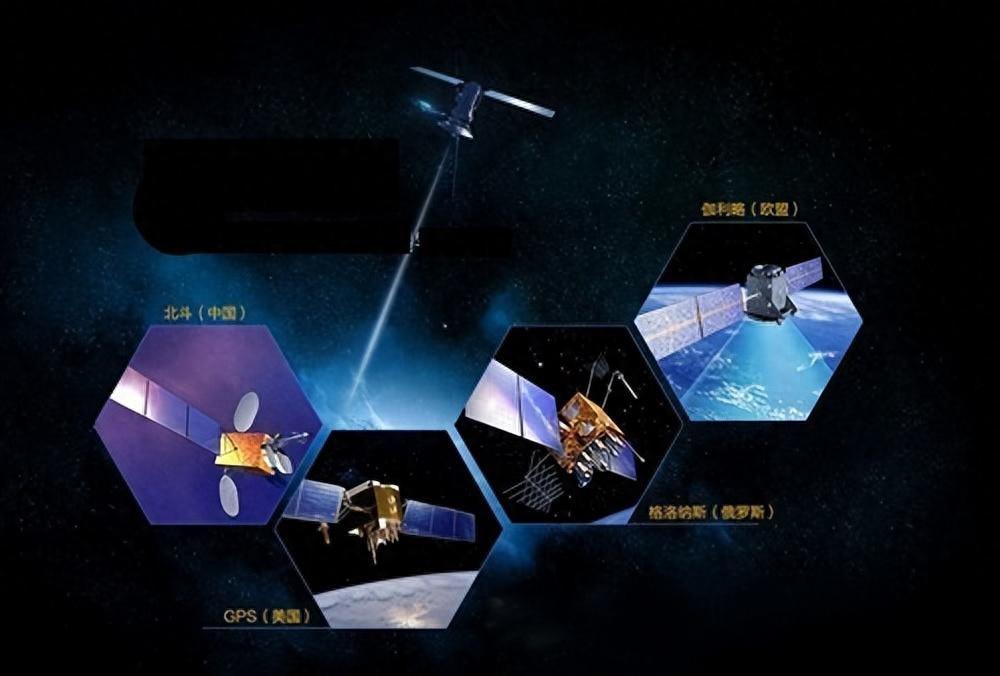

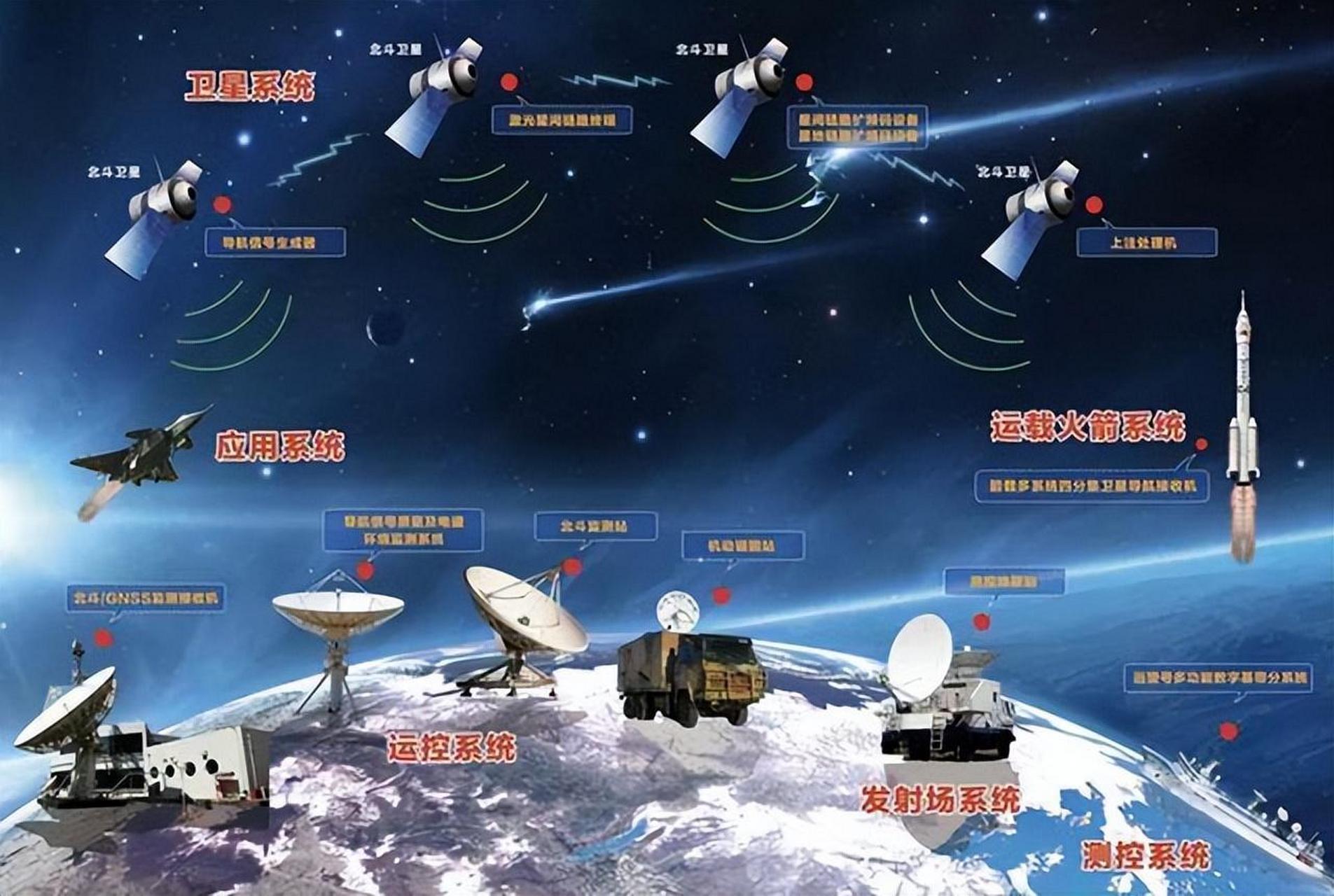

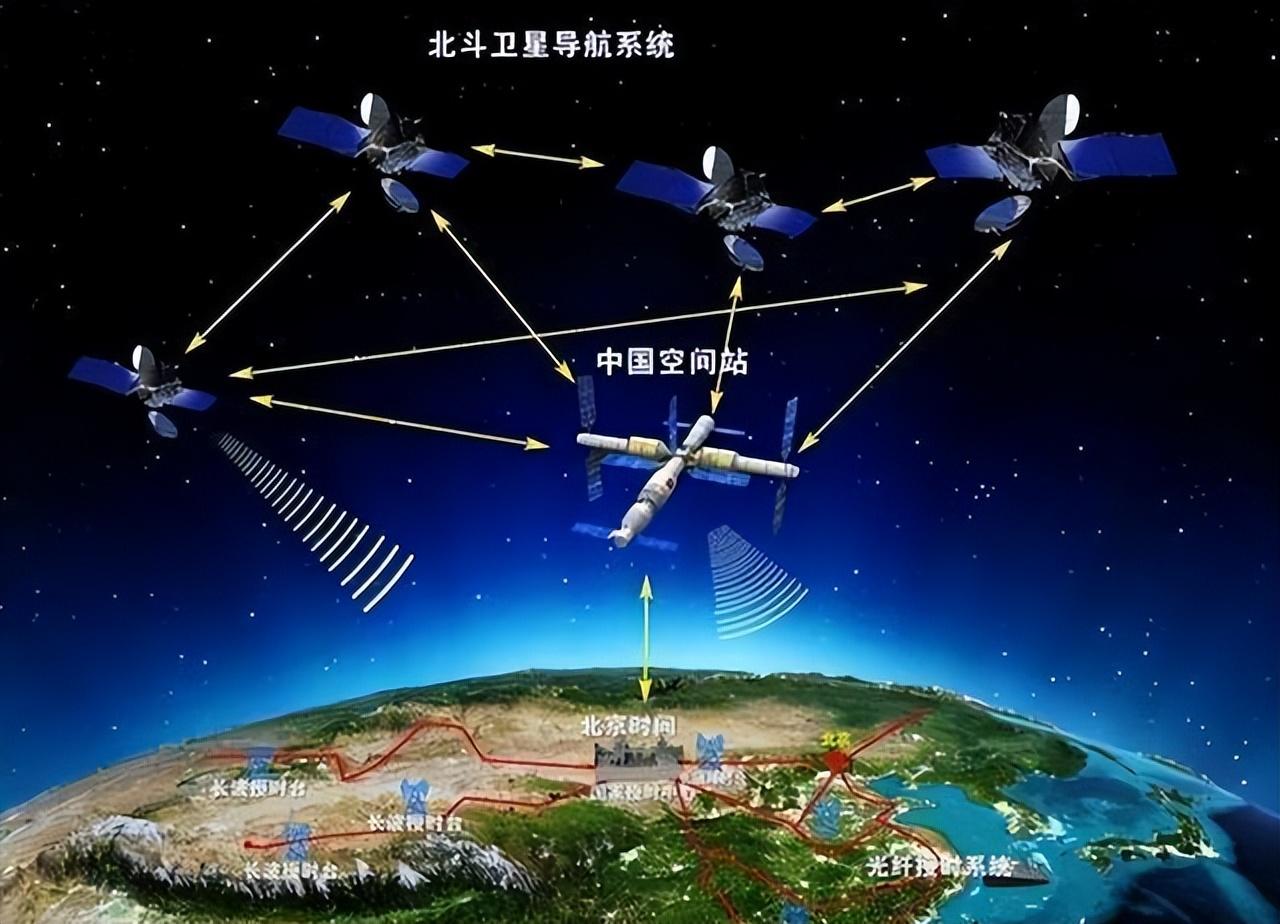

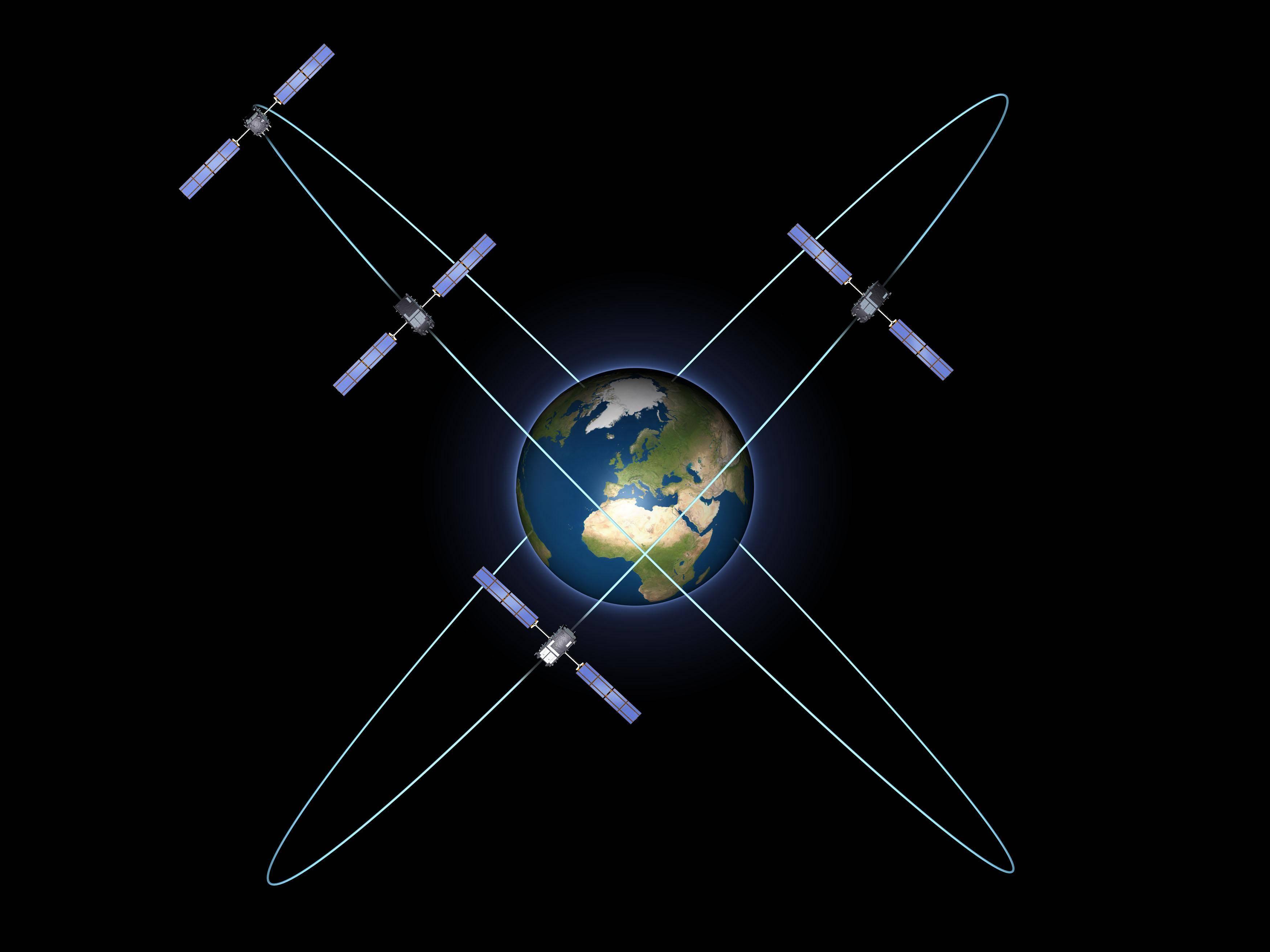

首先,聊聊北斗到底多牛。要知道,北斗系統不是憑空蹦出來的新玩意兒,而是中國幾十年來砸重金搞的“國家重器”。從2000年一代開始試水,到2020年完成第三代全球組網,北斗一口氣發射了55顆衛星,精度直接飆到釐米級——比GPS的10米誤差強多了。簡單說,北斗就是咱們中國版的GPS,但更先進、更本土化。

不信?看看應用:開車用高德地圖導航,後臺很可能就掛着北斗信號;農場收割機自動作業,靠它精準定位;就連軍事導彈發射,北斗都是首選。數據顯示,2023年中國北斗全球用戶破10億,覆蓋200多個國家,這可不是吹的,而是實打實的“科技突圍”。

國際空間專家都驚呼:中國導航“彎道超車”,打破西方壟斷!可回頭想想,國內的日常場景裏,爲啥咱們點個外賣、開個車,導航軟件還默認GPS爲主?這事兒背後的真相,不是咱們技術差,而是歷史和現實的雙重絞殺,咱們慢慢拆解。

一個核心原因:歷史遺留的“兼容性難題”。你想啊,GPS在中國紮根了三十多年,就像家裏的老冰箱,再新款的也難一蹴而就。GPS是美國人上世紀70年代搞出來的“鼻祖”,全球推廣早,技術生態圈根深蒂固。

許多我們用的智能手機、汽車導航儀,甚至共享單車鎖,都是內置GPS芯片——不是不想換北斗,而是這些設備製造時,北斗還沒“出道”,硬件設計早就鎖死在GPS框架裏。換成大白話:就是“船大難掉頭”,舉個例子,蘋果手機用的是高通芯片,原生支持GPS;而華爲手機雖強調國產化,但全球市場上,軟件還得兼顧國外APP兼容問題。

這不等於中國技術不行,而是“無縫切換”需要時間積累。專家數據揭祕:2022年調查顯示,中國境內80%導航設備默認GPS主頻,但90%設備其實支持北斗。爲啥?因爲北斗推廣初期,爲了用戶無縫過渡,工程師們設計了“雙系統兼容”方案——簡單說,同時接收北斗和GPS信號,哪個強就用哪個。

這樣既提升可靠性,又避免突然替換的混亂。聽起來挺妙,但無形中讓GPS在用戶心裏“根深蒂固”,不信你看看手機設置:打開定位,明明系統寫着“北斗+GPS”,可普通人誰去研究呢?這就造成一種假象:咱們還在依賴美國貨,實則背後北斗正悄悄發力。

另一個大坑是“市場慣性”和成本糾結。GPS在全球免費開放,運營了這麼多年,就像老牌快餐店,用戶習慣成自然。換成北斗?雖然免費,但“換設備、改系統”的成本和麻煩可不小。想象一下:小到一部智能手機,升級北斗芯片加錢;大到物流公司車隊,換個新導航系統重裝設備,少說幾百萬砸進去。企業主腦子一轉:“用現成的GPS省錢省事,幹嘛折騰?”這不光個人問題,還涉及全球貿易鏈。比如,國際貨輪、民航飛機都靠GPS國際標準,中國北斗雖已融入全球體系,但過渡期長。

舉個真實案例:2023年,某電商巨頭抱怨,倉庫機器人升級北斗後,和海外供應商GPS信號衝突,結果發貨延誤——這可不是技術故障,而是生態鏈不適應。政府報告顯示,北斗推廣成本累計超過500億,可企業買單意願不強。爲啥?經濟賬擺明:過渡期“陣痛”太大。

更扎心的是,一些“崇洋”心態作祟——部分人迷信GPS更準更穩,卻不知北斗精度秒殺它,專業測試數據說話:北斗在大霧天、高樓區信號更強,偏差少於0.5米,而GPS常跳到5米。可大衆認知滯後,媒體爆點不夠——中國北斗的宣傳真該加把勁!

最後一個門道:安全大棋與政策過渡的“雙軌制”。GPS是美國的,雖然好使,但數據安全危機四伏。你想過嗎?每次用GPS,位置信息直接傳美國,這不就等於把自家大門鑰匙交給鄰居?國家機密咋辦?北斗就不一樣,中國自主研發,數據自主可控——軍隊、電力系統清一色換上它,爲啥民間還在混用?因爲國家在下一盤大棋:既要確保安全,又要“軟着陸”。

說白了,GPS用得太久了,突然一刀切?全中國導航崩潰咋行!政府策略是“分步換”:2018年發文推北斗優先,2022年補貼設備更新。

現實是,北斗用戶量年漲30%,可GPS存量太大。專家估算,中國導航系統2025年才全面國產化——這是科學過渡,不是軟弱!想想當年高鐵,也是從“引進”到“自主”,最後逆襲全球。北斗同理:咱們在“兼容”中反超,這不就是中國智慧的活體現?

總結下來,國內還在用GPS,不是北斗技不如人,而是歷史包袱、市場慣性和安全過渡的完美“磨合期”。這場導航戰爭,看似GPS佔上風,實則是北斗的“暗度陳倉”,展望未來,北斗正加速取代——手機廠商加緊內置北斗芯片,共享單車新車型全部國產化。

再過幾年,GPS或成歷史遺蹟。中國科技從跟跑到領跑,這不是神話,而是正在上演的“中國速度”,記住:用北斗不是技術問題,是時間和信心的考驗。咱中國人有底氣,讓自家的天眼照亮全球!