守着南海石油不開採,連越南都在挖,爲何我國還在到處買石油?

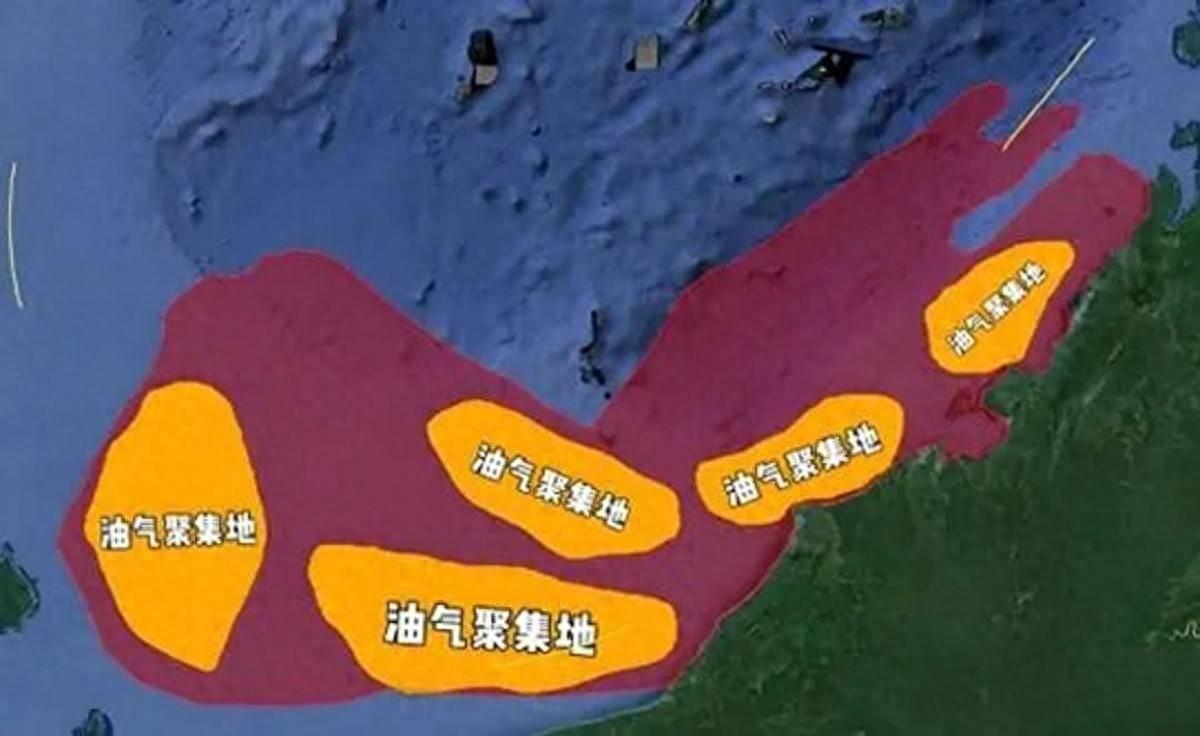

展開世界能源地圖,南海就像一顆深藍色的寶石,靜靜鑲嵌在太平洋和印度洋之間。地質學家們的估算讓人心跳加速:這片350萬平方公里的海域,保守估計蘊藏着230億至550億噸石油和20萬億立方米天然氣,樂觀預測更是高達500億噸油當量,堪稱“第二個波斯灣”。

然而一個令人費解的現象是:當越南、馬來西亞等國在南海年開採量超5000萬噸(相當於大慶油田峯值產量)時,中國作爲南海主權國家,卻甘願以73%的石油進口依存度,每年花費千億從俄羅斯、沙特甚至萬里之外的巴西買油。這背後,究竟隱藏着怎樣的大國謀略?

深海寶藏的“三重門”

站在海南島眺望南海,平靜海面下暗流洶湧。這裏平均水深達1140米,55%的油氣資源深埋在1500米以下的超深海域。在深海鑽探領域流傳着這樣一句話:“水深每增加1米,技術難度就翻一番”。想象一下,在4000米海底作業,相當於在珠穆朗瑪峯頂上搭建精密實驗室,還要承受海底火山和每年30餘次颱風的夾擊——12米高的巨浪能讓萬噸巨輪變成“海上搖籃”。

技術瓶頸背後是天文數字的成本。當今世界最先進的“藍鯨2號”鑽井平臺造價高達7億美元,單口深水井勘探成本就需2-3億美元。當國際油價跌破60美元/桶時,多數深海項目立刻淪爲虧本買賣。2014年油價暴跌導致全球深海投資腰斬的慘痛教訓,至今讓能源巨頭們心有餘悸。

更棘手的是生態枷鎖。2010年墨西哥灣“深水地平線”事故泄漏490萬桶原油的黑色記憶猶新。而南海生態價值遠超墨西哥灣——這裏聚集着全球76%的珊瑚礁種類,是3000多種海洋生物的家園。深海鑽探可能引發的甲烷泄漏、地層擾動等次生災害,至今仍是未解難題。

地緣政治的“高壓線”

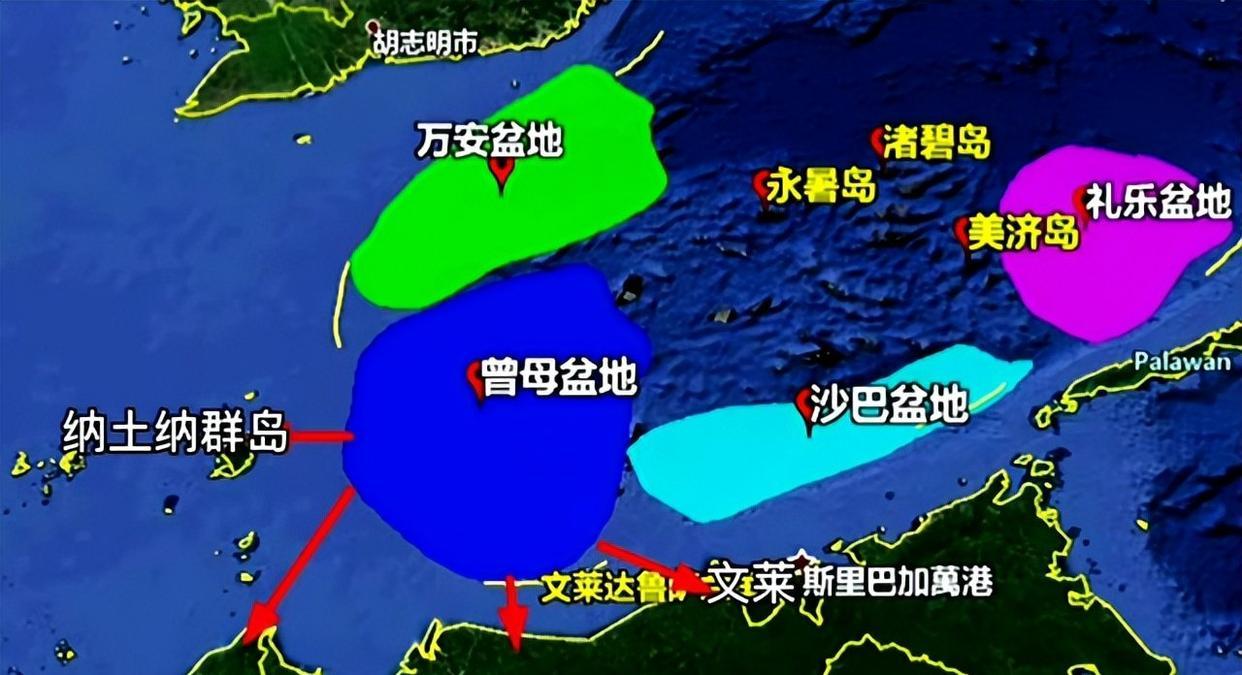

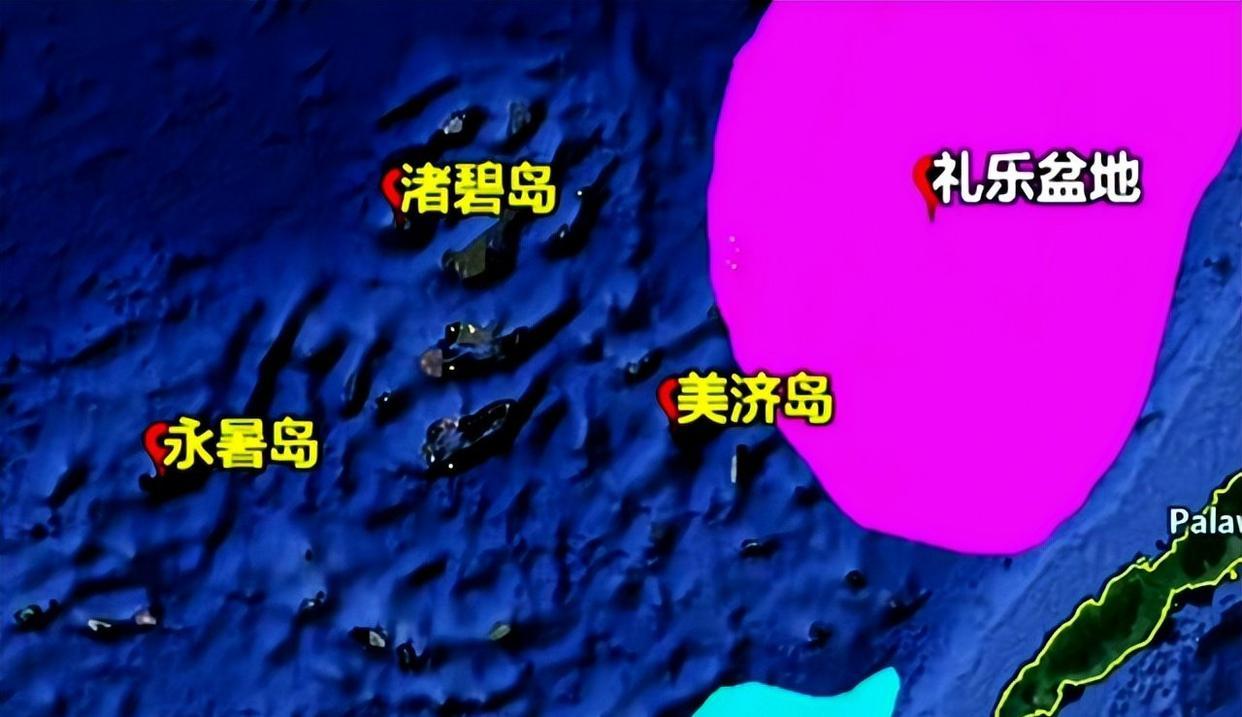

攤開南海地圖,錯綜複雜的爭議線如蛛網般交織。越南在萬安盆地豎起上百座鑽井平臺,菲律賓在禮樂灘與美國埃克森美孚祕密簽約,馬來西亞在曾母暗沙盆地年採氣2400萬立方米。這片被六國七方爭奪的海域,早已成爲大國博弈的棋盤。

中國開發南海油氣面臨的政治風險成本,竟佔項目總成本的15%-20%。2012年中海油在萬安灘招標勘探時,越南軍艦的抵近騷擾導致項目流產。更微妙的是,當中國981鑽井平臺在西沙作業時,越南爆發的反華騷亂造成數十億美元損失。

美國“航行自由”行動背後暗藏玄機。通過控制馬六甲海峽這條中國80%石油進口的咽喉要道,美國實際扼住了東亞能源命脈。南海每座鑽井平臺都可能成爲“軍事化”指控的藉口,這種“開發即挑釁”的困局考驗着東方智慧。

能源棋局的“雙活眼”

就在外界質疑中國“守着金山要飯”時,國家能源棋盤上早已佈下妙手。2025年1-4月,俄羅斯以1.08億噸供應量穩居中國原油進口榜首,折扣價較沙特每桶便宜12美元,一年可節省外匯120億美元。馬來西亞看似以7038萬噸供應量躍居第三,實則爲受制裁的伊朗、委內瑞拉原油提供“洗白”中轉。

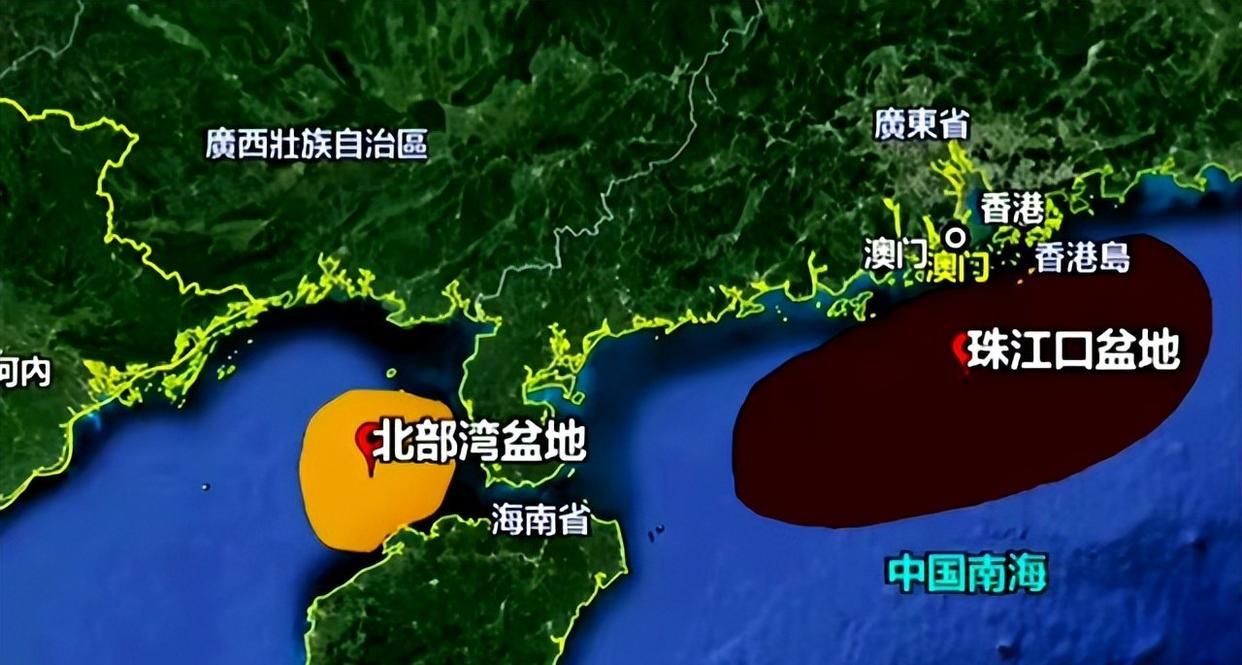

這種“借船出海”策略背後是深刻的能源安全哲學。當各國爭相掏空南海時,中國把深海油氣視爲戰略儲備。就像沙特將加瓦爾油田保留爲“最後寶藏”,中國將南海看作應對未來能源危機的“保險箱”。在珠海桂山島海域,“深海一號”能源站已實現1500米超深水開發突破;中菲共同開發磋商取得進展,中越北部灣聯合勘探持續推進。這些默默推進的項目,正在編織南海開發的“中國結”。

當“藍鯨2號”的鑽頭刺破1500米深海地層,當惠州19-6億噸級油田在珠江口盆地噴湧而出,中國南海戰略的深意逐漸清晰。

能源博弈從來不是百米衝刺,而是考驗耐力的馬拉松。挪威開發北海油田蟄伏15年等技術成熟,巴西鹽下層油田從發現到量產用了12載。今天的中國,正以戰略定力換取技術突破的時間窗口——既避免陷入地緣衝突漩渦,又爲新能源革命蓄力。

南海波濤下湧動的黑色黃金,終將在國家需要的時刻噴薄而出。當全球能源版圖重構的號角吹響,這片深藍海域的沉默,恰是大國崛起的深沉底色。