那個寧可痛苦不要麻木,22年前打動無數人的劉小樣,又回來了

黑塞說:覺醒只有一個目標,找到自己,成爲自己。

2001年的秋天,劉小樣給央視欄目組《半邊天》寫信,在心中她動情地傾訴她內心的苦悶與躁動。

在農村,有錢可以蓋房,但不可以買書;

可以打牌閒聊,但不可以去逛西安;

不可以太張揚,不可以太個性。

這樣驚世駭俗的語言,本就足以讓人震驚,而出自關中平原一個普通農婦嘴裏,就更讓人震撼了。

於是,《半邊天》欄目組敏感地捉住這個聲音。

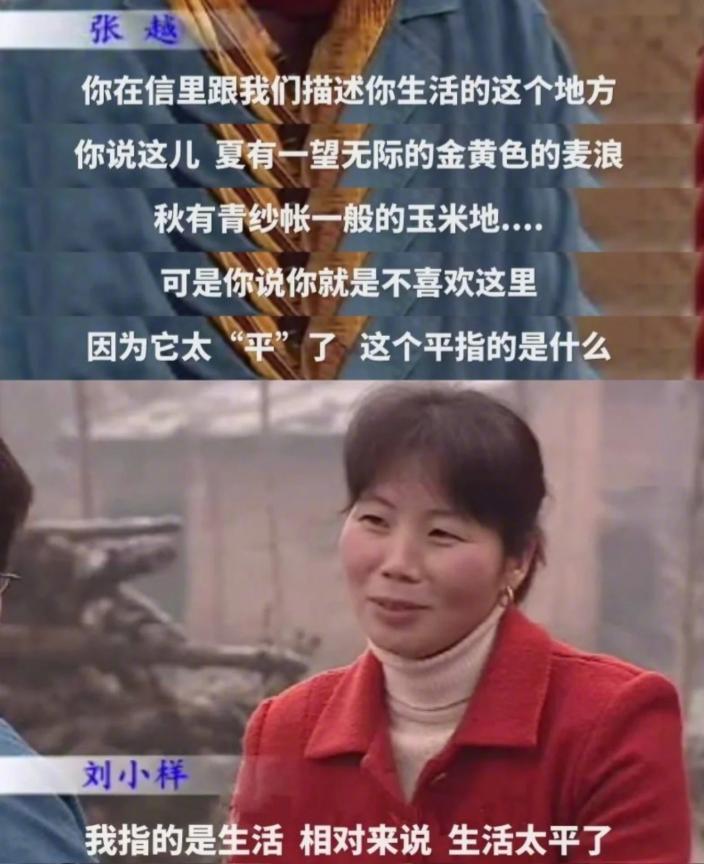

那一年的冬天,主持人張越不遠千里來到咸陽,敲開了劉小樣的家門。

坐在兩層紅磚房前,身穿紅色上衣的劉小樣說出了那句打動無數人的話:我寧可痛苦,也不要麻木。

這是劉小樣覺醒的宣言,如今20多年過去了,她找到屬於自己的詩與遠方了嗎?

1

劉小樣,出生於咸陽興平村。

15歲那年,父母和她說:“現在蘋果能賣錢,你別唸書了,回家幫忙吧。”

就這樣,正讀着初二的劉小樣輟學回家幹農活,不能上學的她開始喜歡上聽收音機。

可當聽完了路遙的《人生》、《平凡的世界》,她被書中主人公那種自強不息的精神深深觸動了,總覺得人應該有一點嚮往。

然而,在農村所有女人都過着一樣的生活,到了一定年紀,就嫁人、生娃、勞作......

麥子熟了一茬又一茬,大半輩子也就過去了。

23歲那年,劉小樣嫁給了鄰村的王樹生。

不過,對於這段婚姻,劉小樣認爲自己還是比較幸運的。

因爲王樹生的爺爺是當地的私塾先生,他們家的“耕讀傳家”理念,是劉小樣心中嚮往的。

另外,王樹生當時去青海做生意,劉小樣希望他能讓自己過上與衆不同的生活。

而王樹生也沒有讓她失望。

他帶着劉小樣去西寧、西安遊玩,讓劉小樣看到不一樣的世界。

在霓虹璀璨的街道上,看着熙來攘往的人羣,第一次看到外面世界的劉小樣,激動得泣不成聲。

然而,這樣幸福時光很快就結束了,因爲很快劉小樣就懷孕了,相繼生下一對兒女。

之後,劉小樣活成別人眼裏的賢妻良母,孝順公婆,照顧兒女。

但這樣的生活,劉小樣並不滿足,或者說她看似平靜地飾演好爲人妻、爲人母的角色,但內心卻是躁動的,她更想做自己,即使不知道成爲怎樣的自己。

她希望自己的生活可以色彩斑斕,便把這個希望寄託在衣服上,經常穿紅色的外衣。

由於丈夫有經商頭腦,家裏很快就過上小康生活,蓋樓房、買大彩電,裝電話。

過着人人豔羨的生活,劉小樣依然不滿足,她總喜歡仰望天空,希望來一場生命的突破,自由翱翔於天地間。

她邊看書邊等機會,邊看《半邊天》邊尋機會。

2001年,兒子、女兒都上小學了,劉小樣開始給《半邊天》寫信,騎着自行車跑到縣城郵局寄信,終於把期盼寄了出去......

2

寧願痛苦,也不要麻木。

我不要我什麼都不知道,然後我就很滿足。

劉小樣的書信震驚了《半邊天》欄目組每一個人,大家都被這覺醒的吶喊聲觸動了。

於是,2001年的冬天,主持人張越帶着欄目組不遠千里來到關中平原,敲開了劉小樣的家門。

身穿大紅色外套的劉小樣,坐在她家二層紅磚房前,動情地訴說她的疑惑和不滿:女人不需要有思想,生娃、會幹活就可以了,這樣的人生有什麼意思?

劉小樣略顯痛苦地咬咬牙,表示她難以接受這樣的生活。

她說不能因爲自己出生在這裏,就守在這裏,不去看看外面的世界。心有嚮往的人,眼裏纔有光。

言語間,劉小樣處處透露着想逃離那被困住的人生,嚮往遠方。

她的痛苦無人理解,所幸劉小樣自己能正視痛苦,她說:“我雖痛苦,但不悲傷。也許痛苦是一種蛻變,促使我前進。”

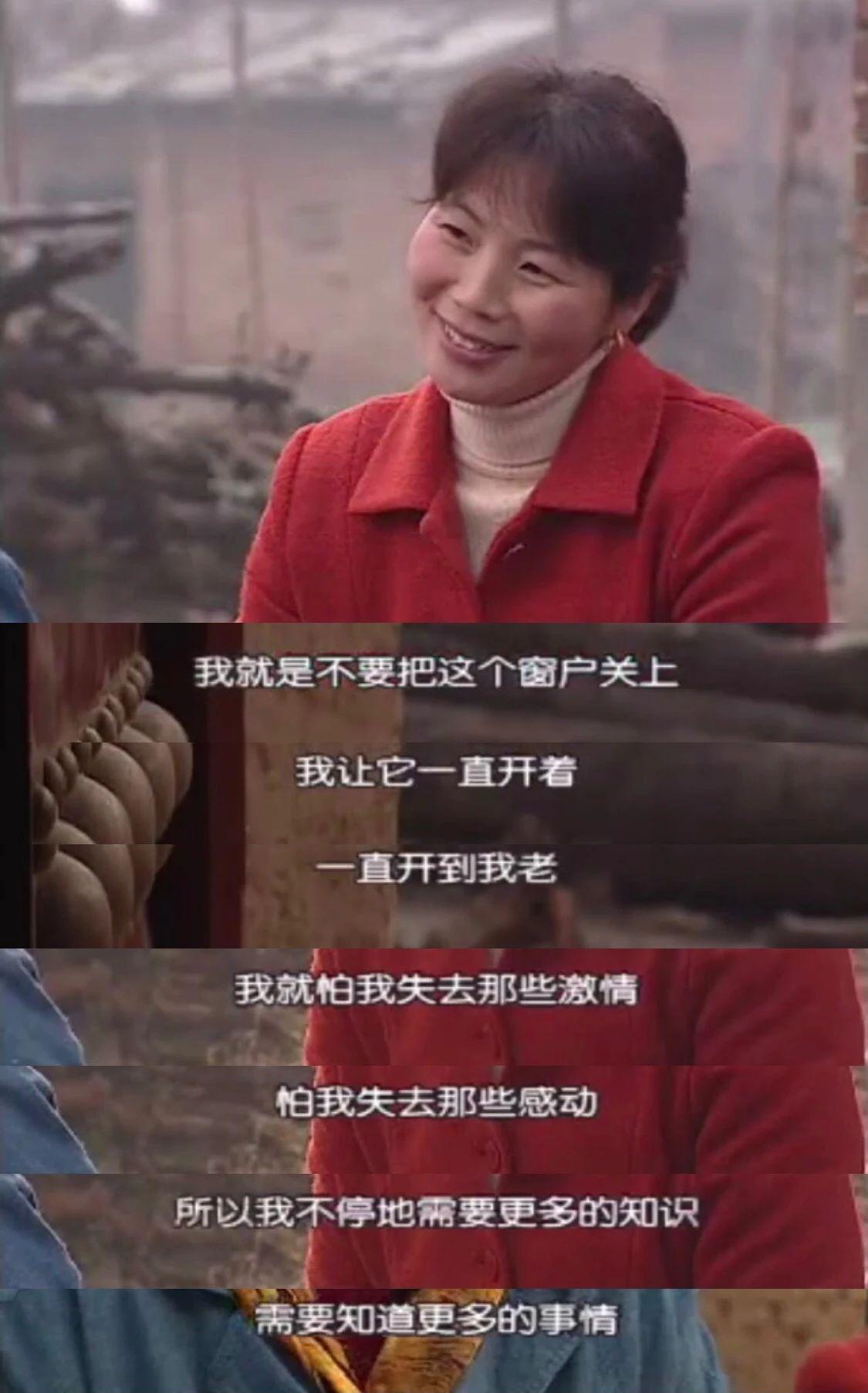

爲了對抗精神荒蕪,她一直努力爲生命打開一扇窗。

終於,有一天她“破窗”而出了,她多次奔向遠方,找尋夢想。

她受《半邊天》節目邀請,去北京參加十週年紀念晚會。

能看外面的世界,劉小樣原本非常高興。

可當她看到晚會結束後,好好的佈景被拆掉、被好心邀請來的觀衆還要收錢。

她又大感失望,雖然她看到了以前沒見過的風景,但卻不是自己喜歡的。

所以,就算在北京買了很多書、衣服和玩偶,但她還是無法獲得滿足。

後來,劉小樣先後出走貴州、崑山,又輾轉西安。可她看過大山大河後,見識過猶如天堂般的圖書館後,聽過夢寐以求的音樂會後,她還是無法平靜下來。

最後因婆婆生病需要照顧,劉小樣的出走才得以劃上句號。

3

原來,遠方真的如海子說的那樣,除了遙遠一無所有。

那麼,劉小樣的出走意義又何在呢?

近日播出的《她的房間》,劉小樣再次出現在公衆面前。

張越問她,對南方的城市是什麼感覺時,劉小樣回答了兩個字:失望。

她說,在南方打工時,她每天步履匆匆,連路邊開滿了鮮花都不知。但其實這些花就是她的詩,忽略了這些花意味着辜負,那也是辜負了她的詩與遠方。

她一直忙着出走,出走後才發現遠方並不等於詩意。

出走的經歷,讓劉小樣明白,只要精神獨立,她在家裏也可以實現自我價值,可以實現理想。

詩不在遠方,而在心中。

黑塞說:人獨自行過生命,蒙受玷污,承擔罪過,痛飲苦酒,尋覓出路。

人生,只有經歷過,才能看清生活的本質,洞察人生的意義。

如今的劉小樣,腳踏實地的在這片土地上生活着,在自家庭院種滿了鮮花,還種了十畝麥子。

她說:“我依然痛苦,但通過看書,我會一直與自己的偏見、無知見招拆招,在痛苦的荒蕪裏生出喜悅。而我的詩,可以是我院子裏的花,也可以是我的莊稼。”

曾經的她,爲了詩與遠方決意出走;

如今的她,卻是“此心安處是吾鄉”。

顯然,劉小樣找到了屬於自己光芒,成爲了那個無可替代的自己。