從中文系畢業的程序員,把“在老鄉雞端盤子”的經歷做成遊戲

玩《海默2000》的過程,是初印象被不斷推翻的過程。

這是一款特別的遊戲,打開遊戲前的預期體驗和通關後的真實感受,用截然不同來形容有些不太恰當,因爲它們甚至很難放到同一個維度上進行比較。

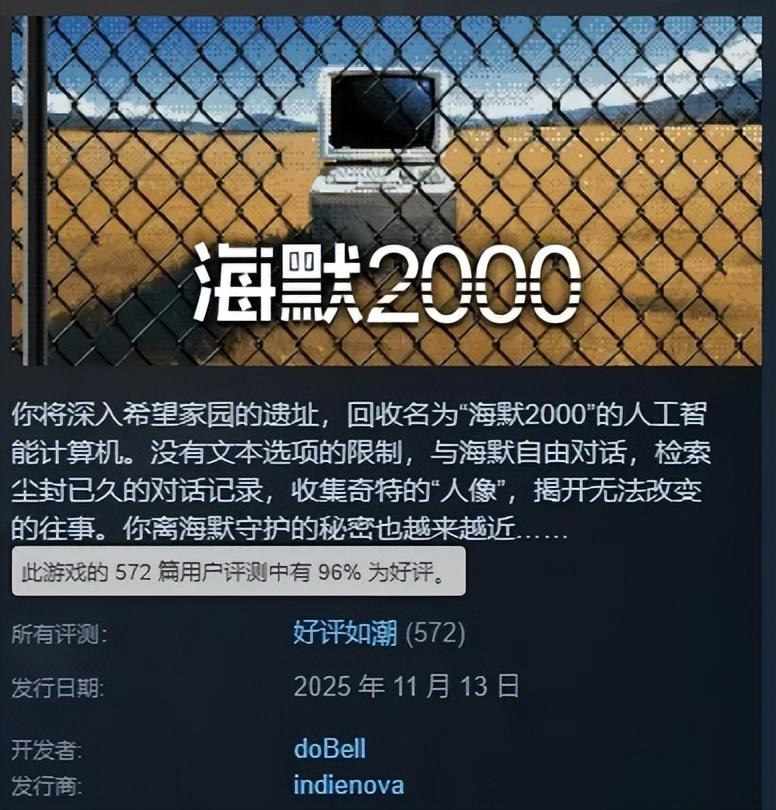

可即便如此,它在這個第一印象與銷量口碑直接掛鉤的當下,依然在首周獲得了95%玩家的認可。

截至發稿前已上漲到96%

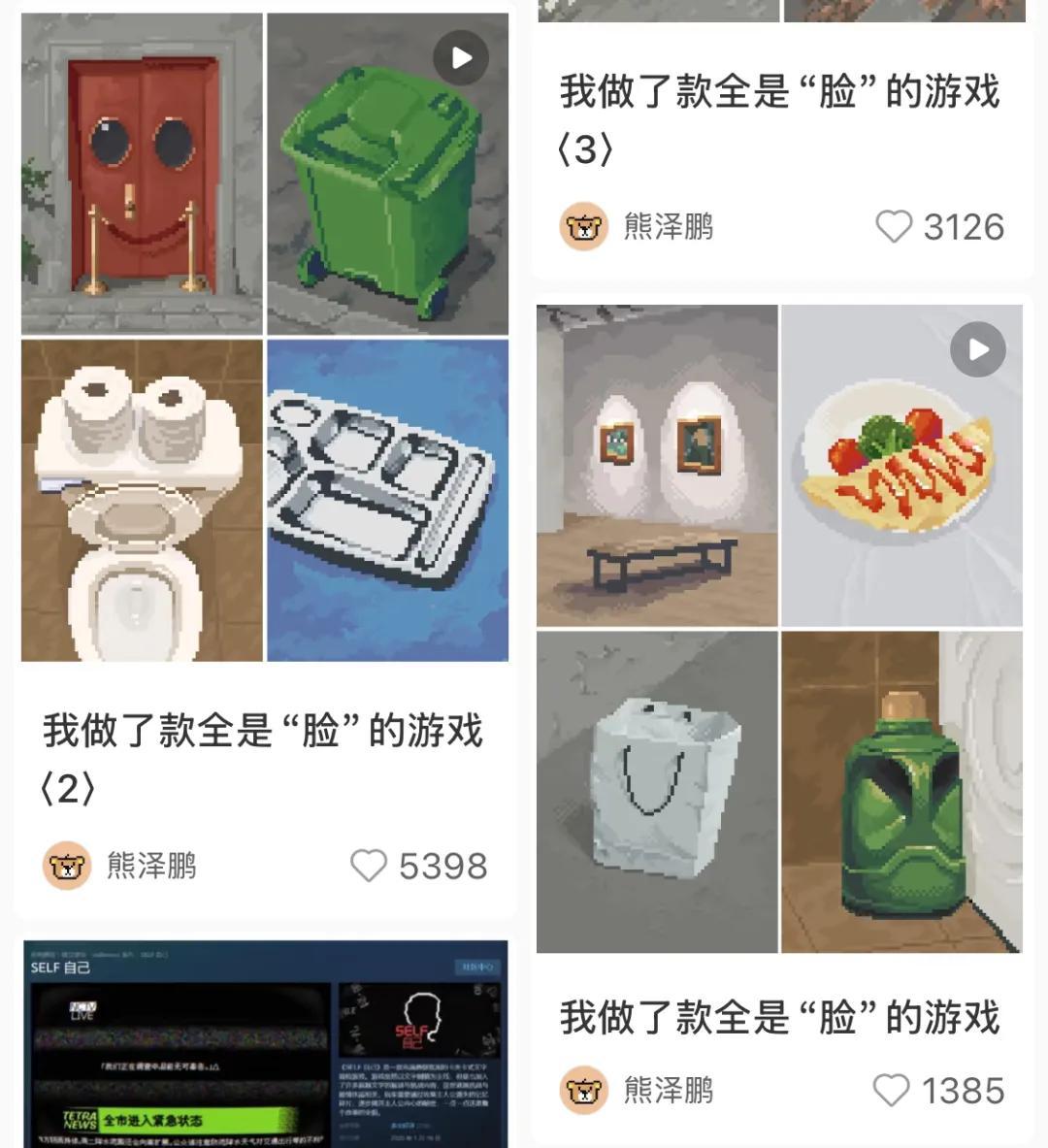

我第一次聽說這款遊戲時,是通過作者發在社媒上的幾十張“人臉”圖片。就像很多網絡梗圖中巧合的人臉一樣,最開始我以爲這款遊戲的玩法也是從生活場景中“找人臉”的尋圖遊戲。但事實上,這是一款以“檢索”爲核心玩法的互動解謎遊戲;

起初我把《海默2000》當作《Her Story》那樣的推理作品,但實際開始遊戲後,全程順暢自然的流程、細膩生動的故事描寫,又讓我明白,原來它是個交互形式特殊的視覺小說。

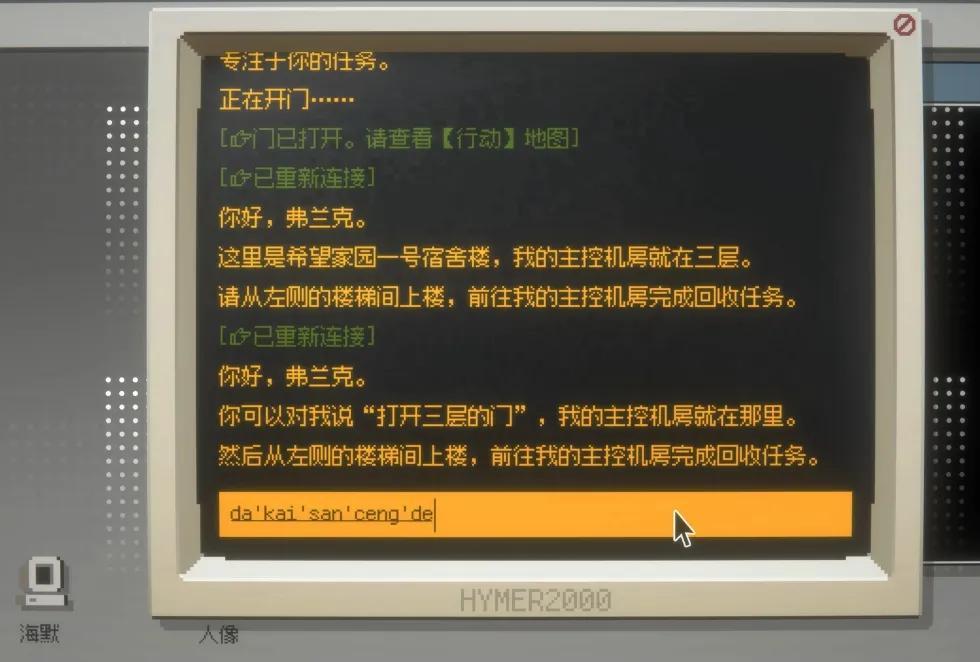

玩家扮演的“回收員”需要去到一個名爲希望家園的地方,回收名爲“海默2000”的人工智能計算機的人格模塊。於是我們開啓了一個復古的電腦界面,可以自由打字進行關鍵詞檢索,回收散落在園區裏的“人臉”,拼湊出一個結果已經註定的故事。

在這款遊戲的Steam界面,能看到作者對於它的介紹同樣很簡單,只有短短五行字。

或許在作者看來,《海默2000》也是一款給不出太多歸納和鋪墊的遊戲。因爲在通關遊戲後,那些留給玩家的悵然與回味,科技與人文、成長與遺忘的淡淡感受,都是這個故事獨有的魅力——這一切,或許正因爲遊戲來自於作者複雜的親身經歷。

1

還是從人臉說起吧。

人臉——或者說這些像人臉的物體照片,是這款遊戲最重要的視覺符號。作者熊澤鵬告訴我,它們的誕生比《海默2000》這款遊戲還要早,來自他早年在餐廳的工作經歷。

熊澤鵬是一個大學就讀於中文系的兼職遊戲人,畢業後,因爲有着編程這個小衆愛好,他成爲了一家餐飲公司的數據工程師。儘管他任職於職能部門,但由於公司的要求,他需要定期去到一線餐廳工作,出餐、拖地和端盤子,這纔有了“中文系程序員端盤子”這樣的經歷。

曾在老鄉雞工作時的熊澤鵬

正是這段時間的餐廳工作裏,他開始在高強度的體力勞動中,把身邊的拖把、泔水桶、平板拖車等物體都幻視成了“人臉”。當時他的第一款遊戲《Self》已經發布,於是“到處都是人臉”這種有趣的現象也就被他記了下來,理所當然地成了他下一款遊戲的靈感來源。

當時的熊澤鵬並不清楚,這些“人臉”最終會發展成一個怎樣的遊戲,他只是把當初這個微小的想法描述爲一頭“活在腦子裏的章魚”。這隻章魚一直在他的意識裏不斷伸展着觸鬚,攪動活躍着吞噬他的想法和注意力,最終發展成了《海默2000》的雛形。

早期遊戲版本

這些“人臉”出現在遊戲中的形式,看似和它檢索的玩法沒有直接關聯,每當玩家推進主線劇情時,都能在地圖上找到一張包含人臉圖片,長椅、站臺或是一雙球鞋,都是那段劇情場景裏出現的物品。

拋開它在劇情結尾裏的具象作用,這些臉也有美術上的敘事功能。

遊戲中的第一張“人臉”

事實上,這些“人臉”物體用圖像形式進行對應的情感投射,正如“面孔空想性錯視”(Face Pareidolia)現象的原理一樣。

人臉是我們最熟悉的視覺信息,也是社會化的重要象徵,所以人類才慢慢形成了對環境視覺信息加工的獨特方式。面對同一朵雲同一棵樹,不同的人可能會看到完全不同的人臉,正是因爲他們代入了完全不同的情感。

這種用視覺符號輔助敘事的方式,在《海默2000》裏還有不少。比如在遊戲初期,遊戲的地圖都是用單純的像素畫呈現,簡單清晰;隨着劇情的推進,玩家會發現很多場景裏的建築,慢慢從像素點變成了拼貼畫風格。

相信就算我在這裏不劇透它在這時候的劇情發展,你也能從兩張圖的美術差異中感受到故事氛圍的改變。

《海默2000》就是這樣一個故事講述形式和故事本身同樣重要的遊戲,它的視覺呈現是這樣,它的“檢索”玩法也如此。

2

喜歡推理遊戲的玩家一定對這套“檢索”玩法不會陌生。近幾年光是國產獨立遊戲裏,就有《真探》《全網公敵》等遊戲,用過這套已經很成熟的系統。

但要追溯到更早,一定離不開把它發揚光大的名作《Her Story》。通過關鍵詞搜出對應視頻片段,觀看視頻推出更多關鍵詞,循環往復拼湊出整個故事的全貌。

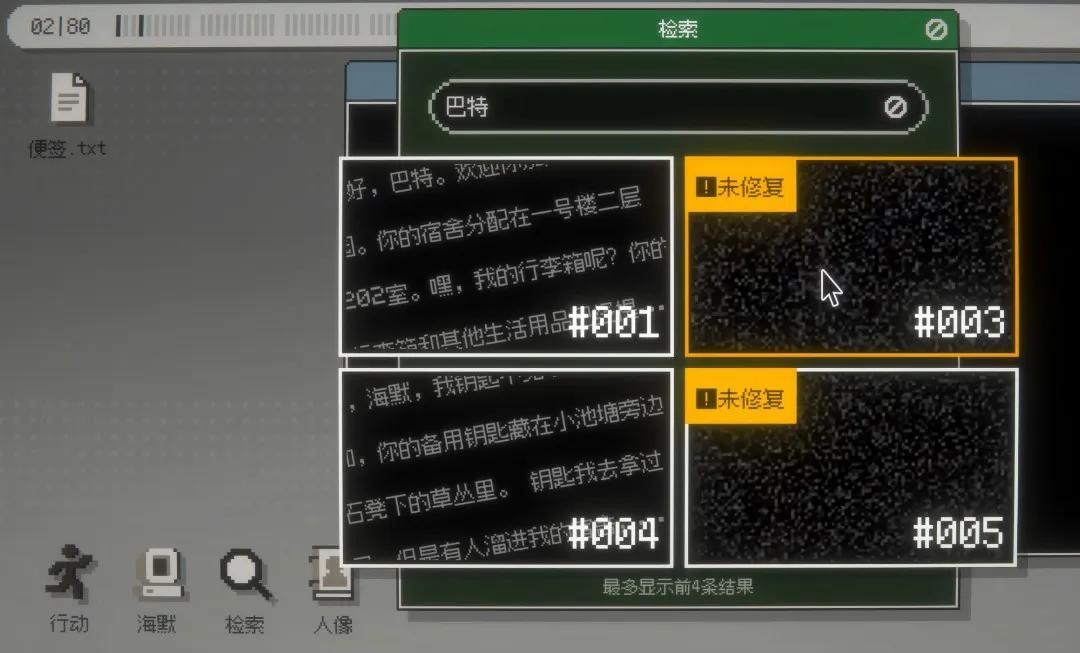

事實上,《海默2000》也同樣參考了《Her Story》的敘事模式。通過搜索詞彙得到存貯在人工智能裏的對話記錄,再從記錄裏找到更多關鍵詞,依然是通過“檢索”逐步推進遊戲。

這種模式的優點很明顯,所有劇情片段都是玩家打字搜出來的,親自推動故事情節發展的沉浸感十足。但代價是,碎片化敘事會降低遊戲作者對故事情節的掌控力,玩家可能會在通關過程中以作者不想看到的順序通關,漏掉關鍵劇情,這在敘事遊戲中非常致命。

爲了避免這一點,《海默2000》做出了兩種敘事方式的改變,其中第一種就是源自《Her Story》。

玩家依然可以隨意搜索,但在給予玩家“想搜什麼就搜什麼”的自由時,還加入了“只顯示前4個搜索結果”的限制。你依然可以在打開遊戲的第一秒搜到最後一個片段,但要跳出作者的敘事框架,前提是你的搜索詞得足夠精準。

舉個例子,如果有一個“誰是蝙蝠俠”的故事,你在一開始或許猜到了“蝙蝠俠住在韋恩莊園”的真相。但如果搜索“韋恩莊園”,你只能得到4段布魯斯少爺的日常起居片段;只有當你精準知道“韋恩莊園4號枯井B10層”這個地址後,才能搜索找到那個暗藏了遊戲結局的真相——這也是熊澤鵬覺得《Her Story》最值得學習的機制之一。

同時,《海默2000》也沒有把雞蛋放到同一個籃子裏。在通過“檢索”拿到的故事碎片之外,遊戲原點的“人臉”圖片也串起了一條嚴格遵循時間線發展的主線。

每解鎖幾個片段,玩家控制的調查員就可以在小地圖上多走幾步,發現幾張生活場景片段。它們既是作爲故事的主軸,用更具易讀性的線性流程串起故事碎片,提供着“對話”格式之外的第三視角敘事;還可以作爲參考,爲玩家的“檢索”提供更多線索,相輔相成推動着玩家拼出故事的全貌。

模糊場景上的數字,代表着解鎖它需要的故事碎片數量

說到底,這些形式多樣的敘事方式,都是爲了更好呈現《海默2000》的故事。

作者熊澤鵬當初之所以選擇成爲一個遊戲作者,就是因爲他是個從小就喜歡講故事的人。電子遊戲在他看來,圖像、程序、音樂和文字多種形式的交織,正是一個適合承載他腦子裏那些故事的形式。

所以回到《海默2000》上,如果要展現這款遊戲的最大特質,怎麼也繞不開這個故事。

3

2017年,當日裔英國作家石黑一雄獲得諾貝爾文學獎時,它的作品被形容爲“關於記憶,時間和自我欺騙”。這也是一句適合《海默2000》的話。

《海默2000》的故事發生在名爲希望家園的地方。這裏就像個烏托邦,大部分生活在這裏的人都會忘記煩惱,以最青春鮮活的樣子參加繪畫比賽,收養一隻街邊的流浪狗,或是在每天的夕陽下打打籃球——但終究只是“像”烏托邦。

當我們隨着調查員的腳步,一點點發現曾發生在這個希望家園的事情後,劇情就會以一種不斷出乎人意料的方式,向着一座斷崖狂奔而去。

作者熊澤鵬將之形容爲“下墜感”。當玩家玩到一半時,就能感知到《海默2000》是一個悲劇,但是當一個壞結局無可避免時,主角們在這個過程中的犧牲與掙扎依然有着意義,這纔是他最想呈現的那部分。

*以下內容含有少量劇透。

轉折發生前的最後一幕,也是Demo版的結尾

如果你看過石黑一雄的《莫失莫忘》(又譯別讓我走),通過前面這段介紹,大概率已經猜出《海默2000》踩在這部名著肩膀上的部分真相:希望家園裏的孩子都是克隆人,他們的誕生僅僅是爲了捐獻出自己的一身器官。

放到一些以解謎和反轉爲賣點的遊戲裏,當謎底被揭曉時,故事的吸引力早就泄了大半,但《海默2000》不會。

這一方面是因爲這個謎底,並不是遊戲的大底。事實上,當我在遊戲中得知這個真相時,整個遊戲的進程還沒進行到一半。故事裏還有很多謎題未解,這個克隆人的結局、海默2000這臺人工智能的目的、甚至是玩家扮演的調查員身份,都會吸引着玩家往故事深處下潛。

收集故事碎片也是驅動力之一

更重要的是,遊戲裏紮實細膩的描寫出色扮演了一位說書人的角色。在需要推進情節時,故事裏的角色幾乎不會有多餘的動作,準確地扮演好“人物”要素(比如前幾張圖裏的描寫),完全沒有很多視覺小說拖沓冗餘的臭毛病;

而當一段劇情需要渲染人物的情緒時,作者也會像他在圖片裏藏人臉一樣,不吝筆墨地細膩呈現他們的所思所想。其中最讓我印象深刻的,是一段喫飯場景的描寫:

“每個人面前都放着煮熟的螃蟹。他們把蟹腿一條條拆下來,再撬開寬大的蟹殼,螃蟹的五臟六腑就赤條條地露出來了。他們吸乾腔體裏的蟹黃,再剝出每一條蟹腿裏的肉,蘸着小料喫掉。”

一個旁人喫螃蟹的場景,全是主角對“人喫克隆人”的恐懼

《海默2000》的故事取材自《莫失莫忘》,但沒止步在這個科幻設定上。

玩家們作爲調查員走進荒廢的希望家園時,其實早就知道我們看到的這些故事碎片,都是發生在過去、即將埋入塵煙裏的事。克隆人悲劇性的結局已經註定,但他們活躍在陽光下的身影,以及留在那片土地上的痕跡,纔是這個故事真正的華彩。

這裏就不多劇透了,但我可以分享一下看着《海默2000》的通關字幕時,我腦中迴響着的幾幕看過聽過經歷過的故事來隔靴描述下那種感受。

比如我作爲一個老家在三峽庫區的人,第一次得知兒時奔跑過的老屋會永遠化作長江河底時,不知道該說些什麼的無言;又或者是第一次看過劇集《漫長的季節》後,對樺林這座東北老城永遠留在那個黃金年代汽笛裏的悵然。

正因如此我才覺得,形容石黑一雄作品的那句話也很適合《海默2000》:關於記憶,時間和自我欺騙。

4

最後還想多聊幾句《海默2000》文字之外的文學性。

前文介紹過,遊戲的作者熊澤鵬是個畢業於中文系的高材生,但我沒說的是,他還曾是個兒童文學創作者。

在他向我介紹《海默2000》的“宿命式”故事時,他提到他不喜歡安徒生之後的“文人童話”裏,那些非得把悲劇結尾包裝一下的沉窠爛臼。就算以悲劇收尾,他也覺得角色們在通往這個結局過程中的所作所爲,不會因爲不可逆的結果而失去意義。

《海默2000》的主線,也是個往事不可追的結局。但當玩家收集其所有故事碎片之後,這位熱衷“悲劇雋永性”的作者,還是給玩家們提供了一個傳統意義上的“好結局”。

他解釋說,這是遊戲敘事的特殊性,即玩家行爲也是故事的一部分。玩家就算知道HE不是真相,明白它是賣火柴的小女孩凍死前的火光幻影,但依然會因人的主觀意志改變的故事而開心。

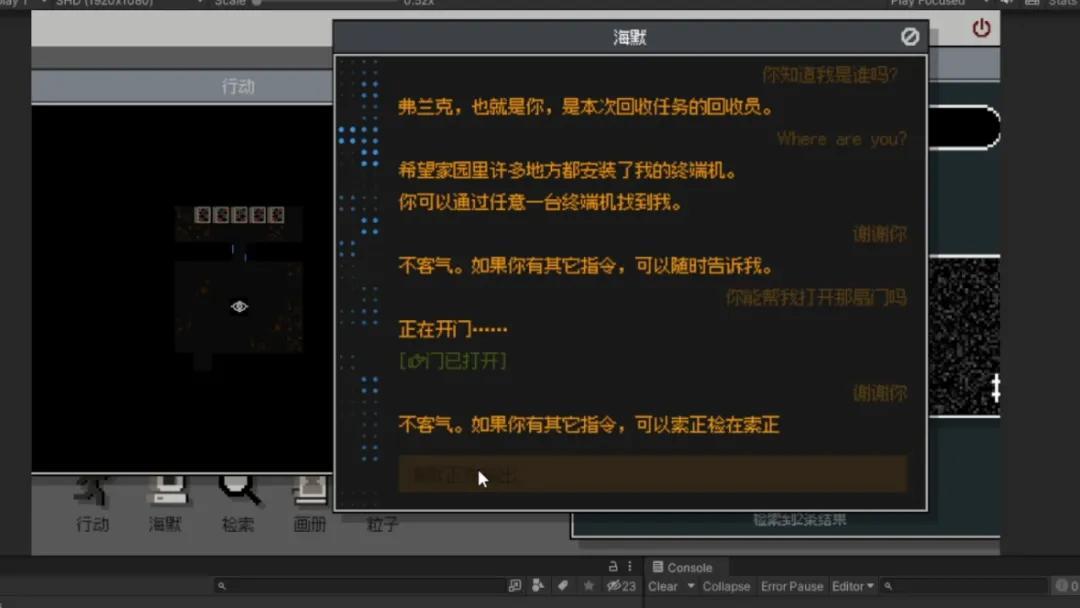

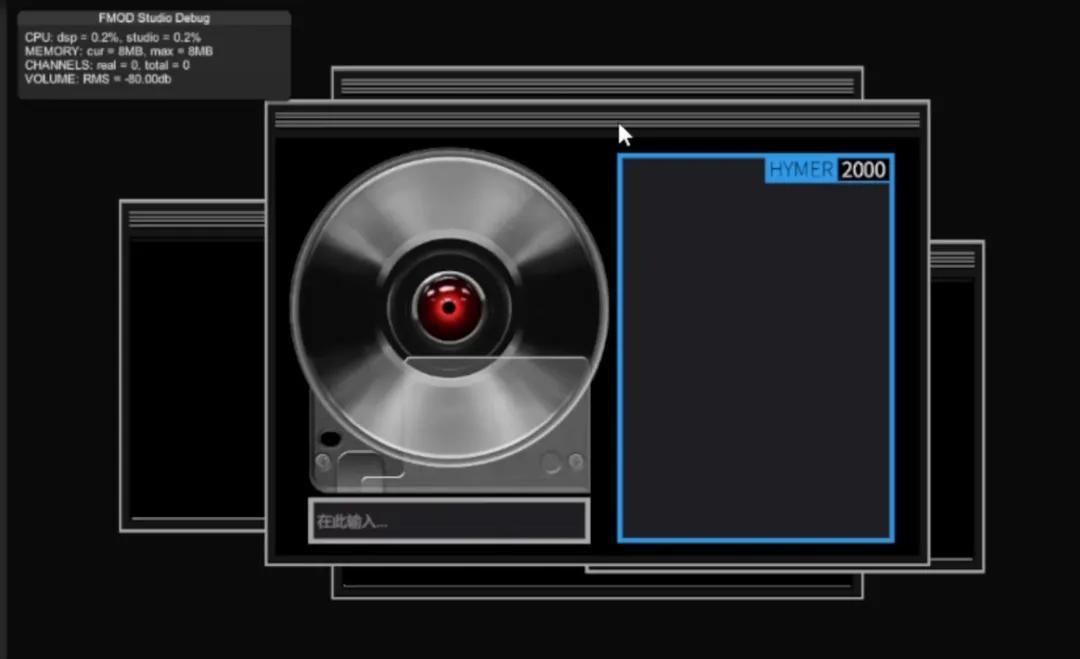

這同樣是他沒把遊戲裏的AI“海默2000”做成一個真AI的原因。

很多人都把它當作一個真AI進行對話,但它只是一個檢測語義的“問題答案集”

作爲一個本職工作和AI緊密相關的程序員,熊澤鵬完全具備在遊戲裏做出一個真AI的技術力,但他並沒有。這一方面當然是出於避免實時聯網、節省預算的現實考量,但同時,也是他想讓“海默2000”擁有類人情緒的同時,還保持着幾個句式來回重複的“機械感”,只把AI對話當作“檢索”玩法的外包裝。

設計之初,“海默2000”這個AI的形象參考過《太空漫遊2001》裏的HAL9000,他還給“海默2000”設計過一張能調整瞳孔大小(紅點)的AI人臉。

早期原型裏“海默2000”的形象

但他還是放棄了。爲了在視覺上淡化這位AI角色的存在感,也爲了讓它的文字和行動更有力,他最終還是沒有賦予“海默2000”一張臉。

一個“全是臉”的遊戲,出場最多的角色最終也沒能獲得自己的那張臉。也許正是《海默2000》這款遊戲的最好註腳。