紐約的傷與我們共同的隱痛

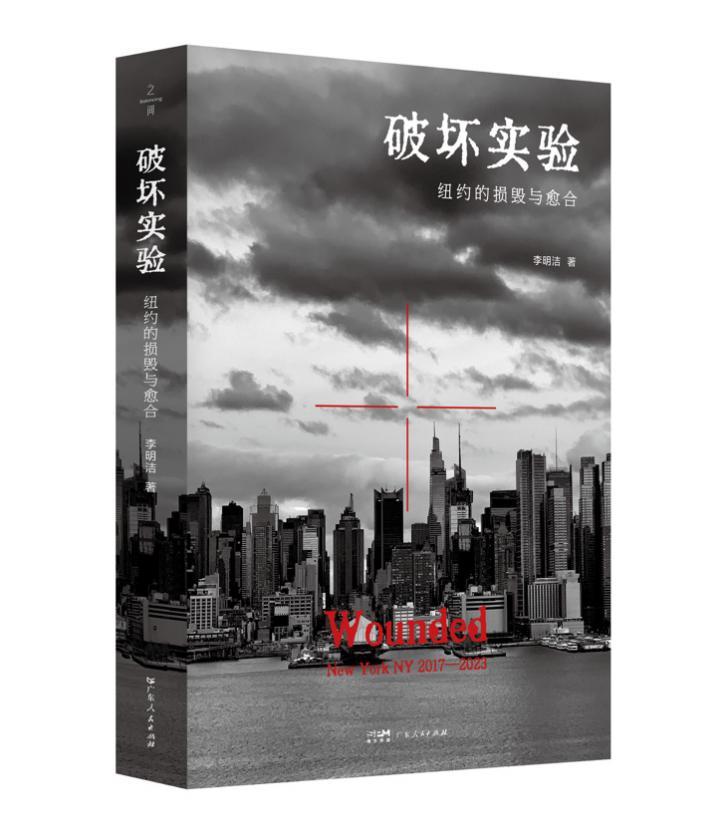

7月18日下午,華東師範大學社會發展學院教授李明潔的新書《破壞實驗》(廣東人民出版社,2025年7月)在上海朵雲書院戲劇店舉行首發式。這部跨越6年完成的非虛構作品,記錄了她從2017年至2023年間往返於上海與紐約的18次飛行後,對紐約的觀察與思考。發佈會由新書介紹、學者對談和讀者互動三部分組成,復旦大學新聞學院教授陸曄作爲嘉賓出席,以“紐約的傷爲何與我們有關”爲題,與李明潔共同回顧了“紐約的損毀與癒合”,探討了全球化退潮時代的都市動盪、社會記憶與個體命運。

咖啡色與深藍色:城市創傷的情感底色

李明潔在開場便強調,這本書並非嚴格意義的人類學著作,而是“帶有人類學關懷的調研札記”。她以“咖啡色”和“深藍色”區分書中不同年份的章節首頁的底色,“這也是城市創傷的情感底色”:2018年至2019年的紐約像一杯濃郁的咖啡,複雜多元且充滿活力;而2020年3月後,疫情席捲全球,紐約變成了一片“憂鬱的深海”。

“2020年後的文字並非我主動想寫,而是被迫記錄。”李明潔坦言,2020年春以後,紐約的日常系統徹底崩解,宵禁中的城市、空蕩的華爾街、被木板封住的第五大道商廈櫥窗,這些畫面成爲書中“破壞實驗”的具象化表達。她特別提到一個細節:2020年6月,她在第五大道目睹了薩克斯百貨公司旗艦店僱傭黑人保安和獵犬值守的場景,“你能想象這是紐約的第五大道嗎?但它確實就發生在你的眼前”。

陸曄在對談中特別關注書中的這類視覺敘事。她指出,李明潔的照片和文字保存了紐約“正在消失的記憶”,比如街頭標語等。“這些細節若不被記錄,就會被時間抹去;而李明潔的學術訓練讓她能捕捉到符號背後的社會意義。”

“我們都是歷史的證人”:個體在歷史中的掙扎

“破壞實驗”原是社會學概念,指通過輕微違反規則來觀察社會反應。但李明潔認爲,疫情和種族衝突等事件對紐約的衝擊遠超“破壞”,而是幾近“摧毀”。她分享了書中幾個人物的故事:土生土長的紐約本地人維尼醫生因政治立場轉變(從民主黨支持者轉爲共和黨人),被同行孤立。魯斯蘭是住在布魯克林的俄羅斯裔美國人,俄烏衝突爆發後,他帶着家人遷往佛羅里達,卻失去了所有客戶。“這些人的日常生活不是被‘破壞’了,而是被連根拔起。”李明潔引用西蒙娜·薇依的比喻,“極度的不幸”像釘子,“釘尖釘在靈魂的核心中,釘的粗頭就是散佈在整個時空中的全部必然性。”

陸曄認爲:記憶可能是私人的,但是當你把它拿出來面對公衆的時候,它就會變成社會記憶的一部分,“我們都是歷史的證人,個體記憶反而成爲社會記憶最珍貴的底片。”

面對複雜現實的書寫困境

當讀者問及“如何平衡真誠和真相、坦率和草率”時,李明潔坦言:“完全的真相難以企及,但每個誠實的片面都是對謊言的抵抗。”

陸曄則指出,李明潔的學術訓練讓她的觀察超越普通遊記:“她對時代廣場廣告牌的解讀,揭示出商業、政治與文化的多重糾葛,這種‘交叉驗證''正是專業人文社會科學工作者的工作態度和方法”,這種不做斷言的忠實記錄,凸顯了這本書可以引發的更深入思考的可能性。