讓“野景點”不再野蠻生長

日前,一名驢友在廣東英德市網紅打卡地“一線天”溺亡,家屬向21名同伴索賠86萬元,引起社會廣泛關注。當地此前發佈通告稱,“一線天”等區域是自然保護區不是旅遊區,未對社會公衆開放,對未經批准擅自進入上述區域探險、戲水、溯溪者,將依據相關法律法規和政策進行嚴厲處罰。

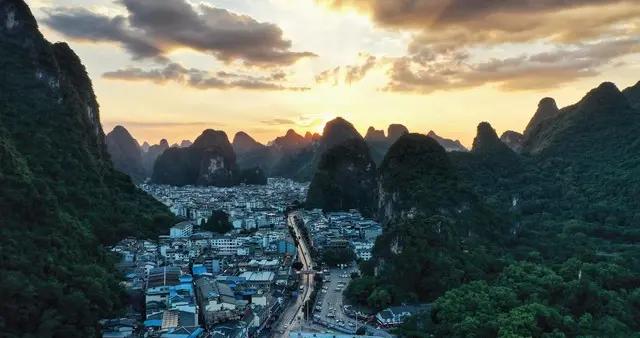

近年來,隨着人們生活水平的不斷提高、社交媒體的廣泛應用以及新興旅遊方式的湧現,一些遊客不再滿足於遊覽傳統的景區,逐漸熱衷於探索遊玩一些未開發、人煙稀少的“野景點”。

所謂“野景點”就是指未經開發、未納入正規管理、不向遊客開放的自然地帶。這些區域往往因缺乏專業管理和科學保護,極容易產生遊客安全、環境破壞等問題。

事實上,近幾年,從相關部門、相關地方到相關平臺都在積極治理“野景點”亂象。

2022年11月,文化和旅遊部等十四部門印發《關於推動露營旅遊休閒健康有序發展的指導意見》明確提出,避免在沒有正式開發開放接待旅遊者、缺乏安全保障的“野景點”和違規經營的私設“景點”開展露營活動;2024年10月,應急管理部召開會議強調,加強對“野景區”、網紅打卡點的安全警示宣傳和流動巡查,嚴防違規冒險進入……

一些平臺也陸續行動起來。2024年7月,抖音發佈公告稱,啓動爲期兩個月的“風險地點”專項治理行動,重點關注“野景點”遊玩,包括用戶發佈的涉及未開發區域或非專業人員進行的高危景點打卡、露營、探索、穿越等內容。

治理“野景點”亂象,需要多部門、多地方、多層面、多渠道、多平臺共同發力,攜手共治。

首先,進一步加強對遊客的宣傳和教育。

針對“野景點”的安全風險,運用多種形式、多種手段、多種渠道深入展開對遊客宣傳和教育。例如,用VR/AR模擬“野景點”事故場景,通過多渠道向遊客開展沉浸式宣傳;嘗試邀請“野景點”事故中的遇險者現身說法,參與公益宣傳片、紀錄片的錄製,通過講述真實經歷讓遊客受到深刻教育。

同時,向遊客加大相關法律法規宣傳教育,進一步強化警示震懾作用。比如,根據現實案例,對於破壞未開放區域生態環境的行爲,遊客可能會遭遇公益訴訟;根據一些地方條例,擅自進入封閉區域或者“野景點”,一旦遇險或者迷路,遊客需自擔救援費用。

其次,建立明確的責任分工和聯動治理機制。

治理“野景點”出實效,需要上下一盤棋,多方積極聯動。從責任分工來看,自然資源、林草等部門加強礦山、森林、草原等風險監測,文旅部門加強行業管理、文明旅遊宣傳,地方政府加強落實屬地責任……同時,公安、應急、環保等部門定期巡查,展開聯合執法,對違規進入者進行罰款等處罰。

再次,疏堵結合,積極推出“替代方案”。

有些遊客爲什麼喜歡去“野景點”,這是需要探問的。其中一個重要原因就是,由於遊客需求越來越多樣化、個性化,再加上社交媒體的興起,遊客容易被網絡信息所吸引,去探尋小衆獨特的“野景點”。

對於平臺而言,一方面,抖音、小紅書、B站等平臺應加大內容覈查力度,下架違規推薦的“‘野景點’打卡指南”等,並對相關內容標註醒目的風險提示;另一方面,相關平臺可以利用算法,向搜索相關“野景點”的用戶優先推送官方安全提示以及正規景區推薦。對於商家而言,旅行社、在線旅遊企業等旅遊經營者不得將“野景點”作爲旅遊產品予以銷售和推薦。

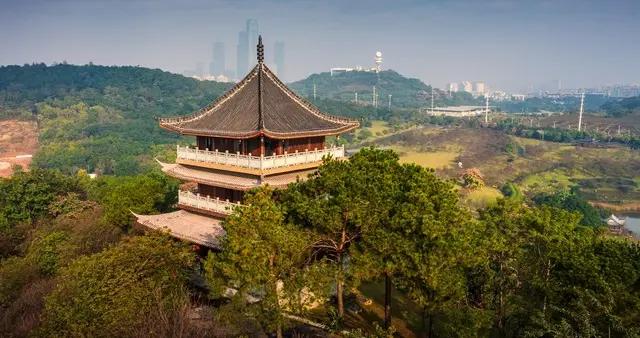

除了“堵”,也要“疏”,積極推出替代性方案、補償性方案。比如,開發替代路線,探索推出合規的替代性觀景路線或產品,分散人流;條件許可成熟的情況下,將“野景點”的“安全區域”進行系統規劃、科學打造,回應遊客需求;而一些正規景區更要自我反思、自我檢視,不斷推出真正適應遊客需求的新產品、新線路、新體驗。

這方面,北京懷柔箭扣長城的案例值得一提。箭扣長城一直是驢友熱衷攀登的“野長城”,此前多次發生過驢友遇險事故。今年北京懷柔區兩會期間,懷柔區文化和旅遊局相關負責人明確表示,爲正向引導公衆合法參觀遊覽長城,將圍繞箭扣長城修繕工程,開展公衆參與長城參觀、修繕等活動,推出箭扣長城展示點段,通過標識等手段,提供瞭解箭扣長城的小型遊覽路徑。

最後,進一步加強科技手段的綜合運用。

探索在“野景點”附近配置智能監控,合理安裝紅外攝像頭、無人機巡查等;構建電子圍欄,聯合相關通信運營商,通過手機基站發送預警短信;聯合高德地圖、百度地圖等位置服務類應用,探索在“野景點”座標彈出風險警告,並提供最近的安全景區導航;在網紅“野景點”安裝感應式廣播,遊客靠近時自動播放安全提示等。(作者:易水;編輯:曹雪文)