李鴻章留給保定最奢華的一棟建築,花1.1億元修繕,內部美到失語

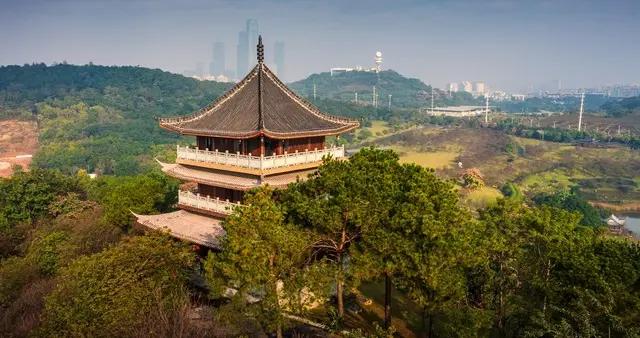

誰能想到,在保定這片燕趙大地之上,竟藏着華北地區最大的徽派建築羣——淮軍公所。當時負責施工的工匠、建築材料均來自安徽,一磚一瓦均遵循徽派,建成後整個建築羣雕樑畫棟,飛檐翹角,蔚爲壯觀。

這片建築羣,是李鴻章爲紀念在抗擊外辱中陣亡的淮軍將士,於清光緒十四年(1888年)興建淮軍昭忠祠暨公所,共耗資55000餘兩白銀。光緒二十八年(1902年),清廷將昭忠祠中軸線上的一路建築改爲李文忠公祠,即李鴻章享堂。整個建築羣兼具祭祀、集會和管理辦公的功能。

這是我國規模最大、保存最完好的淮軍昭忠祠,也是目前北方保存最完整的一座以清代徽式祠堂建築爲主體的古代建築羣。爲了迎合北方的氣候與環境,建築羣融合了南方徽派建築和北方建築風格,青磚灰瓦馬頭牆,迴廊掛落花格窗,既保留了徽派建築的顯性元素,同時也能令人感受到北方四合院民居的古樸渾厚。

後來,淮軍公所歷經風雨,身份用途幾經改變,也日趨荒蕪破敗。直到2015年,淮軍公所開始了耗資1.1億、歷時6年的大修,終於得到了新生。目前我們參觀的淮軍公所,是一片佔地面積約3萬平方米的大型建築羣,包括12套院落共計198間房間。南北兼容,別具一格。

以一條巷道相隔,東南部爲徽派建築羣,佈局嚴謹,集中體現了天井、馬頭牆等徽派建築特徵,盡顯徽派建築藝術之美;東北部則爲北方四合院建築,“五上六廂’”佈局、脊飾、廊心牆等元素的結合,充分體現出北方四合院民居的建築風貌;西部爲園林區,曾是淮軍公所的荷花塘,想必修建此處的靈感與古蓮花池不無關係。

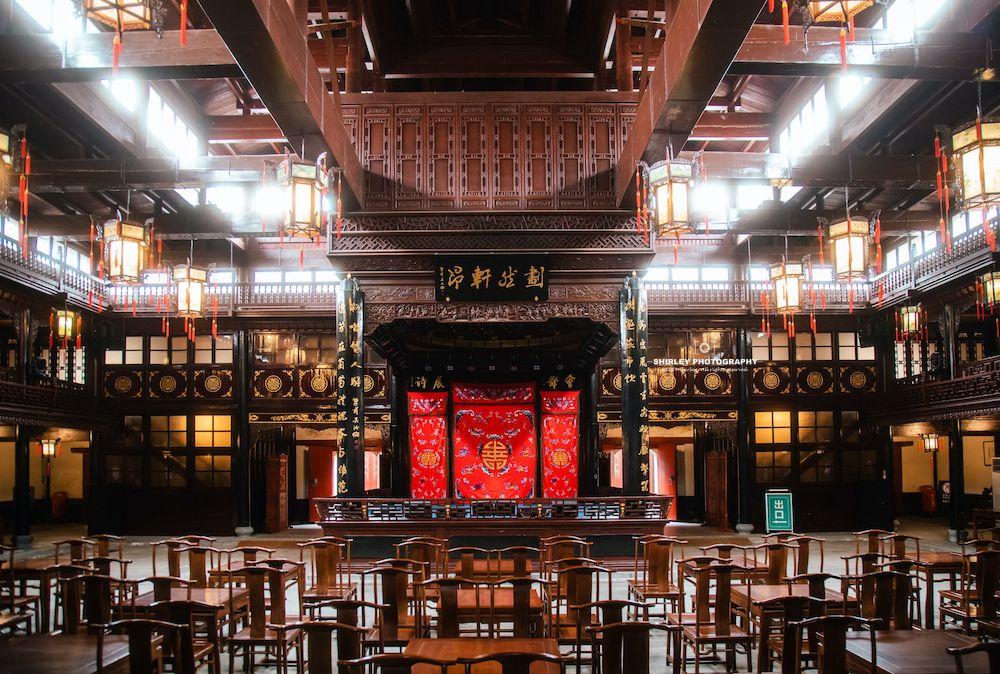

穿過馬頭牆層次分明、高大對稱的“五鳳樓” 式牌樓門,便是當時辦公、迎賓之所——迎賓院,現在內部爲展廳,其間徽派三雕(木雕、石雕、磚雕)無處不在。從迎賓院正房向北走,經過一約3米寬的夾道就來到了淮軍公所最標誌性的看點——戲樓,入內後豁然開朗。

這是我國現存規模最大的清代封閉式戲樓,也是七座淮軍昭忠祠中規模最大,而且是現存的唯一一座。一樓是戲臺和看場,能容納上百位貴賓落座;二樓爲包廂,面闊與進深都更顯寬敞,是昔日李鴻章宴請賓客的“高端劇場”。百年過去,那樑架彩繪的華貴、檐柱隔斷的精美,依舊驚豔衆人,讓到場的遊客無不讚嘆。

方正的戲臺坐南朝北,約40平米,四角各有一根立柱,均爲清代原物。十餘米的挑高空間內,是半球形的“雞籠頂”螺旋藻井,由3800個木構件榫卯結合而成,中心的 “二龍戲珠” 盡顯當年的金碧輝煌。藻井不僅工藝精美,其特殊結構更起到聚攏聲音並回傳到戲樓各個角落的作用。餘音繞樑,三日不絕,殊不知,那已是清王朝的末代絕唱。

戲臺背後就是李鴻章的享堂,主祠堂院寬大明亮,四水歸堂的結構體現了徽商的思想理念。東西兩側各一垂花月亮門,建築工藝獨具匠心,上懸着一個木雕門樓,翹起的飛檐宛若展翅的巨鳥,覆蓋着細膩的灰筒瓦。與李鴻章公祠建築隔一火巷,就是淮軍昭忠祠,坐北向南,分前後兩進院落,是擺放淮軍將士牌位和祭祀的場所。

過了巷道就是昔日淮軍的公所院,走到這一區域已經全無徽派建築風韻,取而代之的是有典型的北方四合院風貌的古建築羣。這五間四合院相對獨立,皆爲標準的"五上六廂"佈局;青灰印花軟廊心爲保定地區典型的民居做法,冰裂紋、龜背棉、套六角菱花等窗欞花樣也都是北方特色。

這裏以前是淮軍將士工作以及皖籍人士臨時生活、相聚的地方。在這當中,規模最大的公所院一號院,是淮軍的統帥碰到重大活動時臨時住的地方。

李鴻章通過修建淮軍公所,強化了淮系集團內部及後代的宗族觀念及地域情結,同時也擴大了淮軍的影響力。然而淮軍公所依舊見證了晚清在列強欺凌中,屢敗屢戰,“弱國無外交”的歷史。這棟建成於國家風雨飄搖之際的奢華建築,註定了其後那坎坷不平、波譎雲詭的命運。如今它華麗迴歸,也多了一份警醒世人的使命。