我國最完整的清代衙署,李鴻章曾在此辦公,這個玄機很多人忽略了

直隸省設立於清初,其管轄範圍包括天津市以及河北省的大部與河南省、山東省的小部。清雍正二年(1724年),保定成爲了直隸省會,儼然成爲國家的第二政治中心。全省最高首腦便是直隸總督,掌管當地軍務、糧餉、河道、長蘆鹽政等權力,爲清代督撫之首,疆臣領袖。因直隸的特殊地理位置,是拱衛京師的京畿重地,故直隸總督一銜非重臣莫屬。

如今在河北保定的鬧市中心,還保留着歷任直隸總督們的辦公地——直隸總督署。此地建成於清雍正八年(1730年),直到1912年廢止,期間共74人、99任直隸總督在此辦公,其中不乏劉墉劉羅鍋、李衛、曾國藩、李鴻章、榮祿、袁世凱這樣的歷史名人。難怪人們會說:“一座總督衙署,半部清史寫照”。

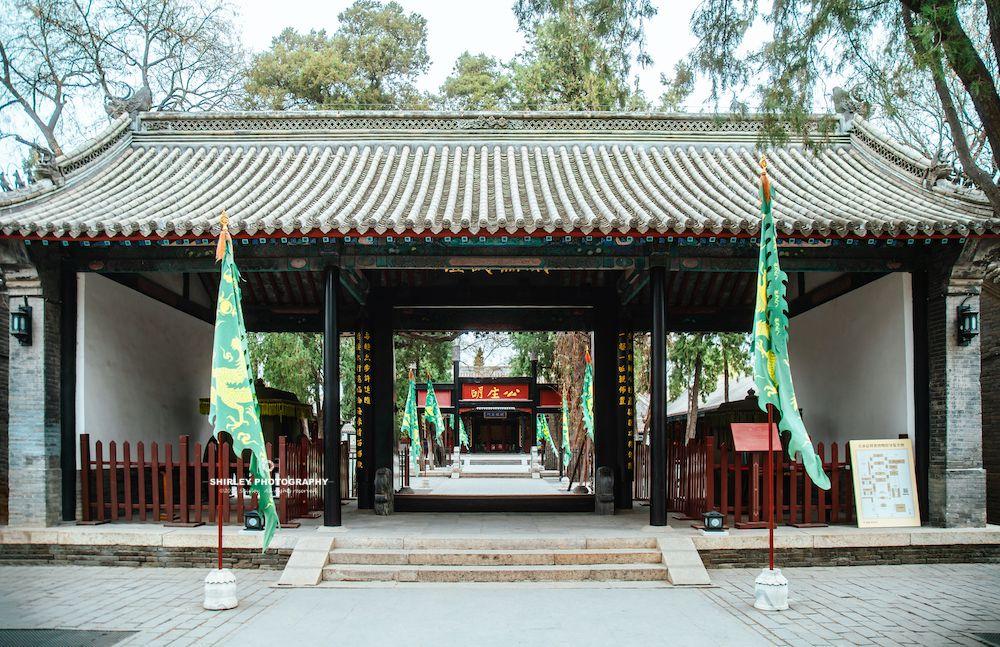

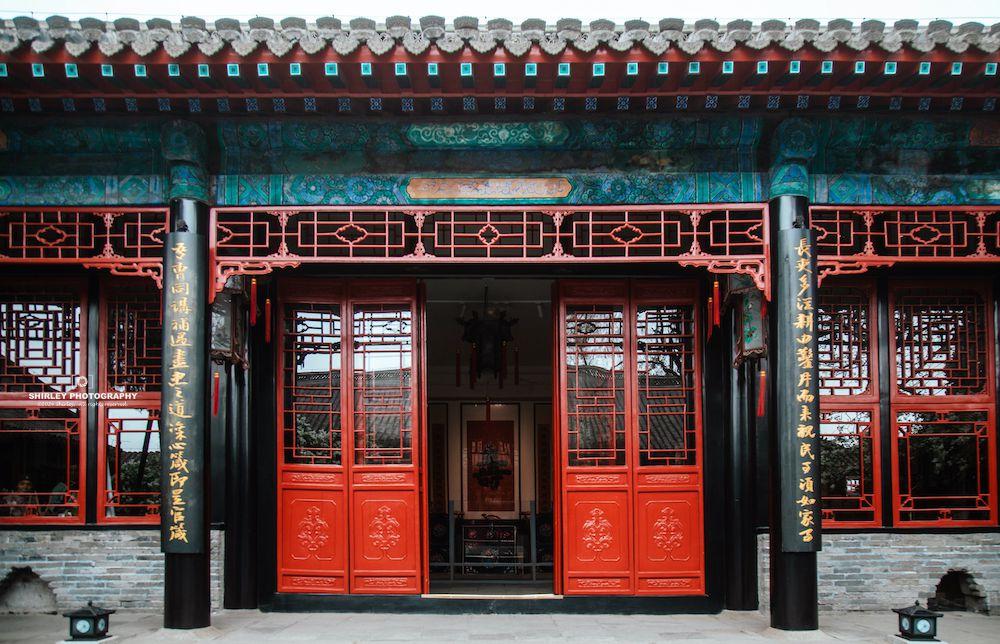

保定的直隸總督署,是目前我國唯一保存完好的清代省級衙署,一直是保定文旅的代表性景點。內部嚴格按照清朝關於省級衙署規制修建,爲前堂後寢的格局。小式硬山建築,布瓦頂,古色古香的建築羣被兩條南北更道分隔爲東、中、西三路;中路建築爲主要遊覽區域,佈局自南向北依次是大門、儀門、公生明牌坊、大堂、二堂、官邸院、上房院,共計五進院落之多。

儀門是總督署的禮儀之門,儀門正中牌匾爲“威撫畿疆”,左右楹聯爲李鴻章題寫,顯示出直隸總督這一職位的分量與他本人的抱負。

跨過儀門正中設有 “公生明” 牌坊,意思是隻有公正才能廉明,警示官員作風必須公正廉潔。公生明牌坊之後的大堂便是總督署的主體建築,又稱正堂,建於明朝初年,雍正八年(1730年)改爲總督署大堂。過去是總督拜牌迎旨、舉行賀典、處理重大政務之處,象徵封建社會官衙的權威。

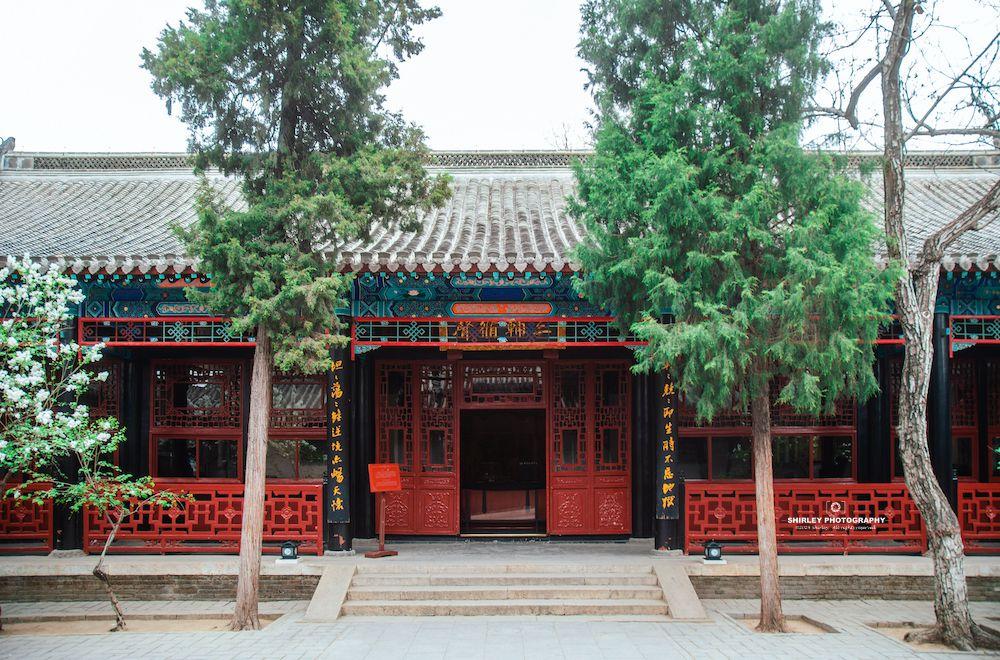

大堂面闊五間,前有抱廈三間,以黑色油飾爲基調,內部按照李鴻章任直隸總督時爲背景復原。堂內裝備肅穆,儀衛森嚴,正中有屏風一座,象徵一品文職大員。大堂院落兩側各分佈着9間科房,爲直隸總督署的六部。

大堂之後便是總督接見外地官員、與官員議事的二堂,又稱退思堂、思補堂。面闊五間,上方懸有 “政肅風清” 匾額,正中豎一木雕三扇座屏,雕刻的麒麟象徵一品武職大員。東側室爲議事廳,是總督上堂前與幕僚議事、更衣或休息的場所。西側室爲啓事廳,是署內幕僚和書吏爲總督辦案時查找或整理案卷的場所,也是爲總督處理公務代筆行文的地方。

二堂爲四合院形制,有迴廊相連,託凜、廊檐、門楣一手江南做法,雕刻精細;尤其是春日花木葳蕤時分,頗有江南古典園林的詩情畫意。

直隸總督署前堂與後寢,也就是內外的分界線就在二堂之後的內宅門,參觀途中能感知到明顯的區域分割。

內宅包括三堂和四堂,三堂又稱官邸,面闊五間,中間一間爲過廳,可徑直進入四堂院。東側屋兩間,爲內簽押房(辦公室),是歷任總督溫經習字、讀書作畫的地方。曾國藩於同治八年(1869年)在此屋爲蓮池學院學子寫過“勸學篇”。

上房又稱爲四堂,是總督及其家眷生活起居之所,平時外人不準隨意入內。建築面闊五間,左右耳房各2間,東西廂房各3間。室內鋪設木質地板以防潮,採用宣紙頂棚以降低室內淨高,並在南向設火炕取暖。空間採用罩和隔扇等劃分,細緻劃分的平面佈局更貼近生活。相比大堂二堂布局的疏朗,四堂緊湊了許多。

看完中路主要建築可以從西路或東路離開,沿途也有一些展廳可以進去看看。一路參觀,宏大的建築也在視野裏一路鋪展,遙想74位總督來了又走,人生命運與國家命運、時代變遷息息相關。

離開前別忘了正對總督署大門,正是保定市的城市原點,這個標誌很多人都會忽略。城市原點對一座城市至關重要,這個點不僅象徵着城市的中心位置,更是經緯度座標的起點。

比如北京的城市原點在景山之巔,上海的城市原點在人民廣場旁的國際飯店,都是在城市重要的核心區域。這個標誌承載着城市的歷史記憶,它可能見證了城市的起源、重要的歷史事件或發展階,能讓人們更直觀地瞭解城市的發展脈絡。河北的前身是直隸省,將城市原點安置於直隸總督署門口,也能看出這段歷史對於整個城市發展史來說,是至關重要的一頁。