鷹角邀請聯動、分享,這款悄悄席捲中日的「怪物」遊戲什麼來頭?

過年期間,有多位從業者朋友都向我安利了一款來自韓國的手遊。

據他們說,這款遊戲在中國雖然談不上破圈,但這兩年已經形成了一批不小的受衆圈子——例如今年玩家們自發組織的IP主題B站新春會,同人視頻作品總共長達2個多小時,甚至比國內一些頭部遊戲的新春會內容還要多,播放量也接近40萬。

不僅如此,這款遊戲還與鷹角展開了不少合作——比如在去年8月,製作組就專程趕往上海,在開拓芯活動上做了演講;去年11月底,它還宣佈將單向聯動《明日方舟》,引起了很多二遊玩家的關注。

而更神奇的是,這款遊戲至今都還沒有官方中文版本,它純靠着玩家們的主動漢化,就獲得瞭如今這種水平的熱度。(本文截圖中漢化均來自都市零協會漢化組)

這就是2023年2月上線,由韓國ProjectMoon開發的移動/PC端遊戲《Limbus Company》,國內一般譯作「邊獄巴士」或「邊獄公司」。在目前Steam商店積累的5萬份評價中,它長期保持着「特別好評」水準。

難道這款《邊獄巴士》,就是韓國的下一個《蔚藍檔案》或者《勝利女神:NIKKE》?帶着好奇心,我喫下了這份安利。我倒要看看,這遊戲到底是怎麼個事兒。

01

徹頭徹尾的差異化

從大的框架上來看,《邊獄巴士》和很多二遊近似,屬於角色收集養成類遊戲,並採用了回合制戰鬥作爲主要玩法。

但在我看來,遊戲和市面上的二遊太多的不一樣,甚至我都很難將其歸爲二次元賽道。

首先是差異化的角色系統。遊戲一共只有12名角色,玩家在每次戰鬥可以選擇4-6名角色上陣。

但實際上,每名角色可以裝備不同的「人格」,也就是有不同效果的卡面,類似於俗稱的「SP卡」。這樣一來,遊戲既能夠拓展陣容的寬度,也沒有添加角色的數量,劇情可以始終圍繞着這12名角色展開。

其次是玩法模式。《邊獄巴士》幾乎是我見過的回合制戰鬥二遊中,戰鬥最複雜的產品之一。我們儘量長話短說。

在遊戲中,角色和敵人每回合會有一個速度值,它決定了每名角色的攻擊先後順序。玩家可以根據局勢需要,安排每名角色的攻擊對象,用以快打慢的形式來「搶刀」,避免一些慢速角色被針對。

當角色與敵人互爲進攻目標時,還需要進行「拼刀」。雙方通過「拋硬幣」的方式決定誰有權攻擊對方,只有勝利者能夠打出傷害。

此外,角色技能還被分爲7種不同的屬性和3種不同的攻擊類型。當玩家讓多名角色釋放相同屬性技能時,還會產生「共鳴」,增加傷害。

遊戲的大招系統也同樣複雜。每名角色除了2-3款常規技能外,還可以裝備多個「E.G.O」(即大招)。角色每次放出某一屬性的常規技能,就會積攢該屬性的局內代幣,而想要釋放某個E.G.O時,就會花費對應屬性的代幣。

綜合下來,玩家每個回合戰鬥前,都需要從多個方面決定角色的攻擊對象和要釋放的技能,結合理智值等其他數值模塊,將戰鬥策略性拉得非常滿。不過遊戲也提供了以「勝率」和「傷害」爲目標的兩種自動模式,玩家可以自由選擇。

局內除了策略複雜,戰鬥演出也花費了不少心思,角色與敵人戰鬥時,不僅有着較爲刺激的畫面衝擊力,還充斥着各種刀劍碰撞的音效,有時也會帶動鏡頭的震顫,帶來一種獨特的爽感。

在開拓芯活動的分享中,團隊負責人李宥美提到,他們在製作《邊獄巴士》的上一部作品《廢墟圖書館》時,就將《只狼》的戰鬥感受作爲參考,很顯然,《邊獄巴士》同樣繼承了這種體驗。

相比於複雜的局內,遊戲的局外玩法倒是相對簡單。玩家日常除了推進主線和刷資源副本之外,最主要的任務是一個名爲「鏡像迷宮」的肉鴿副本。

這個副本能夠產出大量活動代幣,玩家可以用它來換取更多資源,甚至包括角色人格和E.G.O。從商業化上來說,遊戲基本呈現出以肝換氪的傾向,就算是白嫖玩家,也可以集齊遊戲裏的強力角色。

但要我說,上述這些,都不是構成《邊獄巴士》吸引玩家的主要原因。一個比玩法還要差異化且獵奇的世界觀,纔是這款遊戲受人矚目的關鍵。

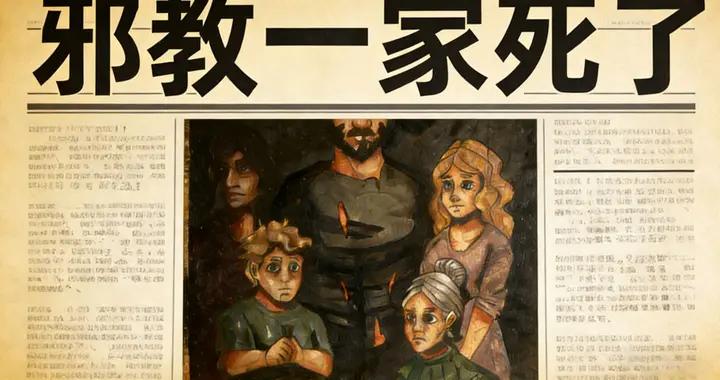

《邊獄巴士》採用了一種黑深殘的科幻設定。它的故事背景被放在一個有26個分區的巨大未來都市之中,每個分區都由一家巨型科技企業所掌控。這座城市是人類最後的庇護所,但其中仍然充斥着大量犯罪行爲。

遊戲的主角「但丁」是一個頂着鬧鐘頭的失憶者,他在對自身情況一無所知的情況下,強行被「邊獄公司」指派爲經理,與12名性格各異的「罪人」共同乘坐一輛巴士,前往都市各個分區回收一種名爲「金枝」的科技產物。

而金枝作爲隕落企業「腦葉公司」的遺產,就像寶藏一樣被多方勢力垂涎,或者被怪物守衛着。因此回收過程基本都充滿了各種戰鬥。主角但丁的作用,就是逆轉時鐘、復活戰死的罪人,讓他們不斷地爲獲取「金枝」與其他勢力爭戰。

從大的方向來說,它好像與「想要獲得ONE PIECE」的《海賊王》在目標設定上非常接近。但是這個設定包裝,讓故事的氛圍要更加殘酷、壓抑和離奇。

首先,主角並不瞭解自己爲什麼要收集金枝,他和罪人們幾乎都是被迫參與了這項工作。

同時,痛苦和死亡,又幾乎貫穿了故事的每一個章節,雖然罪人們能夠被主角復活,但一些NPC卻會輕易而悲慘地死亡,這讓劇情體驗在很多時間裏都是緊張或者沉重的。背叛、陷害這類行爲,在這個故事中更是家常便飯。

另外,這26家科技企業所採取的技術方向也基本都違揹人性。例如第一章中的「G公司」,它所研發的科技路線,就是將人類昆蟲化,以成爲更好的戰士。而參與實驗的人類,卻都在最後落得被社會拋棄的下場。罪人之一的「格里高爾」,就是G公司的受害者,他雖然大部分身體正常,但一條手臂卻永遠變成了昆蟲的樣子。

這種扭曲的世界觀和故事中各種突如其來的轉折,讓故事產生了一種驚險刺激又讓人慾罷不能的氣質。徹頭徹尾的差異化,讓《邊獄巴士》的內容幾乎找不到代餐,也就形成了自己忠實的用戶羣。

02

由淺入深,IP的三層共鳴

講到這裏,或許有人已經發現,《邊獄巴士》能有這種影響力,也與製作組ProjectMoon的前作《腦葉公司》《廢墟圖書館》有着不小的關係。

實際上,這3款遊戲共享着同一個IP,正是有了前兩部單機作品對世界觀的深入鋪墊,才讓《邊獄巴士》有了充足的潛力。

他們的這個IP,從《腦葉公司》開始,就已經吸引了大量玩家的關注。

這款遊戲原計劃是作爲ProjectMoon核心成員金志勳、李宥美等4人的大學畢業作品,他們根據團隊能力,打算做一款重文字內容的「管理怪物遊戲」。

當時,項目在衆籌平臺上一經發布,很快就爲他們籌集到了1500萬韓元的資金,他們也爲此成立了公司。但實際銷量卻沒有如他們所預想。經費短缺的ProjectMoon也不得不在Steam上發佈公告,計劃完成衆籌承諾的內容後,就結束開發。

命運弄人的是,這則通告發出後,反而讓項目重新翻紅,全球各地的粉絲開始推廣這款遊戲。在日本媒體《電Fami》對ProjectMoon負責人金志勳、李宥美的獨家專訪中,金志勳表示,自那之後,他們最主要的銷量來源,就是中國。

中國的粉絲羣體確實對這個IP足夠狂熱。除了我在開頭提到的新春會,在B站上,一部長達2個半小時的《腦葉公司》劇情解說視頻,如今也獲得了超過296萬的播放,《廢墟圖書館》的全流程劇情錄像,更是累計獲得了超933萬播放。

那麼,這個IP的魅力到底在何處?

在我看來,這主要可以分爲3個部分。而這三個部分,也幾乎都瞄準了東亞年輕羣體亞文化的靶心。

首先是遊戲的怪物設計。在開拓芯演講中,李宥美表示,他們公司從《腦葉公司》開始,就開始參考「SCP基金會」和《林中小屋》這類關於奇異恐怖生物的新怪談風格作品。

這些怪物都有着非常詭異的外表,且描述也往往語焉不詳。例如在《邊獄巴士》第一章中,故事的BOSS就是一顆金蘋果。而你正以爲這顆蘋果很普通的時候,它卻突然產生變化,並突兀地殺死了一名關鍵NPC,形成了一個更加驚悚的軀體。

這種帶有恐怖感、神祕感和中二感的故事設定,剛好擊中了喜歡尋求刺激和新鮮感的年輕玩家,也爲這個IP帶來了足夠的話題度和記憶點。

其次,則是這個IP中對都市的描述。

在日本媒體《電Fami》的專訪中,金志勳表示,自己之所以把都市描繪成充滿不信任、貧困和仇恨的地方,是因爲他是一個膽小、對人類缺乏信任、總是被不安困擾的人。即便與他人短暫建立起良好關係,他也會擔心自己遭到背叛,被他人拋棄。

這種內心深處的孤獨感,我們也能在不少年輕玩家身上看到。尤其是對於愛好二次元的羣體來說,這種心情也正是他們喜歡在虛構作品中尋求社交關係的原因之一。

《廢墟圖書館》

第三點,則是這個IP一直在試圖探討面對負面情緒的方式。

金志勳稱,他自己在年幼時曾遭遇家庭暴力,後來又患有雙相情感障礙。因此,在他的故事中,這些殘酷的世界設定背後,更多的是在表達自己對於一些負面經歷和情緒的困惑,以及自己與它們的搏鬥。

他在專訪中提到,自己想要追求的,是「在黑暗人生中點燃希望之光的人性讚歌」,儘管他在生活中多次遭遇失敗、感到絕望,但每次又會在內心深處湧起一股憤怒般的情感,重新振作起來。

《廢墟圖書館》就是一個例子。在故事中,揹負着痛苦過去的角色安吉拉,同樣給另一個角色羅蘭帶來了痛苦,而玩家如果想要獲得一個好結局,就需要選擇讓他們二人都放下過去。

在如今的社會中,這種對自身負面經歷、負面情緒的探索,尋求精神上的共鳴和療愈,也正是部分年輕羣體所熱衷於討論的話題。金志勳的這些表達看似晦澀,卻能夠更順暢地與他們產生共鳴。

基於由淺入深的三重特點,這個IP能夠快速地在東亞市場站穩腳跟,獲得如今的影響力,也就不奇怪了。

03

亞文化IP的價值

那麼回到最初的問題,《邊獄巴士》能夠成爲韓國的下一個《蔚藍檔案》或者《勝利女神:NIKKE》嗎?

目前來看,這裏面有着不少困難。一方面,ProjectMoon團隊的規模和經驗,比另外兩支韓國團隊要弱不少,產品的品質感也有所欠缺;

另一方面,雖然他們精準踩中了部分年輕羣體的心理共鳴,但在我看來,這種驚悚、壓抑的主題,也很難讓他們成爲一種主流的商業娛樂作品。他們更有可能的方向,是逐漸成爲一個更長青的亞文化IP。

不過,我同樣認爲,隨着ProjectMoon團隊的成長,或許今後他們能夠找到更好地切入方式。如果他們願意,這個足夠豐富且有思想深度的世界觀,也能夠在未來發揮出足夠的商業潛質。

而對於國內廠商,我認爲《邊獄巴士》的內容風格,雖然很難被直接拿來參考,但它的邏輯同樣有學習借鑑的意義:

追求與玩家的情感共鳴,一直是國內許多內容型遊戲的目標之一。但或許我們之前對情感共鳴的理解,還是比較淺表。相比於只創造令人開心的體驗,或許有時營造一些「互相舔舐傷口」的體驗,共容易引發用戶對內容的歸屬感。