中美戰機數量逆轉背後:2018架對1808架,西太天空迎來新主人!

全球空中力量格局迎來歷史性轉折!多家美媒最新報告顯示,中國空軍現役戰機總數已達2018架,首次超越美國空軍的1808架,超出對手210架。這是自1949年中國空軍成立76年來,戰機數量首次躍居世界第一,標誌着美軍自冷戰結束後獨霸天空的時代徹底終結。

中國空軍的崛起絕非“紙面數字遊戲”。其機隊結構呈現“年輕化、高端化”特徵:四代半戰機規模突破900架,成爲全球最大的四代半機羣,遠超美軍同類機型(約226架)3.5倍以上。

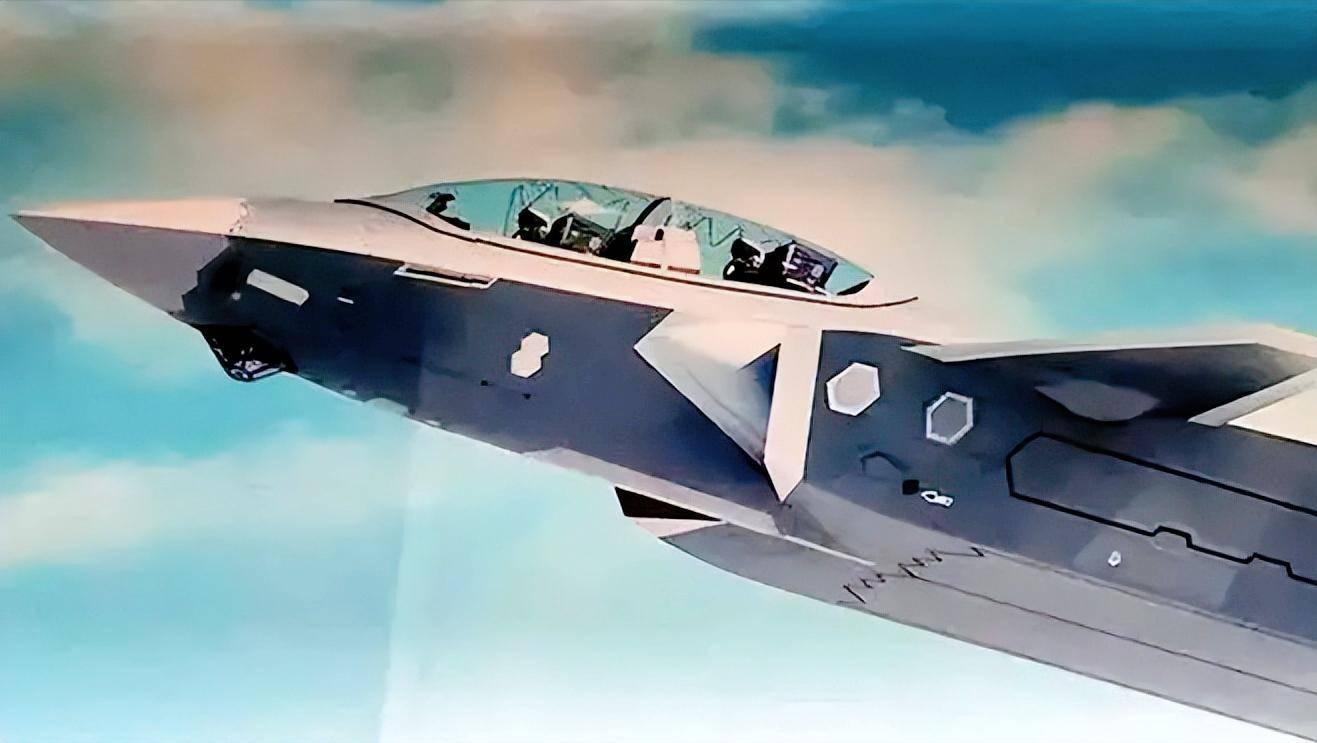

殲-10系列(750架)、殲-11系列(450架)、殲-16系列(350架)構成主力梯隊,而殲-20隱身戰機已部署300餘架,五大戰區全面列裝,最新艦載隱身戰機殲-35也已進入量產階段,未來將與殲-20形成“高低搭配”的隱形打擊體系。

而美國的空軍卻因“老齡化的飛機”與“產能的瓶頸”兩方面的困擾,走到了十分爲難的境地。隨着F-15C/D的平均機齡高達30-37年、F-16的機羣普遍超過32年,長期的機體老化也使得這兩種主力戰機的事故頻發,已成空軍的“頭號隱患”。

儘管剛剛接收的F-35A的戰機也因軟件的多處缺陷和零部件的嚴重短缺,目前其戰備率也僅僅只有51.5%,遠遠未能達到應有的實戰的要求。

可謂美軍的空中補充困境更爲嚴峻,其未來十年的戰機退役計劃就高達1400多架老舊的戰機,而此時的年採購量卻不足百架,其退役的速度可謂遠遠大於了補充的速度,達到了4.5倍的高出之處。

基於近幾年的美中軍機的飛速增駐,美智庫的新報告也逐步揭示了美中軍機的長期發展趨勢:按此趨勢,到2035年美軍戰機的規模可能縮水至1300架,而中國將突破2300架,美中兩國的差距將進一步拉大。

但隨着中國的戰略性新興裝備的逐步裝配部隊,尤其是殲-20、055等一系列的戰略性先進戰機的下線,中國的空中戰力也將在全球範圍內全面超越美國,而這也將成爲美軍在近期的所能“承受”的壓倒性的“最後一根稻草”。

隨着中國的戰機制造技術的逐步成熟,我們已經初步具備了將脈動的生產線模式推向更高的層次,如目前的殲-20的年產量就已經穩定在100-120架的水平,而將來甚至有望進一步將其推向年產200架的新的高度。

但令人意外的,儘管全球的F-35產能已達年產150餘架,但美國的自用份額卻僅佔了不到一半,但隨着F-22的生產線徹底關閉,六代機的研發進程也已明顯滯後,美軍想通過一廂情願的“擠牙膏”式的採購就能一舉追趕中國的空中主力,無異於一場天方夜譚。

現代化的不斷推進和新一代的接班人不斷成長成熟之際,尤其是近年來我們所說的“量變”就更是如此,其背後更是我們作戰體系的代際跨越和從傳統的“質變”向“量變”的轉變。藉助“A鎖B射C導”的戰略新思路,中國成功將地面雷達、戰機與預警機等各類作戰平臺的優勢最大限度地發揮了出來,從而實現了對敵的超視距的聯合打擊。

殲-20S雙座版已能指揮6架無人機組成“忠誠僚機”編隊,搭配射程200公里的霹靂-15導彈,形成500公里外“發現即摧毀”的殺傷鏈。而美軍E-3預警機老化,E-7項目推進緩慢,戰場感知能力逐漸被反超。

不過中國空軍仍有短板待補。空中加油機數量不足50架,僅爲美軍(510架)的10%;運輸機規模289架,也遠低於美國的918架,這意味着中國尚未形成全球投送能力,遠程戰略打擊仍依賴轟-6系列,與美軍B-2、B-52等戰略轟炸機存在差距。

美國《防務一號》直言,美軍想在未來十年內追上中國“已無可能”。這場空中力量的逆轉,不僅是戰機數量的較量,更是工業產能、技術迭代與戰略意志的全面比拼。西太平洋的天空,從此換了新主人。