印度航母甲板光滑能照出人影,中美航母卻粗糙如水泥地,爲什麼?

雖然早在2022年,印度便因爲維克蘭特號航空母艦的正式服役,成爲了繼美俄英法中以後,第6個能建造中型航母的國家。

但比起這點微不足道的榮譽,維克蘭特號帶給印度的,或許更多的是丟人現眼的笑柄。

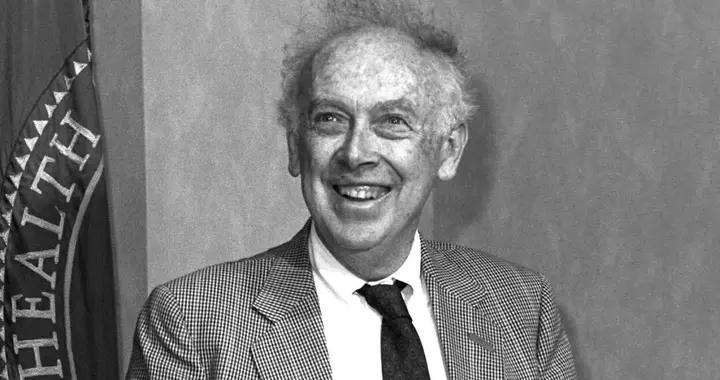

(印度航母維克特蘭號)

無論是航行時船頭一翹一抬的“磕頭請安”模樣(這也是該航母外號“磕頭航母”的根本原因),還是航母自從服役以後,就三天一小病,五天一大病,隔三岔五就得回船塢休整的狀況,都讓外界對印度航母的實際作戰能力充滿了質疑。

(磕頭航母)

不過質疑歸質疑,維克蘭特號航空母艦還是有自己的優點。從它2021年海試時的一張照片可以看出,它的甲板非常漂亮,光潔得甚至能照出人影,美觀度全球罕見。

即便中國和美國這樣的航母大國,甲板也呈現出坑坑窪窪如水泥地面的狀態,遠沒有這種程度。

那麼印度到底用了什麼黑科技,爲什麼它的甲板光潔度甚至可以“超越”中美呢?

(從印媒報道可以看出鏡面高度光滑)

完全沒有必要的騷操作

答案或許非常扎心,中美不是做不到印度這一點,中美不這麼做,完全是因爲沒有必要。

原因非常簡單,從安全角度出發,航母甲板除了噴漆外,還必須附着一層防滑、耐磨、抗高溫、防滑、抗腐蝕的塗層,塗上了這層塗層,甲板自然顯得坑坑窪窪。

(尼米茲甲板)

這是因爲從飛行安全角度考慮,航母長期在海上航行,甲板溼度大,如果沒有這個塗層,艦載機隨時可能滑入海中。

可以說,只有擁有這個塗層,艦載機才能實現安全起飛和順利降落。

(遼寧艦的甲板)

當然,塗層存在的意義,並不是如此簡單。

在實際的軍事部署中,航母甲板需要承受艦載機尾鉤的衝擊、阻攔索的磨損、飛機和車輛的碾壓等多種機械性摩擦。

如果甲板沒有相關塗層,很容易出現磨損、剝落等問題,最終影響軍事行動的正常進行。

此外,艦載機起飛時,發動機尾焰溫度可達數千多度,甲板長期暴露在高溫之下,容易因爲高溫烘烤而變形、損壞,甚至引發火災等安全事故,影響甲板的使用壽命和安全性。

(發動機尾焰)

再加上,航母甲板常年暴露在嚴酷的海洋環境中,不僅要適應晝夜溫差和季節變化導致的鋼結構熱脹冷縮形變,還會沾染腐蝕性較強的海水和鹽霧,容易遭受腐蝕損害。

所以,無論是什麼情況,只要涉及艦載機的起落,加裝塗層都是必不可少的工作。

而印度此時甲板光滑如鏡,只能說明其甲板連基本的塗層塗裝工作都未完善,只是在底漆上噴塗了面漆,然後爲美觀特意打磨了一番,實在沒什麼新意。

(印度航母甲板)

討巧的背後,暴露了依賴進口的危機

當然,關於這一點,你也不能說印度業餘。因爲從相關資料可以看出,當時的海試並不涉及艦載機相關試驗。

甲板沒有塗裝完整的防滑、耐磨塗層也並不影響當時的測試進程,爲美觀起見,對甲板進行打磨處理,也完全說得過去。

但這就帶來了另一個問題,畢竟如果有原料的話,給航母上塗裝也不是什麼麻煩的事情,至少和打磨甲板相比,塗裝作業在流程和難度上並沒有高出太多。

(正常的航母因爲要注重防滑一般都會加裝粗糙的塗裝)

可印度卻選擇了只打磨不塗裝,這是不是暗示着他們缺少塗裝製造和生產能力,只能依賴進口。

然後因爲海試的時間緊,任務重,又不涉及艦載機試驗可以暫時矇混過關,所以乾脆在來不及進口關鍵塗裝的情況下,省略了塗裝這一步驟呢。

這樣的想法,其實並不是一種過度聯想。

因爲在此以後,無論是艦載機海試還是正式服役,維克蘭特號的甲板都再未出現之前“光滑如鏡”的情況。

(該艦第四次海試時,甲板明顯粗糙了很多)

所以,當初印度對於維克蘭特號甲板只打磨不塗裝的行爲,或許真的與自身塗裝製造和生產能力不足有關。

印度在萬般無奈之下,就只能選擇用這種看似取巧的辦法來應對海試要求。

這件事,從褒義的角度看,可以稱讚印度靈活,在沒有塗裝又不需要塗裝的情況下,打磨甲板表面,提升了甲板的美觀度,全程避開了“本國缺乏塗裝能力”的尷尬,然後等到下一次海試時,又務實地加上了必要的塗裝,這種靈活應變的態度,倒也不失爲一種智慧。

但從貶義的角度看,這無疑暴露了印度在航母建造領域某些關鍵技術上的短板與依賴進口的現實。

試想,維克蘭特號航空母艦的設計工作1999年便已啓動,2005年就正式開始動工建造,2013年就成功下水。

可是,過了這麼多年,花了這麼多錢,居然連一個塗裝的問題都沒有搞掂,都還可能需要進口。印度航母的戰鬥力又能高到哪裏去呢?

(印度航母)

笑話一般的國產化

而且管中窺豹,印度自詡爲軍事強國,結果連塗裝都需要進口,這也讓維克蘭特號航空母艦的所謂“國產化”成爲了一個笑話。

事實上,印度所謂的國產化率確實也摻雜了不少水分。

該船的設計方案,得到了意法俄等國的技術協助,航母機庫碩大無比的特點就體現了蘇俄系航母的相關設計理念。

很難不懷疑,印度工程師在航母設計領域到底付出了多少努力。

(印度航母機庫塞滿了人)

在動力系統方面,儘管印度宣稱已實現國產化,但核心的燃氣輪機技術卻依賴於美國通用電氣公司製造的4臺LM2500燃氣渦輪發動機,這與自主研發仍有較大差距。

至於艦載武器系統,船上的關鍵裝備也大多依賴進口。例如,艦島上的相控陣雷達來自以色列,4座“奧托·梅萊拉”76毫米艦炮由意大利生產,2座32單元的“巴拉克1”和“巴拉克8”艦空導彈垂直髮射系統均由以色列製造,而艦載機則來自俄羅斯。

這種拼湊式的國產化,到底能不能算真正的國產,或許明眼人都能看得出來。

(印度總理參觀航母)

萬一戰時外國不再發貨,恐怕印度的國產航母就會陷入“有艦無裝”的尷尬。

更不必提,印度航母集成了衆多尖端技術,其中絕大多數源自北約國家和以色列。

北約內部技術高度兼容,以色列與北約的兼容性同樣出色,然而即便如此,印度仍未能將這些技術有效融合,導致原本兼容的技術變得不再協調,屢屢出現問題,印度航母也頻繁進入船塢休整。

這更是讓人無力吐槽,或許印度應該仔細思考一下,自己到底是否具備獨立打造先進航母的能力,而不是一味地追求所謂的“國產化”名號,卻在實際中處處受制於人。

參考資料:

1、魯中時報《莫迪視察印度首艘國產航母“維克蘭特”號,聲稱航母名字就足以讓巴基斯坦“夜不能寐”》

2、封面新聞《國際觀察|印度首艘國產航母“維克蘭特”號交付,爲何如此重視發展航母》