看哪,海上揚帆的一支歌 | 王曄

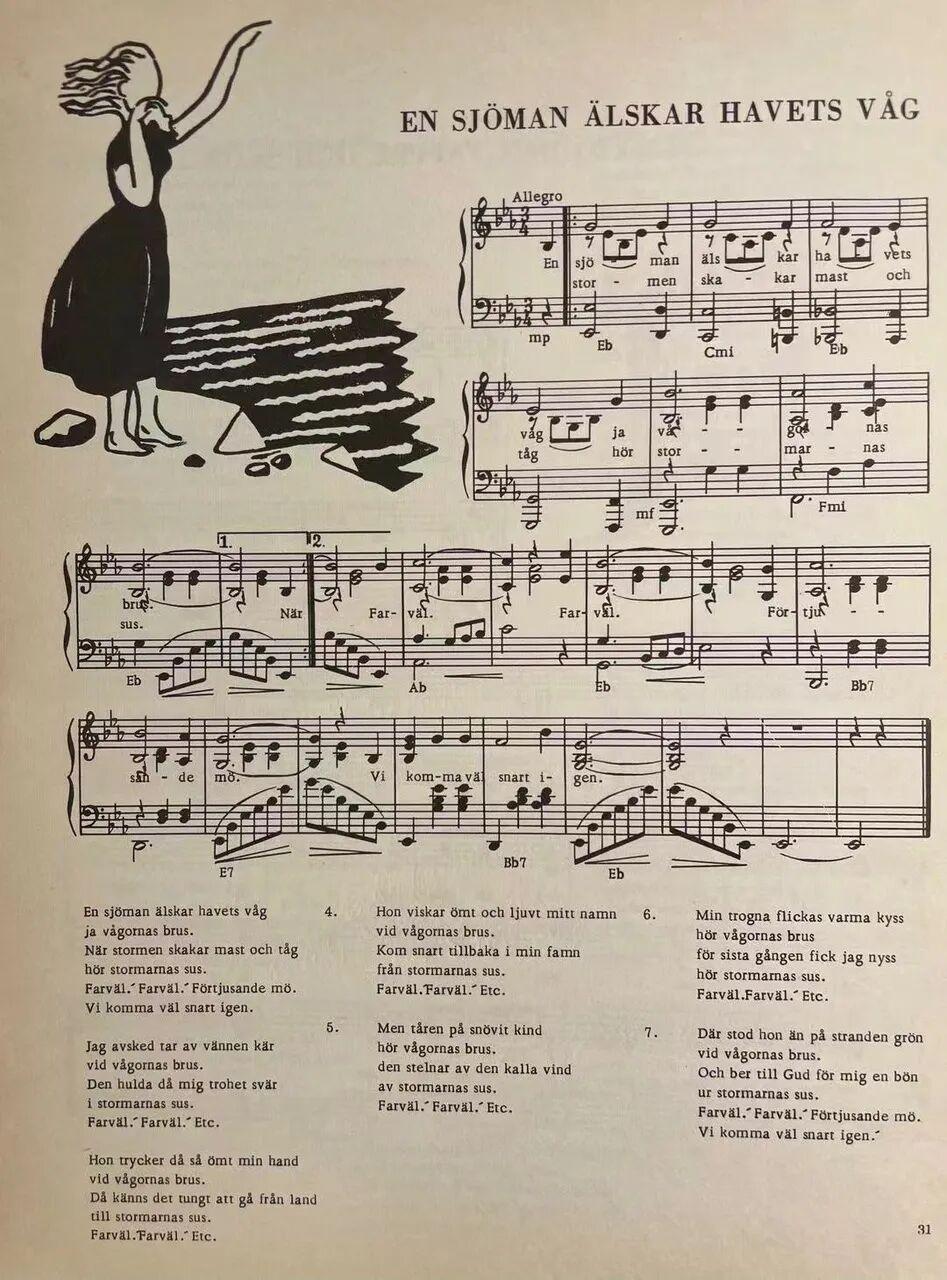

1956年版簡易民間歌謠集的一頁,歌名是“一個水手愛海浪”

我又看到了那兩首歌詞。

在北京三聯2012年版散文集《看得見的湖聲》的《堅信禮》一篇中,我寫到兩個男孩唱起一首瑞典民間歌謠。正是那一年,我注意到這首瑞典歌歌詞和華語歌《朋友》的歌詞太過相像。還跟樂評家李皖說起過,但我說過就算過了。不承想近日有人議論無印良品的翻唱和齊秦的原唱。像是翻了箱倒了櫃,十三年前我眼中纏繞在一起的兩首歌詞,如今又露出結來,把結打開,似乎成了我難以躲避的責任。

華語歌《朋友》,詞曲陳小霞。作爲第四首歌收錄於1986年2月15日發行的專輯《齊秦 出沒》。歌詞如下:

誰能夠划船不用槳

誰能夠揚帆沒有風向

誰能夠離開好朋友

沒有感傷

我可以划船不用槳

我可以揚帆沒有風向

但是朋友啊 當你離我遠去

我卻不能不感傷

爲便於比對歌詞,這裏,我只給出瑞典歌曲的字面意思:

誰能揚帆(segla)沒有風?

誰能划船沒有槳?

誰能與自己的朋友(vännen)分開,

不讓淚流淌?(原文字面意思是:不落淚。爲呈現原曲的押韻感,稍作調整)

我能揚帆沒有風,

我能划船沒有槳。

但無法與我的朋友分開,

不讓淚流淌。

作比對之前,先對這首看似簡單的瑞典民間歌謠的來歷做一個梳理。瞭解了它所處的自然、歷史和文化背景,或可看出那海水下的冰山。

18世紀中後期,一份沒有日期的先令(瑞典舊幣)印刷品上,一首歌以“晚安,晚安,我最親愛的”開頭。七節歌詞的第五節唱道:

誰能揚帆沒有風?

誰能打獵沒有狗?

誰能把錨拋向深處,

那沒人能讓它紮下的地方?

而我們願把槳擱在船舷,

可如果我們不能揚帆,那就得划槳。

我至愛的戀人,

我最可愛的姑娘你多麼漂亮。

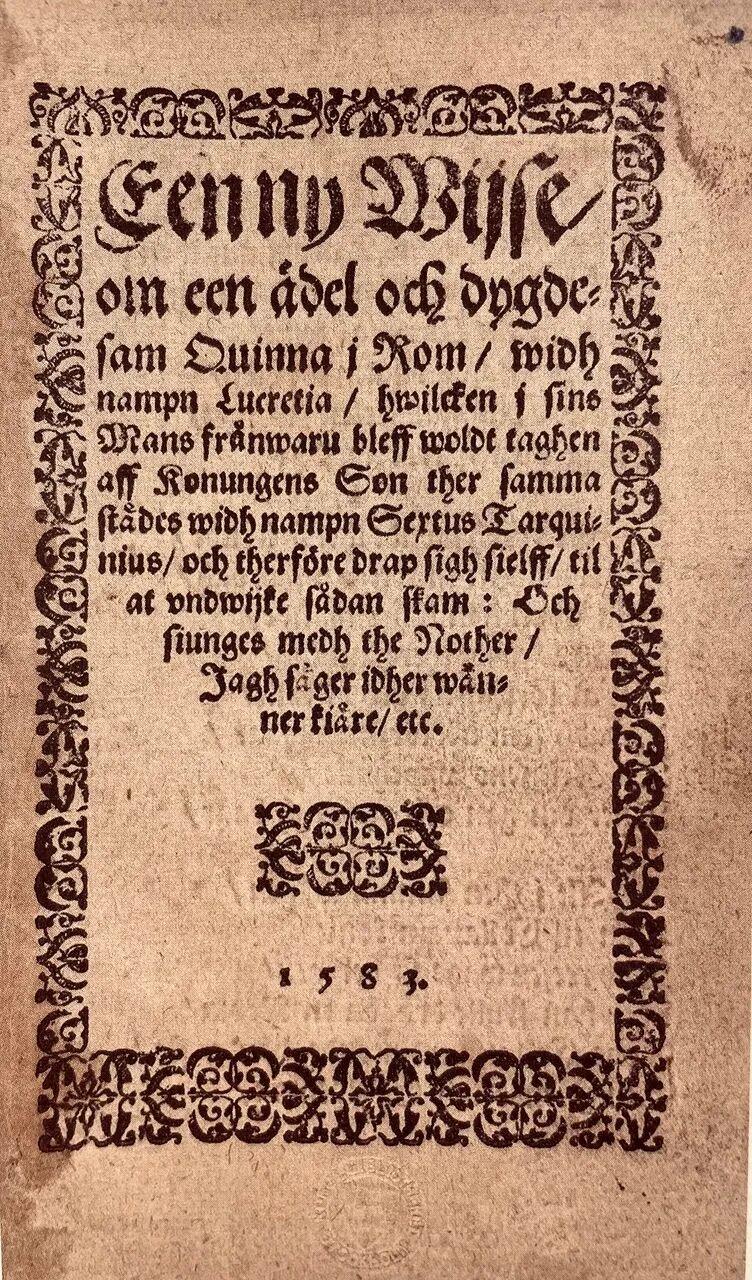

在瑞典語境中,“先令印刷品”這一名稱是19世紀中期開始使用的,用來指16世紀末開始出現的平價印刷物。這種印刷物起初多爲單張兩面,提供歌謠的歌詞,也包含新聞、讚美詩、對國王的頌揚以及離奇案件的敘述。而它刊載的大量歌謠,包括口頭流傳的,也有作家的詩歌及針對時事的新創作。瑞典先令印刷品可追溯到1583年(下圖),延續到約1920年。

“晚安,晚安”於1790年至1817年間印刷了八版後,在瑞典先令印刷品出版界消失,卻在芬蘭瑞典語區留下痕跡,1909年,那裏有對“晚安,晚安”的記錄。約1910年,歌曲《誰能揚帆沒有風》(以下簡稱《誰能揚帆》)的現存最早記錄現於芬蘭瑞典語區之一的東博滕,即波的尼亞灣東側,它由“晚安,晚安”第七節內容改編而來,譜上了新曲。1916和1917年,在埃克奈斯(此地今日仍有八成居民以瑞典語爲母語)有現場記錄。而這首新歌第一次正式出版是在1936年,收於尼爾斯·斯萬菲爾特編錄的《歌曲與小調集》。斯萬菲爾特常年爲音樂會等尋找新材料。他從挪威畫家亨裏克·索仁森那裏學到這首歌,在挪威,它作爲瑞典民間歌謠出現。斯萬菲爾特記錄的曲譜含有他自己即興演唱的特徵。現存這首歌曲的兩種曲調,一是芬蘭瑞典語區版的3/4拍;一是如今更流行的斯萬菲爾特版,也就是挪威流傳版的6/8拍。二戰期間,《誰能揚帆》以簡單而真摯的浪漫再度引發傳唱。其後,它被許多藝術家以多種方式演繹,如瑞典女歌手妮娜·裏澤爾和美國歌手李·黑茲爾伍德的演唱,在1971年瑞典單曲榜多次居於榜首。在流行文化如影視插曲等推動下,這首不知具體作者的民間歌謠有了英、德、荷蘭、意大利文等譯本傳播。我注意到,在2025年第40屆上海之春國際音樂節上,一個上海學生少男少女合唱團用瑞典語推出了他們動人的演繹。

斯沃爾維爾港,羅弗敦羣島。瑞典畫家Rikard Lindström

無論歌曲誕生地的瑞典還是傳唱地的芬蘭瑞典語區,都是沿海島嶼區。18和19世紀的北歐漁民與水手會有半年甚至更久的時間和愛人分開,可以說,歌詞濃縮了他們的生活體驗。不做敘事鋪墊,開頭便是提問,也是抒情。自然意象和直接抒情將分別之苦映於水上。短小而重複的問答形成自然的節奏,像波浪微微起伏,也連接着深深的海洋。“無風”和“無槳”還是心理隱喻,象徵情感受阻、行動無力、命運無法掌控。四行詩節結構是北歐民歌的常見形式,多押ABAB或AABB韻。所採用的艾奧利亞調式(以現代音樂語言來說,則基本是自然小調),讓整首歌自帶感傷氣質。歌詞中有三個字眼值得揣摩——

首先,關於“segla”。

第一句裏的動詞“segla”,相當於英文單詞“sail”。其最基本的含義當然是藉助帆和風,推動船隻在開闊水面,尤其在海面上前行。這一單詞背後站着航海文化。瑞典的海岸線綿延不絕,海島星羅棋佈,那裏的人們靠帆船打漁、貿易和遠航由來已久。“segla”不僅是行動,也是生活方式和人生隱喻。

可能與維京人野蠻的征服欲有關,可能與人們對自由和勇氣的需求、與海的親緣感有關。維京人的後代裏,有不少,在需要鬆弛和沉思時,喜歡架起一條船,揚帆朝着最亮的那顆星或一道霞光進發。近的,在海岸線的一座座礁島間迂迴,遠的,從一片海到另一片海,從波羅的海和北海,到世界各大洋。

海洋是瑞典人呈現他們與自然和命運對話的場域。除遠古的詩文,現當代的航海書寫在雅俗文學領域都十分豐富。

斯特林堡於《在遙遠的礁島鏈上》《海姆素島居民》等海島小說裏,時常讓主人公操縱帆船出海。有時,當事人甚至“沒有爬上小島或礁岩好躲在避風處的希望,沒有在暴風來臨時收帆的可能,往外海去,人不得不到毀滅的正當中去……”

哈瑞·馬丁松在1929年給出版商寫過這樣的自我介紹:“船長的兒子……14歲到海上,在不同國家的旗幟下,作爲打雜男孩、司爐工和廚師,在18條船上航海多年。”航海經歷給了馬丁松特別的眼睛和圖景(下圖爲馬丁松的畫作),比如這幾句詩:“在海上人覺得春天或夏天只是一陣掠過的風/漂流的佛羅里達海藻有時在夏天開花/而在某個春夜一隻琵鷺朝着荷蘭飛去。”又比如,他感嘆:“大海浩大,永恆而浩大,/航線只是些線條/從雲杉的北方森林/直拉到南方海洋的棕櫚和笠松。”

而大家更熟悉的當代詩人托馬斯·特朗斯特羅姆有一組長詩《波羅的海》,那是帶着家族記憶的波羅的海敘述。外祖父,一個前引航員的經歷和日誌展開了波羅的海的畫卷,在大海的背景下,許多人物和事件在記憶和夢境中重新演繹。最後,詩人站在一間有200年曆史的漁具屋後,這小屋年久失修,卻閃着光,因爲曾有某一陣浪、某一陣風,將許多的人帶到這裏,帶往各自的命運。

除了詩歌,現當代瑞典歌謠更接續了與海洋的對話。比如埃弗特·陶布這位國民歌手,童年住在哥德堡外海的一座島上,父親曾是船長。早年漂泊在大洋上的埃弗特·陶布,以一首首歌曲描寫拉美等地的航海生活,也展現瑞典多島海地區的風景人物。他歌唱的是這樣的精神:哪怕只有一兩天也可以心滿意足,“只要船還能行/只要心還能跳/只要陽光還在藍色波濤上閃耀”。

瑞典國民歌手陶布的畫作,以瑞典西部海岸爲主題

《誰能揚帆》這首歌不談航海冒險或英雄行爲,而只有看似簡單又平常的句子,但它和漁民及水手生活緊密相連,不是長在牆頭的草,而紮根於航海文化之中。

其次,關於“vän”。

瑞典語單詞“vän”,的確是“朋友”的意思,可也有其他意味,尤其在詩歌、民間歌謠等語境中,往往和“我的”等字眼相連,意思是“我的心上人”。在當今生活中,以此稱呼配偶和情人的並不少見。“vän”這一字眼在瑞典語境中的曖昧性,或許也使《誰能揚帆》的受衆有了更寬的外延,它不單是成人歌,也成了兒歌,不單是表達愛情的歌,也成了表達友誼的歌。在多年的傳唱中,可以說,它跨越了最初的、水手和愛人惜別的框架。事實上,在當今的歌詞選本中,可以看到,這首歌出現在兒童歌集裏,也出現在情歌集裏。

第三,關於一個不在視線裏,卻在感覺中的字眼“melankoli”。

“melankoli”,也就是英文的“melancholy”,堪稱瑞典文化的一個顯著特點。它不是徹底的悲切和絕望,而是剋制和含蓄的感傷。在音樂方面,這一特點從古老的民間歌謠一直流淌到當代音樂裏。比如在ABBA最歡快的樂曲中也摻雜着它。在失去中保持近乎驕傲的體面,這恐怕是漫長冬季的自然條件以及新教傳統共同打下的文化基因。

與藝術表達和哲學思想相關的 “melankoli”(憂鬱),和醫學意義上的抑鬱有別,在某些情境下被視爲敏感的創造力。文學中的憂鬱在特定情境裏出現,當事人屬於現實,又身處局外,包含不合時宜的錯位和懷舊。“北歐憂鬱”是人們貼在19世紀早期北歐浪漫主義藝術家和文學家,比如蒙克和斯特林堡等人作品上的標籤。北歐憂鬱延續至現當代,更有英格瑪·伯格曼和拉斯·諾連的作品,甚而有所謂“北歐暗黑”的當代偵探文學。面對失落和無力,不直接宣泄,而是較爲平靜地去接受。這是情緒體驗,也是審美與表達方式。而瑞典人集體塑造了內斂的情感風格,帶着憂鬱的渴望,那是失落中的渴望,夾雜着無法消除的疏離感。

《誰能揚帆》中“離別”和“遠行”的阻隔感,正觸發了憂鬱的渴望。歌曲甚至都不直接吐出感傷二字,而以平靜、低迴的旋律和反覆的意象傳達內心曲折。憂傷但並非無力,如海上有濃霧升起,只在內心默默等待那濃霧散開的一刻。

海岸風光與漁船,瑞典畫家Rikard Lindström

如果說《誰能揚帆》的歌詞產生於航海與離別的日常,《朋友》的歌詞在臺灣流行歌曲中的出現則更像一場“空降”。在臺灣,揚帆並非多數民衆的日常經驗,歌詞中的相關字眼不像是從日常中紮紮實實地長出來的,更像是懸浮着的修辭和抒情字符。不難看出,《朋友》的歌詞基本是對瑞典語歌曲《誰能揚帆》的中文化。但仔細看,能看到陳小霞還是做了些耐人尋味的小變動。

“揚帆”排在了“划船”之後。然而從海上行船的必要條件而言,“揚帆”排在“划船”之前更合乎邏輯。

“朋友”改成“好朋友”,加強了分離的痛苦,並無不可。

“風”,改爲“風向”又是爲何呢?沒有風,不能揚帆是個常識。無論順風逆風,都能以不同技巧揚帆。我們可以說,沒有風,帆再大也帶不動船。而如果我們說,沒有風向,帆再大也帶不動船,便不知所云。“沒有風向”這樣的表達屬語意不通。一個推測是,陳小霞接觸過瑞典語歌詞或是它的英譯本等等,在將歌詞加以中文化處理的過程中,受到接觸文本里“風”字的限制,轉入漢語,又立刻碰撞到押韻的問題,“風向”是妥協下的結果。

最後,“但無法與我的朋友分開,而不落淚”,由陳小霞改成了“但是朋友啊,當你離我遠去,我卻不能不感傷”。原歌中“落淚”這個動賓詞組變成了“感傷”,直接採用“感傷”這樣的字眼大大削弱了“感傷”的深度和厚度,呈現型的“落淚”顯然比陳述型的“感傷”更內斂而有力。更重要的是,瑞典文歌詞的動作主體,無論提問段落的“誰”,還是回答段落的“我”,始終是一致的。這才推出“我”無法與朋友分開的結論。換言之,如果有人遠去,那個揚帆或划船遠去的人肯定是“我”。《朋友》中,之前划船和揚帆等行動的主體“我”,僅僅是在離開的這個行動裏,突然變成了“朋友”。陳小霞對歌詞做了點點滴滴的更改,卻也因爲這些微調暴露了邏輯和語意的混亂,更削弱了比興的效果。

陳小霞在2010年12月5日,於臺灣的“簡單生活節”舞臺演唱《朋友》之前說了這麼一段話:

……我個人很喜歡的一首歌。爲什麼喜歡它,是因爲在我寫過這首歌之後,我就不再寫歌詞了,因爲,我個人覺得,我大概寫詞的能耐就是到這裏,我沒有辦法再超越這個歌詞。那這首歌也只有六句。我連六句也沒有辦法超越,這個也真是很厲害。

類似的意思,陳小霞想必和媒體人表達過。中新社2025年9月17日題爲“專訪陳小霞:那個爲半個華語樂壇插上翅膀的人,還在飛”的文章裏說:

作曲對陳小霞不是難事,但歌詞困住了她。陳小霞嘗試過自己作詞,比如她寫給好友齊秦的《朋友》就包攬了詞曲創作。後來她覺得自己寫不出能超越《朋友》的歌詞了,應該讓比自己寫得更好的人來寫……

陳小霞是華語樂壇受人尊敬和喜愛的詞曲家,《朋友》不過是她海量作品中的一滴。我寫下這篇文字,不論曲調之不同效果。我的目的其實也並不在於比對兩種歌詞文本的異同,而在於希望通過細讀,能讓歌迷對幾句簡單又厚重、質樸又藝術的歌詞有更全面的理解。

因爲我看見一支歌,在海上揚帆。它的傳播證明了其藝術美和生命力。被水手和漁民、男人和女人、兒童和成人、北歐人和中國人歌唱,無論獨唱還是合唱,許許多多的演繹都保留了歌詞積蓄的、那最初的情境純度。

2025年10月23日於馬爾默

本文配圖均由王曄提供