煮海錄 | 文匯筆會

阿班考

黃龍島的老船長劉有九反覆提到過一個詞:“阿班”。按他所述,阿班是舊時木帆船上的一個工種,主要負責爬桅修帆,由年紀最輕的新水手擔任,需要身體輕盈靈活,隨時攀到桅杆頂端,還要手巧,能熟練編制帆桅上的繩結。

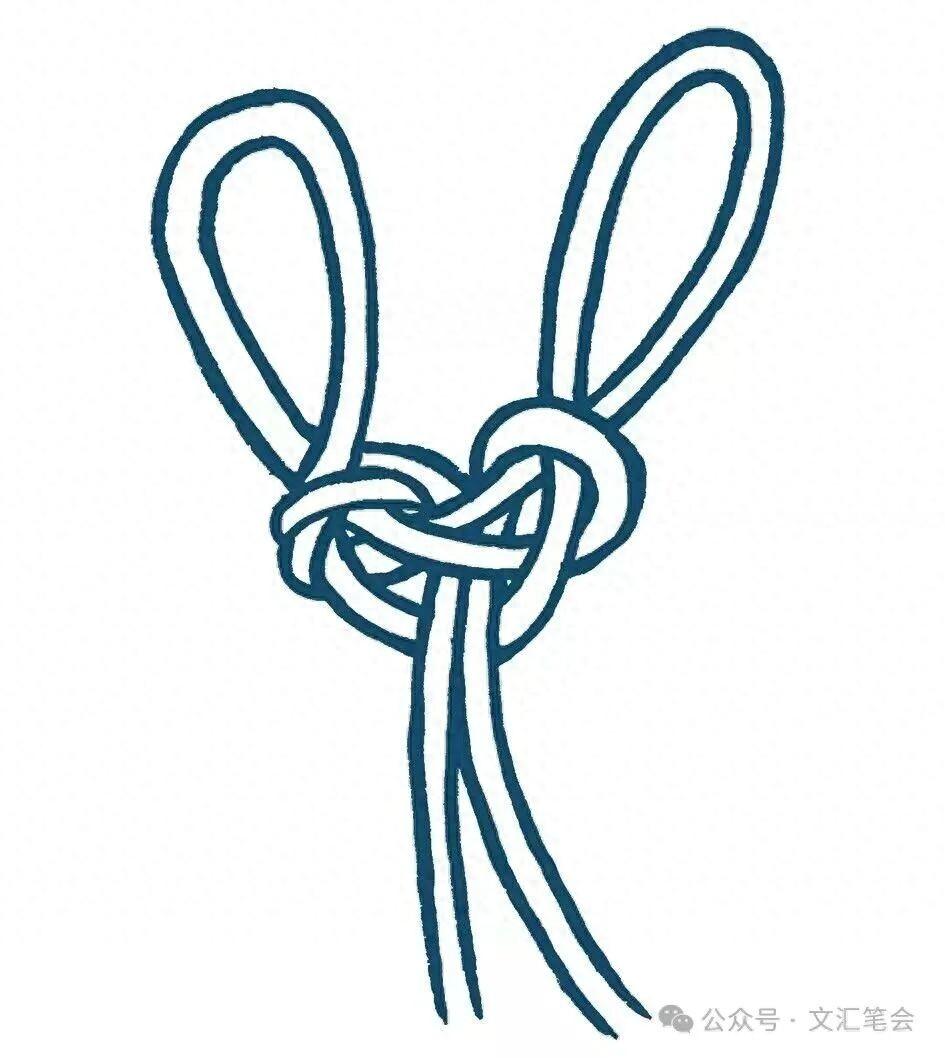

劉有九曾經做過阿班。他出生在20世紀三十年代,十四歲便出海,趕上過帆船時代的尾巴。他應該是最後一批阿班了,有了機船以後,帆,繩結,連同阿班這個工種,一併消失了。在黃龍島的石屋裏,他送給我一枚繩結,也是阿班專用的繩結,俗名叫“雙撩板結”,在一根麻繩上結出兩個繩套,雙腳分別伸進這兩個繩套裏,爬桅杆時就可增加腳底摩擦力。藉助這個繩結,很快就能爬到桅杆上。

雙撩板結 盛文強 繪

阿班似乎是來自閩浙方言中的詞彙,更早的源頭或許是馬來語中的水手俚語,隨着海上貿易傳入東海,偶爾也寫爲“亞班”“鴉班”。清代王大海《海島逸志》載:“船中登桅安置帆索者,名曰阿班。”後來見清乾隆年間的抄本《送船科儀》,其中詳細記載了當時海船上的工種,阿班也赫然在列:“船主、裁副、香公、舵工、直庫、火長、大寮、二寮、押工、頭仟、二仟、三仟、阿班、杉板工、頭錠、二錠、總鋪,合船夥計齊到未?”船上各司其職,船主以下,分別有人掌管舵、網、櫓、帆、錨等部位,阿班實際上掌管帆。

阿班在船上的日常工作是修理船帆,整日與繩索打交道。在風帆時代,船帆上有一系列複雜的繩索系統,有斷裂及纏繞不清的繩索,需要阿班攀上桅杆去修理。與此同時,阿班還兼有巫師的功能,負責驅逐一種名叫“尿婆”的海怪。《海島逸志》說尿婆“形如婦人,有翼如鳥,棲於船桅之上,則水淫淫自桅而下,頃刻滿倉”,如果置之不理,船中水滿,船就會沉沒。這時阿班出場了:“船中登桅安置帆索者名曰阿班,則速命其赤體登桅,肆罵穢語,則飛去,不然必有沉溺之憂矣。”尿婆最怕污言穢語的咒罵,阿班爬上桅杆去咒罵一番,尿婆就會飛走,全船得以平安。

在東海的民間故事中,尿婆是一位福建水手的妻子,經常遭到水手打罵,終於不堪忍受,投海而死,死後變爲尿婆。她爲復仇而來,在海面上不放過任何一隻船,想把她的丈夫淹死,只要她一出現,海上就烏雲密佈,大雨傾盆。這種海怪似乎是對海上暴風雨的妖魔化,災害從天上來,而阿班是整條船上可以攀到最高處的人,能到半空中與自然之力對話。水手們將暴雨當作怪物,對這怪物大聲呵斥,他們堅信詈辭惡語的力量。在驅魔儀式完成之後,阿班將得到一個紅包。他做巫師只是臨時客串,卻有了更爲可觀的額外收入,因而阿班總是盼望暴雨大作。那時東海的船上,都會有一個精通巫術的阿班,他正貼在帆上勞作,就像葉片上的青蟲。

阿班平時默不作聲,到了風雨大作之際,他又會爬到高處,用最惡毒的咒罵向着空中攻擊,兩種截然相悖的狀態,竟然在同一個人身上並列。兩種狀態交替之際,他是否有過不適?在暴雨降臨時,他是否看到過空中飛來的怪物?

如今劉有九早已過世,這些問題只能空置了。

《海遊記》裏的詩

清代章回小說《海遊記》是罕見的古代海洋文學樣本,作者不詳,曾購得上海古籍社影印版,爲“古本小說集成”書系中的一種,全書共有六卷三十回,不到三萬字的篇幅,借主人公在海外行走的經歷,譏諷了官場與世道的崩壞。故事情節雖不佳,但也算得上一篇較完整的海洋題材小說,從中還能看到《子不語》《夜譚隨錄》等筆記小說的情節,其刊刻時間大致在清代中期。該書作者有一番夫子自道:“作書的是誰?乃是個山人,以漁樵爲活,不與外人往來。”這位作書的人隱去了姓名,在書中自稱“信天翁”,是借用了海鳥的名字。

較爲有趣的是《海遊記》裏的幾首詩,多做詼諧之語。作者對小說的認識極爲清醒,第一回開篇即有詩云:“說部從來總不真,平空結撰費精神。入情入理般般像,閒是閒非事事新。那有張三和李四,也無後果與前因。一番海話荒唐聽,又把荒唐轉告人。”何其通透,人物與事件都來自杜撰,偏偏有那麼多人盼着看真人真事,豈不迂闊。所謂的海話,即海客所談的荒誕不經之言,那些來自海上的人,個個懷裏揣着故事,而在內陸人看來,海客說話不着邊際,喜作大言欺人。第十五回開篇又有一首詩談及小說的虛構問題:“小說無非是戰場,大刀闊斧共長槍。兩人對敵千軍看,萬弩交攻一馬當。爲將只爭強與力,用兵不問草和糧。而今編改聊從俗,似學庸醫寫舊方。”這是用戰場喻小說,身處大場景之中的主人公,猶如身在舞臺,接受衆人的注目禮,而平庸的寫作者,就好比庸醫抄寫舊藥方,毫無新意。

除了對小說的探究,還有一些詩是跟隨情節走,爲故事增添了不少亮色,這也是明清小說的一種傳統。對世風的嘲諷無處不在,比如這首詩寫和尚與婦人姘居:“前頭走的小娃娃,後面相隨母夜叉。有個男兒持錫杖,沒些頭髮着袈裟。日間雖則爲和尚,夜裏何妨作渾家。若說不該同一處,葫蘆架上豈無花?”和尚有妻有子,真是奇事,但“葫蘆架上豈無花”,葫蘆指的是和尚的禿頭,花代指的是女子,這裏狠狠幽默了一回。還有寫世風日下的幾句:“你不害他他害你,人方疑我我疑人。那知引得強徒笑,奉請諸公作替身。”人與人之間的信任,早就不復存在。另有一首寫恩將仇報之徒的嘴臉:“莫言仙佛無良甚,鬼魅都從熟的迷。”原來鬼魅害人,也要從熟人害起,世俗人情從來如此,不爽毫釐。

書中對鮮爲人知的海盜生活亦有描述,語多詼諧,比如“且自江湖爲浪子,讓他龜兔作鄉紳”,可視爲海上一族對所謂鄉賢的蔑視和厭棄。再如“不愁下海風波險,只恐還鄉盜賊多”,都說海上有海盜,殊不知故鄉纔是盜賊的巢穴,究竟誰是盜賊,愚者難識。故鄉已經成爲污濁之地,浪跡海外便成了無奈之舉。詩中的激憤之語,應是出於切膚之痛。

全書末了還有兩句,說的是:“要知海內奇聞事,須讀人間未見書。”今我讀來,不由得引以爲異代的知音。

娘船

在東海島嶼的廟宇中,常會見到一種精緻的船模,高懸在正殿之內的牆壁上,須仰視才見。這種船模是海島民間信仰中的一種模擬器物,有船的漁戶爲了求取平安,便請人將自家的船按比例縮小,做成一尺多長的船模,放在廟中供奉,據說可保佑海上行船的平安。在當地的方言裏,人們將這類船稱之爲“娘船”。

娘船從外形到各部件的細節,都盡力逼近漁船的原貌,帆、舵、錨等細處,也用木片和鐵棍製成。船身多用紅藍兩色油漆裝飾,還會在船頭用黑白兩色油漆畫出船眼。娘船由兩根桁木作爲支架,安放在正殿左右兩側的牆壁,多在高處,抬頭仰望到的是船底,以及高聳在外的桅杆,若廟宇正殿低矮,則可近距離看其內部構造。

娘船 盛文強攝於金雞島天后宮

在金雞島的天后宮,有一艘娘船是三桅的大對船,主色調爲紅綠兩色,帆布上的一系列繩索系統也清晰可辨。大對船是東海的傳統船型,風帆爲動力,一般是一對船共同作業,兩船拽網合圍魚羣,漁閒時也可作爲渡船使用。這種船很少見了,不知它的主人是否還在,一艘娘船的壽命,或許比人還要長一些。有時人已經不在了,而他當初留下的娘船,還在傳達着“平安”的訴求。穿越時空的執念,最能撼動人心。

早年的娘船多是舊式帆船,如今帆船時代已經遠去,娘船裏的機船越來越多。泗礁島黃沙岙的泗神殿內,東西兩牆各有一艘小船,所在之處甚高,已經快要接近大殿的房梁,這是兩艘小漲網船,是一種由柴油機驅動的近海捕魚船。此外,泗礁島高場村天后宮、枸杞島石浦村天后宮、嵊山島的張老相公廟等處也有小漲網船的身影,而形制略有不同,手藝人各自的審美情趣,致使船模形態各異,有的粗糙,木紋斷茬處有着撕裂般的痕跡,倒是別有一番野趣。有的精細,弧線流暢而又自然,定是費了不少打磨的心力。還有一些娘船年久破敗了,桅杆折斷,船板開裂,落滿灰塵。

枸杞島幹斜村天后宮的娘船

枸杞島幹斜村天后宮裏的娘船更有特色。正殿裏的娘船有三艘,其中一艘大船是雷達網船,這是出遠洋捕魚的大船。另外兩艘是養殖業用船,也是枸杞島漁民發明的新船型,俗稱“泡沫船”,造船時用泡沫塑料填充艙口,不怕風浪和暴雨,不用擔心沉沒。又因艙中填滿泡沫塑料,收穫貽貝時,船艙中便不會有積水,而且浮力大,載重更多。島上有大規模的貽貝養殖,使用這種泡沫船頗爲便利。

十幾年前,颱風“梅花”來襲,枸杞島貽貝養殖業遭受重創,適逢天后宮重修,枸杞島幹斜村的養殖戶王勇勇做了兩艘養殖船放在天后宮,想借助媽祖的神力,確保養殖業的安全。在海島,媽祖除了護佑漁航,還囊括了求學、經商、婚喪、求子等業務,甚至打麻將,也要向媽祖求個好手氣。貽貝養殖的興起,不過是近二十年的事,而娘船中已經出現了養殖用船,生產工具日新月異,娘船的古風卻仍在海島延續。

赤道龍王

近讀《點石齋畫報》,見其中有一圖名曰《赤道龍王》,畫的是航海舊俗一種。海船經過赤道之時,船上水手扮成龍王,歌舞歡鬧一番:“過赤道,水手必扮作龍王以演劇,歌無腔,舞無律,酣嬉跳擲如頑童,謂海神喜此。”此番歌舞娛神,便是古老的“赤道祭”習俗。

傳說赤道附近的海域有“赤道龍王”把守,該神猙獰可怖,更兼暴戾恣睢,水手經過赤道時無不膽寒,故而要以歌舞娛神。現代地理學意義上的赤道,與中國傳統的海神龍王,二者結合在一起,有一些錯置的奇趣,中國海神家族又添了一個新的類型。

赤道是地球上最長的緯線圈,全長四萬多公里,是一條看不見摸不着的線。實際上“赤道”一詞的歷史頗爲久遠,在漢代已經出現。和現在稍有不同,那時的赤道是把天幕橫切爲南北兩半的假想界線,在渾天儀上用紅色表示,故曰赤道。東漢天文學家張衡的《渾天儀注》中提到:“渾天如雞子,天體圓如彈丸,地如雞子中黃,孤居於內,天大地小。”此即著名的“渾天說”,認爲大地類似雞蛋黃,而假想中的天幕是包裹在外面的殼,赤道就在這層殼上。而清代徐繼畬《瀛寰志略》認爲:“地球從東西直剖之,北極在上,南極在下,赤道橫繞地球之中,日馭之所正照也。”這便是吸收了西方地理學說,把天幕上的假想赤道降到了地面,並且沿用至今。

赤道本來並不經過中國境內,赤道龍王卻是中國神話經由海路的外溢,這與中國的航海活動有關,從東南亞一直到澳大利亞北部島嶼,都曾受到中國文化的輻射,便有了赤道龍王的說法。

除了前述的歌舞娛神之外,舊時過赤道還有浸水的儀式。初次過赤道的水手,要在同伴的幫助下,腰裏拴上繩子,從船舷投到海中,再從另一舷拉上來,表示從赤道龍王眼皮底下走了一遭,此後便不會再有性命之憂。把水手扔到大海再拉回船上,彷彿重回子宮,經歷一番新生。海上水手對生的渴望,在儀式中得以具化,乃至可以觀看,足見海上行船的艱險。

近世以來還有一種習俗,可稱之爲“改頭換面”。由船上的老水手扮演赤道龍王,頭戴面具,身披帆布拼接而成的袍子,身邊還有蝦兵蟹將之類的海怪隨從,皆由水手們裝扮而成。初次過赤道的新水手來到龍王面前,先由龍王屬下的海怪檢查身體,然後把船上通風筒取下,新船員從中鑽過,意味着來到世間,重新經歷一回分娩,似乎與浸水儀式有相似之處。海怪會把五彩顏料塗抹在新水手的頭上,遮蓋其本來面貌。經過這番改頭換面,赤道龍王便認不出他們,還要起一個諢名,在過赤道時互相稱呼。諢名也是爲了騙過赤道龍王。“改頭換面”儀式之後,還要舉行赤道宴,魚蝦蟹組成的海上饕餮盛宴,慶祝船過赤道。

虛擬的赤道線,在航船上帶來了狂歡。這條肉眼不可見的古老地標,在航海者的心中卻猶如天塹。

文丨盛文強

編輯丨蘆李娜