當世界年輕的時候——聶魯達、巴黎、聯合國教科文組織與其他 | 謝喆平

巴黎與世界熱點總是意外地近。10月19日,週日,早上九點半,盧浮宮開館剛半個小時,四個盜賊大搖大擺搭梯子從二樓陽臺破窗進入皇家珠寶展廊,衆目睽睽之下取走一批價值連城的珠寶,四分鐘後沿原路返回,騎摩托車翩然而去。

盜竊案發生的時候,我正在桌前翻看聯合國教科文組織大會第17屆會議記錄(1972年),手機突然收到若干信息,世界各地的同事與朋友詢問盧浮宮盜竊案,好像我推開窗目睹了一公里外的盧浮宮大案。實際上,第17屆會議最廣爲人知的是通過了著名的《保護世界文化和自然遺產公約》。如今遍佈世界各地的文化遺產皆肇始於此。譬如盧浮宮,是1991年獲批列入世界文化遺產名錄。

但第17屆會議對我們而言,意義在於那是新中國重返聯合國後首次參加的聯合國教科文組織大會。我一直試圖尋找當時關於中國代表團的原始文件,也請圖書館檔案室調出那屆大會記錄,不料竟然長達1500多頁,於是斷斷續續看了很久。翻遍記錄,最初只見到中國代表團關於孟加拉、朝鮮/韓國、柬埔寨、北越/南越等加入該組織的立場發言,集中體現了冷戰時期世界政治的壁壘分明。終於,在第444—447頁找到中國代表團的總政策辯論發言,長達三頁半。當時,中文尚未成爲該組織的官方語言,收入的是中國代表團提供的法文譯稿(中文發言),立場發言則是由會議現場由中文發言而譯出的英文。

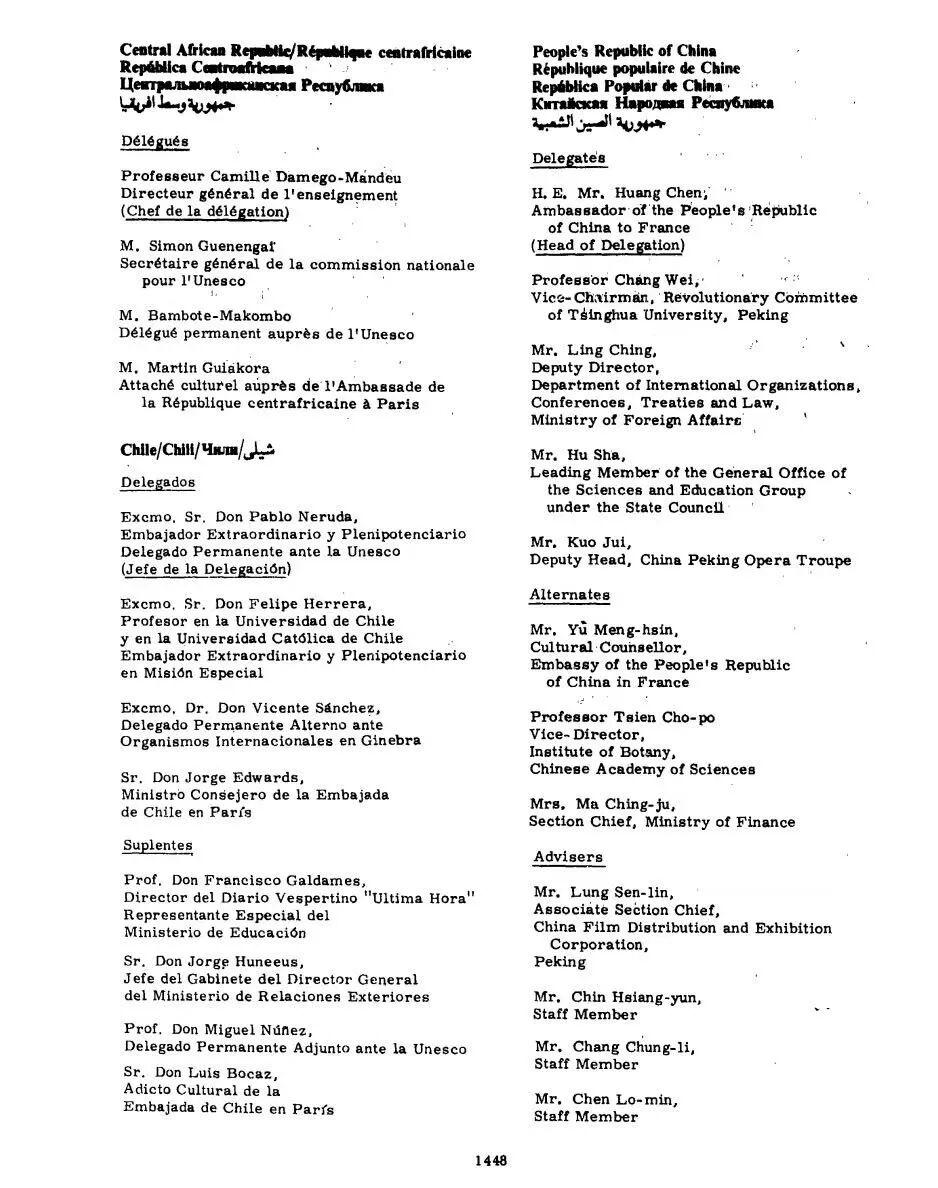

有意思的是,在附錄中找到了中國代表團的名單,團長是時任駐法大使黃鎮(上海美專出身的紅軍將領,曾任駐匈牙利大使、駐印尼大使,外交部副部長,1964年出任首任駐法國大使。1971年起,奉調美國後出任首任駐美聯絡處主任,1977年任文化部長),成員有清華大學副校長張維院士(後擔任教科文執行局中國代表)、外交部條法司副司長凌青(林則徐五世孫,首任常駐聯合國代表)、國務院科教文組負責人胡沙(後任國家圖書館館長)等人。同時,因爲國名拼寫相近,中國代表團和智利代表團的名單正好在同一頁上(下圖)。

聯合國教科文組織最重要的會議有兩個:成員國大會與執行局會議。大會兩年一次,執行局則每年春秋兩次;前者對全體會員國開放,後者則只有執行局委員國出席。我們在會中常常和智利代表團比鄰而坐。盧浮宮盜竊案發生前兩天,長達半個多月的執行局第222屆會議剛閉幕。會議間隙,智利同事提起因爲前總統巴切萊特要參選紐約的聯合國大會主席,所以他們將不再參與教科文組織執行局委員角逐,也就是說,未來幾年將不再有機會與我們坐在一起。聞聽此言,我趕緊與之分享在大會記錄中找到的代表團名單,問他除了擔任智利代表團團長的巴勃羅·聶魯達(Pablo Neruda,時任智利駐法大使),名單上的其他人都是何方高人?他答曰不知,但扭頭就去問智利大使勞爾·費爾南德茲(Raúl Fernández)。大使看了名單驚呼一聲,說那可都是大人物!都是他年輕時仰慕的對象!比如Felipe Herrera(1922—1996)教授,早年是智利學生領袖,後來是財政部長、央行行長,也做過國際貨幣基金組織總裁,以及長達十年的美洲開發銀行總裁,1971年阿連德總統上臺後再度入閣。

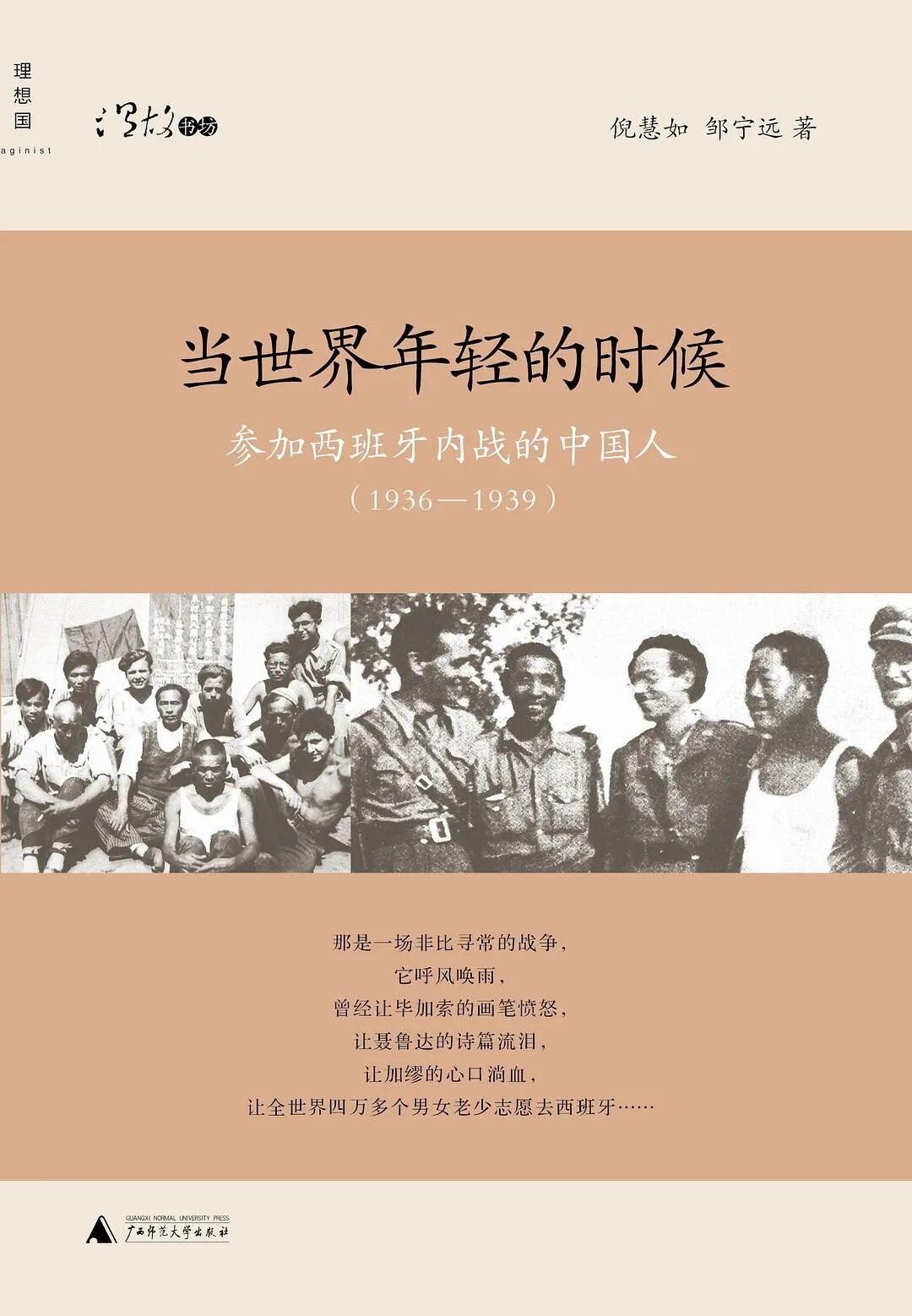

但對我而言,智利代表團名單中只知道聶魯達(上圖);對大衆而言,只知道他是諾貝爾文學獎獲得者。在中文世界裏,聶魯達曾經長期是一個政治人物,他是資深的智利共產黨成員,堅定的拉美左翼,阿連德總統的密友。很長時間裏,我們熟悉的是他的革命左派政治身份,翻譯出版的也多是他的革命詩和政治詩,比如《西班牙在我心中》。聶魯達曾多次訪華,寫了《中國大地之歌》《亞細亞之風》等詩篇,稱中國爲“偉大的兄弟”。1971年10月25日聯合國大會通過第2758號決議恢復新中國合法席位,智利常駐聯合國代表在決議通過後的發言中,特意引用了聶魯達1948年的名作《漫歌集(Canto General)》中的章節《伐木者,醒來吧》:

“請隨我一同起來……我來自南方,來自和平,來自貧窮的國度。我在此爲你歌唱。”

我輩讀書時,聶魯達的政治色彩逐漸淡化,更多以諾貝爾文學獎得主聞名。他20歲時成名的《二十首情詩和一首絕望的歌》一版再版,“我記得你去秋的神情/你戴着灰貝雷帽/心緒平靜/黃昏的火苗在你眼中閃耀/樹葉在你心靈的水面飄落”,這些詩句尤其令人印象深刻。因不通西班牙語,無從體會原文的精妙,但中文譯文足以讓人歎服。很多年之後,偶然看到譯者王永年先生過世的報道,才知道居然與他同住一個小區若干年,但緣慳一面。幾年前,聶魯達的自傳《我承認,我曾歷經滄桑》中文版出版,一時間洛陽紙貴。好友曾興沖沖地說要去智利出差,一定要去看看聶魯達的黑島故居。不料臨行前,行程因故突然取消。但沒想到的是,她竟然輾轉託人買來一隻印滿聶魯達詩句的杯子,從聖地亞哥運回北京,在清華園的書桌上伴我多年。這幾年,那隻杯子又漂洋過海,繼續伴我漫長的駐外歲月(下圖)。

大會記錄的第99—102頁是聶魯達代表智利做的總政策辯論,既有他用西班牙語發言的記錄,也有全文的法語翻譯。讀罷,“當世界年輕的時候”這八個字浮現在腦海,那是多年前看過的一本關於西班牙內戰國際志願者的書名。

與一般官方外交發言的四平八穩不同,聶魯達代表智利政府所做的總政策辯論充滿感情:

請允許我向馬厄總幹事致敬。我們知道,他承擔着建設聯合國教科文組織這座宏偉大廈的近乎不可能的重擔。

一天,我在智利北部觀看一場民衆遊行,驚訝地發現新應徵入伍的年輕人都很矮。在我看來,從前的士兵似乎個子更高。“也許我弄錯了。”我對上校說。“您說得對,”他回答說,“他們越來越矮了。大約三十年間,應徵入伍的士兵身高降低了大約兩英寸。如果這樣繼續下去,我們很快就會有一支由矮人組成的軍隊了。”智利是一個教育水平一向很高的國家,人民有教養。偉大的人文主義者在那裏度過人生中的重要時光,比如安德烈斯·貝略、霍斯托斯、薩米恩託、魯文·達里奧、阿爾貝迪……更不用說民族主義者倫丁·萊特列爾、加夫列拉·米斯特拉爾。我們是一個繁星閃耀的共和國。但這並未能阻止我們遭受奴役、近乎農奴制的體制以及營養不良的摧殘。孩子們喝不到牛奶。農民和工人只有在節假日纔有蛋白質攝入。這形同大規模自殺。本質上,這是一種殘酷的種族滅絕,其可憎的頑固性,摧殘了整個民族的正常體格。阿連德博士擔任智利總統之前,他提出要向所有智利兒童免費分發半升牛奶,寡頭集團對此嗤之以鼻。但這個承諾得到了兌現。今天,智利兒童都能從人民政府那裏每天免費獲得半升牛奶。

毫不意外,1965年入小學的445,000名學生,到1969年只剩下231,000名,其他都輟學了。統計數據顯示,有90萬15歲以上的智利人從未上過學,這意味着14%的智利人是文盲。在人民起義之後,基礎教育覆蓋了200多萬兒童,到1972年則已超過350萬兒童。中等教育最初覆蓋了30萬青少年,增長率超過13%。1972年,技術和職業教育的增長率爲19%,大學入學率則增長了30%以上。

儘管這些數字爲我們增光,但我引用它們並沒有特別高興,因爲我對數字並無偏好。對我而言,日常的牛奶罐更令我印象深刻,因爲牛奶革命與學校和書籍數量的增長以及智利兒童的身心發展有關。

我深信,推進教育鬥爭、實現教科文組織的目標,必須與消除世襲殖民主義和新殖民主義行動一致。殖民主義今天依然存在,包括外部殖民主義、某些社會階層的內部殖民主義——其成員聲稱擁有壓迫同胞的世襲權利。

在我讀到的納粹高官在波蘭的指令中,有一點尤其令我震驚:他們打算消滅整個波蘭知識階層,只留下幾千人去種地。他們想把波蘭人變成農奴,因此教育是祕密鬥爭的內容。波蘭民族決心要生存下去。在許多拉美國家也有類似情況,地主只想僱用土著居民來種地或開礦。因此,拉美教育運動應當被視爲一種革命現象,它與人民的生存、與受宿敵威脅的民族精神息息相關。

聯合國教科文組織所做或打算做的好事,有可能葬送於烈焰之中。在世界許多地方,那些無法無天的人將凝固汽油彈傾瀉在無助的民衆身上。

近日,一個大型壟斷礦業公司公然藐視智利主權,在法國對一批智利銅實施禁運。“這與聯合國教科文組織無關。”有人會說。是!但實際上這與我們大有關係。如果這些黑暗勢力攫取了智利的銅,我們的孩子將沒有面包、沒有牛奶、沒有書籍和學校。這就是嚴酷的現實。

我們談論理想時,處處都能看到飢餓、營養不良、若隱若現的戰爭幽靈。

但是,在這個非常殘酷和好戰的年代,我們對聯合國教科文組織這樣的機構抱有信心。儘管存在失望和不確定性,它仍矢志堅持崇高目標。這場爲確保世界上最美好的事物得以存續的鬥爭絕對必要,它所呼應的乃是真正的生物學意義的追求。我絕非個人主義者,我相信人只有作爲集體主義者纔是自由的(Je suis loin d’être un individualiste, je crois que l’homme n’est libre que dans la mesure où il est collectiviste)。聯合國教科文組織基於國際協議而成立,其使命是與建設、與重建相關的宏大原則的實施。我們的這個組織可能有許多弱點,但它的努力和成就,已證明其活動的地理和道德影響力。

許多年前,有人邀請我參加在智利聖地亞哥的工會會議。我打算去,但很快就忘了邀請的內容,甚至忘了是誰發的邀請。

我前往會議地點,對誰在等我,一無所知。穿過蔬菜和魚的殘渣,我走進一個類似地下墓穴的地方。後來才知道那是一個市場搬運工協會。看到這樣的聽衆,我大爲驚訝。

他們不超過四十人,全都赤着腳,強壯的雙臂交叉在胸前,服裝如同麻袋。

看到這些等我的人,我有些怯場。

臨出門時,我隨手拿了一本我的書。

我唯一能做的就是給他們朗讀我的詩,並對想表達的意思稍作解釋。書名是“西班牙在我心中”,因爲思考與詩歌交織在一起,這本書有些艱深。

我沒本事憑記憶背誦任何我的詩句,而且除了這本,手頭沒有別的書,只好將就一下。我開始讀起來,沒有任何反響、沒有任何掌聲,於是我越來越沉浸在自己的朗讀中,試圖觸及那些離我很遠的心靈。書唸完了。合上書,我向前看去。我的聽衆們,帶着石雕般的面容和粗糙的帆布圍裙,像之前一樣一言不發、一動不動。

後排的一個男子站了起來:“詩人同志,”他對我說,“我想對您說——”他哽咽了,“從未有人對我們說過這些事,我們以前不知道,也從未體會過這樣的情感。”他無法繼續說下去,他的聲音被巨大的啜泣聲扼住。我環顧四周,嚴肅的聽衆們一動不動,但眼中都噙滿了淚水。

我相信,我們的活動、我們的大會和我們的組織的影響力,必須抵達每一個被遺忘的角落。

語言必須跨越所有模糊的邊界。當世界任何一個地方的人民以淚水爲我們的工作獻上敬意時,我們就實現了我們的目標,完成了我們作爲世界文化代表的共同使命。

——節選自智利代表團團長聶魯達1972年10月19日在教科文組織大會第17屆會議上的總政策辯論

與拿破崙陵墓一街之隔的軍校大街上,智利駐法使館是最東頭的那棟五層樓,距離教科文組織總部走路大約一刻鐘。我曾無數次路過此地,早就注意到了金光閃閃的大使館牌子上方,有一方淺褐色的石頭小牌子,上刻“巴勃羅·聶魯達(1904—1973),智利詩人、大使,諾貝爾文學獎得主,1971—1973年在此居住”。

與費爾南德茲大使約好,在執行局會議結束的次日前去拜訪,看看聶魯達當年工作過的地方。不料會議最後一天,由於關於預算與人事議題各方分歧太大,夜會爭執到很晚才散。第二天一早,接到大使辦公室凌晨發來的郵件,告將改由文化參贊接待。看來老大使前一天給夜會累得夠嗆。

一切都是最好的安排。早上按時按響門鈴,文化參贊迭戈·德波佐(Diego Del Pozo,上圖右,左爲本文作者,莊巖攝)聞聲下樓,在大廳迎候。寒暄過後,他笑說聶魯達是這幢房子“最大的魂靈(the biggest ghost)”,人人來使館,都必問聶魯達,不過,他就任兩年以來,倒是很少有中國客人來訪。這棟五層的房子(下圖)原本是法國富商的宅邸,修建於19世紀後半期,典型的巴黎奧斯曼建築。富商過世後,智利政府於1929年從其遺孀手中買下,一直作爲使館駐地,裝修陳設至今都原封不動。波佐說,不知道爲什麼,和富商的遺孀一樣,聶魯達本人並不喜歡這裏,他常常不在巴黎,而是住在一百多公里外的諾曼底地區,那裏有他早年買的一所小房子,“一條荷花盛開的小溪從庭院穿流而過”(馬爾克斯語)。此外,據說當年使館牆上曾掛有一幅聶魯達的肖像畫,但五十年過去,早已不知下落。

德波佐是作家、文學教授、電影人,智利總統博裏奇(Gabriel Boric)任命他來巴黎擔任文化參贊。他驕傲地說總統是他的學生。我不免好奇,問是什麼意義上的學生。他說是上過他文學課的親學生。博裏奇儘管是法律專業學生,但喜歡文學,所以選修了他的課程。博裏奇總統在2023年訪華時曾諮詢老師,國事訪問應該送什麼禮物?德波佐說巴勃羅·聶魯達估計已經廣爲人知了,於是建議送了另一位智利左翼大詩人巴勃羅·羅卡(Pablo de Rokha)作品。我看他也就四十出頭,心想作爲他學生的總統得多年輕。他大笑,說博裏奇上任時35歲,到明年春天離任也就39歲。

德波佐引路,帶我們沿樓梯走上富麗堂皇的二樓。這一層的宴會廳、會客室以及中間的過廳,均以熱烈的紅色爲基調,陳設都與當年一樣,典雅雍容(上圖)。但讓人忍俊不禁的是四周牆上的裝飾畫。畫上人物的服飾是中式的,但臉龐分明是歐式的,或許那是當年法國的時髦,因爲我在雨果故居和其他地方見過類似的畫。會客室的後牆上半牆是書,但一本聶魯達的著作也沒有。波佐說常常有人問架上是否有聶魯達著作,問得多了,他有時就搪塞說有,全都是!聶魯達的辦公室在三樓,但已被改爲大使幾位祕書的集體辦公室。祕書們受寵若驚,難以置信自己在聶魯達當年的辦公室上班,因爲在智利乃至拉美,聶魯達是神一樣的人物。1971年10月21日聶魯達榮獲諾貝爾文學獎,當晚就是在二樓的這個宴會廳舉辦的慶祝會,他、馬爾克斯以及布勒松等一干人等都喝得大醉。聶魯達一個勁兒地對瑞典皇家學院派來通知他獲獎的代表說,加西亞·馬爾克斯應該得諾貝爾獎啊!

德波佐知道我不是文學背景出身,於是問是否熟悉馬爾克斯,比方說他的《百年孤獨》。話音剛落,他用西語、我用中文,異口同聲地背誦起那著名的開篇,然後相視大笑:“許多年之後,面對行刑隊,奧雷良諾·布恩地亞上校將會想起,父親帶他去見識冰塊的那個遙遠的下午……”

當時,馬爾克斯本來身在巴塞羅那,被聶魯達打電話以晚飯爲由叫到巴黎。下飛機時,才知道原來是聶魯達獲得諾貝爾文學獎。而聶魯達自己,對採訪他的記者們說的是:“加西亞·馬爾克斯應該獲獎。”作爲智利大使赴任巴黎時,聶魯達除了遞交國書,還買了本法文版的《百年孤獨》送給法國總統蓬皮杜,這當然是因爲蓬皮杜曾經當過文學教授。後來,聶魯達每次去愛麗捨宮時,總要問蓬皮杜有沒有看《百年孤獨》。蓬皮杜總是說還沒時間看,一週拖一週,據說幾個月後終於讀了。

德波佐驕傲地說迄今共有六位拉丁美洲作家獲得諾貝爾文學獎,其中兩個是智利人:加夫列拉·米斯特拉爾(Gabriela Mistral)和巴勃羅·聶魯達,而且很有意思的是,這兩位都是外交官。他意外地發現我知道米斯特拉爾。我坦誠相告,尚未讀過半句米斯特拉爾的詩歌,但是在教科文組織總部看過米斯特拉爾的手稿展,智利代表團的副代表Rodrigo Waghorn給我看過他正在寫的關於米斯特拉爾的論文,更向我普及她是第一位獲得諾貝爾文學獎的拉美作家,當年是智利派駐國際聯盟的代表。智利似乎有詩人作高級外交官的傳統。1970年智利與新中國建交,其首任駐華大使阿曼多·烏里維(Armando Uribe)也是著名的詩人,2004年智利國家文學獎得主。

對聶魯達來說,巴黎和教科文組織是重要的地方。西班牙內戰期間,他在巴黎是專門處理西班牙移民事務的智利領事,協助數千名西班牙知識分子等進步人士獲得智利簽證,並安排海輪將其送往拉美,贏得好評。1966年聲名如日中天時,他受邀在巴黎的教科文組織總部發表演講、朗誦自己的詩歌,1971年又在擔任駐法大使期間榮獲諾貝爾文學獎。

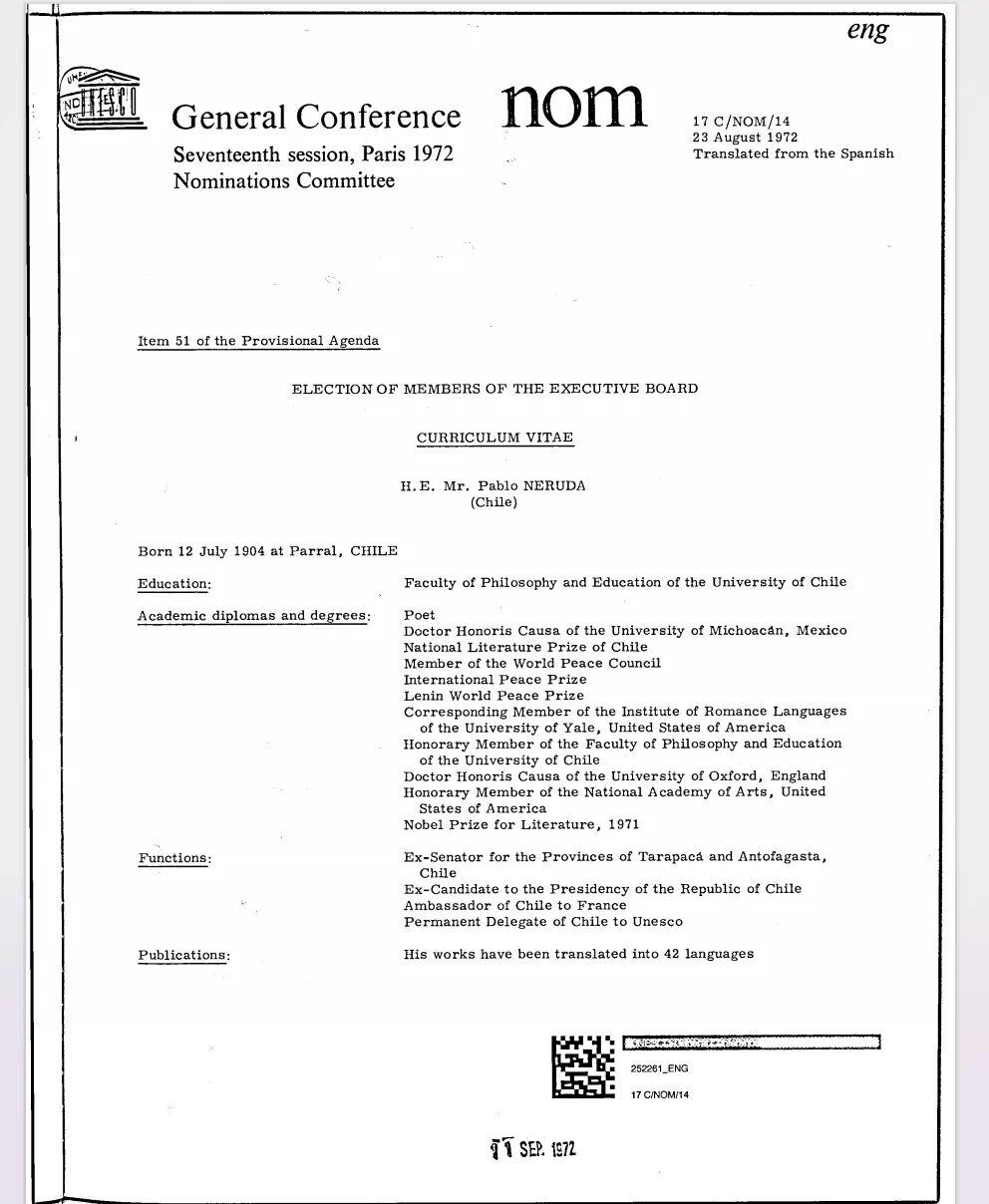

德波佐說他在教科文組織檔案室裏只找到聶魯達一張照片(上圖),問我是否找到了其他資料。我說除了那張照片,還有一段聶魯達朗誦自己詩歌的錄音,但估計也就這些了。並請他轉告大使,因爲聶魯達與黃鎮在教科文組織大會第17屆會議的總政策辯論發言相隔五天,想來不會有他們的會場合影。那次會上,聶魯達曾有機會以一致同意方式被拉美選舉組提名擔任教科文組織執行局代表,但本組的哥倫比亞以他的共產黨身份爲由,提名了另外一人。雖然他最終如願當選,但不是組內一致同意的方式,所以終究意難平。我在資料庫裏找到了智利提交給大會的聶魯達簡歷發給德波佐,他看後驚訝地發現,提交的日期是1972年8月23日,正是推翻阿連德政府政變前的整整一年——1973年8月23日,智利衆議院通過了一項決議,實質是呼籲武裝部隊推翻阿連德政府。

德波佐又問,是否留意過近年來關於聶魯達死因的研究和報道?我說是,尤其是近幾年開棺化驗的進展,中國媒體報道很多。爲了研究聶魯達,德波佐去了聶魯達在智利的故居黑島,採訪了聶魯達的朋友、侄子、司機等人,剪輯成紀錄片。波佐說,他從不相信聶魯達因病而死。受訪的兩個護士說,當天給聶魯達下醫囑的醫生,此前從未在醫院出現過,名字在智利醫生名單上也查不到,而智利全國的醫生都需註冊。但作爲文學教授,隨着採訪和文獻搜索的深入,他發現聶魯達之死與智利和拉美政治牽扯太深,尤其與美國中情局的介入有關,情況之複雜,遠非他一個文學教授掌握的有限材料能研究的。

次日,德波佐發來他2017年拍的紀錄片,題目是“坎塔勞(Cantalao)”。坎塔勞是聶魯達未竟的烏托邦,他夢想爲詩人和藝術家們建設一個理想國,並已經在智利中部海岸邊選好了地方打算進行建設,這裏與他的故居黑島風光極爲相似。但是,阿連德政府的倒臺和他的驟然去世終止了一切。如今,坎塔勞也成了聶魯達基金會的名字。紀錄片的對話和旁白是西語的,配有英語字幕,長達一個多小時。

在現代世界政治日誌中,911這個日期最早並不是與紐約世貿大樓遇襲相連,而是與社會黨出身的智利總統阿連德密切相關,他於1973年9月11日在總統府殉職。在智利駐法大使館西側,有一方小小的三角綠地,以阿連德總統命名,每年9月11日,總有智利僑民前來獻上紀念花束(下圖)。從使館二樓宴會廳的西窗望出去,阿連德綠地盡收眼底。作爲阿連德的密友,聶魯達1971年來巴黎赴任之時,大概一沒預料到自己次年獲諾獎,二沒預料到阿連德慘烈的政治命運。阿連德殉職12天之後,聶魯達也悄然逝去。

不久前在新聞裏看到,游擊隊員出身的哥倫比亞總統佩特羅在紐約出席聯大會議期間,於聯合國總部外參加支持巴勒斯坦的示威遊行,帶頭高唱素有“拉美國際歌”之稱的《團結人民之歌》,未幾,他便被美方以“敦促美國士兵不服從命令並煽動暴力”爲由吊銷了赴美簽證。幾個月來,美國不斷派出航空母艦等前往加勒比海,拉美地區局勢持續緊張。

世事是否有迴旋鏢?深秋,教科文組織在中亞名城撒馬爾罕舉辦會員國大會第43屆會議,這是時隔41年後這個會議再度在巴黎之外舉辦。1982年的大會決定於1984年在保加利亞首都索非亞舉辦會議,次年美國即宣佈將退出教科文組織;2023年第42屆會議決定在撒馬爾罕舉辦第43屆會議,美國於2025年夏天宣佈將再次退出該組織。更離奇的是,1982年向總幹事遞交國務卿簽字的退出函的美國女大使名字是簡(Jean B. Gerard),2025年遞交退出函的美國女大使名字也是簡(Jean Manes)。看來,如果美國決定再次重返教科文組織,爲表誠意,至少不能再考慮委派名字是簡的女大使了。

在撒馬爾罕會場,與智利大使迎面相遇,他問那天的參訪如何。德波佐參贊是聶魯達專家,安排他出面接待,用意正在於此。

風景依稀似當年。聶魯達若在,不知將有何種文字出手。穿過時代的風浪,文字是永恆的。

2025年11月1-7日,寫於巴黎-伊斯坦布爾-撒馬爾罕往返旅途中