中國早期視覺藝術的現代性折射

“現代性”本是一個複雜的概念,它不僅涉及藝術形式的創新,還包含社會、文化、政治等多個維度。在中國早期視覺藝術中,現代性的探索表現爲對西方現代主義的引入與轉化、對傳統藝術形式的突破,以及對社會現實的關注與回應,因而中國視覺藝術的現代性並非單一的線性發展,而呈現出多種因素交織中呈現出的複雜多樣。

正於中華藝術宮舉辦的“上海現代”展覽,便爲觀察和回望中國早期美術創作與視覺藝術的現代軌跡提供了一個難得的現場。在這個甚爲龐大的視覺文獻屬性的展覽中,中國現代藝術先驅者——龐薰琹和決瀾社的身影彷彿一道沉靜而深邃的藝術波濤,褪去曾經的狂瀾作風,安靜地懸置在低飽和的灰綠牆面上,呈現出上海現代主義藝術特有的的精神源起。

龐薰琹《菊花倒影》

龐薰琹的兩件早期作品《菊花倒影》《蕉葉水渠》此番首展於滬,畫作以靜物變形與色面切割延續巴黎現代派的“純粹性”實驗。此外展出的上海街景主題、相關西洋風景繪畫和設計畫稿等繪畫樣式,呈現出龐薰琹從新派風格繪畫到經典美術創作,以及傳統圖樣設計等多維度的創作面孔。1925年8月,龐薰琹赴法國留學,參觀了世界裝飾藝術博覽會並深受裝飾藝術啓發。在之後繪畫創作中,他將線條見長的中國傳統裝飾圖案轉換成裝飾藝術風格的塊面和純色的視覺語言,並逐漸應用到商業美術中。

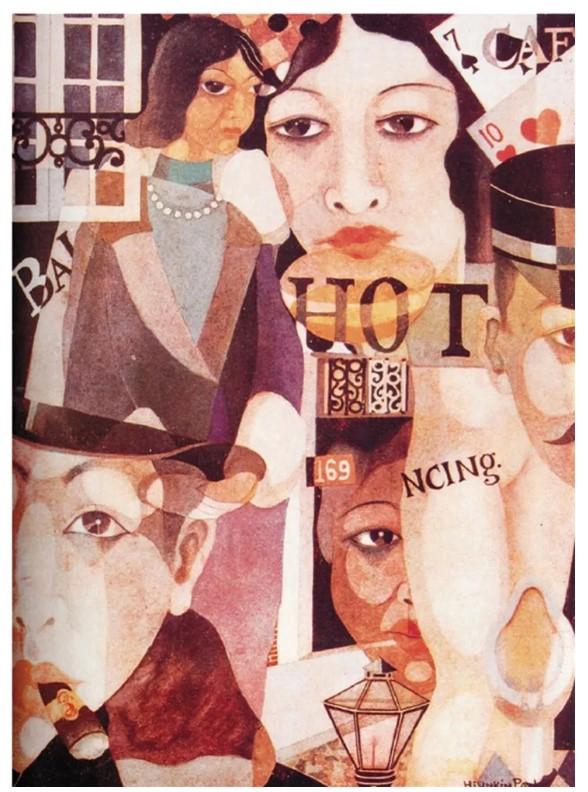

龐薰琹當時深受歐洲現代主義流派,如立體主義、超現實主義以及裝飾藝術等的影響。在他的代表作如載於《時代》1931年第2卷第3期的《人生的啞謎》和《地之子》(1934)等作品中,可以看到一種獨特的綜合:立體主義的幾何結構被用於營造畫面的秩序與永恆感,超現實主義的隱喻與象徵被借來表達對當時中國社會苦難的深刻憂慮與人文關懷,而裝飾藝術的線性美感則賦予畫面一種優雅而節制的形式感。

龐薰琹《上海街景》

1931年龐薰琹與倪貽德、梁錫鴻等發起了中國藝術史上第一個現代藝術社團——“決瀾社”。他們試圖以激進的現代主義語言,突破傳統框架,爲中國藝術走向現代提供關鍵的思想與實踐樣本。其藝術主張在《決瀾社宣言》中表達得十分明確:“我們厭惡一切舊的形式、舊的色彩,厭惡一切平凡的低級的技巧。我們要用新的技法來表現時代的精神……讓我們起來吧!用狂飆一般的激情,鐵一般的理智,來創造我們色、線、形交錯的世界!”1932年,在上海愛麥虞限路(今紹興路)45號中華學藝社,決瀾社第一回展開幕,到1935年10月,決瀾社在上海舉行了第四次畫展,也是最後一次展覽。龐薰琹後來寫道:“最後兩天,參觀的人很少,又是陰天。決瀾社就是在這樣冷談的情況下結束了它的歷史”。因抗戰爆發,在外患內憂日益嚴重的中國,決瀾社成員的藝術追求越來越顯得脫離現實,而他們自己也無力爲繼,誠如鄭勝天所言:“決瀾社的解散不僅使一度熱鬧非凡的上海藝壇重歸於沉寂,也標誌着現代主義藝術在中國第一場演出的謝幕”。

龐薰琹《如此巴黎》

龐薰琹曾冀望以西方現代藝術與設計的審美原則,來推動中國“新藝術”的興起,並用於改造當時中國社會沉暮之氣,但是以決瀾社爲代表的中國現代美術運動的夭折,使這一理想破滅了。1933年龐薰琹在上海法租界麥賽而蒂羅路(今興安路)90號掛出“大熊工商美術社”的銅牌,短暫地開展廣告和工藝美術設計業務。其作爲中國第一批現代意義的設計機構,舉辦了中國藝術史上第一次“工商美術設計展覽會”。

在《工藝美術集》的自序中,龐薰琹對此寫到:“民二十一年集數友組決瀾畫會,每年舉畫展一次,凡四次。曾細察此四次畫展之觀衆以美學學校之學生之爲最多數,次則爲文藝界中人,再次則爲親友及少數會場附近之居民,於是覺藝術與社會之間鴻溝深築。民二十四畫會中諸友因生計維艱,各作星散,翕感藝人生活之無保障,與社會對藝術之不瞭解,乃思溝通藝術與社會之道,是年籌辦商業美術會於滬。從此更進而研究工藝美術。蓄以工藝與人生有密切之關係,或溝通藝術與社會之捷徑乎。”1936年在《論裝飾》中,龐薰琹再次有感而發:“裝飾不是附庸的美的附加,而是人民生活的必需。”其逐漸認識到,現代藝術不應僅是畫架上的革命,更應參與到社會生活和美的建設之中。

龐薰琹紙傘設計稿

抗戰爆發後,龐薰琹跟隨國立藝專內遷中國西南地區,深入苗寨記錄少數民族紋樣,開始嘗試將民族民間藝術資源和現代設計教育嫁接。龐薰琹此後投身於考古學、人類學和民族學領域,俯身於浩瀚的傳統紋樣之中,從商周青銅雷紋的嚴謹節律,到唐宋卷草紋的生生不息,再到明清織錦的紋樣華章,深入研究起中國曆代傳統裝飾紋樣與民間藝術,以現代設計的構成法則,節奏、韻律、對比與和諧的深刻理解,來剖析、提煉和再造這些古老的基因,並嘗試將其與現代設計理念相融合,後編纂出《中國圖案集》。

在龐薰琹看來,這些紋樣就是古人對於自然萬物的一種“立體主義”式的概括與抽象——神祕的獸面、盤旋的雲氣、流轉的花葉,都可以提煉爲高度程式化和幾何化的現代視覺符號。英國藝術史家邁珂·蘇立文曾評價道:“龐薰琹深信工藝美術可以從中國古代的青銅、漆器、紡織和玉器等紋樣中創造出現代風格。他將中國古代的淵博學識與從巴黎獲得的色彩感和現代意識相結合,以奠定其具有現代感,同時又源於中國的設計基礎”。

在1940年代龐薰琹創作的水彩繪畫《貴州山田》系列中,畫面以幾何化分割與飽和色塊描繪梯田與吊腳樓,仍然延續初期的藝術形式實驗,卻是把曾經的現代場景從城市沙龍轉換爲本土山村,完成了民族風格與現代裝飾的範式融合。顯而易見,在龐薰琹從繪畫走向設計的跨越中,他將從立體派中領悟到的結構法則與空間意涵,投向了中國浩瀚的裝飾藝術傳統之中,使得其1930年代之後的創作轉向,並非是與現代藝術大相徑庭,而更像是對“立體主義”的一種深刻回應。他也從一個曾經的前衛“洋畫家”轉變爲一個向本土文化傳統尋求資源養分的研究者,其所創作的大量工藝美術設計圖稿,從傢俱、地毯到瓷器和廣告設計,不僅是對於“民族化”與“現代化”相互並行道路的不斷探索,也是對以往現代洋畫實踐經驗的一種語言樣式的回眸。

新中國成立後,作爲主要創始人,龐薰琹參與建立了中國第一所設計高等學府——中央工藝美術學院(現清華大學美術學院)。他將後半生的主要精力投入到現代設計教育中,奠定起中國現代設計教育的基本體系。他強調“藝術與科學相結合”,重視民間工藝,倡導設計服務於人民生活,撰寫《圖案問題的研究》,1960年代完成《中國曆代裝飾畫研究》。他終此一生將現代主義的探索從個人實踐提升到了制度建設的層面,這一轉變看似平淡,實則是中國藝術現代性生成過程中至關重要的一步。

如果把龐薰琹的人生軌跡和藝術歷程,看成與同時代視覺文化同頻共振的歷史,那麼他的創作生涯,正好像一部打開的啓示錄。作爲一位畫家、教育家和奠基人,龐薰琹的個人經歷與中國藝術的現代命運深刻地交織在一起,展現出中國視覺藝術的現代性從一個“接受的現代性”走向一個“主體的、創造的現代性”的微縮而完整的典範,爲我們理解這段歷史提供了一個極其豐富而深刻的個案,進而折射出中國視覺藝術的現代性生成過程中所特有的複雜性、矛盾性與創造性。

而在“上海現代”展覽之外,外灘的折衷主義天際線與蒙馬特的石板街巷在展廳燈光下不斷地交錯:不久前上海圖書館東館舉辦的“摩登篇章——近代上海的裝飾藝術”和西岸美術館舉辦的“建造上海:1949年以來的建築、城市與文化”,都以不同的側面講述着對於本土現代性的歷史理解,而浦東美術館“締造現代:來自巴黎奧賽博物館的藝術瑰寶”展覽,更使人親臨歐洲現代主義藝術誕生的歷史“原境”。這些展覽的動線並不交叉,卻在黃浦江上空形成一條隱形的莫比烏斯環:奧賽的現實主義、印象派、後印象派、象徵主義一路向前,勾勒出巴黎作爲現代主義發源地的經典敘事,它們在上海突然折返,與龐薰琹們從歐洲帶回的立體派、野獸派、超現實相遇,再被改寫成另一種現代性——一種需要把個人體溫與土地溫度同時注入畫布的現代性。