關於王柳雲,是清潔工畫家,也是作家

2025年5月,在北京作協新會員的見面會上,我見到了王柳雲。相比於在網上爆火時期,她的形象有一些變化,頭髮長長了,不再是馬尾加板寸的“藝術家髮型”,眼神也柔和很多。我扭頭跟她打了聲招呼,她很快就和我熱絡起來。她講普通話帶有明顯的湖南口音,但說話時總是鏗鏘有力、神采飛揚,甚至不惜帶上動作,有時簡直可以稱得上手舞足蹈,極具感染力,我常聽得入迷,就隨她漫無邊際地說。我聽她聊畫畫,聊讀書,聊寫作,聊家庭,聊在北京的生活,聊成長經歷,聊她的孤獨和不屈。從這些故事裏,我看見了一個豐富有趣的靈魂。

2021年,GQ的一篇報道《一個農婦,與她的美術課》,讓王柳雲開始走進大衆視野。2022年,她一邊在北京的大廈裏做保潔一邊畫畫的視頻走紅網絡,“清潔工畫家王柳雲”火了。“像是在廢墟里極力綻放的一朵奇特的花”,這是我對王柳雲的初印象,一個忽然在網絡上爆火的充滿傳奇色彩的王柳雲。

後來,聽說王柳雲有一本書交到了我們出版社,王柳雲來過社裏幾次,我多次看到過她匆忙的身影,大踏步走來又離開。那個時候,我才知道,在“清潔工畫家”這個標籤之外,王柳雲還在寫作,她寫詩歌、散文,也寫小說。

塵埃的重量

掃帚尖挑起一粒塵埃,

它輕得沒有名字,

卻在陽光下顯出山的形狀。

我日日俯身與它們對話,

看它們堆積、飄散、沉入泥土——

原來最卑微的,

才壓得住生活的秤砣。

當風試圖捲走一切,

只有貼着地面的塵埃知道:

輕,是另一種重。

重到鐵鏽爬滿脊樑,

重到腳印陷進水泥,

重到一聲嘆息,

就能把整個黃昏砸進泥土裏。

這是王柳雲寫於2021年的一首詩,質樸、有力,是來自日常生活的切身感悟。王柳雲很在意寫作者這個身份,當得知自己如願加入北京作協的時候,她向我描述時依然難掩激動。目前,她已經出版四部作品,非虛構作品《青芥人生》《月光不迷路》《走過一片海》,以及新近出版的小說《風吹起了月光》。

面對寫作,她有時表現得自信勇猛,她悄悄告訴我她的心裏還有很多故事,可以酣暢淋漓地寫兩個長篇,一天寫一萬字不在話下。有時又顯得羞澀謙遜,她說寫作之路纔剛剛開始,她沒有接受過系統訓練,要抓住一切機會學習。

在培訓班上,她是爲數不多的幾乎沒請過一次假的學員,每節課都認真地聽講、做筆記,課後再興致勃勃地和我們討論。我記得培訓第一天是作家李洱來講“小說中的成長”,以海明威的短篇小說《殺人者》爲文本範例,講述小說中人物的成長。課後,王柳雲感慨以前也讀過這個小說,但囫圇吞棗一樣,覺不出什麼,聽完李洱老師的分析,才知道小說原來還可以這樣讀、這樣寫,“把我困惑的一些東西點通了”。這堂課給她的啓發還包括,她開始想要寫有深度的文學作品,“以前二十幾天寫完一本書,以後不能這樣了,還是要寫有深度的文學作品”。看來,作家王柳雲開始以更高標準來要求自己了。

王柳雲

隨着和她更多的接觸,我越來越發現,王柳雲就是一座寶藏,她開始寫作絕不是因爲一時的心血來潮,我甚至感覺她爲此做了一生的準備。在隨走隨聊中,她提到過《紅樓夢》《詩經》《史記》《簡·愛》等書籍,我才驚異發現,王柳雲竟然讀過這麼多的書,然後緊接着就是羞愧,羞愧自己原先多少帶有一點潛在的偏見,或是被她的身份標籤所“欺騙”。我問怎麼讀這麼多書?她講起小時候,哥哥常從學校裏帶來一些雜誌,她還跑去大姐家找書看,後來長大了去縣城圖書館借書,高中輟學後四處打工謀生,沒那麼多錢買書,但也常常抽時間去書店蹭書看,“就沿着書架一本一本地讀,拿來便讀,像牛囫圇啃草一樣”。

王柳雲最喜歡《紅樓夢》,讀過不下五遍,光細緻研究性地讀就讀過三遍。外國文學作品中,她尤其喜歡俄羅斯文學,比如高爾基《我的大學》、托爾斯泰《安娜·卡列尼娜》等,這些作品對她來說就像生活中苦痛的良藥,撫慰她的心靈。“我看了那麼多俄羅斯的苦難文學,有時就覺得自己生活中的苦根本不算什麼。”

而這樣的讀書習慣在她生活的村子裏並不多見,“在農村,如果你拿一本書看,就會被嘲笑,他們會說你裝什麼樣”,於是她就成了一個別人眼中的“怪人”,一個格格不入的人。也許王柳雲生來就是一個特別的人,她的特別在於她從沒在貧困中失去自己,她是在泥濘中依然仰望星空的人。可是與周圍環境的格格不入,也曾讓王柳雲一度感到孤獨和痛苦。我看到她在一個採訪中感嘆:“我想,我應該跟李白有一點像,不是吹牛,爲什麼像呢?自己一輩子活在雲端,沒有到凡間來,所以這樣痛苦。”

人至中途,王柳雲終於找到了對抗痛苦的途徑:畫畫和寫作。當她開始拿起筆寫作時,以往的經歷都成爲滋養她寫作的礦藏。《風吹起了月光》是她出版的第四本書,卻是她最初開始動筆寫的第一本書。在爆火之前,她就已經開始寫作,在工作的間隙,她一有空就跑到樓梯口,或大廈旁幽閉的樹下,斷斷續續寫一個長篇,一個關於女孩成長的長篇小說,這個故事一直存在她的手機裏。

時間到了2023年,有朋友送她一套餘秀華的詩集,她一下就被打動了。她說,她寫得真好啊!她也想寫出這樣的文字,她還好奇餘秀華是在哪裏出版的書。“她是大才子,我也跟她比一下,我一看書封,‘北京十月文藝出版社’,馬上就掉眼淚了。我就發了個微信給周志軼老師,他說幫我查一下,查好後我就導航,天哪,這麼近啊,我就一邊掉眼淚一邊走過去。”

王柳雲向來做事果決,一往直前,當下她就立馬去了出版社。接待她的是一位98年的年輕編輯張玄喆,起初王柳雲給她看的是微博上發的一段段小短文,玄喆看後被震撼了。可如果將這些零碎片段的文字出版是有難度的,這時一位有經驗的編輯正好走進來搭了一嘴說:“我們需要長篇。”王柳雲忽然想到一直在寫的那個長篇,小心翼翼地說:“我有長篇。”當時說的聲音很小,“像蚊子叫一樣”,王柳雲和我說的時候,羞澀地笑了。

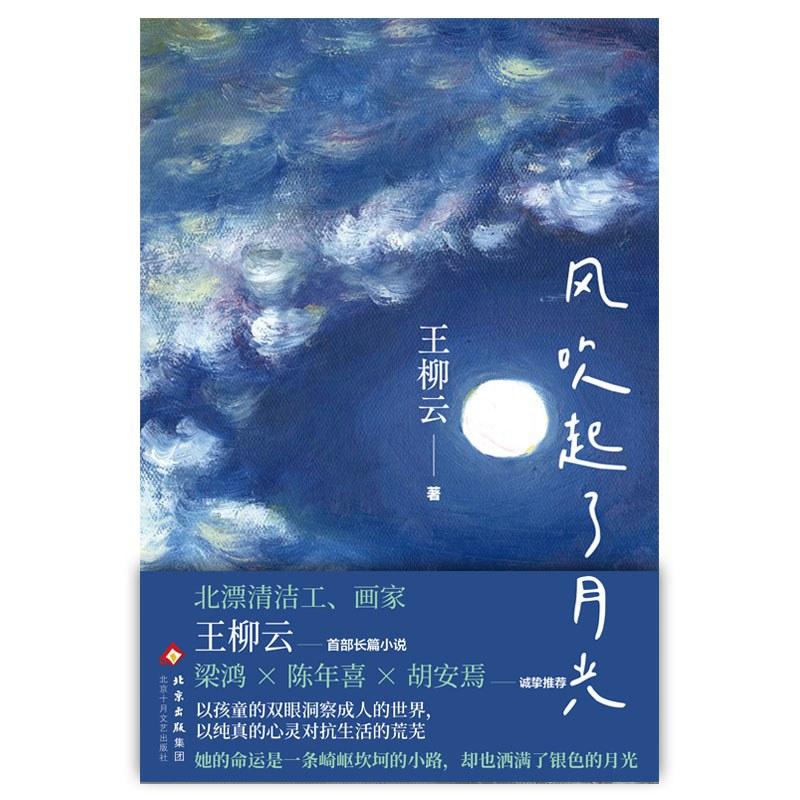

王柳雲打開她的手機給我看,這個長篇就像一個個疙瘩蜷縮着擁擠着存在她的手機裏,原來她寫作是寫在微信裏,而且當時還不會換行。而這個長篇就是《風吹起了月光》,一個書名很像散文或詩歌的小說,這是王柳雲堅持的書名。小說講述了一個名爲陳月華的女童飽含艱辛的成長史,在這裏,王柳雲向讀者展現的是她看到的,一個溫暖與殘酷並存的鄉間世界,一個煙火氣濃重的人間。

王柳雲/著,北京十月文藝出版社

有時,我會覺得自己從她身上也獲取了某種力量,她不懼困難一往直前的勇氣,她抓住一切機會學習的信念,她永不服輸的一股勁,她在泥濘裏還心懷他人的悲憫,潛移默化地感染了我。

因爲《風吹起了月光》,我和王柳雲的交流變得更多了。前幾天,我問她現在的生活狀態,她說住在通州宋莊,在附近的一個小區打掃衛生,每天八小時,工資大三千。我去拜訪她的時候,走進一個新小區,一個朋友免費給王柳雲借住的房子,房間裏滿是花草綠植,都是王柳雲養的,其中最讓她滿意的是一盆海棠,“這個花太好了,它可以一年開花開到頭,不需要什麼營養,只要有陽光和空氣,它可以野蠻生長”。這種花的生存狀態讓我不由想起王柳雲的成長經歷,無論在怎樣的環境裏,她一直在野蠻生長。

王柳雲的活動區域主要在次臥,畫板、顏料、書佔了大部分空間,靠牆處放着一張窄窄的小牀。我問出名這件事有沒有影響她的生活,她說肯定有影響,比如這個房子有人免費給她住,比如有很多陌生人來買畫,比如她開了個微博已有12萬粉絲,比如她寫的書能出版……可是出名並沒有從根本上改變她的生活,她還得打工養家餬口。無論如何,相比以前,王柳雲的眼睛裏有了更多的光,因爲在掃地之外,她擁有了更廣闊的世界,一個用畫裏的月光和寫作裏的星空鋪就的浩瀚無垠的宇宙。

王柳雲不喜歡別人給她貼標籤,她在熱度最盛時就說出:我是王柳雲!不是什麼“清潔工”!據說有一家很有名氣的平臺想邀請她去做活動,因爲需要她身穿清潔工的衣服上臺,她立馬拒絕,她說不希望別人一看到這個人就只知道她是一個清潔工,後來又有些後悔,“她不會把我刪了吧”,當然後來又聯繫上了,這是後話。該怎麼概括王柳雲呢?在《青芥人生》的序言裏,王柳雲寫道:“青蘿蔔、青榨菜,指的都是青芥……它如此平凡,平凡到不被想起,但它又內含辛辣、倔強與堅毅,去病抗逆爲家常便飯,由來那麼簡單且執着生生不息。”在我看來,她就如同青芥一般,平凡、辛辣、倔強、堅毅,且執着生生不息。

我忽然想起同事評價王柳雲是一個濃人,一個濃烈的人,熱烈、勇猛,永遠充滿能量,比如現在她對於寫作有了爲之昂揚奮鬥的目標,“我當然希望更廣大的衆人認識我,認知我的文字,我寫書的目的還有渡人渡己之意願。當然啦,渴望廣大人們的喜愛能讓我獲得大獎”。王柳雲大笑。

最近她剛買了《我的阿勒泰》,她告訴我正在讀,很受啓發,她忽然也想這麼寫北京。一個寫作的王柳雲如何被看見、被喜愛?我知道她正爲這個而生生不息地努力呢。