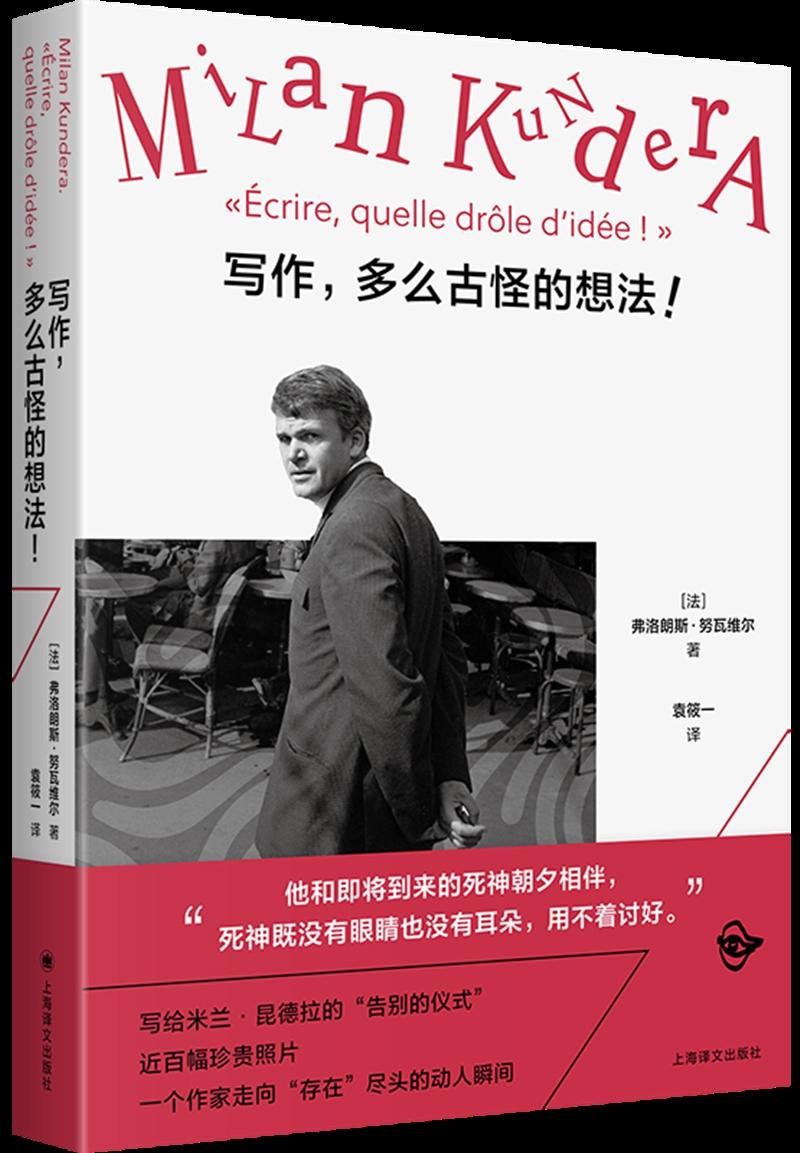

關於米蘭•昆德拉的一幅親密而迷人的肖像

米蘭•昆德拉是世界上讀者最多的作家之一,也是一個成功隱身的作家。37年以來,由於一直拒絕在媒體上露面,他從公共視野中消失了,直到2023年7月11日,米蘭•昆德拉逝世,讓世人重新將好奇的目光投向這位20世紀最偉大的作家之一。

《寫作,多麼古怪的想法!》作者弗洛朗斯•努瓦維爾和她的丈夫馬丁是昆德拉夫婦的多年好友,這本書中散落着跟昆德拉夫婦共度的時光、對話的片段,以及昆德拉生命最後幾年那些動人的瞬間,以溫柔的筆觸勾勒出一個公衆從未得見的昆德拉,這份非常珍貴和罕見的記錄讓我們得以窺見他在作品之外不曾輕易吐露的真實感情:他對父親的愛,他的恐懼,他對故鄉布爾諾的無限懷戀……

更爲難得的是,書中收錄一百餘幅珍貴圖片資料。昆德拉素有“巴黎隱士”之稱,37年來鮮少有照片流出。這本書中收錄了昆德拉與父母和妻子薇拉的大量生活照,展現他在布拉格和流亡法國後的點點滴滴,也收錄了昆德拉與尤內斯庫、菲利普•羅斯等知名作家、藝術家的合影,展現他作家生涯的起承轉合,此外還有他家中收藏的畫作、他爲自己的作品繪製的封面圖以及他創作的曲譜,展現他豐富的藝術與精神世界。

此外,作者從昆德拉一生的重要文本出發,結合與他有直接交往的作家、翻譯家、評論家、藝術家和知交故友提供的資料與訪談內容,勾勒出他緊密交織在一起的創作與生活。

《寫作,多麼古怪的想法!》,[法]弗洛朗斯•努瓦維爾 著,袁筱一 譯,上海譯文出版社出版

>>內文選讀:

2006年,最後,他就只剩了一句話:“真奇怪。”

那天,在魯特西亞飯店,米蘭·昆德拉對我講述了路德維克生命最後幾年的時光。十年間,他漸漸喪失了使用言語的能力。他的描述與《笑忘錄》裏對“父親”這個人物的描述非常相似:

這一切是慢慢發生的。開始的時候,他會把一個詞當成另一個詞,這有時會讓他覺得好笑,接着,慢慢地,他再也不能正確說出事物的名稱或是表達他的想法。一切沉入了無底的虛空之中。我是唯一能夠從他那漫無邊際的無語中重現出一點什麼的人。我們經常一起散步。繞着同一羣建築走,不會走出更遠,因爲他已經很虛弱了。在這之前我從來沒有問過他太多的問題,但是從此之後,我的腦海中總是冒出成打的問題。我們談論音樂。但這是很奇怪的對話,因爲其中的一個人一無所知卻掌握着大量的詞語,而另一個人無所不曉卻一個詞也說不出……最後,他就只剩了一句話:“真奇怪。”

那一天是米蘭唯一一次對我提及他父親的病,唯一一次流露出恐懼。驟然流逝的生命力。他又看到路德維克的藍眼睛,“瞪得跟他的驚奇一樣大”。的確很奇怪。米蘭把伏特加飲盡,眼睛盯着杯底深處的東西,包裹在力脫思特當中。然後,我看着他頎長優雅的身影憂鬱地穿過塞弗爾街,消失在雷卡米埃大街的棕櫚樹後。

對於這個處於病中的父親,在《笑忘錄》中有非常動人的描寫。

在他病中的這十年間,爸爸在寫一本關於貝多芬的奏鳴曲的鉅著。他寫的時候似乎比說的時候要好一些,但即便是在寫作中,他也越來越難以找到他的詞句,他寫的文稿也就變得難以理解,因爲它是由不存在的詞組成的。

一天,他在他房間裏叫我。他在鋼琴上打開了奏鳴曲作品第111號的變奏曲。他指着樂譜……對我說“你看”,他又重複說“你看”,並且在做出長久的努力後終於說出:“現在我明白了!”他一直試圖向我解釋什麼重要的事情……看到我沒聽懂他說的東西,他便驚訝地看着我,說:“真奇怪。”

2020年,從重和愚蠢中解脫出來

他一向偏好沉默。我們第一次見面的時候,我還真是被嚇着了。我想要說一點什麼顯示智慧的東西。填補空白。但我很快明白這根本是徒勞的。我也明白了他的這份偏好源自何處。路德維克也有同樣的偏好,因爲他擁有自己的語言音樂,他沒什麼好說的。仍然是在《笑忘錄》中,我們能夠看到他們倆繞着同樣的一個建築羣散步。那是在1970年,路德維克去世前一年。捷克仍然籠罩在1968年華沙條約組織入侵布拉格的陰影之下。然而,城市裏到處迴響着毫無價值的歌曲和音樂。“人們越是悲傷,揚聲器就越是爲他們演奏。”昆德拉寫道:“它們請被佔領的國家忘掉苦難的歷史,投入到生活的歡樂之中。”有一刻,路德維克停了下來,抬頭看着揚聲器的方向,他做出了巨大的努力,這一次他沒有說“真奇怪”,而是說了謎一般的五個字:“音樂的愚蠢。”

昆德拉在想,這樣難解的話出自一個鋼琴家之口,究竟想要表達什麼意思,最終昆德拉得出的結論是,在音樂的歷史,或者更確切地說是在音樂的史前史上,存在着一種“原始狀態”,要早於“第一次有動機、有主題的組合的狀態”。至少,他認爲這是父親想要和他說的。 “音樂的這一原始狀態(即沒有思想的音樂),反映着與人類共生的愚蠢。”爲了將音樂從這一原始的愚蠢中提升起來,昆德拉呼喚“在精神和心靈上的巨大努力”。從重和愚蠢中解脫出來。對於昆德拉來說,這“跨越幾個世紀歐洲歷史的一道壯麗的曲線”(參見米蘭·昆德拉《笑忘錄》)有一個名字,即歐洲文化。

這一曲線,昆德拉從來沒有停止過歌唱它的燦爛,但是它也脆弱得不可救藥。正因爲這樣,人們覺得昆德拉是反對進步的。但人們錯了。就這點而言,尤瑟納爾也曾經對我們有所教益:“落後者的戰鬥難道不是明天的戰鬥嗎?”

雷卡米埃大街,2020年3月。米蘭,薇拉,安託萬·伽裏瑪和我。我們慶祝米蘭雙腿恢復(過去的幾個月裏,他因爲股骨骨折被困在客廳的一張護理牀上)。西爾維婭·芬基爾克勞帶來了巧克力甜點,薇拉跪着在客廳的矮桌上把它切成條。

大家都對點心發表了評論。米蘭點點頭。他基本沒怎麼說話,看到他,我情不自禁地想起在魯特西亞飯店的那一幕。想到他的憂懼,令人揪心的、預感性的憂懼。但還想到他對於沉默和玩笑傳奇般的愛好。於是,每每他眨眼的時候,我就在想,他在,雖然他什麼都沒有說,但是他的思考並不少。

2020年,當我們忘記一切後留下來的

很長一段時間裏,我還抱有希望。但是在2020年12月,已經毋庸置疑了。

語言和記憶如退潮的海水一般,越退越遠。

然而,還是會有奇蹟發生。有一天,我們在公寓裏一起走了幾步,在電鋼琴前停了下來。鋼琴上,是與路德維克相關的幾個杯墊。一張黑白照片。1912年11月19日音樂會的節目單:巴赫、肖邦、斯美塔那(捷克作曲家)、諾瓦克(捷克作曲家)和李斯特。一張萊奧什·雅納切克的照片,周圍是他的學生,其中就有昆德拉的父親和帕維爾·哈斯。在鍵盤上方是一本樂譜,封面上有一隻小鳥:雅納切克的《摩拉維亞民歌鋼琴曲》。我們在鋼琴前坐了下來,突然,出乎意料地,米蘭伸出了右手。他幾乎出於本能地將手放在琴鍵之上。法索升拉索。沒有任何猶豫。手未見絲毫顫抖。鋼琴家的手依然保持着完美的弧度。

音樂,這就是當我們忘記一切後留下來的?

是手勢在使用我們:我們是它們的工具,是它們的傀儡,是它們的替身。(參見米蘭·昆德拉《不朽》)

置於鋼琴之上的米蘭昆德拉的手