孩子在外打了一天遊戲,家長們絲毫不急,這場挑戰賽究竟有何魔力?

孩子在外打了一整天桌遊,家長們卻絲毫不急——7月3日,第二屆“我們的國家公園”科學桌遊挑戰活動在上海師範大學附屬虹口中學舉辦,來自上海16個區的648位中小學生集結成162支隊伍,在體育館裏展開了一場熱烈又燒腦的科學桌遊比拼。

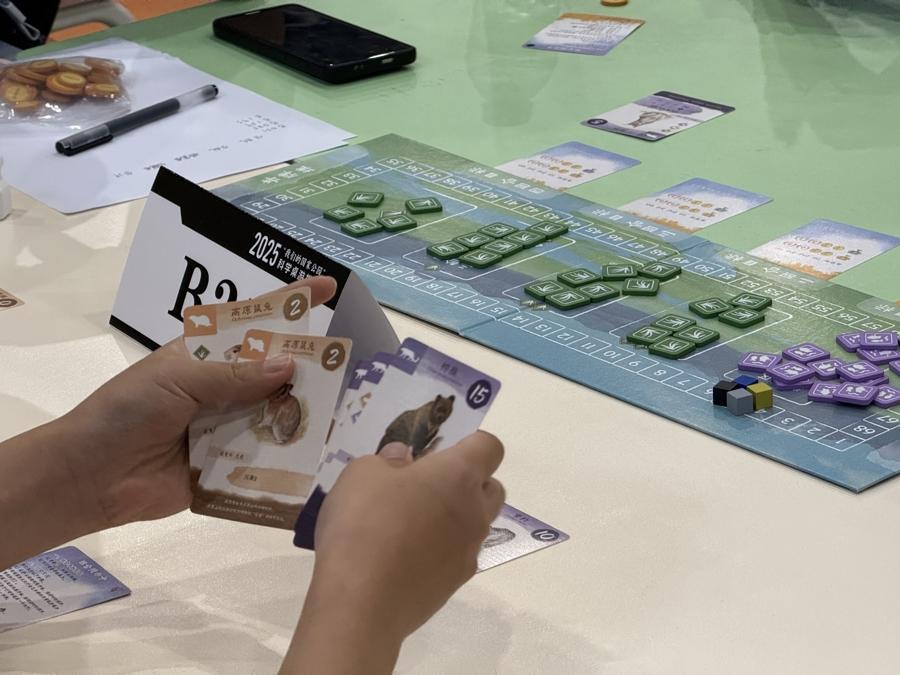

比賽中,學生們一手拿着各類動植物卡牌,一邊大腦飛速運轉,思考如何讓自己代表的珍稀動物獲得更多棲息地。從三五好友圍坐遊戲,到校內組建專門社團,再到走上全市賽場,一盒科學桌遊玩出彩、玩出圈,還真不止是“好玩”那麼簡單。

打着遊戲,科學知識悄悄“進腦了”

比賽當天,嘉定區實驗學校三年級學生黃楊皓清晨6點就起牀整裝待發。從上午10點首輪對決開始一直到下午4點,他連戰6輪,輪輪登頂,最終擊敗18位對手摘得初級組冠軍。

其實,這場勝利的“訓練期”早在一年前就已開始。那時,黃楊皓第一次接觸到由上海科技館原創開發的科學桌遊《大熊貓國家公園》,此後便一頭扎進了“動物保護”的博弈世界。每週三,他都會到學校桌遊社團與小夥伴切磋,在一局局遊戲中,熊貓種羣的繁衍規律、生物鏈的基本結構等科學知識悄然刻入腦海。

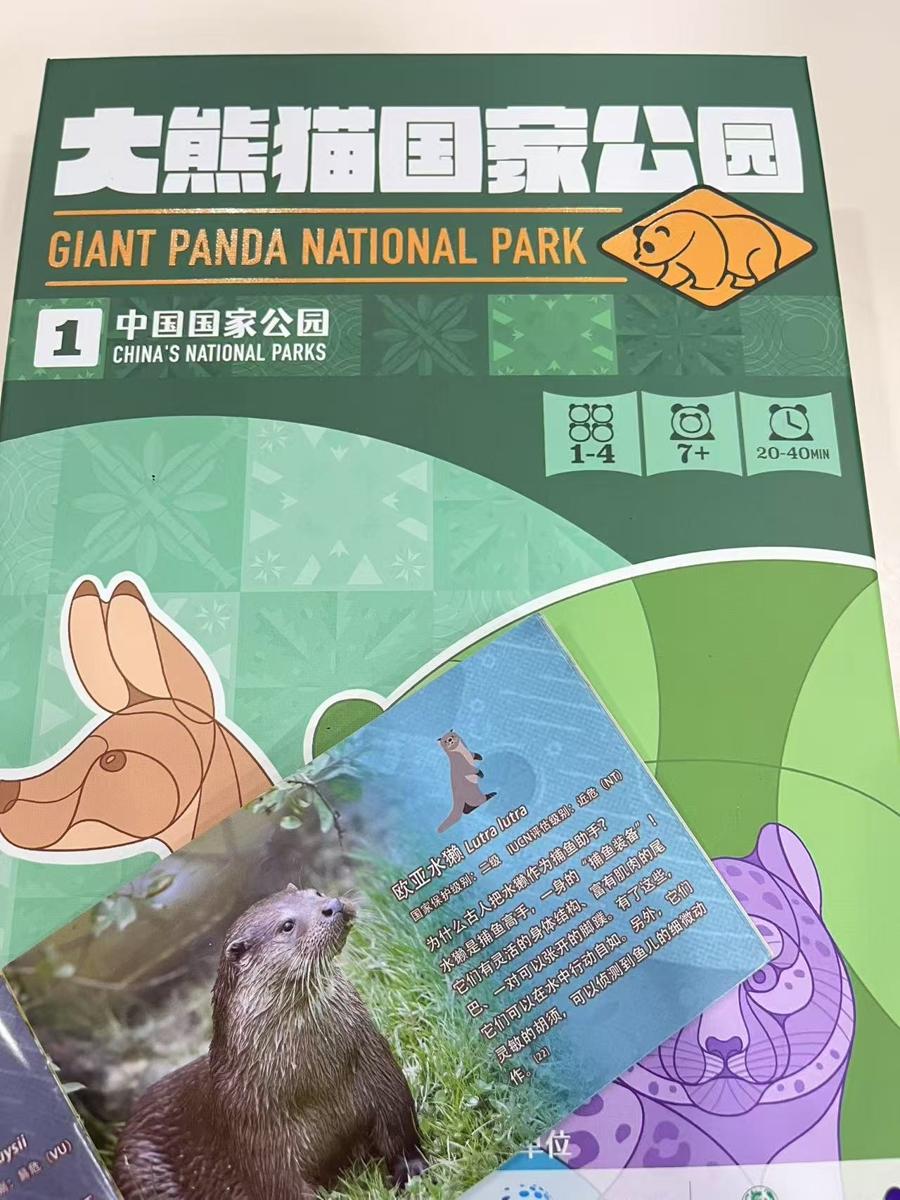

《大熊貓國家公園》桌遊內有動物圖鑑(圖/劉琦攝)

《大熊貓國家公園》面向小學低年級羣體,玩家以“動物保護工作者”的身份,通過版圖拼接機制連接起竹林、高山、森林、水域等生態元素,爲野生動物打造連通的棲息地和生態廊道。遊戲勝負並非只看卡牌運氣,而取決於玩家對生態系統完整性的理解和佈局能力。上海科技館科學傳播中心章佳敏介紹,設計這款遊戲的初衷,是讓孩子理解:生態保護不只是保護某一種動物,更是守護它們賴以生存的完整而多樣的生態系統。

同場比賽中,還有面向更高年齡段的《雪山之巔·三江源》和《雨林奇境》兩款科學桌遊,它們通過不同生態背景和策略機制,匹配學生認知發展的節奏,也豐富了“科學+遊戲”的表達方式。

一盒桌遊,玩出科普“閉環”

“這次比完賽回去,社團該更火爆了。”青浦區御瀾灣學校科學老師徐瑩瑩帶着校內桌遊興趣小組的24名學生前來參賽,其中多人獲獎。她回憶,去年上海市首屆青少年科學桌遊挑戰活動讓她看到了這個科普“新招”,於是她在校內迅速組建桌遊興趣社團,吸引了大批學生主動報名。

在遊戲中,徐瑩瑩發現學生們對課本科學知識的理解明顯加深了。比如抽象的“食物鏈”概念,通過《雪山之巔·三江源》的博弈體驗就變得直觀:藏狐佔據旱獺洞穴,是“弱肉強食”法則最生動的例子。不少學生甚至對遊戲中的“NPC”(劇情推動者)——雪豹、白脣鹿、兔猻等野生動物產生濃厚興趣,希望實地走進青海,感受它們的生存環境。

《雪山之巔·三江源》遊戲比賽現場

從拉孩子“入坑”科學,到“盤活”課本知識,再到競技比賽“出圈”,一盒科學桌遊從家裏走進學校、走上舞臺,玩出了科普“閉環”。

上海科技館科學傳播中心主任宋嫺透露,上海科技館未來還將推出更多主題桌遊:國家公園系列將新增《東北虎豹國家公園》《武夷山國家公園》兩款新產品;珍稀物種系列將推出小熊貓主題新作;天文系列則將在7月5日“天文之夜”發佈首款作品《烹飪宇宙》。

目前,科學桌遊已進入虹口、崇明等區的課後服務體系。上海科技館還將持續推動“科學桌遊進校園”計劃,向教師提供系統化課程支持和資源包,讓課後服務更科學,也更有趣。