醫院裏,TA 們還在默默忍受性騷擾

本文授權轉載自丁香園(微信號:dingxiangwang)

本文作者:sysoon

許玲是一名剛入職不過 1 個月的乳腺外科醫生,碩士畢業後回到了老家的三甲醫院工作。

入科第一天,科主任就提出讓許玲待在他的治療組,當時有不少人恭喜許玲說:“主任賞識你,好好幹。”

這位張姓主任,是當地小有名氣的專家,未入職時許玲就已經對他頗感敬佩,因此對於這樣的安排,許玲自己也覺得很高興。

轉折來得很快,就發生在許玲第一次跟張主任手術的那天。

“我感到不舒服,

但又覺得會不會是我自作多情”

“7:30 到手術室,別忘了。”

接到主任的電話時,許玲略感到疑惑,因爲這個時間點去準備未免太早了些,再晚去半小時也綽綽有餘。

似乎是看出了許玲的猶豫,張主任解釋道:“我們這邊手術室構造比較複雜,你先提前去熟悉一下路線,免得趕不上手術。”

於是,許玲趕緊前往手術室。

然而,等許玲到達手術室更衣室後,張主任卻執意要進女更衣室給許玲介紹一下“複雜的房間結構”。由於當時更衣室裏沒有其他人,許玲一時間不知如何是好,只能藉口說自己丟了重要的隨身物品,想回病區找一下,結果張主任一直站在更衣室門口沒有讓步。

好在沒過幾分鐘來了一位護士,僵局才終於被打破。

之後在手術檯上,許玲因爲方纔的事有些心不在焉,張主任嚴肅地說道:“跟手術就好好跟,你不湊近一點,看得清楚術野嗎?”

許玲覺得或許只是自己多想了,便往手術檯邊站得更近了些,專心致志觀摩手術技能。但沒過一會兒,她又覺得有些不對勁——因爲張主任靠得離她越來越近,幾乎整個右腿都緊貼在她身上,她往一旁退了退,張主任還會跟過來。

手術結束後,許玲以急着上廁所爲由,逃也似地離開了手術室。

之後接連幾天,張主任都表現得相安無事,彷彿之前都只是許玲的錯覺,這讓她覺得有些慚愧,覺得自己是不是想太多、是不是自作多情。

一週後的一場乳腺癌手術,當天的手術室氛圍較爲輕鬆,手術開展得也十分順利。收尾階段,一位醫生拿切除的乳腺組織開玩笑說:“目測有 E。”很快,在場的醫護們就開始了“目測胸圍”大賽。

當視線集中到許玲身上時,一直沒開口的張主任突然說道:“小許還沒生過孩子,小也正常。”引得手術室一陣笑聲。

於是一週前那種“不舒服”重新充斥了許玲的大腦,這回她確定,自己就是遭遇了性騷擾。

非本文提及醫院或人員丨圖蟲創意

只是那次手術之後,張主任又恢復了公事公辦的專業形象,許玲因此再次陷入自我懷疑,覺得自己可能是在惡意揣摩他人。

直到幾周後,當天最後一場手術結束時已經是夜裏 22 點多,張主任以“業務小結和談心”爲理由邀請許玲一起去喫夜宵,許玲謊稱“自己男朋友馬上來接”拒絕了。

自那天之後,張主任沒再有過什麼過界舉動,但許玲卻始終戰戰兢兢。“我怕我的拒絕得罪了他,也很糾結,之前的各種猜測是不是都是我自己在多想,反正真的不知道要怎麼正常面對他……”

“向省裏舉報後,我被醫院勸退了”

在醫院裏,不少人有着和許玲類似的經歷。

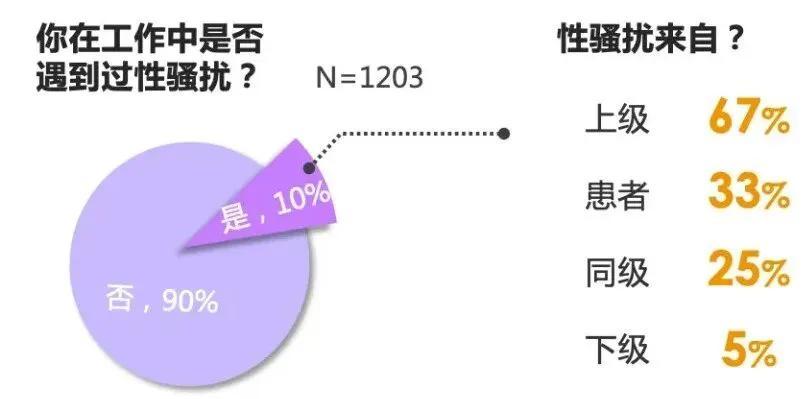

此前丁香園曾發起過一項調查,結果顯示,有 10% 的女性醫生明確表示曾遭遇職場性騷擾,這些性騷擾有近七成來自上級。

與此同時,有 70% 遭遇騷擾的人羣選擇了沉默——這也意味着,實際受害比例很可能比 10% 更高。

圖源:丁香調查

之所以選擇沉默,一部分原因是對“性騷擾”的定義不夠了解。

許玲就表示:“像我這樣,其實並沒有受到什麼實質性的身體傷害,說實話我到現在都不確定張主任的行爲是否構成了性騷擾。””

2023 年,我國人力資源社會保障部辦公廳等六部門印發的《消除工作場所性騷擾制度(參考文本)》中明確指出:

性騷擾是指,違反他人意願,以語言、表情、動作、文字、圖像、視頻、語音、鏈接或其他任何方式使他人產生與性有關聯想的不適感的行爲,無論行爲實施者是否具有騷擾或其他任何不當目的或意圖。[1]

這也意味着,即便沒有發生實質性的猥褻、性侵等行爲,只要是違揹你的個人意願、並讓你感到不舒服的方式,都有可能是性騷擾。

此外,醫學的特殊性,也讓一些不恰當的“玩笑”得以被包裝成“專業交流”。

肛腸科醫生王伍安就深有體會。前段時間他痔瘡犯了,本來不想在本院處理,但實在是難受得厲害,便在自己科室裏做了手術。結果不到 2 天,全科室的醫護甚至一些患者都知道了他的“菊花長得很標準”。

王伍安覺得十分冒犯,便去質問給他做手術的同事,得到的回覆是一句“你至於嗎”的反問。他又將此事上報給了科主任,但主任也覺得他在大驚小怪:“你也是醫生,也知道醫生眼裏只有病竈沒有什麼其他的,你何必上綱上線?”

不僅如此,科主任還說:“你一個大男人,不至於這麼小肚雞腸吧?”

無論是將他的隱私當作“玩笑”宣傳的同事,還是將“性別”作爲評判標準之一的科主任,都讓王伍安很是無奈。“我也確實不佔理,之前我也這麼開過別人的玩笑,但我現在明白了,這些根本就不應該被稱爲‘玩笑’。”

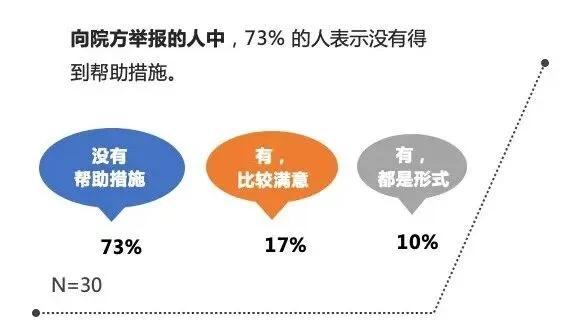

另一方面,即使有明確的證據、有足夠的勇氣去維護自己的權益,最後的結果也往往不盡如人意。

圖源:丁香調查

陳若蘭曾經的經歷與許玲十分相似,但她遭遇的主任行爲更加越界。“經常發微信問我是不是一個人喫飯,有時候還在大半夜喝醉酒給我打電話問我能不能去接他。”

陳若蘭將聊天記錄和通話語音全都整理保存了起來,然後提交給了院領導,院方當時表示“非常重視,會妥善處理”,但一直到 4 個月後,依然沒有任何進展。

無奈之下,陳若蘭又將這些材料投訴到了那個主任所在的省醫師協會。然而,醫師協會在收到舉報材料後優先聯繫了陳若蘭所在的醫院,最後是院領導輪番上場,將陳若蘭勸退了。

“其實一開始我也預想到了這樣的結果,那個主任是省裏面的大名人,醫院肯定會大事化小、小事化了。”陳若蘭說道,“但我就是咽不下這口氣,憑什麼專業上厲害就能無視人品上的齷齪?”

默默忍受的 TA 們,需要被看見

陳若蘭並沒有放棄維權,她諮詢了不少律師,但結合醫院對涉事主任的保護態度,律師們的反饋基本上都是“很難,且會耗費很多的時間和金錢成本”。

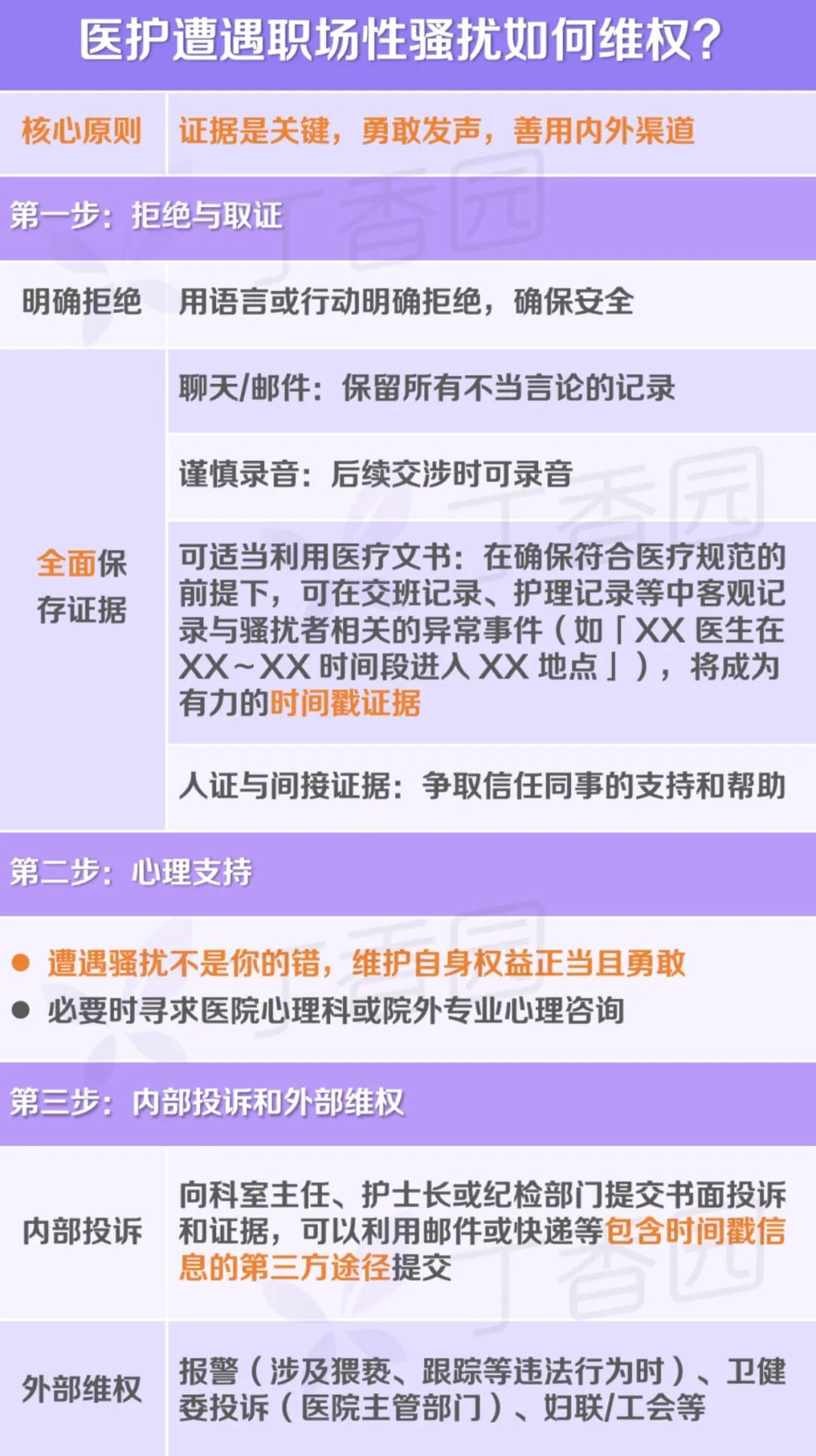

這一現狀不只出現在醫療環境裏,此前有法院調研發現,遭遇職場性騷擾後,採取法律手段起訴的案件較少,這其中又有很高佔比的案件因爲證據不足而敗訴。因此有法官建議,可以適度降低職場性騷擾的舉證標準。[2]

2020 年,一位公司職員曾遭受上司的性騷擾,但由於發生地點隱蔽無第三人,且也沒有文字、語音等證據,這場官司歷經 900 多天才終於勝訴。

其中的一個關鍵證據,是受害職員的男友在後續與上司通話質問時,進行了通話錄音留證。[3]

這也是中國首例以“性騷擾損害責任糾紛”獨立案由勝訴案件。雖然不是醫療環境下的維權成功案例,但對於受到侵害的醫護們來說,這一案例依然能夠提供一些有效建議:

陳若蘭表示,她依然會繼續堅持走法律途徑,雖然結果很可能竹籃打水一場空,但她不想就這麼放棄。

除此之外,她也找到了一些其它辦法來呈現那些證據。

“我把材料整理後發到了那個主任的學生羣裏,希望我的經歷最起碼能起到一個預警作用。”陳若蘭直言,“我又沒做錯什麼,我沒有忍的必要。”

文中許玲、王伍安、陳若蘭均爲化名

參考文獻

[1]https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-03/20/content_5747516.htm

[2]https://epaper.cnwomen.com.cn/html/2021-10/13/nw.D110000zgfnb_20211013_2-5.htm

[3]https://www.chinanews.com/sh/2020/12-20/9366713.shtml

策劃:肯德羊

監製:islay

封面圖來源:電視劇《問心》

本文經授權轉載自 丁香園(ID:dingxiangwang)