網易《萬民長歌》的悲劇:可憐生在帝王家

大家應該都知道了,網易自研的單機策略遊戲《萬民長歌:三國》沒了。

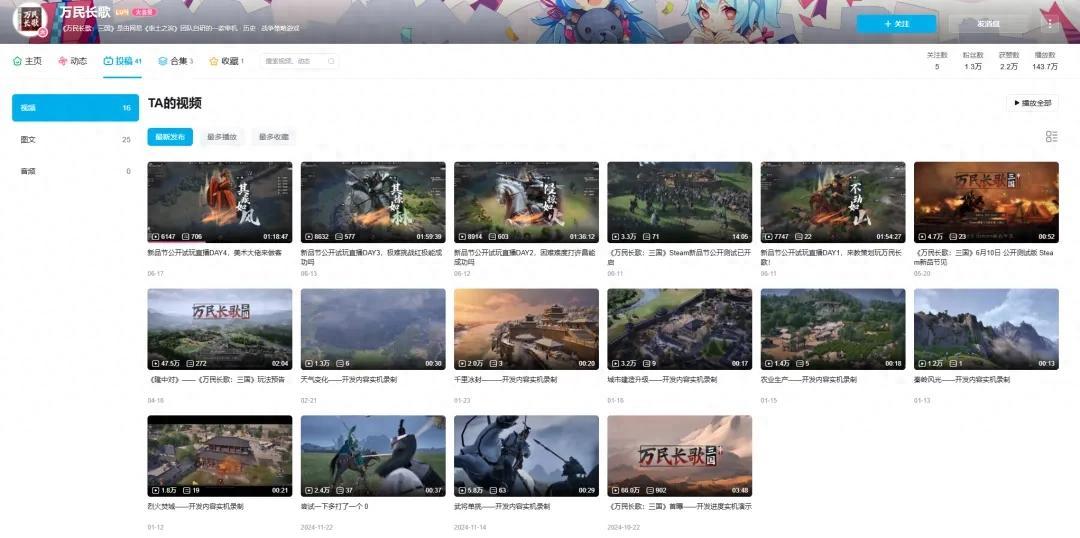

葡萄君去年也曾簡單聊過這款產品,坦白說,它從首曝之初就熱度不高。因爲它不是那種高舉高打的3A項目,而是一款很樸實的三國策略遊戲,帶點《全戰》和《三國志》的影子——聽着就不夠性感,更不用說策略盤子本身就很窄。

遊戲前陣子上了Steam 6月新品節,關注度也不算高。雖然在經過高頻的內容更新後,遊戲口碑來到了81%特別好評,但評測數只有225條。

平心而論,《萬民長歌:三國》還是有一些設計亮點和值得期待的地方,否則在聽到項目被砍後,評論區不會發出那麼多遺憾的聲音。

不過據瞭解,雖然項目研發暫停,但相關團隊會持續探索三國題材的方向。也許項目後面還有機會以另一種方式復活?倒也說不定。

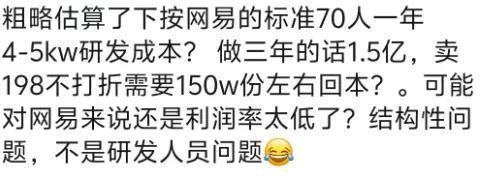

真要說起來,這項目難就難在生在大廠家。有一位遊戲製作人簡單算了下項目的研發成本,但隨後就被人指出「估低」了,1年可能得按1億的成本去算,至少得賣數百萬套纔有機會。

顯然,這個成本和這個銷售目標,對於一款既賣不上價,也鋪不了量的策略遊戲而言,是個巨大的挑戰。

在長線手遊的邏輯下,SLG憑藉極高的LTV才能轉得起來,但類似的玩法,放到靠賣拷貝數賺錢的買斷單機裏就很難了。P社能活得好,很大程度上也和單個項目開發成本不高有關係,更不用它還有多年的品牌加持、社區積累以及策略遊戲的設計功力。

據瞭解,《萬民長歌:三國》當初立項,還是工作室負責人力排衆議保下了項目。

可能有人會問:不是還有大廠在做3A單機麼?這就要聊到另一個話題了:大廠做單機,到底圖什麼?

作爲商業公司甚至上市公司,大廠的任何決策,幾乎都要圖名圖利——無非是圖短利還是長利,圖一時名還是一世名的差別。

一方面,單機確實是爲數不多的增量機會,未來有一定的增長潛力。在F2P遊戲已經屬於存量紅海的情況下,大廠提前做些準備,避免漏球錯判自然無可厚非。

就像以前國產獨立遊戲剛崛起的時候,一堆大廠都在投資孵化獨立團隊,乃至自己組建創新遊戲工作室;而《黑神話:悟空》的出現,也讓多家大廠內部都展開討論——這裏是否有利可圖?

另一方面,F2P項目現在也不比單機好做。拋開成功率不提,買量卷,成本高,項目利潤在去掉渠道費後,如今還得上貢給廣告平臺。所以很多買量型的遊戲,流水看起來很高,其實也只是在給廣告平臺打工,賺些辛苦錢。

在這種情況下,不依賴買量,主要依靠品牌和遊戲品質破圈的單機產品,可能是利潤率更高的選擇。就像一位大廠遊戲策劃說的那樣:"在沒有增長的紅海市場,在哪卷不是卷。”

在這樣的背景下,大廠願意做的單機,大概率就只剩下3A了。雖然3A項目的投入更高,風險更大,但它對大廠的價值和意義也比那些小型單機項目要多不少。

第一,有些項目當下看也許沒機會,但賭的是未來。重要的不是一時的成敗,而是之後還能得到什麼。比如研發管線的升級、團隊能力的成長……就算項目最終未能成功上線,開發過程中的探索、嘗試和積累,也有機會轉化爲其他遊戲的養分,比如說西山居的《謝雲流傳》。

第二,受人力成本所限,大廠必須要賺大錢。相比低風險低迴報,高風險高回報纔是更好的項目。說得更直白一點,就是賺小錢的事,大廠人多半不愛做。

當然,單機項目就算賣爆,對大廠來說回報可能還是不夠高。所以我第三點想說的是,3A項目有機會成爲行業所謂的「高勢能遊戲」,掀起巨大的話題關注度。

這樣的關注度,可能蘊含了巨大的潛在價值。比如說《黑神話:悟空》已經給遊戲科學帶來了巨大的品牌價值,能夠極大減輕他們後續項目的獲量壓力。至於文旅合作、文化出海、IP拓展……這些大詞的價值更是不用多說。

第四,雖然公司目標是賺錢,但落到具體的製作人或者部門老闆時,大家難免會動一下「替公司賺錢的同時,也把自己夢圓了」的念頭。

所以對於大廠做單機這件事,我的看法向來是「論跡不論心」。只要遊戲能做出來,動機到底是想跟風蹭熱點,賺點投機熱錢,還是追夢、實現個人理想,亦或者是站着把錢給掙了……這些都不重要。

只是在大廠,有影響力、有資源立項單機,還能把它做出來,最後再取得商業成功的概率,實在是小之又小。很多項目的黯然離場,不是項目沒亮點,也不是團隊不努力,只是可憐他們生在帝王家。