78塊“拼圖”,他拼了3000多天

“不容許犯錯”的工作是什麼樣的?

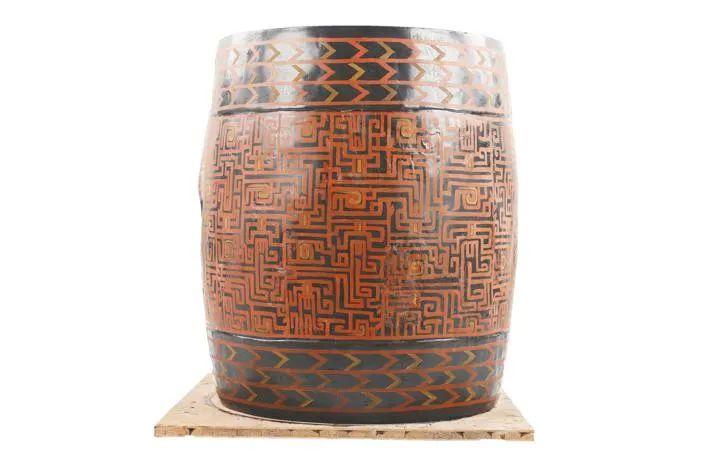

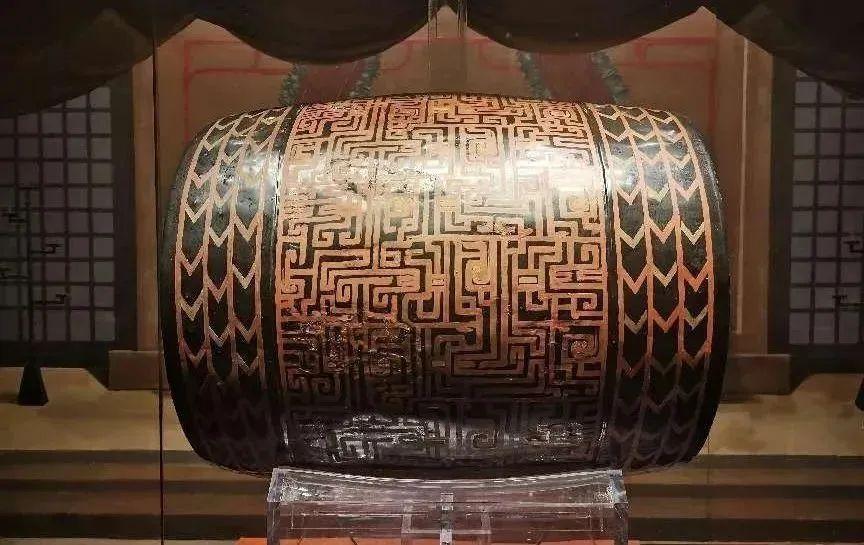

上世紀末,湖北省宜昌市當陽趙巷12號墓出土了一件國家一級文物——“華夏第一建鼓”。但由於長期被泥水浸泡,且處於缺氧環境,這件文物出土時已嚴重腐朽,面臨着難度極大的修復工作。

2013年,楚式漆器修復技藝傳承人杜道子爲這面建鼓進行脫水工作,確保木胎和漆皮得到適當乾燥,整個過程耗時5年。

脫水後,木頭結構又發生了變化,不僅鼓面紋飾面目全非,建鼓也碎成了七十八塊碎片。

圖 | “華夏第一建鼓”修復前 | 來源於湖北文明網

修復過程難上加難。整理紋飾、形狀、拼對,僅這一步就又耗費了2年時間。

杜建子以近乎嚴苛的標準要求自己,按他的話來說,彩繪的時候呼氣和吸氣都要均勻,才能保證線條流暢、粗細一致、還原得精準無誤。

圖 | “華夏第一建鼓”修復前 | 來源於湖北文明網

圖 | 來源於湖北日報網

2021年12月,這件“華夏第一建鼓”歷經近10年的修復,在“誕生”2600多年後再度與世人見面。

古籍書畫也有“護膚難題”

畫卷如何復平,山水如何復清?

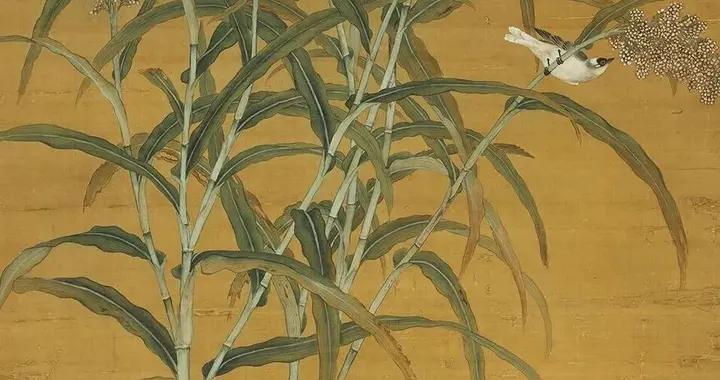

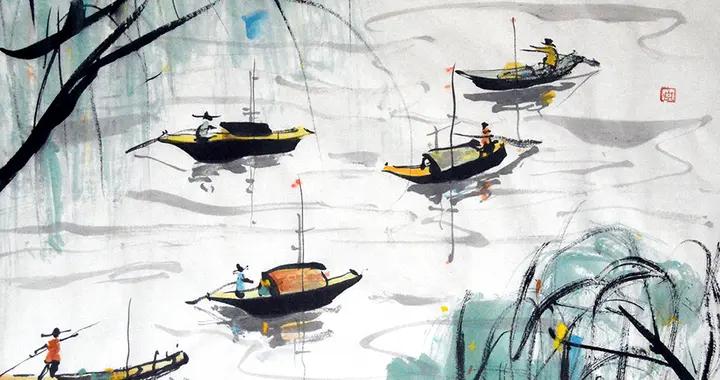

會修復古畫的人,不僅要會畫畫,還要保證山水、人物、花鳥、書法全部精通,同時也要學會修復、裝裱。即便全部掌握,也要經過數年磨礪,纔敢上手。

修復師既要有技術造詣,也要揣摩古人心境、讀懂古人作畫時的心情。

圖 | 來源於節目《文化十分》

每幅古畫所用的材質不同,有的材質雖利於行筆但容易老化,諸多問題導致畫作難以揭下,修復師需用手的指腹小心翼翼地搓開。

國家級修復師舒光強曾從早上八點“搓”到下午五點,手指一度被磨出了血。

圖 | 來源於節目《文化十分》

“體檢報告”不一樣,更需對症下藥,所用的筆、墨、顏料均有嚴格的規範。但修復的標準從未改變:不允許失敗和意外。不能從任何一個角度挑出毛病,修復的每一步謹小慎微。

2008年,古字畫裝裱修復技藝入選第二批國家非物質文化遺產名錄。但據統計,我國目前有七成以上的書畫文物亟待修復,書畫修復人才卻相當緊缺,全國高水平書畫修復師不過百人,按目前的修復進度,恐怕需要千年才能全部修復完成。

青銅器也要“外科手術”

圖 | 三星堆青銅扭頭跪坐人像修復後 | 來源於央視網

青銅器會有殘缺、變形、腐蝕等多種病害。其中值得一提的,便是三星堆青銅神樹的修復。

出土於2號祭祀坑、高達3.96米的青銅神樹,出土時碎成200多塊部件。

沒有圖紙參考,世界上沒有任何先例,相比於其他青銅器,青銅神樹的修復難點主要在於“拼接”,僅這項工作就花費了一年時間。神樹修復工作人員郭漢中更直言“每天脖子僵硬得像木頭人”。

圖 | 商代中期獸面紋壺 | 來源於央視網

上海博物館館藏的商代中期獸面紋壺修復前器身殘缺近三分之二。在按照3D模擬數據分析、實踐後,通過泥塑轉成石膏轉成蠟,最終轉成青銅的四個材質轉換,這件青銅器才得以再度展出。

圖 | 正在修復中的三星堆青銅器 | 來源於新聞節目《新聞直播間》

“左手握焊槍,右手敲代碼。”隨着三維掃描等技術不斷精進,科技也成爲了文物修復的助力。修復師在掌握新技術的同時,又不忘手工拼合的初心,始終秉承着“零失誤”的信念,沉睡的文物在殘片中“重獲新生”。

“好的文物修復師比文物還稀缺。”文物修復不是自由創作,必須有依有據。作爲一個“綜合性”“跨學科”的行業,修復不是一朝一夕的課業,“文物醫生”需得甘於孤獨、耐得住寂寞。

圖 | 來源於敦煌研究院

在莫高窟做了39年“文物醫生”的劉濤忘記自己曾走過多少洞窟;

三星堆博物館文物修復高級技術工郭漢中用41年時間修復了6000餘件文物;

中國絲綢博物館絲路文化研究傳承團隊用“一針一線”縫補好絲綢織物,仿若串聯起文明脈絡。

古樂器的“聽力測驗”、陶瓷器皿的“美妝難題”、古蹟古建的“正骨理療”、帛書簡牘的“文字復顏術”……一代又一代文物修復師枯坐“冷板凳”數十年,守護匠心傳承匠藝,與流逝的時間角力。

圖 | 來源於網絡綜合

每一道工序都是對文明的承諾,每一次觸碰都是跨越時空的託付。

文物修復無法完全復原文物的原貌,但能成爲最虔誠的聖火使者,將文明的溫度自遠古傳遞至未來。

編輯:劉夢迪