淬鍊非遺傳承新路徑:研培計劃的N種打開方式

作者:周培

當非遺傳承人遇見高等院校,會碰撞出怎樣的火花?研培計劃給出了驚豔答案。中國非物質文化遺產傳承人研修培訓計劃是由文化和旅遊部、教育部、人力資源社會保障部共同實施的面向非遺傳承人的專項教育活動。多年來,研培計劃幫助傳承人“強基礎、拓眼界、增學養”,重點圍繞傳統工藝、傳統戲劇、曲藝等探索形成了一系列教學體系、工作規範和管理方式,構建起專業院校參與非遺保護工作的廣闊平臺,在人才培養、學科建設、協同發展等方面都取得了一定成效,對非遺保護多個領域產生了深遠影響。

人才培養

鍛造傳承中堅,激活後備力量

人才是非遺保護的核心要素。研培計劃以院校爲紐帶,爲廣大的非遺傳承人和從業者提供了學習知識、開拓眼界、行業交流的機會和平臺,幫助他們提升文化自覺和文化自信,提高技能藝能,豐富創作設計,解決瓶頸問題,對接市場需求,實現傳承實踐能力的有效提升。自2015年實施以來,研培計劃先後吸納149所本科高校、職業院校和技工院校參與,舉辦各類研培班1400餘期,覆蓋國家級非遺代表性項目1300餘項,直接培訓非遺傳承人5.1萬人次,加上各地省級研培,參與院校超過200所,惠益非遺傳承人超過20萬人次。

在研培過程中,各參與院校結合本校的專業特色和傳承人需求,制定個性化的教學方案,採取理論與實踐結合、課堂教學與實地考察結合、專家授課與學員互動結合、成果展示與學員回訪結合等多種教學方式,確保教學效果。南京師範大學整合高校學術資源與劇院實踐平臺,實施“專家指導+團隊協作+資源整合+過程管理”機制,圍繞江蘇省傳統戲劇和曲藝開展整建制培訓,提升地方院團整體水平。

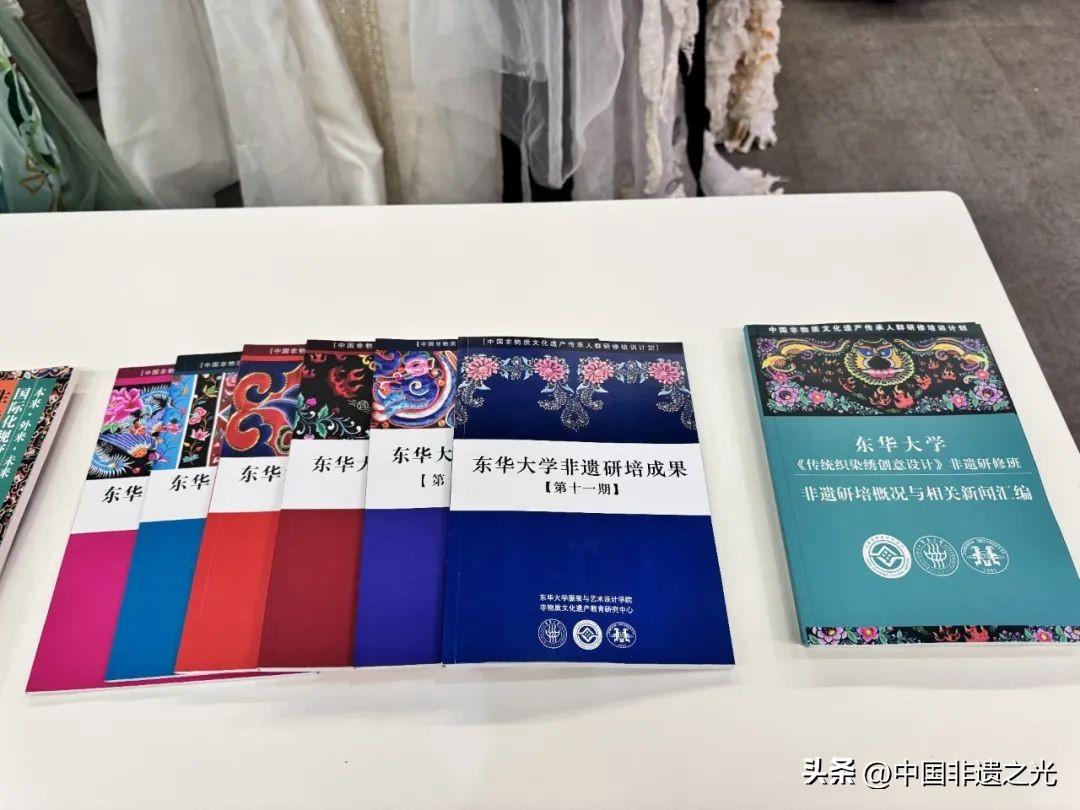

南京旅遊職業學院、揚州大學、雲南技師學院等院校致力於飲食類非遺的培訓研究和宣傳推廣,系統培訓學員在經營管理、食品研發、技術革新等方面能力,打造全鏈路人才,爲餐飲業發展注入專業動能。東華大學、浙江理工大學、武漢紡織大學等院校依託深厚學科基礎,深耕紡染織繡類傳統工藝,通過產學研深度融合模式,在面料工藝革新、服裝創意設計等方向取得突破性進展,爲紡織和服裝產業持續輸送創新型人才。

在研培計劃的輻射帶動下,各地非遺傳承隊伍規模顯著擴大。研培課堂裏,時常出現師徒、父子、母女同臺學藝的情形。來自鄉村地區的傳承人蔘訓之後,帶着新理念、新視野反哺鄉土,吸引衆多年輕人重拾祖輩技藝。研培計劃成功構築起層次分明、活力充沛的“非遺人才蓄水池”。

創意設計

見人見物見生活

技藝是傳統工藝的核心,產品是傳統工藝的載體。

研培計劃的核心價值在於激發傳承主體的內生動力。在“見人見物見生活”理念指引下,傳承人樹立創新意識,將傳統工藝與現代設計理念、美學理念、科技手段相結合,開發出具有時代特色和市場競爭力的新產品。

“我母親是汝瓷燒製技藝的國家級代表性傳承人,她經常說,我們何其有幸,從來沒有一個時代對手工藝人有這樣的重視和尊重!”汝瓷燒製技藝市級代表性傳承人王向羣說道。她從小跟着母親學藝,所以她也經常在想,要用怎樣的行動和作品,纔對得起代表性傳承人這個稱號。王向羣參與過3次研培班,每次都收穫頗豐。今年6月,她參與了中國美術學院工藝美術創新設計研修班,研培主題是跨界與融合,目前她正在進行新作品的創作,將可再生利用的汝瓷碎片和木工、漆工融合,來體現“非遺+環保”概念。

“傳承人+學者+設計師”的跨界共創在研培項目裏蔚然成風,這種融合催生出大量既承載文化基因,又契合當代需求的作品。上海大學上海美術學院研修班學員何紅兵將東陽竹編技藝融入時尚燈具設計,賦予傳統技藝現代氣息。同濟大學研修班學員朱江的“剔紅紫砂胎提樑壺”入選第六屆中國國際進口博覽會新聞中心“非遺客廳”展出,成爲“傳統技藝+現代審美”的典範。南京師範大學培訓班學員通過專家講座、舞臺實踐、劇目創排等系統課程,提升自身專業素養,形成了現代梆子戲《母親》《夢·紅樓》等成果轉化案例,爲非遺戲曲傳承提供了優秀的實踐範本。

“作爲新時代的傳承人,需要考慮的是如何讓非遺技藝能夠與時俱進,而跨界和融合是一個非常好的途徑,讓傳承人能找到非遺技藝更多的可能性。”王向羣說道。

學理深耕

構建學科體系,厚植學術沃土

非遺保護傳承發展,離不開理論研究的支撐和學科建設的保障。研培計劃的實施,爲非遺領域引入專業院校學術和教學資源支持,促進核心工藝的理論研究和技術攻關,推動非遺相關學科建設和人才培養體系的完善。截至目前,全國已有25家院校設立了非遺保護本科專業,50餘所院校在研究生階段設立了非遺方向。

各參與院校充分發揮自身的學科優勢和科研力量,深入開展非遺相關理論研究和實踐探索。南京師範大學戲劇戲曲學科教師在教授非遺戲曲課程的同時,研究傳統戲曲的歷史與技藝,發表多篇高水平論文,推動“以研促演”良性循環。天津大學自主設立並獲批全國首個非遺學交叉學科,聚焦非遺整體性保護與傳播創新等課題,發表非遺相關學術論文40餘篇。揚州大學堅持因材施教,爲學員量身定製培養計劃,從基礎理論到實踐操作,從技藝提升到市場開拓,幫助學員實現個人潛能的最大化。

研培計劃構建起院校、學員、教師之間橋樑,帶動一批多方賦能的理論研究成果,培養了一批既懂非遺又具備現代設計理念和創新能力的複合型人才。清華大學美術學院依託傳統工藝與材料研究文化和旅遊部重點實驗室,爲非遺相關研究和學科發展奠定堅實基礎,帶動和培養了一批以非遺爲研創對象的碩博士研究生。蘇州工藝美術職業技術學院構建“學歷教育爲主線、非學歷培訓爲輔線”的雙螺旋育訓模式,累計培養全日制非遺專業畢業生5000餘人,形成“傳承有梯隊、技藝有創新”的人才培養格局。

研培院校從傳承人身上汲取寶貴的實踐經驗,傳承人從院校獲得價值認同和能力提升,構建起雙向賦能的良性循環。蘇州刺繡區級代表性傳承人湯曉紅在參加蘇州工藝美術職業技術學院的研培班後,繼續參與了學院的學歷班,提升學歷的同時,又受聘成爲學院的專業課老師,完成學員到學生,再到老師的多重身份轉變。管窯手工製陶技藝市級代表性傳承人高全軍放棄北京體制內“金飯碗”,投身製陶事業,在參加完景德鎮陶瓷大學的研修班後,繼續深造考博,成爲景德鎮陶瓷大學研培班上走出的第一位非遺傳承人博士。

協同共振

撬動非遺保護的“大棋局”

研培計劃如同一把關鍵鑰匙,開啓了非遺融入國家發展大局、激活多維價值的廣闊空間,在傳統工藝振興、曲藝傳承發展、非遺與旅遊融合等方面發揮着積極作用,其效應遠超出單一傳承人羣體的能力提升,有力帶動了非遺保護整體工作的深化與拓展。

清華大學、上海大學上海美術學院、蘇州工藝美術職業技術學院、長江藝術工程職業學院等助力傳統工藝工作站建設,提升內生動力,促進交流合作。湖北大學、南京師範大學、山西藝術職業學院等探索整建制研培,培養傳統戲劇、曲藝類傳承人,通過劇團整體培訓、劇目挖掘整理、經典劇目排演,激發地方曲藝傳承發展活力。最具示範意義的是研培計劃在助力鄉村振興中的生動實踐。北京、上海、江蘇、浙江等地院校,持續面向中西部地區舉辦非遺工坊帶頭人、鄉村振興帶頭人研培班,培養出蘇曉莉、楊昌芹等一批優秀學員,“扶貧扶教、育產育人”的工作經驗得到了廣泛認可。

通過研培計劃,年輕學員將非遺技藝轉化爲服務家鄉、反哺社會的實踐力量。羌族刺繡州級代表性傳承人張居悅在參與研培計劃之後,創立理縣囍悅藏羌繡專業合作社,其開發的羌族刺繡文創產品融入現代生活,以“技藝傳習+產業孵化”模式帶動300餘名鄉親就業增收。竹編工藝省級代表性傳承人楊昌芹在研修中突破技法瓶頸,設計出兼具實用與美感的竹編保溫杯,通過“訂單生產+研學培訓”的模式,帶動村民致富,定期組織村民參與技藝培訓,並推動非遺與文旅深度融合。紅安大布傳統紡織技藝市級代表性傳承人陶文成參與武漢紡織大學研培班,研發多種文創產品,建設非遺工坊,推出具有獨特國潮風格的時裝,在北京國際時裝週上驚豔亮相,向世界展示傳統工藝與時尚完美融合的獨特魅力。

非遺傳承不僅是文化守護,更是以技藝賦能家鄉,形成了文化傳承與經濟發展的良性循環。研培計劃已從一項專項培訓工程,升維成爲撬動非遺系統性保護、融入國家發展戰略的重要支點。

非遺正青春

在箐箐校園點燃文化星火

非遺永續傳承的希望,深植於年輕一代的文化認同之中。研培計劃通過院校的深度參與,自然而然地將非遺的種子播撒進青春洋溢的大學校園,在莘莘學子心中點燃了關注、熱愛傳統文化的星火。

無論是傳統工藝類研培項目以作品展覽形式呈現的匠心獨運,還是曲藝類研培通過舞臺演出彰顯的文化底蘊,都爲研培參與院校的師生帶來理論與實踐交融的學習契機,更點燃了他們投身非遺保護與創新的熱情。南京師範大學研培班的課程同步對學校戲劇戲曲專業的碩士生和博士生開放,推動了非遺傳承人與院校學生、理論研究與實踐表演的良性互動。東華大學積極探索非遺保護與發展的新路徑,構建起集“理論浸潤、實踐創新、跨界協作、國際傳播、數智賦能”於一體的立體化研培體系,首創“非遺傳承人+中外大學生”結對合作的“東華研培新模式”,以非遺學員的發展和優秀學子的成長爲共同目標,組織雙方開展跨界交流和協同創設。

在宣傳普及方面,各參與院校和媒體機構充分利用各種渠道和平臺,加強對研培計劃的宣傳推廣。日前,中國非遺館“非遺正青春——中國非物質文化遺產傳承人研修培訓計劃十年成果展”正在開放展覽中,集中展示140餘所院校教師和學員的1000餘件(套)優秀作品和學術研究成果,讓遊客們驚歎於匠人巧思,折服於非遺魅力。中國青年報組織的中國非物質文化遺產傳承人研修培訓計劃主題傳播活動也邀請中央媒體、地方媒體赴各地研培計劃參與院校進行實地考察和座談交流,進一步挖掘典型案例和優秀經驗做法。

歷經磨礪,研培計劃已鍛造出非遺保護的“中國範式”。它以系統性育才破解傳承斷層,憑創新設計連接現代生活,用學術深耕築牢理論根基,借協同之力激活多維價值,更以青春浸潤播種文化未來。這項根植中國實踐、匯聚多方智慧的創新工程,爲全球非遺保護貢獻了卓有成效的“中國方案”。展望未來,研培計劃的持續深化,必將推動非遺在創造性轉化、創新性發展中綻放出更加迷人的光彩。