散文·杭州良渚古城 三重城郭微宇宙

文/東方之音

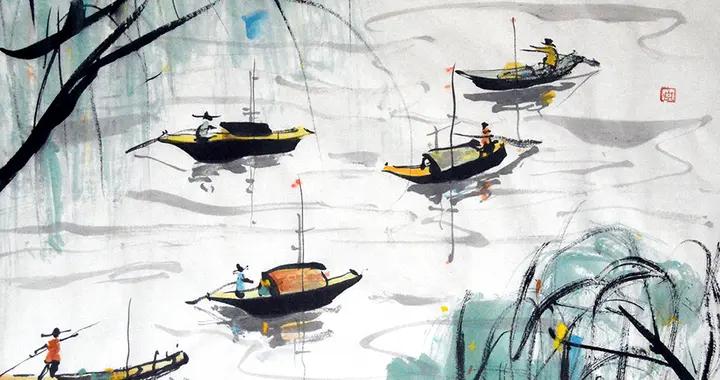

晨光初染苕溪,水霧如五千年前一般纏綿於溼地。我足下的黃土城牆寬達五十米,裂縫間嵌着先民篩選的細膩泥土,層層夯築的印痕如大地經脈,在荒草間靜伏如龍脊。這便是“中華第一城”的骨架——三重城郭自宮殿區向外輻射,內城三百公頃,外城如巨掌舒展,十座故宮的疆域在史前曙光中鋪展。南牆陸門洞開,夯土墩將日光割裂成四道,恍見獨木舟載着玉料穿過水門,漣漪蕩碎了時光的鏡面。

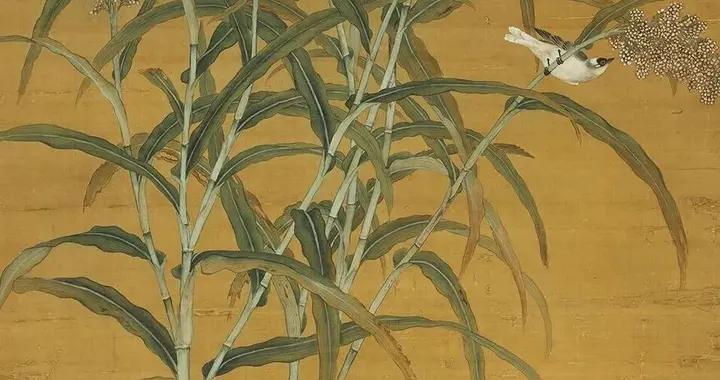

莫角山宮殿臺地巍然矗立。登臨其上,三十公頃的覆鬥形臺地以九米之高俯視四野,三座衛城般的宮殿基址峙立如神祇。指尖撫過沙土廣場的夯窩,耳畔驟起鼎沸人聲——祭司踏着成排柱坑的投影起舞,糧倉中盈積的稻穀漫溢芬芳。考古學家曾在此掘出碳化的稻穀,重達兩萬六千斤,金黃的顆粒如星斗灑落,照亮了一個以犁耕支撐的國度。

北行至老虎嶺,水利工程的斷坎裸露出“草裹泥”的肌理。苕草捆紮的淤泥已石化,細密草莖在土層中蜿蜒如青蛇,這是良渚人馴服洪水的祕符。抬眼望,天目山脈的餘脈間,十一座水壩挽臂成鏈。高壩截雲,低壩撫田,六千餘萬立方米的庫容吞吐四時雨水,化狂瀾爲清渠。舟楫借水力運載巨木石材,澤國成通途。此般巧思,竟比大禹治水早千年破土,至今仍有水脈在壩體深處搏動。

反山王陵的靜穆令人屏息。十二號墓穴中,“玉琮王”幽光浮動。重六點五公斤的透閃石上,神人獸面紋瞳孔灼灼:羽冠神人騎獸巡天,雙目圓睜如宇宙之孔。玉璧渾圓喻天,玉鉞森然示權,嵌玉漆杯的硃色未褪——此間玉器七千餘件,皆以麻繩砂礫磨就,紋路間流淌着神權與王權交織的血脈。而平民墓中陶片零落,階序的分野在此凝成永恆。

暮色漫過瑤山祭壇。三重土色的祭壇如回字向心旋轉,恰似古城三重城郭的微縮宇宙。玉琮的棱角刺破暮靄,我忽見先民的身影從黃土中顯形:匠人琢玉的燧石濺出火星,農人引渠灌溉稻田,祭司在觀象臺丈量日影。他們的呼吸匯入苕溪潮聲,在草裹泥的縫隙間,在玉琮的神徽紋路里,在碳化稻穀的焦香中,傳遞着一種超越青銅與文字的文明基因。

晚鐘響起時,遺址監測系統的傳感器在草葉間閃爍。五千年光陰沉降爲數據流,在雲端重構這座水城。遊人乘自動駕駛導覽車掠過河道,孩童在數維空間拼接玉琮紋樣。古老的生命力從未死去,它只是以更謙卑的姿態蟄伏——一如那尊玉琮神徽,始終以四目凝視人間,將永恆的微笑刻入中華文明的年輪深處。

2025-06-29

(圖片來自網絡)